古事記におけるヤマトタケルの伊吹山の難については、これまでの議論では要領を得ない。

故、爾くして御合して、其の御刀の草那芸剣以て、其の美夜受比売の許に置きて、伊服岐能山の神を取りに幸行しき。是に、詔はく、「玆の山の神は徒手に直に取らむ」とのりたまひて、其の山に騰りし時に、白き猪、山の辺に逢ひき。其の大きさ、牛の如し。爾くして、言挙為て詔はく、「是の白き猪と化れるは、其の神の使者そ。今殺さずとも、還らむ時に殺さむ」とのりたまひて騰り坐しき。是に、大氷雨を零して、倭建命を打ち或はしき。〈是の白き猪と化れるは、其の神の使者には非ずて、其の神の正身に当れり。言挙せしに因りて惑はさえしそ。〉故、還り下り坐して、玉倉部の清泉に到りて息ひ坐しし時に、御心、稍く寤めき。故、其の清泉を号けて居寤清泉と謂ふそ。(故爾御合而以二其御刀之草那芸剣一、置二其美夜受比売之許一而、取二伊服岐能山之神一幸行。於是、詔、玆山神者徒手直取而、騰二其山一之時、白猪、逢二于山辺一。其大如レ牛。爾、為二言挙一而詔、是化二白猪一者、其神之使者。雖二今不一レ殺、還時将レ殺而騰坐。於是、零二大氷雨一、打二‐或倭建命一。〈此化二白猪一者、非二其神之使者一、当二其神之正身一。因二言挙一見レ惑也。〉故、還下坐之、到二玉倉部之清泉一、以息坐之時、御心、稍寤。故号二其清泉一謂二居寤清泉一也。)(景行記)

この話が何の話か、深く考えられたことはない。新編全集本古事記には、「伊吹山の神を、神の使者と見誤って言挙げしたために、倭建命は打ち惑わされる。戦って敗れるのではなく、自分自身から死を招く。英雄の運命の悲劇である。」、「言挙げの内容に誤りが含まれている時、言葉の力は逆に働いて、神を撃つはずの倭建命の力を無効にしてしまう。」(231頁)などと解されている(注1)。

白い猪(注2)と山麓で遭遇したが、きっと神の使者に違いないから後で退治することにしようと言って無視して登ったところ、雹が降ってきてヤマトタケルは苦しめられ錯乱してしまった。だから降りてきて玉倉部の清泉にたどり着いてやっと正気に返った。それでそこを居寤清泉というのだという地名譚に落ち着いている。細注に、白い猪の姿に顕現したのは神の使者ではなくて神の正体そのものであり、ヤマトタケルがこれは使者だと言い立てたために前後不覚に陥ったのであると注されている。

わかったようなわからない話で解釈が落ち着かない。

どうしてヤマトタケルは素晴らしい武器である草那芸剣を置いたまま丸腰で伊吹山の神を取りに行ったのか。ヤマトタケルは伊吹山の神をどのようなものと考えていたのか。大したことはないと思っていたのに実態は違ったから「或(惑)」わされることになったと思われるが、ではいったい何だと思っていたのか。

現れた白い猪が「正身」だとあるからその猪が伊吹山の神であるとばかり考えていたのでは埒が開かない。ヤマトタケルの想定との違いが感じられるから、この話はおもしろいものとして受け入れられたのであろう。受け入れられてはじめて話として体を成す。そうでなければ忘れ去られる。

そのことは、実は、細注ではなく本文に明確に記載されている。「白猪、逢二于山辺一。其大如レ牛。」とある。牛のような大きさの白い猪に出逢ったというのである(注3)。細注にあるのは、それが神の正身であるというくだくだしい解説である。山のウシ(主人)だから「如レ牛」なのであった(注4)。つまり、本当のところは白い牛に出会っているのに、ヤマトタケルはそれを猪だと言い張ったということである。イフキという名の山においてである。イフキと聞けば息吹の意が思い浮かぶ。息を吹く、呼吸することをいう。牛の息のそれらしさとは、温室効果ガスとして問題となっているゲップを指すだろうことは、機転の利く人なら特有の笑いを伴いながら想起されることである。名義抄に、「上気 アクヒ、オクヒ」とある。

ここに、ヤマトタケルが言挙(注5)した理由も自ずと理解されよう。ゲップは挙がってくるものである。それと知らずに飲み込んでいたものが集まって一気に息として吹くことになる。イフキ(息吹)に対するために言挙している。もちろん、人がどんなに大きな声を出しても、牛のゲップに対抗できるものではない。あまりの臭いに一撃のもと気分が悪くなる。

ヤマトタケルの言挙は、白い牛を白い猪であると言いくるめて誤魔化そうとするものであった。しかし、それがイフキ(伊服岐)の山の力を削ぐことにつながることはなかった。わざわざ「白猪」と断ってある。すなわち、正体は白い牛だったのだろう。牛のなかで、眼球が青白く、毛なみが白いものを「さめ」と呼んでいる。「名おそろしきもの。……狼、牛はさめ。……」(枕草子(能因本)・157段)とある。清少納言が興味深くおそろしがっているのは、「さめ」が鮫を思わせるからである。色が褪め落ちているところからそう呼ばれたものとも思われる。つまり、話はサメの話に転じている。巨大な猪を見てもそ知らぬふりをすることは容易なことではないと思うが、ヤマトタケルは感興を抑え、気持ちの高まりを冷めさせて登頂へと向かっている。もちろん、相手は神である。別の方策をとってくる。サメはサメでもヒサメ(大氷雨)(注6)で攻撃してきた。覚めていられなくなり、前後不覚状態に陥っている。這う這うの体で下山して「清泉」にたどり着いて一息ついた。牛の「さめ」に出会ってからずっと息をしておらず、酸素飽和度が低下していたという話である。正気に戻って醒めることができている。これらのサメのメはいずれも乙類である。

ヤマトタケルの失敗は、油断して草那芸剣を置いてきたことにある。剣として草を薙ぎ倒す必要はないと考えて置いてきてしまったのであるが、持って来ていたらこのような苦難には会わなかっただろう。草那芸剣ほどの名刀であれば、柄に鮫皮が巻かれていたであろうから、それを「以」て対抗できたはずだからである。記の文でも不思議な言い回しが行われている。

……以二其御刀之草那芸剣一、置二其美夜受比売之許一而、取二伊服岐能山之神一幸行。

……其の御刀の草那芸剣以て、其の美夜受比売の許に置きて、伊服岐能山の神を取りに幸行しき。

ただ置いてきただけなのなら、例えば次のように記せばよい。

……置三其御刀之草那芸剣於二其美夜受比売之許一而、取二伊服岐能山之神一幸行。

其の御刀の草那芸剣を持って来ていたなら、それを以て伊服岐能山の神を取ることができたのに、という含意が先行して述べられている。聞いている人は、モチテ……オキテと耳にして、あれ? モチテ……ユキテでないんだ、と気がつく仕掛けになっている。名刀、草那芸剣の全体像、殊にその持ち手(把)のところを思い描いている人々にわかりやすい話になっている(注7)。

ヤマトタケルは伊服岐の山のことを何だと思ってその「神」を取りに行ったのだろうか。草那芸剣は焼遺(焼津)の野火の難において草を薙ぎ倒すのに役に立っている。伊服岐の山では野火に巻かれることはないと思って出かけている。実際、そういうこともなかった。彼は「取」ることを目指している。草を薙ぎ倒してはいけないと思ったのであろう。薙ぎ倒すことなく取るものとして伊服岐の山で取りたかったのは何か。

古来、薬草のゆたかな伊吹山で採取されていたとされる草にヨモギ(注8)がある。もぐさの原料である。花の咲く前にヨモギを刈り取り、乾燥して臼でくだいて入念に葉や茎を取り去って、葉の裏側に生えている綿毛だけを集めることでお灸に使うもぐさができあがる。もぐさは乾燥したヨモギの重さの200分の1程度であるとされている。野火の難のように薙ぎ倒してそのまま全部に火をつけるのではなく、採取→乾燥→綿毛収集の工程の後、それを固めてようやく火をつける。だから、草那芸剣は不要と判断したのだろう。「徒手直取」ことを目指した。そこにはちょっとした誤解があった。ムナデ(空手)は手に何も持たないこと、それは無防備なことと無収穫なことの両義がある。ヨモギを取りたいのであれば、鎌を持って行かなければならなかったのにそれがわからなかったということである。実際、その後のヤマトタケルの行程はご難続きである(注9)。もっぱら足の進まないことが問題となっている。「吾が足歩むこと得ずして、たぎたぎしく成りぬ」、「吾が足は三重に勾れるが如くして甚だ疲れたり」などと嘆息している。伊吹山でうまくヨモギを採取して足三里に灸ができたならそのような顛末には至らなかっただろう。草那芸剣の話のヤキツ(焼遺・焼津)から、それに代わる鎌を持たないことによるヤキト(灸)(注10)の話へと転回している。

ヤマトタケルは、雹に降られて前後不覚に陥り下山している。「玉倉部之清泉」にたどり着いて休息し、正気に返っている。「玉倉部之清泉」については米原市の醒井ではないかとされているが詳細は不詳である。これまでのところ、玉倉部について検討されたことがない。錦織部・土師部・須恵部・弓削部といった部民制のように、玉倉部という部があったか不明である。しかし、あたかも玉倉部は実在したかに表記されている。徒手で来ていて手のことが気になっている。すると、タマクラベとは、タマクラ(手枕)のことを言っているのではないかと考えられる。腕枕である。いい人のため、美夜受比売のために腕を貸して枕にしてあげていたことだろう。腕をあげている姿勢を取るのであるが、伊服岐能山では上から大氷雨、雹が降ってきたからそれを避けるために同じように手枕の姿勢で腕を上げていた。下山して逃れ、ようやく腕を下ろすことができた。腕を下ろして憩(息)うところに清泉はあるか。湧き水として考えられるのは腕の腋である。腋汗をかく。憩うのに使うのは、腕を乗せる脇息、挟軾、脇几、夾膝(案机)である。

やすみしし 我が大君の 朝とには い寄り立たし 夕とには い寄り立たす 脇几が下の 板にもが あせを(雄略記、記103)

この歌謡のアセは、囃子詞、吾背、汗の三つの意をかけた使い方であろうと解される。

頭を載せたり雹を防ぐために用いていたタマクラ(手枕)は、今度は逆に休ませようとして脇息に置かれている。脇息は手を休める枕に当たっている。腋汗のことを清泉とし、居寤清泉としているのは冷や汗をかいたということの謂いである。記ではその水を飲むことも浴びることもしていない。あげていた手を下ろしてリラックスして覚醒している。それをサメと言っていて、手枕して寝ていた時の悪い夢から覚めたことが語られている(注11)。

以上、ヤマトタケルの伊吹山での難について縷述してきた。記の話は稗田阿礼が完全に記憶していたことから太安万侶が文章に書き起こしたものである。稗田阿礼は天武天皇の話していたのを丸暗記したわけであるが、天武天皇とて文字に書かれたものを覚えていたわけではなく、諳んじられていたものをまるごと自身の記憶に残して諳んじていたのだった。稗田阿礼が聡明だったとあるのは、話を納得したうえで細大漏らさず一言半句違えることなく口にすることができたということに他ならない(注12)。話を納得するとはどういうことか。話をしている人の話しっぷりをまるごと瞬時に判断して、話されているヤマトコトバのうちにすべての意味を正確、的確に理解し尽くすということである。口頭での言語に裏付けとなる意味合いをいちいち認めて一つ一つ合点が行っていたということである。言葉に重層性があることではじめて検証が可能となり、それはそうだ、そのとおりだと納得が行くことになる(注13)。今日の人なら、声になっている言葉と文字に書かれたものとを照らし合わせて確認するところ、声になっている言葉を同じ声のなかで他の意味と照らし合わせてその通りだと思っているのである。文字に慣れてしまった人にとって、無文字時代の言語活動の重層性についていくことは難しく、そのあり様について一切顧みることがないまま別次元の事項を介入させて何ごとかわかった気になりたがる傾向がある(注1)。的が外れている。記紀に残されているのは話(咄・噺・譚)(story)であり、神話(myth)でも気象学の知識(meteorology)(注14)でも歴史(history)でもない。歴史叙述に欠かせないのは書記言語であるが、稗田阿礼の語り口を書き留めるのに躍起になって腐心している太安万侶にその余裕はない。古事記はよめるかが問われるほどのテキストが歴史叙述に与ろうはずはないのであって、すなわち、古事記に記されているのは(皇統譜は別にして)歴史ではない。

この伊吹山の難の話について、いくつか講釈がなされている。曰く、皇統を継がないことを申し述べたいがために都に帰還する前に皇子将軍の終焉を迎えさせようとしている、伊勢神宮の加護となる草那芸剣を持たずには地方神にも敗れた、熱田神宮に伝来する所以を示すための方便として構想されている、などである。いずれもナンセンスの一言に尽きる。設定を伊服岐能山とした理由を説明せずに議論されている。無文字時代の人の思惟はそれら臆説とは無縁であった。なるほどと納得できるからまるごと覚え、その話のおもしろさをきちんと伝えるためにそのまま伝えた。伝えられる話に解説を付したり小理屈を差し挟む隙間はなく、一言半句でも過不足があれば話として通じないところが出て体をなさないと弁えていた。洒落を言い、頓智に頭を働かせ、耳にした人はおもしろいと思うから瞬時に覚え、そして今度は伝える側に回った。それがたまたま無文字文化と文字文化のはざまの時期に記し残されたために文字どおり今に残されているのである。上代の人たちのものの考え方に近づく可能性は、個々の話が何を言っているのかを探ること、個々の話のなかに自ら生きることにある。現代人が押しつけたがる形而上学は不要である。

(注)

(注1)話の本質ではなく、外観を検討した議論は行われてきた。伊吹山の神を「賊徒」とする説(次田1924.)、「山の神」(上田1960.)、「気候」の問題(尾崎1966.)、「息長氏の祭る神」(吉井1977.)、「天武天皇の帝紀・旧辞の削偽定実」にも関わるとする説(寺川2012.)などが見える。数が少ない理由は、古事記に書いてあるわけではなく推測にすぎないからである。本居宣長・古事記伝をはじめ各解説に、なぜ伊吹山へ行ったのか問わない。なぜ伊吹山へ行ったのかがテキストに含み記されていて話の重要な要件となっていることが知れたなら、その時点でこの話の理解は一揆に進む。

(注2)紀の該当記事は、牛のような猪ではなく大蛇になっている。それでもそれを神の使いだとしている点は等しい。記では「大氷雨」が降ってきているが、紀では「氷」が降ってきている。

是に、近江の五十葺山に荒ぶる神有ることを聞きたまひて、即ち剣を解きて宮簀媛の家に置きて、徒に行でます。胆吹山に至るに、山の神、大蛇に化りて道に当れり。爰に日本武尊、主神の蛇と化れるを知らずして謂はく、「是の大蛇は、必に荒ぶる神の使ならむ。既に主神を殺すこと得てば、其の使者は豈求むるに足らむや」とのたまふ。因りて蛇を跨えて猶行でます。時に山の神、雲を興して氷を零らしむ。峯霧り谷曀くして、復行くべき路無し。乃ち捿遑ひて其の跋渉まむ所を知えず。然るに霧を凌ぎて強に行く。行に僅に出づることを得つ。猶失意せること酔へるが如し。因りて山の下の泉の側に居して、乃ち其の水を飲して醒めぬ。故、其の泉を号けて居醒泉と曰ふ。日本武尊、是に始めて痛身有り。然して稍に起きて、尾張に還ります。(於是、聞三近江五十葺山有二荒神一、即解レ剣置於二宮簀媛家一、而徒行之。至二膽吹山一、山神化二大蛇二当レ道。爰日本武尊、不レ知二主神化一レ蛇之謂、是大蛇必荒神之使也。既得レ殺二主神一、其使者豈足レ求乎。因跨レ蛇猶行。時山神之興レ雲零レ氷。峯霧谷曀、無二復可レ行之路一。乃捷遑不レ知三其所二跋渉一。然凌レ霧強行。方僅得レ出。猶失意如レ酔。因居二山下之泉側一、乃飲二其水一而醒之。故号二其泉一、曰二居醒泉一也。日本武尊、於是、始有二痛身一。然稍起之、還二於尾張一。)(景行紀四十年是歳)

細部の違いは小咄の作り方の違いである。イブキヤマを「五十葺山」、「胆吹山」と両用に書いている。「五十葺山」という表記をあえてしているのは、山の特徴として連峰的な印象を与えるためだろう。そんな山の神は、ヲ(嶺)+ロ(助詞)+チ(霊)がふさわしいということになる。そのヲロチはまた、ヲ(嶺)+ロ(助詞)+チ(路)とも解されるから、ヤマトタケルはイブキヤマの神を取りたいのであれば、そのチ(路)、ルートをたどるべきであった。直線状に登っていく路ではなく、日光いろは坂のように蛇行しながら登っていく路ということである。彼は大蛇を「神之使」だと思っている。使者が来ているなら使者に従うのが見知らぬところへ赴く際の一番の拠りどころである。紀では、朝鮮半島からの使者を帰還させるのに「送使」を派遣していたと記されている。地理に不案内な人を無事に届けようとする計らいである。それなのに無視して「跨」して行ったのだから遭難するに決まっている。

そして、「氷(ヒは甲類)」を受けている。剣は宮簀媛のところに置いたまま「徒」に来ている。以前、焼津の野火の難の時、「火(ヒは乙類)」に対して剣で草を薙ぎ倒して難を逃れる術があったが、今度は上から降ってきていて仮に剣を持って行っていても対処できなかったということになる。「氷」は雹のことをいうのであるが、洒落を言っている。寒くて凍傷などになったわけではなく、「猶失意如レ酔。」とある。それは「日(ヒは甲類)」に当てられた熱中症に近い。そして、「因居二山下之泉側一、乃飲二其水一而醒之。」ことになっている。伊吹山の神を取りに行くのに「徒」に行ったら大蛇がいて、それは鎌首をもたげていたのに無視してしまった。ヨモギを大量収穫するためには鎌が必要だと教えてくれていたのだった。

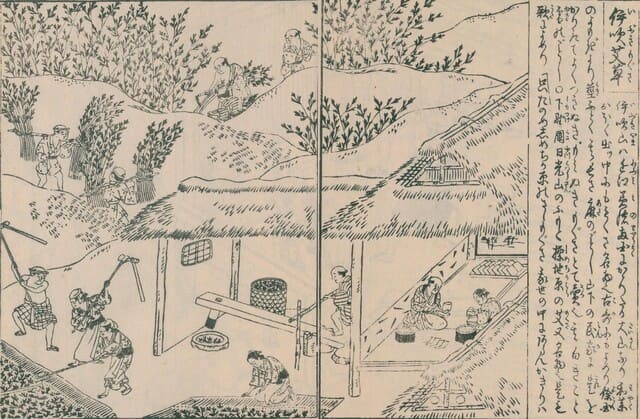

「徒」の古訓タムナデは北野本等に見える。タ(手)+ムナ(空)+デ(手)と畳みかけている。手に何も持っていないということばかりか、記の話とは違い、手は問題ではないと示しているようである。注意を足三里の灸へ向けている。また、タム(廻)+ナデ(撫)の意も含んでいよう。「撫づ」には臼に搗いて粉にする意がある。日葡辞書に、「Comeuo nazzuru.(米を撫づる)米を搗く.」(439頁)とある。ヨモギからもぐさを得るには、何度も撫づる工程をふむ。大変な作業で、軸に廻旋させる踏臼(唐臼)を用いたと考えられる。日本山海名物図会に見える技術は古墳時代には伝来していたと考えられる。手で杵を搗く竪臼ではない。足が疲れるから出来上がったもぐさを使ってそのまま足三里に灸をすえるということになる。「因居二山下之泉側一、乃飲二其水一而醒之。」とあるのは、水力を利用した添水唐臼を使えばいいのだと悟ったということかもしれないが、「飲」と書いてあって足に浸からせることはないので違うようである。

(注3)拙稿「古事記における動詞アフ(遇・逢)の表現について」参照。

(注4)主人のことをウシという。「大人、何ぞ憂へますこと甚しき。」(履中前紀)といった例がある。そのことを基にした話として、垂仁紀にツヌガアラシトの説話がある。拙稿「古事記の天之日矛の説話について─牛を中心に─」参照。

(注5)言挙げについてはこれまでもたびたび論じられてきた。本居宣長・古事記伝に、「○言挙、……さて許登は、言か、又事の意にてもあるべし、阿宜は、論などの阿宜にて、事のさまあるべきさまを、云々と挙て言立るを、言挙と云なり、」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920821/147、漢字の旧字体は改めた)とある。古典基礎語辞典の「ことあげ【言挙げ】」の解説に、「言葉にして声高く言い立てること。」(499頁)、語釈に「自分の思うことを言葉に出してはっきり言うこと。言葉にしたことは現実になるという言霊ことだま信仰から、うかつに口に出すことは禁忌として避けた。」(500頁、この項、石井千鶴子)と簡潔に記されている。

これに対して、神の概念を持ち出して説明する向きがある。次田1924.に、「是は神の意志に反して、自己の意志を揚言する事を云つたものらしい。」(403頁。国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1918074/228、漢字の旧字体は改めた)とあるのが早く、青木1989.では、日本書紀のコトアゲの用例について禁忌性を図示し、「神」、「神と人」、「人」と領域を設けつつも隔てなく「コトアゲ」されていることになっている。

神を持ち出す考えは疑問である。「神の言という意識があるゆえに、人が発した場合、霊威がある言として禁忌性、反王権性が生じる」(同124頁)とするが、言葉を高らかに言うことは、それが事と等しいことなら咎め立てられることはない。殊更に言い立てるのは、事と必ずしも一致しない言をあげつらうからに他ならず、だから宜しくないことになる。しばしば誤解されているが、言霊信仰とは言=事とすることをモットーにするという意味であり、そうしなければ無文字時代にファクトに対する信頼性は失われ、秩序が崩壊するからであった。人間が発する言葉にいちいち神性を認める必要はない。人々が言葉を交わすなかでその関係性のなかに導き出されるのが神の観念であり、それは言葉を交わした結果生まれるものである。前提に据えることは本末転倒といえる。

言挙げの要点は、わざわざ大声を出して言い放ってそれと規定してかかることである。ありきたりの、当たり前のことについて、大声を出して言う必要はない。対してどう判断したらいいか迷うようなときに決めてかかろうとするときには、事態は声の大きさがものの言うように動く。ヤマトタケルは伊吹山の山麓で、牛のような大きさの動物を猪だと決めてかかり言挙げした。神の使いか正身かは、実は話のうえでのトリックということになる。猪だと見てとればそれは神の使いになり、牛だと見てとればウシ(主人)のことだからそれは神の正身になる。ヤマトタケルがそうであったばかりでなく、この話を聞いている上代の聴衆にとってそういうことになっていた。彼らは皆、ヤマトコトバに生きていた人たちだからである。

(注6)「火雨」(天智紀九年四月、内閣文庫本)は諸本により「大雨」に校訂されているが、「火雨」という用字に誤りがあったと一概には言えない。本居宣長・古事記伝に、「大冰雨、遠飛鳥ノ宮ノ段にも、零二大氷雨一、とあり、和名抄に、文字集略ニ云ク、霈ハ大雨也、日本紀ノ私記ニ云ク、火雨ト、和名比左女、雨水同ジレ上ニ、今按俗ニ云比布留と見え、書紀に大雨甚雨淫雨など、みなひさめと訓り、【推古紀、天智紀などに、火雨とあるは、もと大雨とありけむを、後ノ人ヒサメとある訓を心得誤りて、大ノ字をさかしらに火に改めつるなるべし、和名抄に引る私記なるも同じ、又今ノ世俗に火の雨と云ことのあるも、氷の雨なり、】」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920821/147、漢字の旧字体は改めた)とあるのは、さかしらごとである。「失火」(天智紀六年三月)、「出火」(斉明紀五年七月)をミヅナガレと訓んでいるのは一種の忌詞である。同様の発想で、雹の降ることをすぐに融けて蒸発することを願って記せば、「火雨」と書いて忌んでいたと考えられるのである。安藤1974.参照。くり返しになるが、「火(ヒは乙類)」と「氷(ヒは甲類)」は別音である。

(注7)この訓みは、「以」字がモテではなくモチテと訓むべきことを教えてくれている。

(注8)養老令・軍防令にある「熟艾」は、着火補助剤なのかお灸用のモグサなのか不明であるが、延喜式・典薬寮・中宮の臘月の御薬にも「熟艾四両」とある。百人一首にとられている「かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」(藤原実方、後拾遺集、11世紀後半)とあるのはお灸用のものである。この歌の舞台を下野国とする説もあり、枕草子の「「まことにや、やがては下る」と言ひたる人に、思ひだにかからぬ山のさせも草誰か伊吹の里は告げしぞ」(318段、柳原紀光筆本)の「やがては」を「下野に」とする本によっている。「かうやへ(高野へ)」(能因本、慶安本)、「かゝへ(加賀へ)」(前田本)とするものもある。ただし、下野国の伊吹山にてヨモギが名産であったとする記録はない。どこにでも生える草であり、和歌文学にばかり根拠を求めるのには無理がある。

「伊服岐能山」のイブキは芽吹きのことを思わせる語である。サシモグサという言い方は、サシブ、今日のシャシャンボのことをいう語に連想が働く。サシブという名はその芽吹きの赤いことに因む語と見受けられる。火をさすように見立てたのだろう。同様に、モグサにも火をさすからサシモグサと呼んだのではないかと類推される。掛詞や縁語を多用する和歌世界や中古文学において、イブキという音がサシモグサを呼んでいるだけと見るべきである。そんなイブキと呼ばれる山が近江と美濃の国境に位置するなら、口頭語に伝承された結果残っている古事記のなかに説話が展開されていて十分ということになる。なお、平野必大・本朝食鑑に「今、江州膽吹山の艾を以て上と為。」とあり、江戸時代には盛んな産業となっていた。いつ頃からなのかは不明ながら、そこに生えていたヨモギがモグサにするのに適した品種であったとしている。

(注9)伊吹山の難によってヤマトタケルは死へと向かっているとする解説が多い。小野2019.に、「強い聖性をもつ伊服岐能山の白猪神に一貫して殺意を向け、言挙することで倭建命は白猪神との対峙に失敗し、死に至る。……天皇に忠実でありながらも「言」を誤認する人物である……倭建命は……、天皇の「東の方の十二の道の荒ぶる神とまつろはぬ人等とを言向け和し平げよ」という詔と「死ねと思ふ」心との二つの意思を完遂するために、東征からも言向からも外れた伊服岐能山の神討伐に赴き、神の聖性を侵犯する「言挙」によって命を落としたと考えられる。」(156頁)などとある。このような論理的思考は古事記の語りにそぐわない。くり返し読み直すことが可能な書記文ではないからである。稗田阿礼をはじめ言い伝えを話すとき、一回しか言わないし、聞く人も一回しか聞かない。その一回性のうちに前段のことなど思い出す暇もなく逐次合点が行かなければならない。それが話の場である。他ではなく「伊服岐能山」でなければならない必然性がなければ、伝承され続ける話にならない。

後段では道行きがうまくいかなくなったことが述べられている。「当芸野」、「杖衝坂」、「三重村」を過ぎ、「能煩野」で歌を三首歌った時に、「此時、御病、甚急。」となっている。何の病気だったかわからない。「取二伊服岐能山之神一幸行」ことに失敗して「零二大氷雨一、打二‐或倭建命一」たから病を得たと考えることを否定はしないが、その程度の粗筋の捉え方に満足していては話(咄・噺・譚)としてのおもしろみにたどり着くことはできない。粗筋だけで良いのなら話は要らない。

(注10)イ音便化する前のヤキトと記される資料は管見に入らないが、焼津がヤイヅとなったように、ヤイトの古形はヤキトであったと考えられる。

(注11)脇息には、湾曲したものと直線状のものがある。この話で語られているのは手枕にしていたものを下ろして憩わせることだから、娶く腕の形に対応した湾曲状のものがふさわしい。伝世品としては平安時代の刻文脇息が東寺に伝えられており、直線状の形をしている。

(注12)拙稿「稗田阿礼の人物評「度目誦口拂耳勒心」の訓みについて─「諳誦説」の立場から─」参照。

(注13)言語を演算可能なように語素を一音一義にして論理式で判定しようとする方向へは向っていない。実際の言語はそのような試みとは無関係である。

(注14)よく知られるように、「神話」という語は明治時代中期になって myth の訳語としてはじめて使われるようになった。地域の気象を語る風土記的記述をした理由も見つからない。

(引用・参考文献)

青木1989. 青木周平「倭建命東征伝承と「言擧」」『古事記年報』第31号、古事記学会、平成元年。(『青木周平著作集 上巻 古事記の文学研究』おうふう、2015年。)

安藤1974. 安藤正次『安藤正次著作集 第五巻 日本文化史論考』雄山閣、昭和47年。

上田1960. 上田昭『日本武尊』吉川弘文館、昭和35年。

尾崎1966. 尾崎暢殃『古事記全講』加藤中道館、昭和41年。

織田1998. 織田隆三「モグサの研究(10)─産地について(1)─」『全日本鍼灸学会雑誌』第48巻第4号、1998年4月。J-STAGE https://doi.org/10.3777/jjsam.48.371

小野2019. 小野諒巳『倭建命物語論─古事記の抒情表現─』花鳥社、2019年。

烏谷2011. 烏谷知子「古事記の言─「言向」「言挙」への展開─」『学苑』第843号、2011年1月。昭和女子大学学術機関リポジトリ https://swu.repo.nii.ac.jp/records/5205

岸根2017. 岸根敏幸「古事記神話と言霊信仰(後編) 他者に幸禍をもたらす発言、および、「言挙げ」」『福岡大學人文論叢』第49巻第3号、2017年12月。福岡大学機関リポジトリ https://fukuoka-u.repo.nii.ac.jp/records/4254

次田1924. 次田潤『古事記新講』明治書院、大正13年。国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1918074

寺川2012. 寺川真知夫「伊服岐能山の神と倭建命」『万葉古代学研究年報』第10号、2012年3月。奈良県立万葉文化館ホームページ https://www.manyo.jp/ancient/report/

吉井1977. 吉井巌『ヤマトタケル』学生社、昭和52年。

加藤良平 2021.10.26初出