古墳に、滑石製のミニチュアが副葬されていることがある。各種あるが、ここでは滑石製刀子の意味について考える。

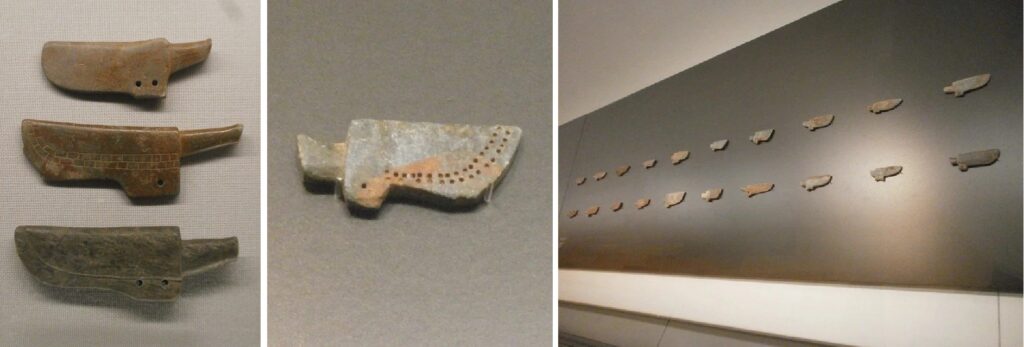

その様子を見ると、鞘に納められている姿で模造している。わざわざミニチュアを拵えた理由は、刀子を表したかったからではなく、鞘を表したかったからと推測される。鞘を縫った針孔ばかりか糸目を表現したものも見られる(注)。

和名抄には次のようにある。

刀子 楊氏漢語抄に刀子と云ふ。〈賀太奈、上は都穻反〉(細工具)

剣鞘 郭璞方言注に云はく、鞸〈音は旱〉は剣の鞘なりといふ。唐韻に云はく、鞘〈私妙反、佐夜〉は刀室なりといふ。(弓剣具)

また、新撰字鏡には次のようにある。

鞘 思誚反、平、謂成刀剣室、失知乃乎、又佐也

中ほどの「失知乃乎」は「失知のヲ(緒)」、備忘の用となる緒、手掛かりという意味であろう。刀子には大きさもさまざま、先の尖り方や反り、刃の幅もさまざまで、たくさんの数を使い分けていた。今日でも、初心者用の彫刻刀でさえ、平ら、斜め、U字、V字の刃がセットになって売られている。その数多い刀子を使い終わってしまう時、一点一点にそれぞれぴったりくる専用の鞘があった。それぞれ納めていって刀子のセット一揃えが確かめられることになる。片付けの際に入れ終わったはずがなお鞘が残っているなら、その鞘に入れるべき刀子をどこかで使い忘れてきたと気づき、思い出す端緒となる。

「失知の緒」は忘れないようにするための手掛かりなのである。端的に言えば、鞘とは忘れ形見である。カタナ(刀)を鞘に納めるということは、カタナは片名であり、名の半分を指す。もう半分は人々の記憶の中に納める。それがナ(刃、名)という言葉の本意である。人が実在し、名もあるように、刀子も実在して、納める鞘もある。鞘だけ作ることはない。

人は二度死ぬと言われる。実際に当人が死ぬ時と、その人を覚えている人が死ぬ時である。生きている人に記憶されているうちは、その亡くなった人は生きている人の心のなかに生きていてありありと語られる。その記憶をたどる緒、思い出すよすが、それが「失知の緒」、鞘だといえる。あなたのこと覚えているからね、とお墓に鞘を副葬したということであろう。新撰字鏡は古墳の副葬品の意味を伝えている。

(注)世田谷区の野毛大塚古墳出土品(東京国立博物館2017年企画展示 http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1870 参照)に滑石製のミニチュアがある。①水の祭祀に関係があるものとして、水槽や下駄、②器として、坩と呼ばれる器やお皿、③生産用具として、斧や鎌、刀子が模造されているとされている。なかでも、刀子、つまり、小刀は、革製の鞘に納めた鉄製の刀子がモデルである。革製の鞘を表現するために、革を糸で縫っていったように糸の穴を二列に開けていくほど手が込んでいる。

滑石製の刀子は出土点数が著しく多く、野毛大塚古墳の第2主体部から232点以上も出土しているという。祭祀具として考えられているが、生産の祭祀に関わるものであるとの括りとしては他に斧、鎌が数点あるばかりで、残りはみな刀子である。

刀子は、木を削り、包丁となり、埴輪の穴を開けることもできて手作業で活躍する。農具(鋤や鍬)はこの刀子で木部を工作した。刃先は鉄でも、羽床(だい)と柄の部分は木でできている。伐り出してきた粗材を最終的に刀子で整えていく。刀子は、稲作に使う農具を作る道具、今風に言えば、機械の機械である。

だから注目されたのかといえばそうではなく、滑石製模造品としては刀子自身ではなくて収納する鞘部分の形象にこだわっている。他の滑石製ミニチュアのつくりの優劣の指標にもなり、それぞれに何を表したかったのかを考える端緒にもなるだろう。

加藤良平 2025.9.4改稿初出