万葉集に使われる表現に「…じもの」という形がある。全部で二十八例を数える。ほとんどの場合、~のように、と訳すことができる。「鳥じもの」は鳥のように、「鹿猪じもの」は獣のように、「鴨じもの」は鴨のように、「馬じもの」は馬のように、「鹿子じもの」は鹿児のように、「犬じもの」は犬のように、「床じもの」は床のように、「雪じもの」は雪のように、と比喩を表すものとして通じる。「鳥」、「鹿猪」、「鴨」、「馬」、「鹿子」、「犬」、「床」、「雪」といった人間以外のものだからである。

鳥じもの〔鳥自物〕 海に浮き居て 沖つ波 騒くを聞けば あまた悲しも(万1184)

この例では、歌の作者は船に乗っている人である。カモメが海に浮かんでいるように船に揺られて身を任せるしかない状況を歌っている。人は鳥ではないから比喩になる。これが「…じもの」の通例である。

ところが、「…じもの」を歌で詠もうとしているのに、比喩とならないのではないかと思われる「男じもの」という言い方がある。この「男じもの」という表現のみ、〜のように、という訳出では文脈が合わないとして、~らしくもなく、といった別義で解くことが提唱された。万葉集に四例ある。

うつせみと 思ひし時に〈一に云ふ、うつそみと 思ひし〉 取り持ちて 吾が二人見し 走出の 堤に立てる 槻の木の こちごちの枝の 春の葉の 茂きが如く 思へりし 妹にはあれど 頼めりし 児らにはあれど 世の中を 背きし得ねば かぎろひの 燃ゆる荒野に 白栲の 天領巾隠り 鳥じもの〔鳥自物〕 朝立ちいまして 入日なす 隠りにしかば 吾妹子が 形見に置ける みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふ 物し無ければ 男じもの〔烏徳自物(注1)〕 腋挟み持ち 吾妹子と 二人わが宿し 枕つく 嬬屋の内に 昼はも うらさび暮し 夜はも 息づき明し 嘆けども せむすべ知らに 恋ふれども 逢ふ因を無み 大鳥の 羽易の山に 吾が恋ふる 妹は座すと 人の言へば 石根さくみて なづみ来し 吉けくもそ無き うつせみと 思ひし妹が 玉かぎる ほのかにだにも 見えなく思へば(万210、柿本人麻呂)

或る本の歌に曰ふ、

うつそみと 思ひし時 携へて 吾が二人見し 出で立ちの 百枝槻の木 こちごちに 枝させる如 春の葉の 茂きがごとく 思へりし 妹にはあれど 頼めりし 妹にはあれど 世の中を 背きし得ねば かぎろひの 燃ゆる荒野に 白栲の 天領巾隠り 鳥じもの〔鳥自物〕 朝立ちい行きて 入日なす 隠りにしかば 吾妹子が 形見に置ける みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り委す 物しなければ 男じもの〔男自物〕 腋挟み持ち 吾妹子と 二人吾が寝し 枕つく 嬬屋の内に 昼は うらさび暮し 夜は 息づき明し 嘆けども せむすべ知らに 恋ふれども 逢ふ縁を無み 大鳥の 羽易の山に 汝が恋ふる 妹は座すと 人の言へば 石根さくみて なづみ来し 好けくもぞ無き うつそみと 思ひし妹が 灰にていませば(万213、柿本人麻呂)

死りし妻を悲傷びて作る歌一首〈并せて短歌〉

白栲の 袖さし交へて 靡き寐る 吾が黒髪の ま白髪に 成りなむ極み 新世に 共に在らむと 玉の緒の 絶えじい妹と 結びてし 言は果さず 思へりし 心は遂げず 白栲の 手本を別れ 柔びにし 家ゆも出でて みどり子の 泣くをも置きて 朝霧の おぼになりつつ 山城の 相楽山の 山の際に 行き過ぎぬれば 言はむすべ せむすべ知らに 吾妹子と さ寝し妻屋に 朝には 出で立ち偲ひ 夕には 入り居嘆かひ 腋挟む 児の泣くごとに 男じもの〔雄自毛能〕 負ひみ抱きみ 朝鳥の 音のみ泣きつつ 恋ふれども 験を無みと 言問はぬ ものにはあれど 吾妹子が 入りにし山を よすかとそ思ふ(万481、高橋朝臣)

面形の 忘れへあらば〔忘戸在者〕 あづきなく 男じものや〔男士物屋〕 恋ひつつ居らむ(万2580)

しかし、同じ「…じもの」の例を二つの用法に分けるのはおかしいとされ、その間の齟齬を解消すべく、「男じもの」を含めた「…じもの」の例のすべてに新たな包括概念を導き出そうとする動きがあった。小柳2014.は、名詞叙述文の主従の意味関係により、比喩で解されるもの(「鳥じもの」=さながら鳥のように)と解されないもの(「男じもの」=いかにも男のように、まさに男という感じで)が生まれていると考えている。けれども、はたしてその理解で訳し分けられているのか疑問が残る。

筆者は方向性として別である。「男じもの」という例について理解が行き届いていないだけだから、その言葉づかいの深意を汲み取りたい。不明なのは「男じもの」だけである。

「…じもの」は人間以外のものを言って比喩としてきた。そんななか唐突に「男」を対象としたとすれば、この「男」は man, guy のことではなく、male の意ではないかと察せられる。すなわち、「鹿猪じもの」という例から展開、創始された言葉と目されるのである。オスの「鹿猪じもの」の特徴として特筆すべきものは何かを考えれば、鹿の角や猪の牙のことがあげられる。メスにはないもの、または目立たないものである。そのことをなぞなぞ仕立てで言葉にし立て、「男じもの 腋挟み持ち」(万210・213)という言い方に誂えて使用し始めたのではないか。おそらくは人麻呂によって考案されたものであろう。猪の牙こそ「男」の特徴で、牙は口の左右の脇に挟まれるように生えている。それを「男じもの」という言葉に集約している。男、すなわち、獣の雄の性格を備えているらしく腋挟んで持っている、という言い方である。この言い方のおもしろい点は、ワキバサミモチ(キ・ミは甲類)という音のなかにキバ(牙、キは甲類)という音が隠れているところである。言葉がその言葉の中に種明かしとなるヒントを蓄えている。言葉遊びのルールが順守されていて、ぐうの音も出ない仕掛けになっている。

そして、いったん言い方として起これば、類似のニュアンスとして用いられる展開も許すことになる。万481番歌の例では、「腋挟む 児の泣くごとに 男じもの 負ひみ抱きみ」と語句が続いている。脇に挟んでいると牙で傷つけて子は泣いてしまう。だからそのたびに猪は男の特徴である牙のことに気づかされ、背中に背負ったり、胸に抱いたりすることになるというわけである。

万2580番歌は難解である。「忘れへ」という言葉が未詳である。中西1981.は、「忘れ瓮」(ヘは乙類)説を唱えている。「斎戸などの「へ」。忘れ草、忘れ貝の類。」(54頁)という(注2)。面影を忘れさせる器というものがいかなるものか定かではないが、思考実験としてなら、顔の形を髣髴させる丸いものではなく角ばらせたり尖らせたりした瓮のことが思い浮かぶ(注3)。

面形の 忘れ瓮あらば あづきなく 男じものや 恋ひつつ居らむ〔面形之忘戸在者小豆鳴男士物屋恋乍将居〕(万2580)

顔かたちのことを忘れさせてしまう容器というものがあるなら、無益に盛りがついた雄猪のように恋い続けていようか、いやいやそのようなことはないだろう。

「あづきなし」は自分ながらどうにもできないこと、不可抗力で苦々しい思いをすることをいう。現状では忘れられずに恋い続けている。もし世の中に顔形を忘れさせる容器というものがあるのなら、あなたのすてきなお顔が思い浮かばなくなって恋心も消えていくでしょうが、そんな土器の存在は聞いたことがない。ために、まるで発情の激しい獣のように恋い続けることになっている、と言っている(注4)。

以上、「…じもの」の例はすべて、〜のように、と訳すことで理解が事足りるものであることが確認された(注5)。すでに指摘されているとおり、「じもの」は「そのもの」という意味に当たる。

(注)

(注1)諸本に「鳥穗自物」とあるのは万213番歌から「烏徳自物」の誤りであると改められている。

(注2)他に、「戸」は「左」の誤りで「忘るさ」と訓む説もある。

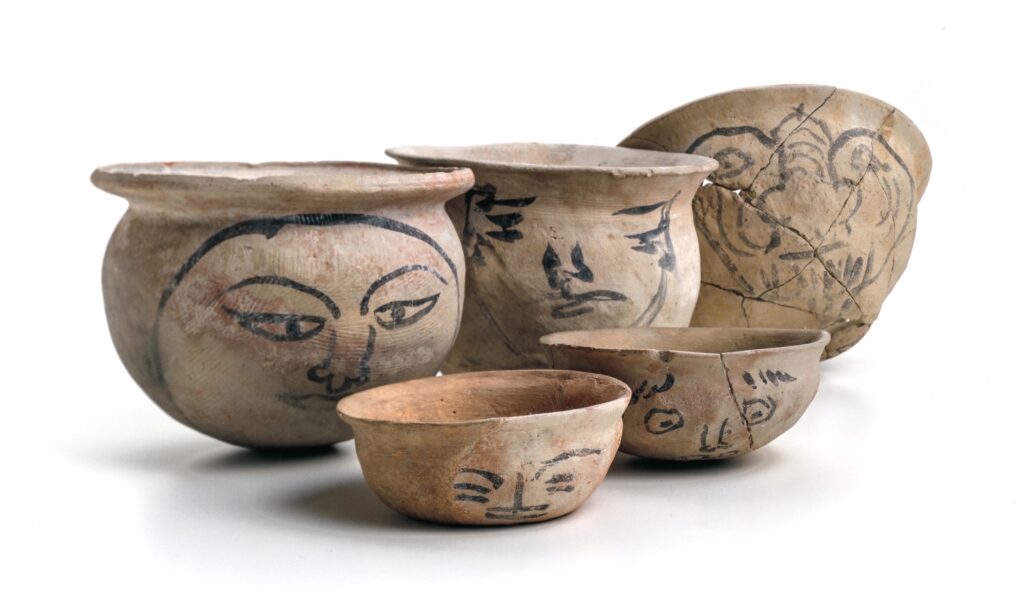

(注3)奈良時代、鍋の形の土器に墨で人の顔を描いてまじないを行い、川などに流す風習があったようで夥しい出土例がある。今日、人面墨書土器と呼んでいる。それとは反対に、人の顔を思い出させない土器のことを「忘れ瓮」と言っていると解した。実際にあるものではなく、歌中でも仮定条件で述べられている。

古語には、「面わ」と「面や」という語があり、それぞれ「面輪」、「面輻」の意ではないかと考える。丸い輪郭を強調した言い方の「面輪」と、それとは対照的に角の生えている様を表すのが「面輻」である。拙稿「万葉集巻八、万1530~1536番の歌群について」参照。

(注4)ちなみに、動物学的には少し誤解がある。野生動物の鹿や猪は、発情期とそれ以外の季節に完全に分かれる。発情期を過ぎたら異性に対する関心は薄れ、恋から遠ざかるようである。年がら年中発情可能で恋を続けられるのは人間のほうである。

(注5)「じ」という言葉を展開して聞きなした洒落に「ふじ」(富士、不尽)がある。斑のように、と解して「田児の浦ゆ……」(万318)歌は楽しまれた。拙稿「山部赤人の不尽山の歌」参照。

(引用・参考文献)

小柳2014. 小柳智一「「じもの」考─比喩・注釈─」稲岡耕二監修、神野志隆光・芳賀紀雄編『萬葉集研究 第三十五冊』塙書房、平成26年。

茂野2017. 茂野智大「「泣血哀働歌」第二歌群・或本歌群の構成」『萬葉』第223号、平成29年3月。萬葉学会ホームページ https://manyoug.jp/memoir/2017

村島2002. 村島祥子「〈~ジモノ〉と接辞ジ」『上代文学』第88号、平成14年4月。上代文学会ホームページ https://jodaibungakukai.org/02_contents.html

和田1996. 和田明美『古代的象徴表現の研究─古代的自然把握と序詞の機能─』風間書房、平成8年。(「上代語「じもの」について─特に「男じもの」を中心として─」『訓点語と訓点資料』第67輯、昭和57年5月。国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/10482080)

加藤良平 2025.7.11初出