はじめに

黄泉国(よみのくに・よもつくに)の話は、イザナミ(伊耶那美命、伊弉冉尊)の死、イザナキ(伊耶那岐命、伊弉諾尊)の黄泉国訪問、黄泉国からの脱出と訣別、禊ぎの話から成る。本稿では、黄泉国という舞台設定は何を表すものか検討する。今日までのところ、黄泉国=死の国のことと考えられてきている。実際、上代において、黄泉は死者のゆくところ、あの世というイメージで認められていたことが万葉集の歌から読み取れる(注1)。しかし、だからといって、黄泉国の話から、上代人の死後世界の観念はすべからくそのようなものであったと確定させたり、後の人たちにそれを語り継ぐことを目的としてイザナキとイザナミの黄泉国譚は作られていると捉えるのは短絡に過ぎるだろう。記紀に残される他のさまざまな話と同様に、創話するに当たって即物的に表しておいて多少肉付けて良しとしたとは考えにくい。あの世のことを意味すると目される表現でも、「黄泉国」、「根の国」、「根の堅州国」(記上)、「遠き根国」(神代紀第五段一書第二)、「常世郷」(神代紀第八段一書第六)、「泉国」(欽明紀二年七月)などと複数の言い方があって、分かち書かれている。また、縵(鬘)や櫛や桃の実といった小道具を持ち出して興に入り、ともすれば荒唐無稽に捉えられかねない話にあえて加工されている。大人を相手に話すには途方もない話は譬え話であり、説明文や紀行文ではない。無文字時代、言葉を巧みに操って一話を成し、相手が一度聞いただけで納得するうまい語りっぷりが達成されているから広く流布、伝播したのだろう。エピソードのひとつひとつ、言葉の端々にいたるまで、首尾一貫して了解されたからこそ伝承がつながり(注2)、太安万侶や日本書紀の編纂者によって書き起こされるに至った。ここでは、記紀の黄泉国の様子、ならびに、そこにイザナミが現われた次第について記された個所を中心に読解し、黄泉国の話の根底には、古墳時代に普及した竈の作りを言い表そうとする試みが横たわっていることを明らかにする。

是に、其の妹伊耶那美命を相見むと欲ひて、黄泉国に追ひ往く。爾くして、殿の縢戸より出で向ふ時に、伊耶那岐命、語りて詔りたまはく、「愛しき我がなに妹の命、吾と汝と作れる国、未だ作り竟らず。故、還るべし」とのりたまふ。爾くして、伊耶那美命答へて白さく、「悔しかも。速く来ずて。吾は黄泉戸喫為。然れども愛しき我がなせの命、入り来坐せる事恐し。故、還らむと欲ふ。且く黄泉神と相論はむ。我をな視たまひそ」とまをす。如此白して、其の殿の内に還り入る間、甚久しくして待ち難し。故、左の御みづらに刺せる湯津々間櫛の男柱一箇を取り闕きて、一つ火を燭して入り見たまふ時、うじたかれころろきて、頭には大雷居り、胸には火雷居り、腹には黒雷居り、陰には析雷居り、左の手には若雷居り、右の手には土雷居り、左の足には鳴雷居り、右の足には伏雷居り、并せて八くさの雷神成り居り。

是に、伊耶那岐命、見畏みて逃げ還ります時、其の妹伊耶那美命言はく、「吾に辱を見さしめたまふ(注3)」といひて、即ち予母都志許売を遣して追はしむ。爾くして、伊耶那岐命、黒き御縵を取りて投げ棄てたまへば、乃ち蒲子生る。是を摭ひ食む間に、逃げ行きたまふに、猶追ふ。亦、其の右の御みづらに刺せる湯津々間櫛を引き闕きて投げ棄てたまへば、乃ち笋生る。是を抜き食む間に、逃げ行きたまふ。且、後には、其の八くさの雷神に、千五百の黄泉軍を副へて追はしむ。爾くして、御佩かしせる十拳剣を抜きて、後手にふきつつ逃げ来たまふを猶追ふ。黄泉比良坂の坂本に到りたまふ時、其の坂本に在る桃子三箇を取りて持ち撃(注3)にしたまへば、悉く攻め返す(注3)。爾くして、伊耶那岐命、其の桃子に告りたまはく、「汝、吾を助けしが如、葦原中国に所有るうつしき青人草の、苦しき瀬に落ちて患惚む時、助くべし」と告りたまひて、名を賜ひて意富加牟豆美命と号けたまふ。

最後に、其の妹伊耶那美命、身自ら追ひ来。爾くして、千引の石をもて其の黄泉比良坂に引き塞へて(注3)、其の石を中に置き、各対ひ立ちて、事戸を度す時、伊耶那美命言はく、「愛しき我がなせの命、如此為ば、汝が国の人草、一日に千頭絞り殺さむ」といふ。爾くして、伊耶那岐命、詔りたまはく、「愛しき我がなに妹の命、汝が然為ば、吾は一日に千五百の産屋を立てむ」とのりたまふ。是を以て、一日に必ず千人死に、一日に必ず千五百人生まるるぞ。故、其の伊耶那美神命を号けて黄泉津大神と謂ふ。亦云はく、其の追ひしきしを以て、道敷大神と号くといふ。亦、其の黄泉坂を塞へる石を、道反大神と号く。亦、塞へ坐す黄泉戸大神と謂ふ。故、其の所謂る黄泉比良坂は、今、出雲国の伊賦夜坂と謂ふぞ。(記上)

然して後に、伊奘諾尊、伊奘冉尊を追ひて、黄泉に入りて、及きて共に語る。時に伊奘冉尊の曰はく、「吾が夫君の尊、何ぞ晩く来しつる。吾已に湌泉之竈せり。然れども、吾当に寝息まむ。請ふ、な視ましそ」とのたまふ。伊奘諾尊、聴きたまはずして、陰に湯津爪櫛を取りて、其の雄柱を牽き折きて、秉炬として見しかば、膿沸き虫流る。今、世人、夜一片之火忌む、又、夜擲櫛を忌む、此其の縁なり。時に伊奘諾尊、大きに驚きて曰はく、「吾、意はず、不須也凶目き汚穢き国に到にけり」とのたまひて、乃ち急に走げ廻帰りたまふ。時に、伊奘冉尊、恨みて曰はく、「何ぞ要りし言を用ゐたまはずして、吾に恥辱みせます」とのたまひて、乃ち泉津醜女八人、一に云はく、泉津日狭女といふ、を遣して追ひて留めまつる。故、伊奘諾尊、剣を抜きて背に揮きつつ逃ぐ。因りて黒鬘を投げたまふ。此、即ち蒲陶に化成る。醜女、見て採りて噉む。噉み了りて則ち更追ふ。伊奘諾尊、又、湯津爪櫛を投げたまふ。此、即ち筍に化成る。醜女、亦以て抜き噉む。噉み了りて則ち更追ふ。後に則ち伊奘冉尊、亦自ら追来でます。是の時に、伊奘諾尊、已に泉津平坂に到ります。一に云はく、伊奘諾尊、乃ち大樹に向ひて放尿まる。此、即ち巨川と化成る。泉津日狭女、其の水を渡らむとする間に、伊奘諾尊、已に泉津平坂に至しましむといふ。故、便ち千人所引の磐石を以て、其の坂路を塞ひて、伊奘冉尊と相向きて立ち、遂に絶妻之誓建す。

時に、伊奘冉尊の曰はく、「愛しき吾が夫君し、如此言はば、吾は当に汝が治す国民、日に千頭縊り殺さむ」とのたまふ。伊奘諾尊、乃ち報へて曰はく、「愛しき吾が妹し、如此言はば、吾は当に日に千五百頭産ましめむ」とのたまふ。因りて曰はく、「此よりな過ぎそ」とのたまひて、即ち其の杖を投げたまふ。是を岐神と謂す。又、其の帯を投げたまふ。是を長道磐神と謂す。又、其の衣を投げたまふ。是を煩神と謂す。又、其の褌を投げたまふ。是を開囓神と謂す。又、其の履を投げたまふ。是を道敷神と謂す。其の泉津平坂にして、或いは所謂ふ、泉津平坂といふは、復別に処所有らじ、但死るに臨みて気絶ゆる際、是を謂ふか。所塞る磐石といふは、是、泉門に塞ります大神を謂ふ。亦の名は道坂大神といふ。(神代紀第五段一書第六)

一書に曰はく、伊奘諾尊、其の妹を見まさむと欲して、乃ち殯斂の処に到す。是の時に、伊奘冉尊、猶生平の如くにして、出で迎へて共に語る。已にして伊奘諾尊に謂りて曰はく、「吾が夫君の尊、請ふ、吾をな視ましそ」とのたまふ。言訖りて忽然に見えず。時に闇し。伊奘諾尊、乃ち一片之火を挙して視す。時に伊奘冉尊、脹満れ太高へり。上に八色の雷公有り。伊奘諾尊、驚きて走げ還りたまふ。是の時に、雷等皆起ちて追ひ来る。時に、道の辺に大きなる桃の樹有り。故、伊奘諾尊、其の樹の下に隠れて、因りて其の実を採りて、雷に擲げしかば、雷等、皆退走きぬ。此桃を用て鬼を避く縁なり。時に伊奘諾尊、乃ち其の杖を投てて曰はく、「此より以還、雷敢来じ」とのたまふ。是を岐神と謂す。此、本の号は来名戸の祖神と曰す。八の雷と所謂ふは、首に在るは大雷と曰ふ。胸に在るは火雷と曰ふ。腹に在るは土雷と曰ふ。背に在るは稚雷と曰ふ。尻に在るは黒雷と曰ふ。手に在るは山雷と曰ふ。足の上に在るは野雷と曰ふ。陰の上に在るは裂雷と曰ふ。(神代紀第五段一書第九)

一書に曰はく、伊奘諾尊、追ひて伊奘冉尊の所在す処に至りまして、便ち語りて曰はく、「汝を悲しとおもふが故に来つ」とのたまふ。答へて曰はく、「族、吾をな看ましそ」とのたまふ。伊奘諾尊、従ひたまはずして猶看す。故、伊奘冉尊、恥ぢ恨みて曰はく、「汝已に我が情を見つ。我、復汝が情を見む」とのたまふ。時に、伊奘諾尊、亦慙ぢたまふ。因りて、出で返りなむとす。時に、直に黙して帰りたまはずして、盟ひて曰はく、「族離れなむ」とのたまふ。又曰はく、「族負けじ」とのたまふ。乃ち唾く神を号けて速玉之男と曰す。次に掃ふ神を泉津事解之男と号く。凡て二の神ます。其の妹と泉平坂に相闘ふに及りて、伊奘諸尊の曰はく、「始め族の為に悲び、思哀びけることは、是、吾が怯きなりけり」とのたまふ。時に泉守道者白して云さく、「言有り。曰はく、『吾、汝と已に国を生みてき。奈何ぞ更に生かむことを求めむ。吾は此の国に留りて、共に去ぬべからず』とのたまふ」とまをす。是の時に、菊理媛神、亦、白す事有り。伊奘諾尊、聞しめして善めたまふ。乃ち散去けぬ。(神代紀第五段一書第十)

黄泉国にイザナミが現れた次第については次のように記されている。

…… 次に火之夜芸速男神を生む。亦の名は、火之炫毘古神と謂ひ、亦の名は火之迦具土神と謂ふ。此の子に因りて(注3)、みほと炙かえて病み臥在せり。……故、伊耶那美神は、自ら火の神を生みて(注3)、遂に神避り坐す。……故爾くして伊耶那岐命の詔りたまはく、「愛しき我がなに妹の命や、子の一つ木に易へむと謂ふや」とのりたまひて、乃ち御枕方に匍匐ひ、御足方に匍匐ひて哭く時に、御涙に成れる神は、香山の畝尾の木本に坐す、名は泣沢女神。故、其の神避れる伊耶那美神は、出雲国と伯伎国との堺の比婆之山に葬るぞ。(記上)

時に伊奘冉尊、軻遇突智が為に焦かれて終ります。其の終りまさむとする間に、臥しながら土神埴山姫と水神罔象女とを生む。即ち軻遇突智、埴山姫を娶きて、稚産霊を生む。此の神の頭の上に蚕と桑と生る。臍の中に五穀生る。(神代紀第五段一書第二)

一書に曰はく、伊弉冉尊、火産霊を生む時に、子の為に焦かれて、神退りましぬ。亦は云はく、神避るといふ。其の神退りまさむとする時に、則ち水神罔象女、及び土神埴山姫を生み、又天吉葛を生みたまふ。(神代紀第五段一書第三)

一書に曰はく、伊弉冉尊、火神軻遇突智を生まむとする時に、悶熱ひ懊悩む。因りて吐す。此、神と化為る。名を金山彦と曰す。次に小便まる。神と化為る。名を罔象女と曰す。次に大便まる。神と化為る。名を埴山媛と曰す。 (神代紀第五段一書第四)

一書に曰はく、伊奘冉尊、火の神を生む時に、灼かれて神退去りましぬ。故、紀伊国の熊野の有馬村に葬りまつる。土俗、此の神の魂を祭るには、花の時には亦花を以て祭る。又、鼓吹幡旗を用て、歌ひ舞ひて祭る。(神代紀第五段一書第五)

黄泉国は死者の国と思われるように描かれている。イザナミが黄泉国へ行ってしまったのでイザナキが後を追って行き、ひと悶着あった後、イザナキは逃げ帰って来ている。イザナミはどうして「黄泉」へ行ったのか。両者による国生み、神生みの最後で、火の神カグツチ(火之迦具土神、軻遇突智)を生み、イザナミは陰部から焼け死んでしまったからである。紀一書第九に「殯斂之処」と明記され、記ではイザナキによる「匍二-匐御枕方一、匍二-匐御足方一而哭」という殯の儀式を思わせる記述も行われている。そののち、イザナミは、記では出雲国と伯伎国の境の比婆之山に葬られている。葬られた後の記述だから黄泉国は死者の国そのもののことであると解釈されている。

考古学の一派からは、記紀の神話にあるイザナキがイザナミを黄泉国に訪ねる話は、横穴式石室をもった古墳の真っ暗な内部で亡骸が腐敗していくあり様を目にしたことから、その時代の葬送儀礼を反映して神話化されたものであるとする説が唱えられている(注4)。大系本日本書紀は、「洞窟を含めて地下から人類が出現し、死すればそこに戻って行くという観念は未開農耕民の間に世界的に分布している。」(342頁)といい、洞窟説を支持している。他にも諸説あるものの、冥界のような他界の観念を表そうとしたものと考えるのが一般的である(注5)。

しかし、死者がゆく世界や古墳の内部のことを黄泉国であるとして話が作られ、その話が長く保たれ続けたといった状況は起こり得ない。第一に、創話の目的が理解されない。人が亡くなったら黄泉国へ行くとされていたとするのであれば、イザナミに限らず命あるものは皆行く。国生みをした登場人物を取り立てたのには何らかの必然性が認められなければならないだろう。ともに国生みしたイザナキのほうは帰って来ており、後に死んだ時にも黄泉国には行っていない。死んで黄泉国へ行った人は他に語られておらず、イザナミ一人の死後の国なのである。

第二に、古墳を造営していた時代の背景をもとに黄泉国神話が成り立っていると考えられているが、それを話し伝えていくことに積極的な意義を見出すことができない。話の内容を細部にわたり見ていくと、現代人には荒唐無稽に聞こえる。だから時代背景を強調して考えようと主張されるが、古墳時代に生きた人はその生涯において折に触れて古墳へ埋葬する葬式を経験する。飛鳥時代においても、古墳は崩れることはなく残っていて、見に行けば見ることができるものである。実物があるなかでこの黄泉国の話が実体験につながるものとするなら、真面目に聞いていられるものではない。神話だからかまわないとして思考を停止すれば、当時の人々の心に寄り添う機会は失われる。逆に宗教的な世界観として確立していたものなら、大化の薄葬令をもって立ち消えになるはずはないだろうし、不可思議な話だけ伝わるというのも不可思議なことである。

問題の根底には古事記の話を神話的要素として、古の人の世界観の表明と捉えて疑わない点がある。もとより筆者は、黄泉国の話がいわゆる神話であるとは考えていない。複雑で不可思議な話を仕立てて伝えていくだけのモチベーションがあり、無文字時代に世代を超えて伝達していく持続性があった末に記紀に記されて残っている。上代の人々が重要なことだから譬え話にして伝えていこうと思って作り、伝えるたびに伝言ゲームの当事者たちは納得していたということである。その理由、理屈が理解されたとき、はじめて黄泉国の話は「読めた」と言えるのだろう。聞き耳を立てて聞いていた人たちは言葉に敏感で、「黄泉比良坂」とあるだけでも坂がヒラ(平)なはずはないと突っ込むべき自己撞着に気づく。その時、ああ、おもしろい話の一席であったと感心して自らが今度は伝える側に立ったということである。言葉づかいから論理学的真実を見極めなければならないのである。

アハキハラ、天狗、タチバナ、カマド

岩波古語辞典に、「よもつ【黄泉】《ヨモは、ヨミの古形。ツは連体助詞》」(1395頁)とある。ヨモをヨミの古形とする考えには、ヨミをヨモの音転とする考えがあるのかもしれないが、根拠は不明である。用字に使われている漢語「黄泉」は、①地下の泉のこと、②死者のゆくところ、の二義がある。「夫れ蚓は、上槁壌を食ひ、下黄泉を飲む。(夫蚓、上食槁壌、下飲黄泉。)」(孟子・滕文公章句下)、「公の賜を応け、之れを黄泉に殺さば、死すとも且つ朽ちず。(応公之賜、殺之黄泉、死且不朽。)」(管子・小匡第二十)とある。ヤマトコトバにヨモツクニと言っていたものに、文献を目にして「黄泉」という字(熟語)を当てたと考えられる。また、「泉国」だけでもヨモツクニと訓んでいるので、地中の湧き水の意を加味して用字を整えたものだろう。後述する。

当初、イザナミは、火の神であるカグツチ(迦具土神、軻遇突智)に焼かれて死に、黄泉国へ来たことになっている。国生みの話のなかで、イザナキとイザナミは火鑽杵と火鑽臼に見立てられている(注6)。「成り成りて成り余れる処」を「成り成りて成り合はぬ処」へ「刺し塞ぎ」右に左に廻らしている。火種を採っては国や神を生んでいったということである。カグツチによってイザナミが焼け死んだ話もモチーフは火で一貫している。黄泉国の話はその後日談として展開されている。黄泉国という言葉で表すところも火と関係する場所のはずである。

イザナキは黄泉国から帰ってきて禊祓(祓除)をしている。

是を以て、伊耶那伎大神詔りたまはく、「吾はいなしこめ、しこめき穢き国に到りて在りけり。故、吾は、御身の禊を為む」とのりたまひて、竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原に到り坐して、禊ぎ祓へたまふ。(記上)

伊弉諾尊、既に還りて、乃ち追ひて悔いて曰はく、「吾前に不須也凶目き汚穢き処に到る。故、吾が身の濁穢を滌ひ去てむ」とのたまひて、則ち往きて筑紫の日向の小戸の橘の檍原に至りまして、祓ぎ除へたまふ。遂に身の所汚を盪滌ぎたまはむとして、乃ち興言して曰はく、「上瀬は是太だ疾し。下瀬は是太だ弱し」とのたまひて、便ち中瀬に濯ぎたまふ。(神代紀第五段一書第六)

原っぱのようなところへ出て禊祓をするとはどういうことか。アハキハラは、紀に「檍原」とある。檍とは、和名抄に、「檍 説文に云はく、檍〈音は億、日本紀私記に阿波岐と云ふ。今案ふるに又、櫓木の一名なり、爾雅に見ゆ。〉は梓の属なりといふ。」とあり、アズサないしカシの木の一種ではないかとされている。もしそうなら、「梓原」や「橿原」と書けばいいがそうしていない。アハキハラと言いたいからそう書いている。

アハキに似た言葉(音)にツハキがある。白川1995.に、「つはく〔唾〕 四段。「つ」は唾液。唾を飛ばす。「唾吐く」の意。「つはき」はその名詞形。」(517~518頁)とある。同様に考え、アハキのアは、熱(暑)い、暖(温)かいなど、熱気を表すアを口から噴き出している様子を示そうとしていると推定される(注7)。したがって、アハキは、後に転訛してアキハというのと同じだろう。秋葉原は、火伏せの神として崇められる秋葉神社の秋葉の原っぱ、すなわち、火除け地である。

秋葉信仰は、特に関東や中部地方によく見られ、静岡県西部の秋葉山を火伏せの神としてまつる信仰である。修験道の山として知られる秋葉山は、もとは神仏習合であったが、現在では秋葉神社と秋葉寺があり、ともに十二月十五、十六日に火祭りが行われる。秋葉神社の祭神は火之迦具土神で、弓・剣・火の舞が奉納される。秋葉寺では護摩がたかれて火渡りが行われる。また、秋葉山やその奥院とされる竜頭山が修験道場の中心で、修験者の三尺坊権現が一千日参籠して火生三昧の法を修して、神通不思議の験力を得て飛行昇天したとされる。合祀されて秋葉三尺坊といわれ、その存在は天狗と見なされ、秋葉信仰の火伏せの神としての性格と結びついている。山の頂で清水が湧いていることも、霊験のあらたかさを表すものと考えられたようである。

天狗は、仏教で夜叉、羅刹といった悪魔とされていたものが、中国では南北朝期の神仙世界の考えと融合して半鳥半人化して受容されたという。山海経・西山経に、「[陰山に]獣有り、其の状は狸のごとくにして白首、名けて天狗と曰ふ。其の音は榴榴のごとし。以て凶を禦ぐべし。(有獣焉、其状如狸而白首、名曰二天狗。其音如榴榴、可以禦一レ凶。)」とある。さらに本邦に入って、修験道と結びついてイメージされ、鬼子母神や毘沙門天といった産育神の周囲に配されることの多い鬼神とも関係するという。山の神、ないし、山の妖怪の一種の性格も付与されており、大きく分けて二つのタイプがある。一つは山伏姿をベースにしたもので、高下駄を履き、顔が赤くて鼻が高く、手足の爪が長く、金剛杖や太刀を持ち、羽団扇を使って自由自在に空中を飛翔する姿で描かれる。もう一つは、鵄に近い鳥の姿で背に翼を備え、嘴を持っているもので、烏天狗と呼ばれることもあるが、両者折衷の姿もしばしば見られる。秋葉三尺坊権現は白狐に跨った烏天狗の姿である。烏相有翼の姿はもともとはヒンズーの神、龍の天敵とされたガルーダに発し、仏教に入って雷神の性格を持った迦楼羅天となり、修験者がそれを奉じたために天狗と称されたのではないかという(注8)。

黄泉国の話はインドや中国、また、秋葉山のような遠いところの話をしているのではないだろう。人々の関心の薄いことは伝わらない。身近なことで日々かかわりがあるなか目新しいことにつき、伝承されるべき事柄として創話されている。当初は違和感を覚えていたからおもしろい譬え話を作り、流布に堪え、馴染めるようにしている。秋葉山と同じようなことがそれぞれの家のなかで行われていることを指して言っている。それは何か。竈に火を熾して煮炊きをしたその現場である。火の気のあるところの前は物を置かずに延焼しないように注意していた。縄文〜弥生時代の火処、コンロは炉である。竪穴住居内の床面中央をくぼめ、四方すべて火処の前面となっている(注9)。古墳時代になると、朝鮮半島南部から新しいコンロ、すなわち、壁際に造り付けた造付竈がもたらされた。従来の炉は一部地域を除いてほぼ一掃されてしまう(注10)。竈の場合、焚口のほうだけ火が見えるから、その方だけ気をつければいい。その土間の空きスペースを火除け地に見立てて秋葉原ならぬアハキハラ(「阿波岐原」・「檍原」)と記している。狩野2004.は、「[民俗に]土間を掘りさげたカマドというのは決してめずらしいことではなく、古いカマドほどこの形式のものが多い。わざわざ地面を掘りくぼめるのは、竪穴住居の土間につくられた炉との関連が考えられるし、カマドは炉から分化してつくられたという遠い昔の名残りが感じられる。」(125頁)とする。延焼防止のための火除け地を、アハキハラとして意識していたのである。

アハキに似た音の言葉に「暴く(発)」がある。古く清音であったとされる。下二段活用の自動詞のときは剥げ落ちる、剥落する意、四段活用の他動詞のときは、土中に埋もれて隠されている物を取り出す意である。

塗れる金、榹〈阿波計〉落つ。(霊異記・中・第十七)

造平城京司、若し彼の墳隴、発き掘られば、随即埋み斂めて、露し棄てしむこと勿れ。(続紀・元明天皇・和銅二年十月)

竈の前の地面を掘り下げていることは暴かれているということになる。暴かれて掘り下げられていれば窪んでいるから原ではない。アハキハラという言葉には自己撞着がある。梓原や橿原と称さなかった理由の一端が窺える。ヨモツヒラサカ(黄泉比良坂、泉津平坂)という言葉がサカ(坂)なのにヒラ(平)であるとする自己撞着と呼応している。今日の秋葉原という地名は秋葉神社に由来しつつも、秋葉神社が山の頂にあることの矛盾を忘却することで成り立っている。原であって原でない、または、原でなくて原であるのがアハキハラということである。その語義矛盾の関係が解消される時がある。竈の中にたまった灰をかき出すと、手前の掘り下げているところまで平らな原になる。

アハキハラは、「竺紫の日向の橘の小門」(記)、「筑紫の日向の小戸の橘」(神代紀第五段一書第六)にある。暗いところから明るいところへ出ている。竈の奥から竈の焚口のところへ出て来た。家屋敷には大門が付く。家のなかにありながら竈は背後で煙道によって外に通じている。その門だから「小門」である。筑紫の日向とのつながりは、焼畑の延焼防止を願う防火の神札として秋葉札が使われていたことによるものか。野本1998.によれば、三河、信濃、遠江国境山地の焼畑農民の民俗文化は、同じく焼畑の盛んな日向山地において、東臼杵郡北郷村宇納間の全長村地蔵堂の地蔵尊のお札を使うのと似通っているという。神代紀第五段一書第二に、「軻遇突智娶二埴山姫一、生二稚産霊一。」とあり、火と土の結合が語られており、焼畑農耕の起源を示すものと説かれている(注12)。「焼畑農民は延焼による火の危険を熟知し、延焼防止に殊のほか心をくだいてきた。」(23~24頁)。すなわち、家のなかでコンロに竈が使われるようになった時、その火廼要慎の習俗は焼畑農耕民のそれと同等なものと認識されたとわかるのである。

アハキハラは原っぱのような平坦地として見立てられているが、禊の実際は水のあるところ、河原や海辺で行われる。身についた罪や穢れを水によって清める儀式を伴うからである。すなわち、アハキハラとは海原にも変化する、ないし、見立てとして語られているところである(注13)。

地名に「橘」と断られている。橘は、コウジミカンなど柑橘類の総称ともニホンタチバナ(ヤマトタチバナ)の別称ともされる。ニホンタチバナは常緑の小高木で、高さが三~五メートル、枝は緑色、葉は光沢があって互生する。五~六月に白い五弁の花をつけ、芳香を放つ。冬に黄色い果実を結び、果皮は薄く剥がれやすい。酸味が強いため生食には向かない。

橘は万葉集にも記紀にもとり上げられている。常世国の話で出ていて黄泉国の話と関係がありそうである。垂仁天皇代の多遅摩毛理(田道間守)の逸話にある「登岐士玖能迦玖能木実(非時香菓)」である。橘か、古名をアヘタチバナとする橙かを指すとされる。垂仁天皇は、タヂマモリという人を常世国へ遣わし、トキジクノカクノコノミを求めさせた。彼はその木の実を採ってきて、葉がついたままの枝と葉を取り去った実だけの枝をそれぞれ八枝ずつ持ち帰った。ところが、帰国してみるとすでに天皇は崩御した後だったので、半分を皇太后に献上し、残りを天皇の御陵の戸に献り置き、泣き叫んで殉死している。この話は記紀に発して万葉集に及んでおり、伝承を詠みこんだ歌が載る。

橘は 花にも実にも 見つれども いや時じくに なほし見が欲し(万4112)

橘は 実さへ花さへ その葉さへ 枝に霜降れど いや常葉の樹(万1009)

常世物 この橘の いや照りに わご大君は 今も見る如(万4063)

大君は 常磐に在さむ 橘の 殿の橘 直照りにして(万4064)

常世国は常住不変の国のことである。「常世郷」(神代紀第八段一書第五)ともある。他界思想に通じ、中国の神仙思想と結びついて不死の国のことと考えられていた。浦島子伝説としては「蓬莱山」(雄略紀二十二年七月)とあり、海の向こうのことと想定されている。晋の郭璞の注した山海経・海内北経に、「蓬莱山は海中に在り。(蓬莱山在海中。)」とあるのによるとされる。体系的ではないにせよ道教思想の流入を物語っている。

橘と黄泉国のつながりの第二はその芳香である。強い香りがすることで他界思想と結びついているところは仏堂である。斎宮忌詞では仏堂のことを「香燃」(延喜式・斎宮寮式)と呼ぶ。お香を年中焚いているからである。香のコの甲乙は不明である。

蘇我大臣、手に香鑪を執りて、香を焼きて願を発す。(皇極紀元年七月)

イザナキが橘という、香りの良いはずの地名のところへ帰ってきて禊をしたというのも、垢離(コの甲乙は上代の用例が見られず不明)(注14)、すなわち、水垢離などという垢離のことを連想して作られた話のように思われる。

タチバナという名の由来、いわゆる語源は一概に定めがたいが、その音から得られる印象としては、花を立てること、すなわち、仏前に花を供えることがイメージされる。後代には立花と呼んでいる。寺の大門のところではなく、仏像が安置されている仏龕の観音開きの扉付近に花瓶を据えて供えられる。「小門」と表してふさわしい。堂の中の厨子と竪穴住居の中の竈とはパラレルな関係にある(注15)。花を供える際、マンスリーに堪える緑の葉を添え、神前の榊に対して仏に樒(櫁)(キ・ミは甲類)を供えている。梻という国字も作られ、その生枝を花とも称する。モクレン科の常緑灌木で、春、葉のつけ根に黄白色の花を着ける。全体に香気があり、葉と樹皮を乾かして粉にして抹香を作る。香燃にふさわしい木といえる。「木樒は形白檀に似て微かに香気有り。(木樒者。形似白檀微有香気。)」(法華義疏・巻第四・方便品之二)とある。

「小門の橘」に同格なものが樒であった。シキミには同音に閾(梱)(キ・ミは甲類)がある。門の内外を区切るために下に敷いてある横木のことで、現在では敷居(注16)という。敷居が高いという慣用表現や、敷居を踏んではならないとの躾もある。新撰字鏡に「〓(戸の下に閇)閾柣 三字志支弥」、「梱 苦本反、門具、止自支」とあり、トシキミ、トシミ、トシキ、シキとも呼ばれた。竈でどこが当たるかといえば、焚口の境界に当たるところが閾になる。中で燃料を燃すようにしていて、点火した薪の火の様子も熱の保ち方の相違により異なっている。その境目が、イザナキがイザナミと絶縁するために「千引の石」を「引き塞へ」たところである。

晋の葛洪・抱朴子(317年)には、竈神が晦日の夜、家族の功罪を天帝に報告するとある。そのため、今日でも中国本土や台湾の道教では、旧暦の十二月二十三日か二十四日に、竈神を祭って天に行ったら好いことだけを言い、悪いことは少なく報告してくださいと拝むという(注17)。六~八世紀当時の中国で、冥府についての考え方はすでに俗説や伝統的な信仰、道教、仏教などが綯い交ぜになっていた。ヤマトの人々はその混淆した形に触れながら自文化に馴染むようにしていったようである。八世紀前半の遺跡から、朱塗り土器の底部外面に「竈神」と墨書された坏が見つかっている。その発掘の状態から、竈を廃棄する際に竈神を封じ込めるために坏を伏せたのであろうと理解されている(注18)。火が二度と燃えあがらないようにとのおまじないで、火伏せを表すように坏を伏せるというロゴス的調和が見てとれ、竈と冥府との間に関連性があると思われていたようである。

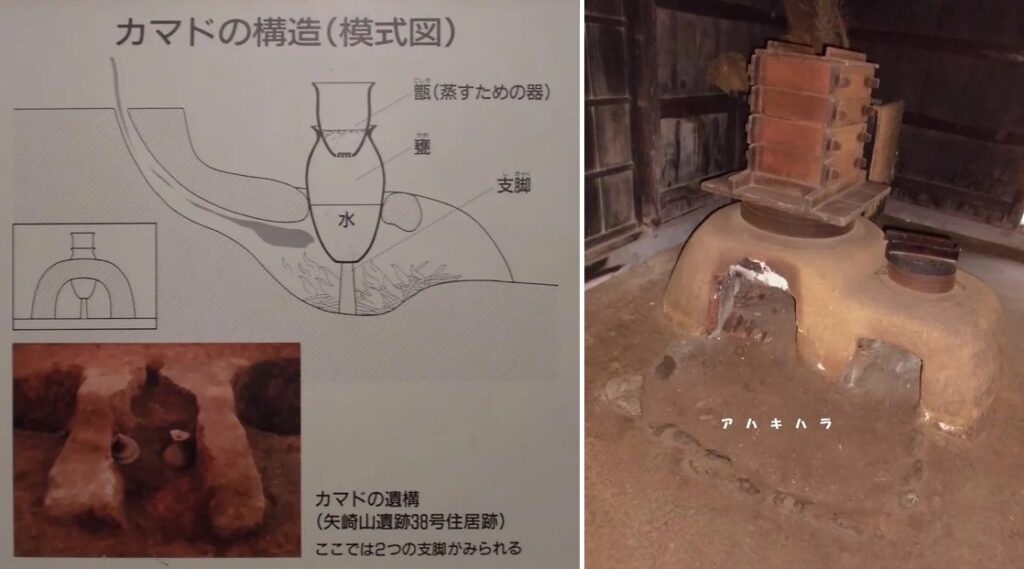

竈という語は、和名抄に、「竈〈窓附〉 四声字苑に云はく、竈〈則到反、躁と同じ、加万〉は炊爨の処なりといふ。文字集略に云はく、窓〈七紅反、久度〉は竈の後ろの穿なりといふ。」とあり、万葉集には、山上憶良の貧窮問答歌に「可麻度」(万892)とあって、上代にはカマ、カマドが混用されていたのではないかという(注19)。竈の意味にはヘツヒ、クドという言葉もある。クドのことは、和名抄の記述から、竈の煙突が外へ出ていることを指していたかと思われる。釜は、和名抄に、「釜 古史考に云はく、釜〈扶雨反、上声の重、輔と同じ、賀奈倍〉は黄帝、造るなりといふ。」とある。容器一般はヘと呼び、瓮(ヘは乙類)、戸(ヘは乙類)の意を表した。イザナミが還れない理由として、すでに「黄泉戸喫しつ」からだと答えている。ヘ(乙類)は鍋のヘで、ナ(食物)を入れるへ(瓮)のこと、それが戸籍を表すへ(戸)へと広がっている。「ヘツイは日本に古くからあるカマドのことをいったもの」(狩野2004.125頁)として列島において独自に炉から発達したいわゆる類カマドのことを表すとする説がある(注20)。対して、古墳時代に朝鮮半島からの渡来人が伝えた形態をカマド(注21)と言っているのは、新しい技術に新しい言葉を当てたいわゆる和訓の一種とするのが自然である。朝鮮語の kama を外来語として入れる際、ぐつぐつと音を立てて煮えるものだから囂びすしいものとして正当化され、釜のある処だからカマドと呼んで釜と竈とを区別しようと考えたのではないかと推測されている。

竈は、延焼防止に心を砕いた点で秋葉信仰に譬えられていた。信仰の対象とされる秋葉三尺坊は天狗と見なされている。天狗は火伏せの神である。竈の焚口から火があふれ出てこないように願うなら、火除け地の秋葉原の「小門」の部分に、橘ならぬ立鼻の天狗が仁王のごとく居座って見張っていてくれるとありがたいと思ったことだろう(注22)。実物の竈と空想している天狗とが、古墳時代に軌を一にして到来したとする仮説に基づいている。静岡県の秋葉山の頂に泉があるように、古事記で「撃」字で表されている桃の実の炙りものによる果汁の溢れ出が竈の内部にあると想像すれば、「黄泉」と記したことは一気に腑に落ちるだろう。

今日いう天狗のことは、上代にマと呼んだのではないか。江戸時代に魔は多く天狗を指して言う。日葡辞書に、「MA. マ(魔) Tengu.(天狗)悪魔.」(374頁)とある。魔は、梵語の māra の音訳、魔羅の略という。時代は遡り、万葉仮名に「鬼」をマと訓ませる歌(万3250)があり、魔(鬼)の語は通用していたようである。勝鬘経義疏には、悪神の意味で、「夫れ魔に四種有り。一に天魔、二に煩悩魔、三に陰魔、四に死魔。(夫魔有四種。一天魔、二煩悩魔、三陰魔、四死魔。)」、法華経義疏には、「少王は四魔に譬ゆ。(少王譬四魔)」とある。和名抄には、「魔鬼 内典に邪魔外道と云ふ。〈魔の音は磨、此間の音は麻〉」、名義抄に、「魔 音摩、俗云マ、オニ、ココメ、タマシヒ、禾マ」とある(注23)。平城宮東院庭園から出土の鬼面文の鬼瓦は、周りに波(水、雲、火の判別はつかない)の文様があり、顔つきとしては鼻が大きいのが特徴的である。

竈の小さな門のところ、門の間に魔がいるからカマドと洒落ている。竈の焚口を見てみると穴のなかは火が燃え盛っている。炎が赤く湧き上がっていれば、「黄泉」と文字表記されているのは当たっている。古代、今日の紅葉の色を表すのに「黄葉」と書くことが多かった。地下の泉の意を含めて借用した用字として「黄泉」はあるものと考える(注24)。

「黄泉に及ばざれば、相見ること無からん(不及黄泉、無相見也)」(春秋左氏伝・隠公元年)は成句として用いられる。地獄に行かなければ面会はしない、つまり、生前は決して会わないという誓いの言葉である。日本の仏教では、亡くなった人はお盆に地獄の釜の蓋が開いて還ってくると信じられている。「黄泉」という字面は、冥界を示しつつ、釜を載せる支脚石を桃の実に見立てて洪水が起こるとおもしろがっているから竈の譬えにふさわしい。地獄行きが決まるのは、亡くなった時の裁判である。最後は閻魔大王が裁く。竈の形状としては、奥に閻羅王がいて焚き口のところへ出てくるのは使いの鬼(魔)ということになる。霊異記・中巻には、「閻羅王の使の鬼、召さるる人の賂を得て免しし縁」(第二十四)、「閻羅王の使の鬼、召さるる人の饗を受けて、恩を報いし縁」(第二十五)という説話が載る。命を召し上げようとする閻羅庁の使いの鬼に対し、食べ物を施すことで許しを請おうとしている。本居宣長・古事記伝に、「世に十王経と云ものに、閻魔王国、自二人間ノ地一去ルコト五百臾善那、名ク二無仏世界ト一、亦名ク二預弥国ト一云々と云る、此経はもとより偽経と云中にも、此邦にて作れるものなり、預弥国と云も、神典に依て作れる名なり、」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1920805/1/139、漢字の旧字体は改めた)とある。宣長の言うとおり神典から仏典へ応用されたものではあるが、十王経がヨミノクニを閻魔王国の別名にしていることは興味深い。十王経に従う信仰は平安後期からのものとされているが、宣長ははからずも上代にその淵源があったことに触れている(注25)。

カマドには、作り付けの竈のほかに移動式の竈がある。正倉院文書に「辛竈」、「韓竈」と見える。渡来人の奥津城とされる横穴式石室の入口付近には、ミニチュア竈のセット、すなわち、竈、羽釜、甑が副葬されている。また、延喜式には、鎮魂祭などの宮廷祭式や各地の神社祭において韓竈は神饌の炊餐、神酒醸造のための蒸米作りに用いられている。冠婚葬祭や特別な儀式の供物を作るためだったから、韓竈は祭具として神聖視されていたともいわれている。形状としては、焚口の上部に帽子の鍔のような庇がつけられていて特徴的である(注26)。朝鮮半島の竈形土器にも日本の古墳時代のものとよく似た鍔状の横帯があり、渡来人が持ち込んだ文化であることが証拠立てられている。性能面だけではないデザインへのこだわりが感じ取れる。朝鮮半島の人たちが何を思ってそうしていたかはむろん不明だが、それを見たヤマトの人たちは、魔、すなわち、天狗の翼と見て取ったのではないか。焚口は天狗の赤い顔に当たり、ときどき伸びてきてしまう火炎は天狗の鼻に当たるものと見てとれる。

本ストーリーの端緒として、火の神の迦具土神を生んだがためにイザナミが葬られる場面が描かれている。イザナミは、記では「出雲国と伯伎国の堺の比婆の山」に、紀一書第五の宗教祭祀を思わせる記事では「紀伊国の熊野の有馬村」に葬ったとある。埋葬する意の「葬る」は、水などが外にあふれ出たり雲や風波がわき起こることをいう「溢る」、ばらばらに解きほぐし切り離すことをいう「散(放、屠)る」と同根の語である。イヅモは、それを導く枕詞に「八雲立つ」とあるように、雲(煙)がもくもくと立ち込めるところとイメージされていた。ハハキは、箒のように細い柴がイメージされる。無文字文化において言葉は音声だけで成り立っていたからそう感じられることが理解の中心である。その両国の間にヒバ(ヒは甲類)の山があるとすると、アスナロともいうヒバ(ヒの甲乙不明)の木が旺盛な山の情景が思い浮かぶ。ヒバの葉は翼状をしていて、団扇にして煽ぐことが連想され、天狗の翻りをも思わせる。また、キノクニは木の国の意と見られている。クマノは道が隈状になるように入り組んであって、修験道のメッカと目されるにふさわしいところ、アリマノムラはその中心地、魔が群れをなしているところを指しているのだろう。いずれも竈の火の焚きつけの場面が表現されている。イザナミこと火鑽臼が火のついた燠になってしまい、仕方なく火種としてくべている模様である。イザナミが死んでイザナキが嘆いた言葉に、「愛しき我がなに妹の命や、子の一つ木に易はらむと謂ふや」とある。親は火鑽の器具であり、子は薪の木であるという整理である。竈の神の名には「奥津日子神」、「奥津比売命」、「大戸比売神」が与えられている。「奥」は「燠」のこと、「戸」は「瓫」と同根であることを示して正しいのだろう(注27)。

イザナミに決して見るなと言われたが、なかなか姿を現さないので左のみずらに挿していた「湯津々間櫛(湯津爪櫛)」を取り、その端の太い「男柱(雄柱)」に火を点してみた。近くに火種があったから着火している。その手立てについて触れられないまま火が点いているのは、竈の燠のなかに竹串を差し込むほどに簡単に火が点くからだろう。爪櫛と爪にこだわっているのは、天狗のイメージにある長い爪とも関係があるのかもしれない。イザナミの姿は「蛆たかれころろきて」と表現されている。記の伝本に、「宇士多加礼許呂呂岐弖」の「許」(真福寺本)を「斗」(道祥本、兼永本)とするものがある。コロロクは破裂していく音を、トロロクは融解していく熱を表現しようとしたものと思われ、どちらか一方が正しいということではなくて、二様に示されたものではないか(注28)。

火鑽臼に当てる火鑽杵は、その形に似たトンボやカゲロウのイメージとなっていた(注29)。蛆はハエの幼虫である。イザナキはトンボの雄のままであるのにイザナミはハエの幼虫の雌と化している。なのに逢いたいと言って追いかけてきてしまった。これは大失態である。ハエが汚らしいという以上に、トンボとハエは種が違う。異種婚につながる危険な思考である。仲哀記には、国の大祓をしなければならない罪として、人による獣姦が挙げられている。「馬婚・牛婚・鷄婚・犬婚の罪」である。黄泉国から還ったときに「禊祓」を行う必要があったのは、死の穢れに触れたからではなく国つ罪に触れたからだったことになる(注30)。黄泉国は事の整序を乱す世界として架構されている。

イザナキが逃げ帰る時、黒い鬘を取って投げ捨てるとエビカヅラになり、右のみずらに挿していた爪櫛を投げるとタケノコが生えたとある。ヤマブドウを取ってきて髪飾りの鬘にすることや、タケノコが成長した竹を加工して竹櫛を作ることはあっても、その逆はない。しかし、火のなかに入れると瞬時に加熱変化が起こり、黒い鬘がちりちりと燃えて秋の黄葉を思わせたり、竹櫛が燃えてタケノコの断面のように見えることがある。その不可逆性を表すことこそあり得ないこととされ、そのあり得ないことが起こることは国つ罪に当たる。すなわち、穢れた世界である。最たることは、亡くなったはずのイザナミ自身が蘇ろうとしている点である。「且与二黄泉神一相論。」(記上)と試みていた。命あるものはみな死ぬと決まっており、埋葬されてから復活することは思念するだけでもけがらわしいとされたのではないか(注31)。この黄泉国の話(咄・噺・譚)はそのような考えを根底にして作られている。「易二子之一木一乎」(記上)と整序を欠いたことがそもそもの問題であった。そしてまた、当時、いったん竈のある暮らしに移ったら、再び竪穴建物の真ん中に炉を設けることがなかったことに通じるところがある(注32)。竈の話は不可逆性を語るのにふさわしい。

黄泉国から逃げるイザナキを、イザナミは予母都志許売(泉津醜女)、八種の雷神、千五百の黄泉軍を派遣して追わせている。また、黄泉比良坂で言い合いをする場面では、記に、イザナミが「一日に千頭絞り殺さむ」と言うのに対して、イザナキは「一日に千五百の産屋を立てむ」と返している。紀一書第六では、イザナミが「日に千頭縊り殺さむ」と言うのに対して、イザナキは「日に千五百頭産ましめむ」と返している。千五百は、限りなく多い年月を表す千五百秋のように使われ、千五百の黄泉軍も無限にたくさんの軍勢の意味である。千に対して千五百とずれが生じていてディスコミュニケーションとなっていることを示している。差し引き五百であり、イホは廬、つまり、仮小屋のことを示唆したいための活用でもある。イザナミは恒常的な居宅となる「殿」と言っていたが、死と誕生の仮小屋が真の姿ということを主張していて、この点でも話が食い違っている。そのようなイホとは喪屋、あるいは産屋に当たる。

殯をする喪屋に遺体は安置され、墓に葬られるまでそのなかにあった。出産は産屋で行われ、一度産屋に入ったらお産が終わるまで出て来られない決まりであった。産屋は母屋の土間や納戸が当てられる場合もあるが、母屋とは別に産小屋を作り、そこで炊事も行って暮らし、産婦が完全に別居する風習も広く行われていた。産小屋は喪屋同様、必要ごとに建てられ、用が済めばすぐ壊された。妊婦はその隔離された空間で出産に及び、その間男性は決して見てはならないとされていた。臨月、出産の時期は母子ともに死亡率が高かったから、特にふだんから危険のある山仕事や漁業に従事する人たちは、厳しい禁忌を守らなければならなかったという(注33)。

産屋では、母屋とは別火を熾して食事の煮炊きをしたり、産湯を作ったりした。戸(ヘは乙類)を別にして、別の竈が形成されていると認識されるようにしていた。民の家や戸籍を表すに到った戸の意味の真骨頂である。

秦人・漢人等、諸蕃の投化ける者を召し集へて、国郡に安置らしめて、戸籍に編貫く。(欽明紀元年八月)

橘は 己が枝々 生れれども 玉に貫く時 同じ緒に貫く(紀125)

わが国で最初の戸籍の記事、欽明紀の条において、竈をもたらした渡来人という存在そのものに「戸」的なものを感じとっている様子が窺える(注34)。それぞれの家(ヘは甲類)にそれぞれの戸がある状態を、橘の木の枝それぞれに実がついていることで表した紀125歌謡も、白村江の敗戦後に多数渡来した亡命百済人のことを念頭に詠んだものである。

記に「黄泉戸喫」、紀に「飡泉之竈」とある。産屋と同じく、黄泉国の「へ」を食べているからにはそこに籠って外へ出るわけにはいかない。「殿」のなかで韓竈を使い調理された食事を摂ったということだろう。初期の掘立柱住居には竈の痕跡が見られず、移動式の韓竈が日常的に使われていた証左と考えられている。その例の起源の一つに産小屋が位置づけられるのではないか。イホ(廬)には煙道のない韓竈がふさわしい。

イザナキを追って来たのは「予母都志許売」(泉津醜女)である。和名抄に、「醜女 日本紀私記に云はく、醜女〈志古女〉は或る説に黄泉の鬼なりといふ。今、世の人、恐みて小児の称〈許々女〉と為るは此の語の訛れるなり。」とある。紀では、泉津醜女のことを「泉津日狭女(ヒは甲類)」ともいうとする。母屋から外れた細長い一間を庇(廂)(ヒは甲類)といい、韓竈の焚口部分の外縁の庇状のデザインをも連想させるから、別火の焚かれた小屋のことを示したいための別名なのだろう。

記では「桃子三箇(ミは甲類)」と断られている。竈のなかで甕を据えるために置かれた支脚石を見立てている。桃の実はみずみずしくて水気が多い。洪水を起こして攻め返すことができている。神代紀第五段一書第六では桃の話はなく、代わりに放尿による巨川が防いでいる。ピーチジュースの効果と同じである。桃は実でも花でもピンク色である。上代には鳥類のトキの羽毛の色から桃花鳥(キは甲類)と呼んでいた。三つあるからミツキ(ミ・キは甲類)で、水に浸かることは水浸き(ミ・キは甲類)という。

…… 海行かば 水浸く屍〔美都久屍〕 山行かば 草生す屍 ……(万4094)

竈跡の遺構には、坏が伏せられた形で出土するところがあり、竈が廃棄するに当たって祭祀が行われた痕跡と考えられている。語学的立場からすれば、黄泉国の桃の件が案出されたから祭祀の形がそのように決まったのだと考えられる。飲食物を盛る丸みのある器を坏(キは甲類)といい、サカヅキ(盃)、タカツキ(高坏)など各種ある。水の入った水坏(ミ・キは甲類)という語も想定可能で、それをひっくり返して水浸き(ミ・キは甲類)にしたうえで封鎖している。言葉はロゴスである。ヤマトコトバの辞書の便にもなっている黄泉国説話に従って祭祀が執り行われている。

おわりに

記紀に載る話(咄・噺・譚)には、記上や神代紀に限っても、ウキジマリ、アマヒノミなど、今日なお不明な語が用いている。多義性のもとに言い込めてしまうような工夫を、言葉自らのなかに凝らしたゆえと考えられる。そのような言葉づかいの傾向から、ヤマトコトバは論理学的な難しさを伴いながら発達していったものと考えられる。今日の我々にとっては取っ付きにくく、誤解が生じることになり、すっきりした理解がなお得られていないのである。

記紀に残されている説話は、他の諸民族が持つ世界の創生譚、神話の語り口が平板であると思えるほど、高度な言語活動を伴った複雑にして独創的なものであり、異次元のレベルにある。話そうとする内容、趣旨が異なっていることが根本に控えている。上代の人たちが語りたがったであろうこと、すなわち、身の回りの生活に大転換をもたらして話題となっている外来の革新的な技術(注35)について、自分たちが理解し自家薬籠中のものにするために、換言すれば、ヤマトコトバ化するために頓知術を駆使して創り上げた喩え話なのである。黄泉国の話にしても、生活を一変させた竈について物語るにあたり、常世や橘、天狗などの外来の観念を絡め、主役の一人の死後の世界を表しながら、渡来した文物、思想をヤマトの人にもわかりやすく理解できるように工夫された話なのであった。

それを読み解くために必要なのは、今日考えられているようないわゆる神話の要素分解ではない。中古以降の日本語とは異質で、無文字時代に隆盛したヤマトコトバの癖に従いながら、テキストの経糸、緯糸のあやをひとつひとつ見ていけば、自ずと何を語りたかったのか、その真相に辿り着くことができるだろう。

(注)

(注1)次の万葉歌では、菟原処女をイザナミ、壮士をイザナキに見立てて一話として歌としている。

…… 倭文手纏 賤しき吾が故 大夫の 争ふ見れば 生けりとも 逢ふべくあれや ししくしろ 黄泉に待たむと 隠沼の 下延へ置きて うち嘆き 妹が去ぬれば 血沼壮士 その夜夢に見 取り続き 追ひ行きければ 後れたる 菟原壮士い ……(万1809)

(注2)口承で伝えられた場合、意外なことに、書記されて伝えるものよりもずっと正確性が求められる。話のすみずみ、はしばしにおいて誤謬がないように努められるのである。辻褄が合わない所があれば、そこからその話はほどけていって体を成さなくなる。口伝えに伝えられる形で話された時、話し手と聞き手が理解の一致を見ない限り伝わることはない。換言すれば、誤解したまま伝わることがあるのは情報に過ぎず、誤解の上では話のオチはわからないから伝達はそこで途切れるのである。

(注3)拙稿「古事記、黄泉国の桃三箇の話─カマドの内部構造─」参照。以下、古事記の訓読について真福寺本をもとにした正しい訓み方に従っている。

(注4)小林1976.、白石2011.、土生田1998.、中村2000.、車崎2005.など参照。

(注5)黄泉国は地下にあるとする一般的な説に対し、佐藤1982.に勢いを得た神野志1986.は、「「黄泉国」が「黄泉つひら坂」を通じて「葦原中国」とかかわる」(84頁)と捉えている。今日まで、黄泉国がどこにあるものなのか一致した理解は得られていない。勝俣2009.、谷口2018.の図解参照。

(注6)カグツチの話において、大系本日本書紀に、「火が女陰から得られるという話はニューギニアを中心とするメラネシアと、南米に多くあり、火切杵と火切臼とを使用する発火法が、男女の交合を連想させる所に起源するものであろうという。また、火を生むことによって、女性が死に、男性と別れるに至るのも、右の発火法からの連想によって解釈される。軻遇突智神話中に多い死体化生のモチーフは東南アジア・メラネシア・南米に広がっており、焼畑耕作を背景としている。」(339頁)と近いところをかすっている。拙稿「蜻蛉・秋津嶋・ヤマトについて」参照。

(注7)上代の人がヤマトコトバに洒落を言っていると仮定して、アハキがツハキと同類の語構成であるとしている。話し言葉の世界は、どこまでが真面目なことでどこからが洒落なのか峻別することはできないし、言語に見られる思考の多重性も否定してはならない。言語とはその使用だからである。無文字の言語に関して言葉とは何であるかについての理論を、言語学はこれまで用意できていない。

(注8)武井1978.参照。また、若尾2012.に、「修験者も護摩をたき、火防の行事を行う。……[三河の]花祭に見られるように釜も焚く。つまり古代鉱業の先駆者でもあって、火の取扱いについては熟練者であった。……秋葉山は修験道場であり、しかも銅山という鉱山地帯である。」(404~405頁)とある。神代紀第五段一書第四に、「伊弉冉尊、且レ生二火神軻遇突智一之時、悶熱懊悩。因為レ吐。此化二-為神一。名曰二金山彦一。次小便。化二-為神一。名曰二罔象女一。次大便。化二-為神一。名曰二埴山媛一。」とあることも証左かもしれない。金山彦は鉱山神である。

(注9)必ずしも中央とは限らないが、隅ではない。屋根材に燃え移るからである。

(注10)横浜市歴史博物館2012.に、「古墳時代中期(5世紀ころ)には、伝来してまもないカマドの普及率は全国でも10.0%、関東ではわずか4.0%だったが、続く古墳時代後期(6世紀ころ)には全国平均で72.4%、関東地方では90%を超える爆発的な普及率だったといわれる。」(9頁)とある。古墳時代の近畿地方中央部における時代別の火処の様相、深さについては、中野2010.に整理されている。

(注11)近代まで続いた竈は竪穴建物から掘立柱建物へ変わったこともあり、煙突を伴わない。設置される場所も壁際に限らず、かなり自由である。煙突を立てれば茅葺き屋根に火の粉がかかり火事になる。茅葺きの燻蒸のためにも煙突がなくて煙が屋内に充満したほうが好都合であった。ただし、焚口付近の様子に大きな変化は見られない。

(注12)紀の記事には、先んじて「時伊奘冉尊、為二軻遇突智一、所焦而終矣。其且レ終之間、臥生二土神埴山姫及水神罔象女一。」とあり、続いて「此神頭上、生二蚕与レ桑。臍中生二五穀一。」とある。

(注13)紀第五段一書第十ではアハキハラと見立てていない。火除地の発想がない話になっている。

但し親ら泉国を見たり。此既に不祥し。故、其の穢悪を濯ぎ除はむと欲して、乃ち往きて粟門及び速吸名門を見す。然るに、此の二の門、潮既に太だ急し。故、橘之小門に還向りたまひて、払ひ濯ぎたまふ。

(注14)本居宣長説に、「垢離」は川降りの転の当て字とするが、いかがなものであろうか。白川1996.では、垢離にクリとルビを付けている(644頁)。垢は呉音ク、漢音コウで、「離垢」の語は無量寿経等にあり、もとは呉音のはずである。仏教で香を焚きこめることは、古代のインド人が香油を塗って穢れを去っていたのと同様、身を清浄にする方法であった。わが国において禊をして身を清めることに似ている。

「香」という語については、時代別国語大辞典上代編に「コリを「香」の字音から転じたとする説があるが、[ng]の韻尾をラ行に転じて用いた例を知らない。……字音語ではなく和語であろう。」(313頁)とある。一方、「垢離」という語は当て字とされている。「凝(凍)る」、「懲る」という語は万葉集に見える。

…… 栲の穂に 夜の霜降り 磐床と 川の氷凝り 寒き夜を 息ふこと無く 通ひつつ ……(万79)

吾が屋戸に 韓藍蒔き生し 枯れぬれど 懲りずてまたも 蒔かむとそ思ふ(万384)

「凝(コは乙類)る」という語は凝集や氷結を意味する。また、「懲(コは乙類)る」という語は苦い経験をして考えを二度と同じ過ちをしないようにと思うことをいう。水垢離のさまを見ると、「凝る」状態になって悔い改めて「懲る」ことになっている。悔過のヤマト版の謂いのようである。推測の域を出ないものではあるが、コリ(コは乙類)という言葉で「香」も「垢離」もヤマトコトバに括られたのではないか。正確に言うなら、いわゆる和訓として言葉が作られたということである。

(注15)他方、神前に花を飾る習俗としては、ふだんは榊を供え、小正月には削り掛けが飾られている。丹後半島の浦嶋神社(宇良神社)では、三月十七日の延年祭に、削掛神事が行われる。コブシの皮を剥いだ白い小枝で、俵や繭玉のような形に削り掛けを作る。これを「立花」と呼んでいる。

紀一書第五には、「土俗、此[伊奘冉尊]の神の魂を祭るには、花の時には亦花を以て祭る。又鼓・吹・幡旗を用て、歌ひ舞ひて祭る」とある。体裁は有馬村の風俗のルポルタージュ記事であるが、花がないときは削り掛けを以て祭ることを示しているようである。鼓吹幡旗からは仏教の飛天の図が思い起こされる。仏教音楽や灌頂幡などを表しているのだろう。上代の人々の観念において、神仏はそれなりの形で習合していたといえる。そうでなくては「他神」(用明紀二年四月)について理解できるものではない。経典に盛んに訓点が付されるのも、ヤマトコトバで考えて理解しようと努めていたことを物語っている。

(注16)上代語のシキヰは、茣蓙や莚のように、座るために敷く物のことをいう。「席」(武烈紀八年三月、斉明紀五年是歳)、「座」(敏達紀十二年是歳)、「床席」(天智紀三年十二月是月)、「班」(欽明紀六年十一月)とある。単位は枚である。シキミのほうは、「閾」(仁徳記)、正倉院文書には「敷見」、「敷弥」などとあり、単位は枝である。両者の区別ははっきりしていた。

(注17)窪1996.参照。庚申信仰として今日に伝わる有名な文句がある。抱朴子・内篇・微旨篇に、「又言ふ、身中に三尸有り。三尸の物為る、形無しと雖も実に魂霊鬼神の属なり。人をして早く死せしめんと欲す。此尸は当に鬼と作ることを得て、自づから放縦遊行して、人の祭酹を享くべし。是を以て庚申の日に到る毎に、輒ち天に上りて司命に白して、人の為る所の過失を道ふ。又、月晦の夜には、竈神も亦天に上りて人の罪状を白す。大なれば紀を奪ふ。紀とは三百日なり。小なれば算を奪ふ。算とは三日なり。吾亦未だ能く此の事の有無を審らかにせざるなり。然れども天道は邈遠にして、鬼神は明らかにし難し。(又言、身中有三尸。三尸之為物、雖無形而実魂霊鬼神之属也。欲使人早死。此尸当得作鬼、自放縦遊行、享人祭酹。是以毎到庚申之日、輒上天白司命、道人所為過失。又月晦之夜、竈神亦上天白人罪状。大者奪紀。紀者三百日也。小者奪算。算三日也。吾亦未能審此事之有無也。然天道邈遠、鬼神難明。)」とある。

(注18)平川2000.310頁、352~353頁、373頁。芝山町庄作遺跡五八号住居跡の土師器坏の底部外面に「竈神」とある墨書土器が出土し、その状況からそのように考えられるとしている。竈と冥府とが、ヤマトの人の観念において近しいと考えられていた証左としては、これら文字資料によるしかなく、無文字時代にいかに考えられていたかの確証とはむろんならない。また、時代の経過とともに祭祀形態に変化もあろうから、詳しいことは推測の域を出ないものである。荒井2006.参照。とはいえ、竈が外来文化であることと竈神についての抱朴子の思想が知られている状況から見て、モノだけを受容したと定めるほうが難しいことも事実である。さらに、窯も含めた竈ですべてを焼き尽くすことと火葬とが似ていると考えられて、ある地域で一時期、火葬骨蔵器を天地逆さにして伏せて埋葬されていた形跡もある。後考を俟ちたい。

(注19)山上憶良は、その沈痾自哀文に抱朴子を引いている。一方、推古紀二十一年十二月条には、聖徳太子が片岡に遊行した折の路傍の飢者とのやりとりが記されている。太子は食べ物と自分の衣裳とを与え、次の日に使者を遣わして様子を見に行かせたところ亡くなっていたので埋葬させた。数日後、太子は、先日の飢者は「凡人に非ず。必ず真人ならむ。」と言って再度確認させたところ、遺骨はなくなり衣裳だけが棺の上に畳まれていた。そこで、その衣裳をまた身に着けた。人々は、「聖の聖を知ること、それ実なるかな。」と言ってますます畏れかしこまったとある。神仙となって肉体が消え去る尸解仙は、抱朴子・内篇・論仙篇に同様の例が載る。そして、「按ずるに仙経に云はく、上士は形を挙げて虚に昇る、之を天仙と謂ふ。中士は名山に遊ぶ、之を地仙と謂ふ。下士は先づ死して後に蛻く、之を尸解仙と謂ふ。(按仙経云、上士挙形昇虚、謂之天仙。中士遊於名山、謂之地仙。下士先死後蛻、謂之尸解仙。)」と解釈されている。増尾2008.によると、中国では、尸解仙になるためには道教の修行だけでなく儒教的な徳行が求められ、仏教でも僧侶の徳仙を列挙する例があって、儒仏道の習合があった。そのような思想的な基底から、推古紀に見られる伝承が生じたとする。山上憶良が用いた「可麻度」(万892)は、実体としてのカマドだけでなく、その思想的背景を読み取って積極的に使っていたということになるのかもしれない。

(注20)ヘツヒという語が類カマドから起こったとする説は、語学的な思考から成り立っているものではない。消去法として、大陸伝来の「竈」をカマドとするなら、ヘツヒという語はどこから起ったか、当てずっぽうをしているに過ぎない。「豊竈 御遊びすらしも ひさかたの 天の河原に ひさの声する ひさの声する」(神楽歌81)とあるのが古い用例で、はたして弥生時代に出現をみたものの名称であると言えるか、再考の余地がある。

最近の考古学の知見からは、朝鮮半島南部地域で竈が普及・定着するのは二世紀後半~三世紀以降のことで、定着に数百年の年月がかかっているという。本邦においても、竈の普及期である五世紀後葉でさえ、炉の住居は残存しており、炉から竈への転換は漸移的なものであったことが確認されている。高久2016.に、「竈に適合した煮沸具への交換など、火処にとどまらない生活様式の大きな変化がともなうためであったこともその要因のひとつであったと予想される。」(57頁)とする。つまり、今日の考古学的な整理による炉、類カマド、竈が並立しているなかで、ヘツヒとカマドという語を識別することは困難なのである。釜のあるところがカマドという概念形成と、ヘ(瓮)+ツ(助詞)+ヒ(霊)の約かともされるヘツヒの概念形成は同等ではない。特に、ヘ(瓮)とヘ(戸)との親近性は、「戸籍」の必要性が渡来人の掌握のために始められたであろうこと(欽明紀元年八月)から考えると、類カマド由来説は矛盾を来している。

(注21)本邦の住居の火処が、炉から類カマド、竈へと変遷を遂げていった様相については、合田2013.にまとめられている。地域差や漸移性はあるものの、古墳時代中期から竈が広がりをみせている。

(注22)石川2002.によれば、楚辞九章に、橘と天狗の観念との間にはつながりがあるとしている。橘頌篇で橘の美しさを称えた結果、非回風篇の最後に主人公は崑崙山と岷山に達して飛翔能力を獲得したのであり、橘は異次元世界の世界樹に相当するという。楚辞の詩的世界について上代のヤマトでどのように受け止められていたか不明である。「天狗」の語の初出は、舒明紀九年二月条である。「大きなる星、東より西に流る。便ち音有りて雷に似たり。時の人曰はく、「流星の音なり」といふ。亦は曰はく、「地雷なり」といふ。是に、僧旻僧が曰はく、「流星に非ず。是天狗なり。其の吠ゆる声雷に似たらくのみ」といふ。」。ここでいう天狗は、天空を飛び、天と山とをつなぎ、大声を発し、異変をもたらす妖怪的な動物とされている。史記・天官書に、「天狗は、状、大奔星の如くにして、声有り。其の下りて地に止まるときは、狗に類たり。(天狗、状如大奔星、有声。其下止地、類狗。)」と、流星として記されているものに由来する。隕石の落下現象を指すのだろう。僧旻が舶来思想を披瀝した記事のようであるが、紀の編纂者が、なぞなぞを解く鍵として残したものかもしれない。

天狗のような立ち鼻は、同音の橘が香気の高い果実をつけることに通じるかのように、香りを嗅ぐのに打ってつけである。

沈水、淡路島に漂着れり。其の大きさ一囲。嶋人、沈水といふことを知らずして、薪に交てて竈に焼く。其の烟気、遠く薫る。則ち異なりとして献る。(推古紀三年四月)

記事に竈が登場している。黄泉国のなぞなぞのヒントになる。「其烟気、遠薫。則異献。」とある。火のないところに煙は立たず、火のあるところに必ず「烟気」は立ち上るはずで、近くは咽るほどにして、遠くは棚引いたら淡くしか感じられない。囲炉裏式の場合はそうだっただろう。ここでは「遠薫」ばかり述べられている。そういうことは珍しいから「異」としているが、その秘密は本文中に記されている。「以交レ薪焼二於竈一。」とある。古墳時代に作られ始めた竈は焚口から薪をくべるが、背後に煙道がついていて家の外へ抜けている。コンロの口には甕が嵌め殺しで据え付けられ、湯を沸かして、その上に甑を置いて蒸し調理が行われた。空気の流れは一方通行で、「烟気」は漏らさず煙道を通って外へ排気されて「遠薫」することとなっている。

(注23)飯島2007.に、「魔除けの魔というのは、いわばマ(間)であって、この[産屋に産婦が籠って出産に臨む]空虚な時空という人間の認識にとってこの上もなく恐ろしい不安な状態を無事に通過し、日常的な社会秩序の中に一定の状態を確保するために火が焚かれるのである。」(124頁)との指摘がある。しかし、産小屋の火は、母屋の火とは別にする火である。魔、ないし、間には、変化の兆しを生むイメージがある。

(注24)「古典基礎語辞典に、「「黄泉」の表記は漢語の借用で、地下(黄色は土を表す)の冥界を意味する。」(1303頁、この項、古川のり子)とする解説は、水の湧き出る泉の意について無頓着である。古事記の黄泉国説話で黄泉比良坂の坂本で水が湧いていることは、桃の実を火にあぶったからであるとする考えからである。(注3)に同じ。

(注25)供膳具としての坏形の須恵器にご馳走を盛ったらしいことは、閻魔王への賄賂と捉えることも可能ではあるものの難しいだろう。

(注26)陶質土器の整形において、庇の部分は陶土を折り曲げる方法と、板状の粘土を貼り付ける方法が確認されている。

(注27)大年神の系譜として語られる。

[大年神、]又、天知迦流美豆比売を娶りて、生む子は、奥津日子神。次に奥津比売命、亦の名は、大戸比売神。此は、諸人が以ち拝む竈の神ぞ。(記上)

(注28)日本書紀同様、古事記でも複数本をもって撰上していた可能性があるということになる。

(注29)拙稿「蜻蛉・秋津嶋・ヤマトについて」参照。

(注30)拙稿「上代におけるケガレについて」参照。

(注31)古墳の被葬者にミイラ化を目指した例がある。復活を志向しているのかもしれないが、古事記の話ではそのような考え方を否定的に見ていることになる。大自然のなかで暮らしていくには生と死をそのままに受け入れることは必須要件であった。ミイラ化を志向するのは文明の産物、古事記は無文字文化の末に成立している。

(注32)合田2013.に、「古墳時代、炉から竈へと火処が交代したことは、生活における一大画期であった。古墳時代に導入された竈は、東アジアからの文化の導入の経路とともに、その後の日本列島における文化の受容のあり方を示す興味がつきない資料である。」(103頁)とある。高久2016.にいうとおり、炉の生活から竈の生活に変えることは、生活様式全般を変えることに当たるから、とり入れるには例えば新築する必要があって、それに合わせた新しい暮らしを始めたら、元に戻るには中古物件を居抜きするぐらいしかない。そして、竈を使うとなると、ご飯を蒸して食べるようになったと考えられる。その際、栽培するイネの品種についても調整が行われ、耕作の仕方もいくらか変わったに違いあるまい。というように、ドミノ式に生活全体が変わってしまうのである。なお、特に東日本の民俗に、竈よりも囲炉裏が好まれる傾向がある。絵巻物の資料にも、煙道を持たない竈があっても使われずに、その前で五徳を用いて調理する様子が描かれることもある。そのとき、住居は竪穴建物ではなく、掘立式であることが多い。民俗建築の茅葺屋根は、囲炉裏を焚いて起こる煤煙が虫や黴の駆除に役立ち、三十~四十年も長持ちしていた。家の構造が掘立式になれば、煙突を立てると火の粉が屋根にかかってしまうのである。幾度もの生活様式の変遷を経て今日に至っている。

(注33)大藤1968.に、「産の忌は血忌であることから、これを単にさけるだけでなく、一種の畏怖の念をもって見られていた。ことに漁民や狩猟者がこれを忌みきらった。」(41頁)、「群馬県勢多郡東村でも、岩手県和賀郡沢内村でも、産後一週間は夫はもちろん、家の者が山仕事をすることを禁じられていた。狩猟に出る者、狩小屋、炭焼小屋などはすべて産火を極端にきらう。」(42頁)、「タタラ師(鉄鉱から鉄をとる仕事)も、狩猟者に劣らぬほど産の忌をやかましくいう。産婦は六十一日過ぎねばタタラ場へ行くことはできなかった。」(42頁)とある。炭焼きや金山彦との関連が窺われる。

(注34)継体紀三年二月条に、「任那の日本の県邑に在る、百済の百姓の、浮逃げて貫絶えたること、三四世なりたる者をさへ括き出して、並に百済に遷して、貫に附く。」とある。竈、つまり、カマドの盛んなる朝鮮半島情勢である。貫の字が使われているのは、戸籍が木簡を貫くものであったためである。紀125歌謡に、橘を貫くものとして描写されているのは、本貫地を表す戸籍と同等であるとの譬喩である。

(注35)ヤマトコトバは外来技術を表すために自らの言語体系内に新しい言葉を生み出していった。他の言葉との間でネットワークを乱すことなく、体系内に新たな言葉がきちんと位置づけられるべく包括的に考えられていた。今日、和訓と呼ばれている。当時は無文字時代だったから、誰一人取り残さないために、言葉(音)の意味に齟齬がないように苦心して作りあげている。必然的に頓知の才が冴えていくことになる。

記上や神代紀の説話は、技術革新の世紀、五世紀に訪れた目新しい技術や思想を、肌感覚で自らのものにしようとした結果生まれた産物である。確実に伝承しなければならないと思うモチベーションがある事情について説話化している。個々に発生したそれぞれの話が、おそらくは少し遅れて飛鳥時代にオムニバス風にまとめ上げられたのだろう。無文字の人たちにとってよくわかるように創話されているから、聞く耳と伝える心を獲得するに至っていて、無文字のままに広汎に流布してヤマトコトバの原典になるまでになっている。無文字社会の人にとっての理解は、文字社会で記号操作に慣れ親しんだ人にとっての理解とは位相が異なる。すべてをなぞなぞのなかに入れ込み、塗り込めていく知恵ある工夫が随所にみられ、枚挙に暇がないほどである。その点に気づけば、現代とは別筋の豊かな文明が築かれていたことが知れ、大いなる畏敬の念を抱かずにはいられない。壮大な譬え話の例は仏教経典に見られ、説話化するに当たっては一つの参考とされたかもしれないものの、すべてをヤマトコトバで言い表す点で完全にオリジナルな文化である。

(引用・参考文献)

荒井2006. 荒井秀規「竈神と墨書土器」国士舘大学考古学会編『古代の信仰と社会』六一書房、2006年。

飯島2007. 飯島吉晴『竈神と厠神─異界と此の世の境─』講談社(講談社学術文庫)、2007年。

石川2002. 石川三佐男『楚辞新研究』汲古書院、2002年。

岩波古語辞典 大野晋・佐竹昭広・前田金五郎編『岩波古語辞典 補訂版』岩波書店、1990年。

大藤1968. 大藤ゆき『児やらい』岩崎美術社、1968年。

狩野2004. 狩野敏次『かまど』法政大学出版局、2004年。

工藤2013. 工藤隆『古代研究の新地平─始原からのアプローチ─』三弥生書店、2013年。

窪1996. 窪徳忠『道教の神々』講談社(講談社学術文庫)、1996年。

車崎2005. 車崎正彦「古墳時代の支配と服属」岡内三眞・菊池徹夫編『社会考古学の試み』同成社、2005年。

神野志1986. 神野志隆光『古事記の世界観』吉川弘文館、昭和61年。

合田2013. 合田幸美「火処」一瀬和夫・福永伸哉・北條芳隆編『古墳時代の考古学6 人々の暮らしと社会』同成社、2013年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

小林1976. 小林行雄『古墳文化論考』平凡社、昭和51年。

西郷2005. 西郷信綱『古事記注釈 第一巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2005年。

佐藤1982. 佐藤正英「黄泉国の在りか─『古事記』の神話をめぐって─」『現代思想』第10巻第12号、青土社、1982年9月。

思想大系本古事記 青木和夫・石母田正・小林芳規・佐伯有清校注『日本思想大系1 古事記』岩波書店、1982年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

白石2011. 白石太一郎『古墳と古墳時代の文化』塙書房、2011年。

白川1995. 白川静『字訓 改訂版』平凡社、1995年。

白川1996. 白川静『字通』平凡社、1996年。

新校古事記 沖森卓也・佐藤信・矢嶋泉編『新校古事記』おうふう、2015年。

新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『古事記 新編日本古典文学全集1』小学館、1997年。

新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『日本書紀➀ 新編日本古典文学全集2』新潮社、1994年。

大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(一)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

武井1978. 武井正弘「秋葉山の信仰」鈴木昭英編『山岳宗教史研究叢書9 富士・御嶽と中部霊山』名著出版、昭和53年。

谷口2018. 谷口雅博『古事記の謎をひもとく』弘文堂、2018年。

外山1989. 外山政子「群馬県地域の土師器甑について」群馬県埋蔵文化財調査事業団編『研究紀要6』同発行、1989年3月。

中野2010. 中野咲「古墳時代における火処について」立命館大学考古学論集刊行会編『立命館大学考古学論集Ⅴ』同発行、2010年。

中村2000. 中村啓信『古事記の本性』おうふう、平成12年。

日葡辞書 土田忠生・森田武・長南実編訳『邦訳日葡辞書』岩波書店、1980年。

野本1998. 野本寛一「火と水の信仰」田村貞雄監修『秋葉信仰』雄山閣、平成10年。

土生田1998. 土生田純之『黄泉国の成立』学生社、1998年。

平川2000. 平川南『墨書土器の研究』吉川弘文館、2000年。

増尾2008. 増尾伸一郎「道教・神仙思想と仏教」古橋信孝編『万葉集を読む』吉川弘文館、2008年。

横浜市歴史博物館2012. 横浜市歴史博物館編『企画展 火の神生命の神─古代のカマド信仰を探る─』横浜市ふるさと歴史財団発行、2012年。

若尾2012. 若尾五雄「鬼伝説の研究─金工史の視点から─」谷川健一・大和岩雄編『民衆史の遺産 第二巻 鬼』大和書房、2012年。(大和書房、1981年。)

加藤良平 2025.10.21改稿初出