高橋虫麻呂には富士山を詠んだ歌がある。

不尽山を詠む歌一首〈并せて短歌〉〔詠不盡山歌一首〈并短歌〉〕

なまよみの 甲斐の国 うち寄する 駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ 出で立てる 不尽の高嶺は 天雲も い行きはばかり 飛ぶ鳥も 飛びも上らず 燃ゆる火を 雪もち消ち 降る雪を 火もち消ちつつ 言ひも得ず 名づけも知らず 霊しくも 座す神かも 石花の海と 名づけてあるも その山の つつめる海そ 不尽河と 人の渡るも その山の 水の激ちそ 日の本の 大和の国の 鎮とも 座す神かも 宝とも 成れる山かも 駿河なる 不尽の高嶺は 見れど飽かぬかも〔奈麻余美乃甲斐乃國打縁流駿河能國与己知其智乃國之三中従出立有不盡能高嶺者天雲毛伊去波伐加利飛鳥母翔毛不上燎火乎雪以滅落雪乎火用消通都言不得名不知霊母座神香聞石花海跡名付而有毛彼山之堤有海曽不盡河跡人乃渡毛其山之水乃當焉日本之山跡國乃鎮十方座祇可聞寳十方成有山可聞駿河有不盡能高峯者雖見不飽香聞〕(万319)

反歌〔反謌〕

不尽の嶺に 降り置く雪は 六月の 十五日に消ゆれば その夜降りけり〔不盡嶺尓零置雪者六月十五日消者其夜布里家利〕(万320)

布士の嶺を 高み恐み 天雲も い行きはばかり たなびくものを〔布士能嶺乎高見恐見天雲毛伊去羽斤田菜引物緒〕(万321)

右の一首は、高橋連虫麻呂の歌の中に出づ。類を以ちて此に載す。〔右一首高橋連蟲麿之歌中出焉以類載此〕

山部赤人の不尽山の歌では、フジという言葉をフ(斑、縞)+ジ(~のような)の意と解して、その横縞に冠雪した様子を示しているとおもしろがって歌にしていた(注1)。

高橋虫麻呂の歌でもその意を引き継いで始めている。ヨコシマであり続けなければならない。

反歌二首では素直に受け取れる。

夏六月、ミナツキはミナ(蜷)のようであるはずで、黒い姿の巻貝が尖がり頭をしているように頭から白いものが取れなければならない。だから、ミナツキの最高潮であるモチ(望)の日にはその日の昼間だけそうなると言っている。とはいえ標高が高いから、夜の訪れとともにまた雪が降って再び横縞柄に戻るとしておどけている。ヨコシマという語には二義あり、横に縞になっていることと正常でないこと、漢字では「邪」と書かれることとをいう。フジという山は、その両義を兼ね備えていると詠んでいるのである。

そのように雪が絶えず降るのも、雨雲が、フジの嶺のあまりにも高いことを恐れ多いと思い、そこから去り行くことを憚って、たなびいているからなのだなあ、と変な辻褄合わせをしている。

長歌では、赤人が駿河にある富士山のことを詠んでいたのとは異なり、虫麻呂は甲斐と駿河の間にあって、あちこちの国の真ん中にあるものとして富士山を詠もうとしている。赤人は誰もが覚えている神話的逸話から説き起こしていた。一方、虫麻呂は地誌的要素を主に独自の解釈から解き明かそうとしている。この両者の違いを際立たせて捉えるか、共通点をこそ見るべきか議論されてきた。しかるに事の本質は、歌がジョークとして楽しめるよう模索された点にある。

富士山の特徴として、とても高くて雪が絶えず降って横縞模様になっていることに加え、噴火している実態についても触れる歌となっている。その際、ヨコシマなのだから、そのありさまは邪なもの、あまのじゃくなものであるというのである。最初に鳥を素材にしている。「飛ぶ鳥も 飛びも上らず」という。鳥は高すぎて頂上まで行けないのは当然であるが、その時、「飛ぶ鳥」を主語に据えている。「飛ぶ鳥」は「飛ぶ」能力があってそれが運命であるはずなのに、飛んでいるのにのぼっていかないことになっている。飛んでいたらふつうはのぼっていくはずが、フジの高嶺の邪な渦に巻き込まれ、あまのじゃくなことに陥っている。

噴火していることについても、「燃ゆる火を 雪もち消ち」でありつつ、「降る雪を 火もち消ちつつ」であるという。どっちつかずのあまのじゃく状態に陥っているのは、邪な性格の影響から逃れられ得ないからである。

そうなると、そこに神が座したとしても、どう言葉で表現し、どう名づけて定めたらいいかわからない。これはとても不思議なことである(注2)。「霊しくも 座す神かも」について、言葉の表面上から、不思議な神が鎮座していると受け取ることは文脈を無視した見方である。山に座す神は、例えば三輪山には大物主神が、葛城山には一言主神が座すと言い当てることができたが、富士山の場合、名づけようがないことになっている。むろん、名がないのは、ヤマトの人にとって遠いところの馴染みの薄い山のこととて、神話を創作していなかったからに他ならないのだが、それをとぼけて歌に歌い込んでいるわけである。

「霊し」は、人知を超えていて不思議であるという意味である。その「霊し」さは、周辺の地名からも明らかであると主張している。すなわち、富士山を包むように取り囲んでいる富士五湖が、当時は一部つながっていて「石花の海と 名づけてある」(注3)のだったが、「石花」とはカメノテのことである。和名抄に、「尨蹄子 崔禹食経に云はく、尨蹄子〈勢〉は貌、犬の蹄に似て石に付き生える者なりといふ。兼名苑注に云はく、石花〈或に華に作る〉は二三月して皆、紫の花を舒ばし石に付きて生ゆ、故に以て名くといふ。」とある。海岸に棲息する節足動物、甲殻類に属する。潮が満ちると亀が手を出すように肢を出す。亀は祥瑞として神亀と見られることがあった。霊しさの現れであると虫麻呂は戯言をほざいている。

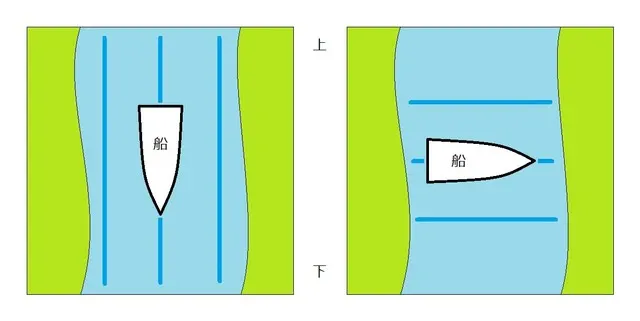

「不尽河と 人の渡る」というのも、富士山が横縞であるなら、そこから流れ出る「不尽河」も river 本来の流れ、縦に流れる「川」の形状をとらず、「三」のように波打つこととなっていて、だから人は渡れるのだとし、流れていることよりも逆巻いて波立つこと、「激ち」して現れていると変な解釈を披露している。

つづく「日の本の 大和の国の 鎮とも 座す神かも 宝とも 成れる山かも」の「日の本の」はヤマトに掛かる枕詞である。日本書紀や万葉集ではヤマトを漢字で「日本」とも書いたから、そこから枕詞として「日の本の」という言葉が考案されたと思われる。ただし、枕詞としての使用例は、万葉集中この一例である。

この枕詞のあり方は、この歌の理解で誤解されている「鎮」の意味と深く関わる(注4)。

「日」(sun)は東から昇り西に沈む。「日」(sun)は天空を動いて回る。となると、ヤマト(日本)の国は動揺の激しい国になってしまう。でも、富士山にはいつも雲がかかって「日」(sun)は見えない。都から観測して昇るはずの東方の国で、すでに西方の国の沈むべきところとなっている。すでに沈んでいるということは、四段活用の動詞のシヅム(沈)の已然形、シヅメ(沈・鎮、メは乙類)ということになり、それは下二段活用の動詞シヅマル(鎮)の他動詞形シヅム(鎮)の連用形シヅメ(メは乙類)と同音である。というわけで、富士山は「鎮とも 座す神かも」しれないのである。かもしれない、と言っているのは、そうではないのが当然だからである。ジョークを言っている。わざとらしく、大層なことをあえて言い、聞く人をおもしろがらせている。宴席の場と推測されるところで歌を歌った理由はそこにある。本気で富士山が日本国の鎮めの神であるという主張を展開しているとしたら、酔いは醒め、場は白けてしまうだろうし、お上が推奨していない信仰を布教していたら取り締まられたことだろう。

鎮める行為として古くから伝わり、人々に周知の伝承としては、神功皇后が新羅を征伐するに当たって鎮懐石をお腹に当て、宿っていた御子が産まれないようにしていたことが思い浮かぶ。歌は自然と連想へと誘っている。新羅を「宝有る国」と思って出陣し、財宝を持ち帰って来ていた。富士山はすごく高い山だから、石がたくさん積まれてできたものと見立てられる。シ(石のイ音脱落)+ツメ(積、メは乙類)だから「鎮」としての神かもと歌い、鎮懐石に相当するから「宝とも 成れる山かも」知れないというのである。よって、駿河にある富士の高嶺は、見るにつけ飽きることがないと言っている。眺め望んでいろいろな駄洒落が思い浮かぶところである、と虫麻呂はちゃらけた感慨を述べている。風光明媚ないいところである、霊験あらたかな崇高なところである、などと説いているわけではない。

だらだらだらだら言葉遊びをくり返している。鎮護国家の神として富士山を崇めたという事実はまったく見られない。もし言葉遊び以上の事柄が声明として発表されているのなら、左注で「以レ類載レ此」などと、万葉集の編者がついでのこととして扱うことはないだろう。これまでの解釈は誤りであった。赤人の、頓智、なぞなぞ、ジョーク、駄洒落からなる富士山の歌に、虫麻呂も続いたのだった。

(注)

(注1)拙稿「山部赤人の不尽山の歌」、また、YouTube「大人の万葉集講座 第14回「田子の浦ゆ うち出でて見れば 真白にそ 富士の高嶺に 雪は降りける」」参照。「……じもの」の形で「……のようなもの」、「……そのもの」を表す「じ」である。

(注2)土佐2022.は、「「言ひも得ず 名付けも知らず」とは、……[言葉という境界線によって整理区分し、人間にとって了解可能な]「認識世界」の範疇に収まる山ではないという、人間世界に対する不尽の超越性を表していると考えられる。」(45頁)としている。分節化し了解可能にする営みとして言葉は用いられるのであり、「言ひも得ず 名付けも知らず」とは大仰なことを言って楽しんでいるだけである。

(注3)「名づけてある」と断っている。虫麻呂も縁があったわけではなく、都の人も当然知らないからである。その地(湖)がセと呼ばれているという実情に即して、駄洒落を駆使して論理展開している。

(注4)「鎮」については大袈裟な解釈が罷り通っている。契沖・万葉代匠記・精撰本に、「山跡ノ国ノ鎮トハ、唐ニモ五岳アリテ、五方ヲ鎮ルヤウニ、富士モ鎮国ノ霊山ナリト云ナリ。東都賦云。……」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/979062/1/343)といい、小島1964.は、「鎮は少くとも漢籍特に芸文類聚などの「山」に関する詩文の語句に基づく表現と云へる。」(924頁)といい、廣岡2020.は、「当時まだ新しい「日本之山跡国」といふ概念に、遥か離れて位置する「不盡山」を「鎮」として置いた雄大な構想を高く評価したい。」(536頁、以上、旧字体は改めた)といい、土佐2022.は、「当時、都の人においては、フジは未開の東国にある、火を噴く野蛮な山だとイメージされていたに違いない。虫麻呂は、そのような原始的で野蛮な辺境のフジを、人間の世界そのものをも生み出す、根源的な力を有する不尽の山に創り変え、日本という国家の「鎮」として神格化したのである。」(47頁)とまとめている。しかし、そのような事情は史書や律令、延喜式に特記されていない。延喜式・神名帳に「駿河国廿二座」として、「富士郡三座〈大一座、小二座〉」のなかに「浅間神社〈名神大〉、富知神社」とあるだけ、偽書とも指摘される日本惣国風土記の駿河国風土記に、「富士神社 大山祇之命也。深待彦天皇二年丁卯六月之旬、始祭之。馬養部・祝部掌祭之為一宮。」、「浅宇麻神社 所祭木花開耶姫也。活目入彦五十狭智天皇三年甲午八月登之。」と記されるばかりである。本気で鎮護神として富士山を思う人など上代にはいなかった。

(引用・参考文献)

小島1964. 小島憲之『上代日本文学と中国文学─出典論を中心とする比較文学的考察─ 中』塙書房、昭和39年。

鈴木2020. 鈴木武晴「高橋虫麻呂の「富士の山を詠む歌」─表現・構成と旅程─」『都留文科大学大学院紀要』第24集、2020年3月。都留文科大学学術機関リポジトリ https://doi.org/10.34356/00000654

高松1991. 高松寿夫「<不尽山> の発見─赤人・虫麻呂歌をめぐって─」『国文学研究』第103号、早稲田大学国文学会、1991年3月。早稲田大学リポジトリ http://hdl.handle.net/2065/43396(『上代和歌史の研究』新典社、2007年。)

土佐2022. 土佐朋子「高橋虫麻呂の「不尽山」と「筑波山」─幻視される東国の二つの山─」『文学部論集』第106号、佛教大学文学部、2022年3月。佛教大学論文目録リポジトリ https://doi.org/10.50927/BO01060R035

錦織2008. 錦織浩文「高橋虫麻呂の「不尽山を詠む歌」─山部赤人歌への意識─」『岡大国文論稿』第36号、2008年3月。岡山大学学術成果リポジトリ http://doi.org/10.18926/okadaironkou/60068

廣岡2020. 廣岡義隆『萬葉形成通論』和泉書院、2020年。

加藤良平 2025.7.16初出