万葉集の富士山の歌

万葉集には富士山を詠んだ歌がいくつか残されている。山部赤人の歌、高橋虫麻呂の作と思われる歌、そして、その他の歌に分けられる。

山部宿禰赤人の富士の山を望む歌一首〈并せて短歌〉〔山部宿祢赤人望不盡山謌一首〈并短謌〉〕

天地の 分れし時ゆ 神さびて 高く貴き 駿河なる 富士の高嶺を 天の原 振り放け見れば 渡る日の 影も隠らひ 照る月の 光も見えず 白雲も い行きはばかり 時じくそ 雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ 富士の高嶺は〔天地之分時従神左備手高貴寸駿河有布士能高嶺乎天原振放見者度日之陰毛隠比照月乃光毛不見白雲母伊去波伐加利時自久曽雪者落家留語告言継将徃不盡能高嶺者〕(万317)

反歌〔反謌〕

田子の浦ゆ うち出でて見れば 真白にそ 富士の高嶺に 雪は降りける〔田兒之浦従打出而見者真白衣不盡能高嶺尓雪波零家留〕(万318)

この歌群については、フジという言葉をフ(斑、縞)+ジ(~のような)の意と地口的に解して、横縞模様に冠雪しているのは言葉どおりだとおもしろがって歌にしたものである(注1)。

その他の歌は巻第十一の「寄物陳思」、巻第十四の「駿河国相聞往来歌」で、皆、作者は未詳である。富士火山が活動していることや、人の入らない高い山とその麓の広漠な光景を詠みこんで歌にしている。

吾妹子に 逢ふ縁をなみ 駿河なる 富士の高嶺の 燃えつつかあらむ〔吾妹子尓相縁乎無駿河有不藎乃高嶺之焼管香将有〕(万2695)

妹が名も 吾が名も立たば 惜しみこそ 富士の高嶺の 燃えつつ渡れ〔妹之名毛吾名毛立者惜社布仕能高嶺之燎乍渡〕

或る歌に曰はく、君が名も 吾が名も立たば 惜しみこそ 富士の高嶺の 燃えつつも居れ〔或歌曰君名毛妾名毛立者惜己曽不盡乃高山之燎乍毛居〕(万2697)

天の原 富士の柴山 木の暗の 時移りなば 逢はずかもあらむ〔安麻乃波良不自能之婆夜麻己能久礼能等伎由都利奈波阿波受可母安良牟〕(万3355)

富士の嶺の いや遠長き 山路をも 妹がりとへば 日に及はず来ぬ〔不盡能祢乃伊夜等保奈我伎夜麻治乎毛伊母我理登倍婆氣尓余婆受吉奴〕(万3356)

霞居る 富士の山びに 我が来なば 何方向きてか 妹が嘆かむ〔可須美為流布時能夜麻備尓和我伎奈婆伊豆知武吉弖加伊毛我奈氣可牟〕(万3357)

さ寝らくは 玉の緒ばかり 恋ふらくは 富士の高嶺の 鳴沢の如〔佐奴良久波多麻乃緒婆可里古布良久波布自能多可祢乃奈流佐波能其登〕

或る本の歌に曰はく、ま愛しみ 寝らくはしけらく さ鳴らくは 伊豆の高嶺の 鳴沢なすよ〔或本歌曰麻可奈思美奴良久波思家良久佐奈良久波伊豆能多可祢能奈流佐波奈須与〕

一本の歌に曰はく、逢へらくは 玉の緒しけや 恋ふらくは 富士の高嶺に 降る雪なすも〔一本歌曰阿敝良久波多麻能乎思家也古布良久波布自乃多可祢尓布流由伎奈須毛〕(万3358)

ここでとり上げるのは高橋虫麻呂の作とされる次の歌群である。

富士の山を詠める歌一首〈并せて短歌〉〔詠不盡山歌一首〈并短謌〉〕

なまよみの 甲斐の国 うち寄する 駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ 出で立てる 富士の高嶺は 天雲も い行きはばかり 飛ぶ鳥も 飛びも上らず 燃ゆる火を 雪もち消ち 降る雪を 火もち消ちつつ 言ひも得ず 名づけも知らず 霊しくも 座す神かも 石花の海と 名づけてあるも その山の 堤める海そ 富士川と 人の渡るも その山の 水の激ちそ 日の本の 大和の国の 鎮とも 座す神かも 宝とも 成れる山かも 駿河なる 富士の高嶺は 見れど飽かぬかも〔奈麻余美乃甲斐乃國打縁流駿河能國与己知其智乃國之三中従出立有不盡能高嶺者天雲毛伊去波伐加利飛鳥母翔毛不上燎火乎雪以滅落雪乎火用消通都言不得名不知霊母座神香聞石花海跡名付而有毛彼山之堤有海曽不盡河跡人乃渡毛其山之水乃當焉日本之山跡國乃鎮十方座祇可聞寶十方成有山可聞駿河有不盡能高峯者雖見不飽香聞〕(万319)

反歌〔反謌〕

富士の嶺に 降り置く雪は 六月の 十五日に消ゆれば その夜降りけり〔不盡嶺尓零置雪者六月十五日消者其夜布里家利〕(万320)

富士の嶺を 高み恐み 天雲も い行きはばかり たなびくものを〔布士能嶺乎高見恐見天雲毛伊去羽斤田菜引物緒〕(万321)

右の一首は、高橋連虫麻呂の歌の中に出づ。類を以ちて此に載す。〔右一首高橋連蟲麿之歌中出焉以類載此〕

長歌で歌われた降雪と天雲について反歌で再度作られている。

長歌において、「言ひも得ず 名づけも知らず 霊しくも 座す神かも」と総括したところがこの歌群の決め手で、虫麻呂の富士評価の要である。

その点に関して、これまで解釈は大同小異、特に異論は出ていない。

中西1985.は、天上の、霊山の頂上における水と火の相克は「霊しき神」の様を呈していて、この神は明界と幽界との間に生い立っていると歌うとする。その背景には、山を捉えるに当たり、古来からの「神なび」、「三諸」という神のよりつく山として親しみをもって受け止めていたことから転変し、中国由来の霊山信仰の対象へと山観が移ろったことがあるとする。

近年の注釈書でも、「富士山の霊威は人知を遥かに超えるので、「名づけ」もできない。」(多田2009.271頁)と説明している。

専論では、城﨑2009.は、ヤマトという地域を神々が加護するという発想があるとして天皇の統治を詠うものとする。大久保2018.は、言語表現すら不可能な人間界の外の存在、人間の想像を絶した超自然現象を指しており、人知の到底及びえないものだから「霊しくもいます神」と表して富士は神格化されているとする。鈴木2021.は、赤人歌の「神さびて」を意識して虫麻呂は富士山そのものを神として崇めているとする。土佐2022.は、人間の認識世界の範疇に収まらない不尽(富士)の超越性を表すとする。

高橋虫麻呂の富士山の歌の本質

しかし、そういうことではない。

中西氏の言うように山に対する観念が転換していたとすると、七夕伝説のような断片逸話的な移入のようには済まない。自然に対する観念をことごとく改変させていたということになる。その形跡が面的な広がりをもって把握されているかといえばそうではない。しかも、それは大転換なのだから、歌という口頭語だけで直ちに伝え得るものとは思われない。中国からもたらされた舶来の思想は文字に負っている。歌で表現されたとなると、歌そのものが文字に負う後代の姿へとすでに上代の時点で移っていることになりかねない。性質の異なる新旧両者の歌を連続的な編纂のうちに留めたとは考えられない。文芸のツールとして懐風藻に知られる漢詩が試みられており、新しい思想は混乱を避けるためにもそれにふさわしい新ツールで発表されたことだろう。

すなわち、富士山を霊山、霊威ある山として歌ったものと解するのは誤りなのである。

「言ひも得ず 名づけも知らず」は慣用的な言い回しで、空前絶後の虚無感、ニヒリズムを表している(注2)。「天雲」は上空の高いところにあるから障害物など想定されていなかったが進行を妨げられている。「飛ぶ鳥」という名義なのに飛ばなかったり、「燃ゆる火」なのに消えてしまうかと思えば「降る雪」なのに降り積もることがないなど、語義が矛盾する状態が生じている。そのことを「言ひも得ず 名づけも知らず」と指摘している。言葉は字義どおりに事柄を表さなければならないところ、逐語性を欠いてしまっている。言葉を発したらすぐさま揚げ足を取られる誤謬を含んでおり、口にした言葉は直ちに過ちを犯しているということである。その、物言えば唇寒しに値する点に関して、「言ひも得ず 名づけも知らず」と形容して述べている。言葉と事柄とは相即のものと信じてきていたところが覆されてしまうというのである。事柄を忠実に再現するために言葉を作り、使っていたはずに、そうならない奇妙な事態が起きている。それを「霊しくも 座す神かも」、不思議なことにいらっしゃる神なのかなあ、と言っている。言葉自体、ヤマトコトバが神業を成している。実体としての神をいうのでも、アマテラスのような人称的な神でもない。言い表す言葉を指して、あるいは言葉を使う際に背後で力を及ぼしているものに対して「神」と呼んでいるのである。

万葉集には「くすし」の語がいくつか見られる(注3)。わかりやすい用例をあげる。

聞くが如 まこと貴く 奇しくも〔奇母〕 神さび居るか これの水島(万245)

耳に聞いているように誠にもって貴く、不思議であるが、神のように古びてあるのがこの水島だなあ、と言っている。何が「貴く 奇しく」あるかといえば、「水島」という言葉である。ミヅシマは地名だからもとからそう名づけられていた。その言葉だけでいえば、水が島になることなどない。環礁を言い表しているのでもなく、ただ名前としてそうなっていて、実際、海の中にミヅシマはある。「貴く 奇しく」も古来からあるのだろうかなあと、どうでもいいように思われることに感じ入っている。矛盾を含んだ言葉のおもしろさを歌にしている。

…… 我が国は 常世にならむ 図負へる 神しき亀も〔神龜毛〕 新代と 泉の川に …… (万50)

我が国が永遠になるであろうため、文字を笏のように墨書して、噛んでしまうことを事前に最悪の事態として想定しているかのように有り難く尊く、「噛め」という音の亀のように水面に浮き沈みしているのも、律令を携えた新時代の文字文化のはじまりとして墨で文字を書けば永遠に表面に残り出でる、その「出づ」という音と同じ泉の川に……、というのが大意である。亀の背に文字が浮かび上がっていると即物的に詠じているのではなく、藤原の役民が従事している材木運搬の様子を譬えて歌にしている。新代とは文字の時代への突入を言い表しており、材木の上に文字を記していることについて「くすし」と言って不思議がっているのである(注4)。

「霊しくも 座す神かも」とは、事柄=言葉となるのが摂理であるはずなのに、そうでなくても言葉世界が厳然としてある状態を是とする神がいて、ヤマトコトバは成り立っていると言えるのだとしている。そのために、「霊しくも」と不確定なことを示す助詞モを使って提題し、「います神かも」と疑問の意を含む詠嘆によって閉じている。カモは、~なのかなあ、の意である(注5)。ここで言っている「神」について、富士山を御神体とする象徴と捉えるのは誤りである。富士山が神なび山と認められたことはなく、山を御神体であるかのように扱うこと、いわゆる富士山信仰も、時代が下って中世になるまで見られない(注6)。物事の把握の仕方からして発想自体なかった。

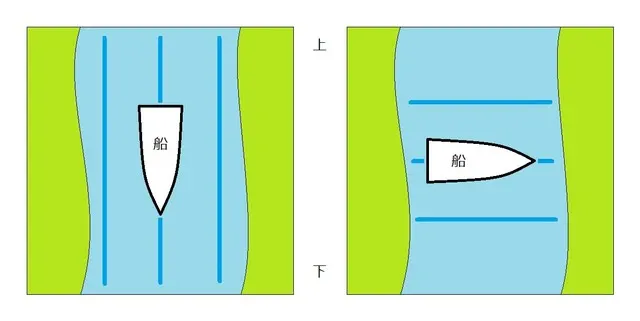

虫麻呂が富士山の特徴として見ているのは、山部赤人の歌(万317・318)で提題された、フ(斑、縞)+ジ(~のような)の意、横縞に冠雪した様子を示すヨコシマ性である。すなわち、漢字では「邪」と書かれる意を含んだものである。Pであると言いつつ¬Pである状態、背反矛盾をその身に宿すことを旨としている。「飛ぶ鳥」と言っておきながら飛び上ることはできないとする。「燃ゆる火」と言っておきながら雪で消えるとする。「降る雪」と言っておきながら火によって消えるとする。どちらなのかと言われれば、どちらでもなくどちらでもあるようなヨコシマ性を持っていて、だからその柄は横縞(注7)なのである。フジと言っていて名づけられてもいるのに、その言葉は断言できない意を内包しているから「言ひも得ず 名づけも知らず 霊しくも 座す神かも」と表現している。

「富士」と名を持っているのに「名づけも知らず」とするのはその所為である。すぐ後に、「石花の海と 名づけてあるも」と見え、「名づけ」られている地名が取りあげられている。セの海が矛盾背反に値するのは、セが背を意味するからである。セノウミとパッと聞いて、人は海が背中側にあると思う。ところが、その地勢は富士山が懐に抱きかかえるように包み込んだものである。奇妙なことだが当地ではそういうことになっている。これもフジという山のなせる業なのだろうというわけである。

続く「不尽河と 人の渡る」というのも、富士山が横縞であるなら、そこから流れ出る「不尽河」も river 本来の流れ、縦に流れる「川」の形状をとらず、「三」のように波打つこととなっていて、だから人は渡れるのだとし、流れていることよりも逆巻いて波立つこと、「激ち」して現れているとする解釈を披露している。

「日の本の 大和の国の 鎮とも 座す神かも 宝とも 成れる山かも」と畳みかけているのも修辞術の一つである(注8)。多くの人々から、本当に大和の国の鎮として座す神や宝となっている山と認められたり、この歌を契機としてそうなったとするならば、当然ながら類歌が残されているはずであるが、虫麻呂のこの歌のこの表現一箇所に止まっている。そして、虫麻呂も、「とも」「かも」「とも」「かも」と、歯切れの悪い言い方に終始している。

「日の本の」はヤマトに掛かる枕詞である。日本書紀や万葉集ではヤマトを漢字で「日本」とも書いたから、そこから枕詞として「日の本の」という言葉が考案されたと思われる。ただし、枕詞としての使用例は万葉集中にこの一例である。この枕詞のあり方は、この歌の理解で誤解されている「鎮」の意味と深く関わる。

「日」(sun)は東から昇り西に沈む。「日」(sun)は天空を動いて回る。となると、ヤマト(日本)の国は動揺の激しい国になってしまう。でも、富士山にはいつも雲がかかって「日」(sun)は見えない。都から観測して昇るはずの東方の国で、すでに西方の国の沈むべきところとなっている。すでに沈んでいるということは、四段活用の動詞のシヅム(沈)の已然形、シヅメ(メは乙類)ということになり、それは下二段活用の動詞シヅマル(鎮)の他動詞形シヅム(鎮)の連用形シヅメ(メは乙類)と同音である。というわけで、富士山は「鎮とも 座す神かも」しれないのである。かもしれない、と言っているのは、そうではないのが当然だからである。ジョークを言っている。わざとらしく大層なことをあえて言い、聞く人をおもしろがらせている。宴席の場と推測されるところで歌を歌っている。本気で富士山が日本国の鎮めの神であるという主張を展開しているとしたら、酔いは醒め、場は白けてしまうだろうし、お上が推奨していない信仰を布教していたら取り締まられていたことだろう。

鎮める行為として古くから伝わり、人々に周知の伝承としては、神功皇后が新羅を征伐するに当たって鎮懐石をお腹に当て、宿っていた御子が産まれないようにしていたことが思い浮かぶ。歌は自然と連想へと誘っている。新羅を「宝有る国」と思って出陣し、財宝を持ち帰って来ていた。富士山はすごく高い山だから、石がたくさん積まれてできていると見ることができる。シ(石のイ音脱落)+ツメ(積、メは乙類)だから「鎮」としての神かもと歌い、財宝のある国、新羅への親征にまつわる鎮懐石に当たるから「宝とも 成れる山かも」しれないというのである。駿河(注9)にある富士の高嶺が見るにつけ飽きることがないと言えるのはその由縁に依っている。眺め望んでは古くからの伝承がいろいろと思い起こされ、その末にいろいろな駄洒落が思い浮かんで楽しいと、虫麻呂はちゃらけた感慨を述べている。風光明媚ないいところである、霊験あらたかな崇高なところであると説いているわけではない。歌は説教ではない。

だらだらだらだら言葉遊びをくり返している。鎮護国家の神として富士山を崇めたという事実はまったく見られない。もし言葉遊び以上の事柄が声明として発表されているのなら、左注で「以レ類載レ此」と万葉集の編者がついでのこととして扱うことはないだろう。これまでの解釈は誤りであった。赤人の富士山の歌がそうであるように、虫麻呂も頓智、なぞなぞ、ジョーク、駄洒落をもって一首を成しているのである。

反歌二首について

反歌〔反歌〕

富士の嶺に 降り置く雪は 六月の 十五日に消ゆれば その夜降りけり(万320)

富士の嶺を 高み恐み 天雲も い行きはばかり たなびくものを(万321)

夏六月、ミナツキはミナ(蜷)のようであるはずで、全体が黒い姿の巻貝が尖がり頭をしているように富士山も頭頂から白いものが取れなければならない。だから、ミナツキの最高潮である十五日(望)の日にはその日の昼間だけそうなると言っている。とはいえ標高が高いから、夜の訪れとともにまた雪が降ってくると言っている。それはその山の名がフジだからである。山部赤人の歌(万317・318)では、フ(斑、縞)+ジ(~のような)の意として横縞に冠雪した様子を示したものと認めて歌にしていた(注1)。後を襲う形で虫麻呂も倣い、再び横縞柄に戻るとしておどけている。長歌において「天雲も い行きはばかり」、「飛ぶ鳥も 飛びも上らず」、「燃ゆる火を 雪もち消ち」、「降る雪を 火もち消ち」と相反する事情を重ね述べてきたのも、そのヨコシマ性を言い表したものであった。ヨコシマには二義あり、横に縞になっていること、ならびに正常でないこと、漢字では「邪」と書かれることをいう。フジという山は、その両義を兼ね備えているものだと戯れ詠んでいる。

第二反歌では、第一反歌で雪が再び降る事情について、山が高いから天雲はたなびき続けるゆえのことだと追って描写している。長歌から相反する事情を展開してきたが、辻褄合わせをして伏線を回収した形で終わっている。「たなびく」様子は必ず横にたなびく。「ものを」は、確かに~なのだから、と理由を述べている。ヨコシマを強調して確認しているわけである。

(注)

(注1)拙稿「山部赤人の不尽山の歌」参照。「……じもの」の形で「……のようなもの」、「……そのもの」を表す「じ」である。

(注2)他の例を挙げる。

…… 入日なす 隠りにしかば そこ思ふに 胸こそ痛き 言ひも得ず 名づけも知らず〔名付毛不知〕 跡もなき 世間にあれば 為むすべも無し(万466)

愛妻を亡くして言葉を失っている様子を表している。あったものが無くなるという世の無常さについて語っていて、口にする言葉が現実を反映することなく常とは裏腹な状態に陥ってしまっている。言葉が正しさを得られないこと、名が体を成さないこととなっているのである。すなわち、たとえ「名づけ」てみてもどうにも確定させることができないということで、「名」の問題以前の次元においてわからないと言っている。単にわからないというよりも、訳がわからないという言い方が似つかわしい。

(注3)古典基礎語辞典は、「後には人の行為などについて、平凡でない、あるいは程度が極端であるなど、なんらかの意味で人の理解を超えていると感じられるさま、信じがたいと思われるさまを表す。この場合はいずれも否定的な意味合いで用いられる。」と指摘しつつも、「クスは不思議で神秘・霊妙に思われることを畏敬する気持ちのさまをいう。」(433頁、この項、筒井ゆみ子)と解説している。「神」という語があると畏敬の念を持っていただろうと先入観が働くらしい。

(注4)拙稿「藤原宮の役民の作る歌─「図(ふみ)負へる 神(くす)しき亀」について─」参照。

(注5)「か」は疑問の助詞とされる。近藤2019.は、疑問とは判断承認の中止、質問とは疑問文を用いて相手に答を要求することと的確に指摘している。助詞の「か」は不確定表現を志向しており、「も」も不確実な提示や判断を表すから、「かも」は詠嘆と疑問の間にある語としても、…ダナア、ではなく、…ナノカナア、のように訳されるべき語である。

(注6)富士山が国の鎮護として座すと認められていたとするなら、少なくとも延喜式に記されて然るべきであるが、延喜式・神名帳には「駿河国廿二座」として「富士郡三座〈大一座、小二座〉」のなかに「浅間神社〈名神大〉、富知神社」とあるだけである。偽書とも指摘される日本惣国風土記の駿河国風土記に、「富士神社 大山祇之命也。深待彦天皇二年丁卯六月之旬、始祭之。馬養部・祝部掌祭之為一宮。」、「浅宇麻神社 所祭木花開耶姫也。活目入彦五十狭智天皇三年甲午八月登之。」と記されるばかりである。

(注7)織柄のシマ(縞)という語は近世になって島物の意から起こったとされているが、ヨコシマについて邪と横縞とをダブらせて洒落をいう風が上代に確からしく、この語については再考されるべきである。なお、織柄については間道などと呼んでいたという事実もある。

(注8)契沖・万葉代匠記・精撰本に、「山跡ノ国ノ鎮トハ、唐ニモ五岳アリテ、五方ヲ鎮ルヤウニ、富士モ鎮国ノ霊山ナリト云ナリ。東都賦云。……」(国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/979062/1/343)といい、小島1964.は、「鎮は少くとも漢籍特に芸文類聚などの「山」に関する詩文の語句に基づく表現と云へる。」(924頁)といい、廣岡2020.は、「当時まだ新しい「日本之山跡国」といふ概念に、遥か離れて位置する「不盡山」を「鎮」として置いた雄大な構想を高く評価したい。」(536頁、以上、旧字体は改めた)といい、土佐2022.は、「当時、都の人においては、フジは未開の東国にある、火を噴く野蛮な山だとイメージされていたに違いない。虫麻呂は、そのような原始的で野蛮な辺境のフジを、人間の世界そのものをも生み出す、根源的な力を有する不尽の山に創り変え、日本という国家の「鎮」として神格化したのである。」(47頁)とまとめている。すでに述べているように、そのような大袈裟な解釈は当てはまらない。

(注9)長歌冒頭で「甲斐」と「駿河」の中間に位置すると歌い出しておきながら、ここへきて「駿河なる富士」と歌い直している。その理由は、スルガという音がスル(摩、擂、擦)+ガ(処)の意に聞こえるからだろう。鎮懐石の比喩は、須恵器製の甑を言い当てたものである。拙稿「神功皇后のアユ釣りといわゆる鎮懐石について」参照。須恵器のざらざらな肌は、食材の擂り卸しにかなっている。「鎮とも 座す神かも 宝とも 成れる山かも」と神功皇后の逸話を披歴したのだから、それに沿う姿として富士山を描写することが求められたのである。

(引用・参考文献)

大久保2018. 大久保廣行『高橋虫麻呂の万葉世界─異郷と伝承の受容と創造─』笠間書院、2018年。

城﨑2009. 城﨑陽子「万葉歌にみるヤマト」『万葉古代学研究所年報』第七号、奈良県立万葉文化館、2009年3月。国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12904931

小島1964. 小島憲之『上代日本文学と中国文学─出典論を中心とする比較文学的考察─ 中』塙書房、昭和39年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

近藤2019. 近藤要司『古代語の疑問表現と感動表現の研究』和泉書院、2019年。

鈴木2021. 鈴木武晴「山部赤人の「富士の山を望る歌」と高橋虫麻呂の「富士の山を詠む歌」の影響関係」『都留文科大学大学院紀要』第25集、2021年3月。都留文科大学学術機関リポジトリ https://doi.org/10.34356/00000758

高松2007. 高松寿夫『上代和歌史の研究』新典社、2007年。(「〈不尽山〉の発見─赤人・虫麻呂歌をめぐって─」『国文学研究』第103号、早稲田大学国文学会、1991年3月。早稲田大学リポジトリ http://hdl.handle.net/2065/43396)

土佐2022. 土佐朋子「高橋虫麻呂の「不尽山」と「筑波山」─幻視される東国の二つの山─」『文学部論集』第106号、佛教大学文学部、2022年3月。佛教大学附属図書館 https://doi.org/10.50927/BO01060R035

多田2009. 多田一臣『万葉集全解1』筑摩書房、2009年。

中西1985. 中西進『旅に棲む─高橋虫麻呂論─』中央公論社、1985年。(中公文庫、1993年。『中西進著作集 27』四季社、平成22年。)

錦織2011. 錦織浩文『高橋虫麻呂研究』おうふう、2011年。(「高橋虫麻呂の「不尽山を詠む歌」―山部赤人歌への意識―」『岡大国文論稿』第36号、2008年3月。岡山大学学術成果リポジトリ http://doi.org/10.18926/okadaironkou/60068)

廣岡2020. 廣岡義隆『萬葉形成通論』和泉書院、2020年。

加藤良平 2025.11.15改稿初出