雄略紀に、ヤマト朝廷が吉備勢力に弾圧を加えているものと見られている一連の記事が載る。ここにあげる吉備弓削部虚空と吉備下道臣前津屋の登場する話は特徴的で、不思議な印象を与えている。何を伝えたくてそのような記述になっているのか、解読を待って長い年月を経てきた。

八月に、官者吉備弓削部虚空、取急に家に帰る。吉備下道臣前津屋〈或本に云はく、国造吉備臣山といふ。〉虚空を留め使ふ。月を経るまで京都に聴し上らせ肯へにす(注1)。天皇、身毛君大夫を遣して召さしむ。虚空、召されて来て言さく、「前津屋、小女を以ては天皇の人にし、大女を以ては己が人にし、競ひて相闘はしむ。幼女の勝つを見ては、即ち刀を抜きて殺す。復、小なる雄鶏を以て、呼びて天皇の鶏とし、毛を抜きて翼を剪り、大なる雄鶏を以て、呼びて己が鶏として、鈴・金の距を著けて、競ひて闘はしむ。禿なる鶏の勝つを見ては、亦刀を抜きて殺す」とまをす。天皇、是の語を聞しめして、物部の兵士三十人を遣して、前津屋并せて族七十人を誅殺さしむ。(雄略紀七年八月)

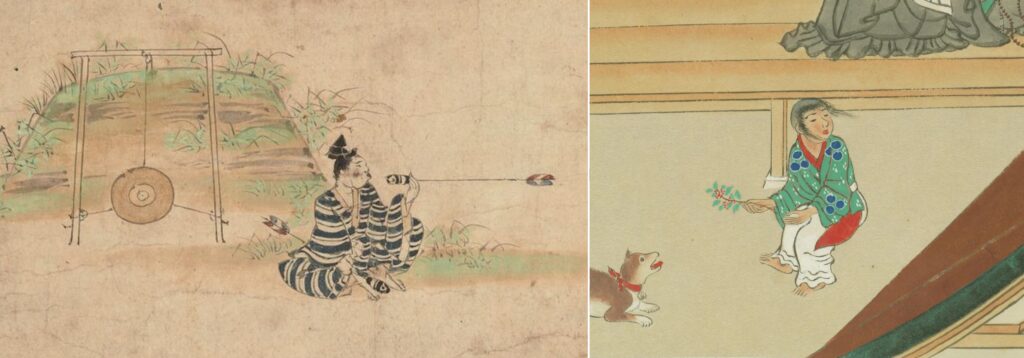

弓削部は弓矢を削り作る人の品部である。そこに所属する人がお里の吉備に帰ったところ、領主に留め置かれて使役し続けられた。天皇は不審に思って人を遣わして召還したところ、事情説明はとんでもないものであった。小女を天皇の人、大女を自分の人と決めてけしかけて相撲をさせ、小女のほうが勝ったら刀を抜いて殺してしまう。また、小さい雄鶏を天皇の鶏として毛を抜き、翼を剪り、大きい雄鶏を自分の鶏として鈴や蹴爪に金属を被せて蹴り闘わせ、小さい方が勝ったらまた殺しているというのである。それを聞いて天皇は、物部の兵士を派遣して一族郎党を誅殺したという話になっている。

この逸話についてはほとんど研究されておらず、話(咄・噺・譚)としてきちんと把握されていない(注2)。

どうして「小女」と「大女」とを競わせ闘わすことをしたり、「小女」が勝ったら殺したりするのか。どうして「小雄鶏」の「抜レ毛剪レ翼」したのと、「大雄鶏」に「著二鈴・金距一」けたのとを競わせて闘わせ、「禿鶏」が勝ったら殺しているのか。「抜レ刀而殺」したのは「小女」か「大女」か、また「小雄鶏」か「大雄鶏」か。そしてこの話はどういう種類の呪術でどのような作法で行われたものなのか。それが話(咄・噺・譚)の核心であり、明らかにしたい点である。雄略朝当時、あるいは下って日本書紀の編まれた天武(~持統・文武・元明・元正)朝に、話(咄・噺・譚)として十分に理解されたからそのように記されていると考えるのが研究の基本姿勢だろう。

雄略紀に、トネリは「舎人」(五年二月)、「川瀬舎人」(十一年五月)とある。その点をとらえ、中山1999.は、「「官者」を必ずしも舎人と読む必要はないのではなかろうか。……官者吉備弓削部虚空は、大和朝廷の中央政府に仕える官人と解釈するのが妥当である。」(166頁)とする。では、「官者」をトネリとは読まず、ツカサなどと読(呼)んだかといえば、定められることではない。大和朝廷の中央政府に使える官人と解釈して差し支えないが、国家公務員の場合、「取急」に、すなわち、ちょっと帰ってまたすぐ戻るつもりで、といった休暇形容で合致するのか検討が必要である。

養老令・假寧令に、「凡そ在京の諸司には、……五月、八月には田假給へ。分ちて両番為れ。各十五日。……」とある。虚空の場合も、稲刈りのために実家へ帰ったことを表していると考えられる。「取急」と断り書きされている。効率的な集約農業が行われていたことが窺える。訓としては、「取假」(雄略紀八年二月)ともある。新編全集本日本書紀では雄略七年八月条の当該部分、「急を取りて」と訓み、「急」は「休」の通用とする説を立てている(注3)。ただし、伝本にそのような古訓は見られない。アカラサマという訓の正しさは、神武前紀戊午年六月条、「海の中にして、卒に暴風に遇ひぬ。」箇所の日本書紀私記に「暴風 安加良之末加世」とある点にも求められる。はやて(疾風)のことをいう。虚空も、吉備国の実家に、はやてのように現れて稲刈りし、はやてのように去って行くつもりでいたのだろう。ところが、在地のお偉いさんに留め置かれてしまった。

そのように捉えてみると、「官人」という表記はなかなかに叡智があるとわかる。ヤマト朝廷側としては、正規雇用の公務員として労働規約に基づいて働かせ、決められたとおりに休暇を与えている。対して吉備下道臣前津屋は、吉備弓削部虚空という人間を使用人としての分際、低位のカーストであると認知している。誰に使われようが同じであるという発想から、自分のところへ留め置いてこき使っている。名称として、弓削司なる言い方は見られない。雑戸扱いである(注4)。だから、専門技術を持った熟練工であるのに、呼び名はトネリである。トネリというのだから奴隷扱いしてかまわないだろうと誤解してしまった。図書寮本に、「官者」の右に「舎人也」と傍書され、左に「トネリ」とあるのは、深い理解に基づいていると納得できる(注5)。つまり、弓削の仕事人をツカサとは呼ばないが、労働条件はツカサに準ずるということである。他にふさわしい呼び名がなかったからトネリと呼んでいた。だからこそ吉備下道臣前津屋は勘違いした。

假寧令には、「凡そ假請はむことは、……以外、及び畿外に出でむと欲はば奏聞せよ。……及び六位以下は、皆本司判りて給へ。」とあり、続紀・文武天皇・大宝元年五月条に、「勅したまはく、「一位已下に休暇を賜ふこと、十五日に遇ぐること得ず。……」」とあって、十五日が限度と定められていたようである。それなのに、ひと月経っても帰って来なかったから変だということになった。シナリオの導入部、事の発端部である。

主人公は官者吉備弓削部虚空である。弓削部は、弓矢をつくる人たちで、特に専門技能を要する弓削りが得意な人である。天皇に対抗しているのは吉備下道臣前津屋である。○○ヤという名だから、こちらは矢を作っていたと思われる。音声言語にのみ生きた上代人の感性ならではの想念である。自ら矢を作りつつ弓を作る人を留め置いたら、疑いをかけられても仕方あるまい。そして、弓矢を実戦に用いる際、兵士は矢をケースに入れて背負う。靫(キは甲類)と呼ばれる。靫に緒を通して負ったから、弓使いの武人のことを靫負と呼んでいる。

山陵の事畢るに至りて、乃ち弓部稚彦をして弓を造らしめ、倭鍛部天津真浦をして真麛の鏃を造らしめ、矢部をして箭を作がしむ。弓矢既に成りぬるに及りて、神渟名川耳尊、以て手研耳命を射殺さむと欲す。(綏靖前紀神武七十七年十一月)

靫 釈名に云はく、歩人の帯ぶ所を靫〈初牙反、由岐〉と曰ひ、箭を以て其の中に叉すなりといふ。(和名抄)

靫に矢を収納する際、鏃の金属部分を上にして入れていた。きらきらさせて敵に見せつけて威圧する役目を果していたとも考えられている。形象埴輪にそのように作られた例が見られる。ただし、靫に蓋のあったことも出土状況から見えてきた。鏃が上だと取り出すときに自分の手を傷めるのではないかと心配されている。しかし、射手は弽(弓懸)と呼ばれる革製の手袋をはめている。手袋していても手傷を負うようでは、そもそも手に神経が集中しておらず、とても的に命中させることはできない。適当にしか射ることができない靫負は、むしろ射ないでいてほしいものである。射殺すことができずに敵の近くへ矢が届くと、それはそのまま敵の武器となって射返されてしまう。記紀には、天若日子(天稚彦)の話として「還矢」(記上)、「返矢畏むべし」(神代紀第九段本文)といった話で伝わっている(注6)。靫は、平時にあって、刑吏の看督長の所用へと特殊化していく。歴史的にみて靫から胡籙へ移行したのは、ともに使われていたもののうち、鏃をおさめるだけの胡籙が実用的で、靫が儀礼的、顕示的、あるいは、調度的性格の強いものであったからとも思われる。矢の長さが長くなるにつれ、靫のように全体をおさめたケースを背負うと肩ごしには取り出しにくく、廃れた可能性もある(注7)。

その吉備弓削部虚空は、すぐ帰ってくるはずのところ一か月経っても帰京せず、行きっぱなしで吉備下道臣前津屋(国造吉備臣山)に留め置かれ、使役されていた。農繁期を過ぎれば、弓削部という専門職だから何かほかに仕事をしたわけではなく、弓を作らされていたに違いない。放置していると武器をどんどん作って貯えてしまう。なにしろ、弓削部と(サキツ)ヤ(矢)とが、行きっぱなし状態で合わさっている。「行き(キは甲類)」は「靫」と同音である。一つの靫には五十本の矢を装填できたという。矢の数をかぞえるのに用いる助数詞は、箭(ノは乙類)である。

……又背に千箭の靫〈千箭、此には知能梨と云ふ。〉と五百箭の靫を負ひ、……(神代紀第六段本文)

……そびらには千入の靫を負ひ〈入を訓みて能理と云ふ。下は此れに倣へ。〉、……(記上)

天皇方は身毛君大夫を使って召還し、つぶさに状況を報告させている。

オホゾラ(虚空)という名は曰くありげである。広大な空のことは、時として、いい加減で、あてどないことを形容した。オホ(凡)にもソラ(空)にもいい加減さ、不確実さの意がつきまとう。召還されての報告が、具体的な軍備増強を表すのではなく、呪術めいた女相撲と闘鶏の話であったのも理が通る。かといって、吉備弓削部虚空がスパイの役割を担って語っているかといえばそうではない。何しろ、弓削部にできることは弓を削ることだけである。工作機械のロボットは弓を削ることしかできない。なのに、女相撲や闘鶏の話をし、そのロボットの話を天皇は確かなこととして聞いている。それなりのヤマトコトバの頓智があるから機械音を人の言葉として聞くことができたと考えられる。

彼が話すべきことは軍備増強の実態のはずである。つまり、「○○箭」まで軍備を貯えているということである。吉備下道臣前津屋は同じノリでも天皇のことをノリ(詈・罵、ノは乙類)していると語り出している。

馬柵越しに 麦咋む駒の 詈らゆれど 猶し恋しく 思ひかねつつ(万3096)

前津屋のやり方は、小女を天皇に見立て大女を自分に見立てる、また、小雄鶏を天皇と見立て大雄鶏を自分に見立てている。天皇と自分とを対比させ、それぞれに相似するものとして小さいものと大きいものとをとりあげている。似ているというのである。古語にノリ(似、ノは乙類)という。そして、想定外に小が大を制することがあったら、すぐに刀を抜いて殺している。当然、血が噴き出る。血のことは古語にノリ(生血、ノは乙類)といい、糊と同根の言葉である。今でも血糊と言っている。どうして両者を対比させるのにノリ(似)の事柄を持ち出しているのか。それは相手の氏姓が「下道臣」で、天皇の名は「大泊瀬稚武」だからである。わざわざ名づけられているシモツミチとは新たに作られた幹線道路である。藤原京の西四坊大路から平城京の朱雀大路に通じている。そのハイウェイに馬を走らせた。馬はノリ(乗、ノは乙類)物である。かたやオホハツセと聞けば、ものすごく馳せる様子、また、水運の船を泊めている様子が思い浮かぶ。ノル(乗)という語は馬にも船にも関係する語である。

是に大泊瀬天皇、弓を彎ひ馬を驟せて、……(雄略前紀安康三年十月)

隠国の 泊瀬の山は 出で立ちの よろしき山 走り出の よろしき山 隠国の 泊瀬の山は あやにうら麗し あやにうら麗し(雄略紀六年二月、紀77)

君に恋ひ 寝ねぬ朝明に 誰が乗れる 馬の足音そ 吾に聞かする(万2654)

海原の 路に乗りてや 吾が恋ひ居らむ 大船の ゆたにあるらむ 人の児ゆゑに(万2367)

オホハツセという川の瀬に停泊する名に対する形で、或本に、「吉備臣山」(注8)という名が掲げられている。サキツヤ(前津屋)という名は、サキ(前・先)+ツ(助詞)+ヤ(矢)の意に聞こえ、鏑矢が思い浮かぶ。先端が蕪のように膨らんだ形をし、木や骨角に穴を穿って中空に作りホイッスルとなる矢である。鏑矢は戦闘の開始の合図として放たれた。まず先に、放たれた矢ということである。キはいずれも甲類である。前津屋は特に反乱を起こそうとして軍備増強を図ったのではなく、流鏑馬のような芸の道へ進もうとしていたのかもしれない。

鏑 丁狄反、入、箭鏃、矢佐支、又、奈利加夫良(新撰字鏡)

鳴箭 漢書音義に云はく、鳴鏑〈日本紀私記に八目鏑は夜豆女加布良と云ふ〉は今の鳴箭の如きものなりといふ。(和名抄)

……手には天梔弓・天羽羽矢を捉り、八目鳴鏑を副持へ、又頭槌剣を帯きて、……(神代紀第九段第四)

亦、鳴鏑を大き野の中に射入りて、其の矢を採らしめき。(記上)

故、其の鳴鏑の所落ちし地を訶夫羅前と謂ふ。(神武記)

鳴鏑は中国に哮ともいう。哮は嚆と同義で開戦布告の嚆矢のこと、つまり、時間的に戦の初っ端、先に放つ。場所的にもサキ(崎)でなければ辻褄が合わない。よって神武記に、鳴鏑の落ちた所をカブラサキと呼んでいる。そして、先に生まれた子の方が大きく、後から生れた子は小さいという対比ができる。サキツヤとワカタケルの対比に反映させている。幼子のことは髪型のおかっぱ頭からカブロ(禿・童)という語で言い表す。カブラ v.s. カブロである。

禿 吐木反、无髪、加夫呂奈利(新撰字鏡)

瘍〈禿附〉 説文に云はく、瘍〈音は楊、賀之良加佐〉は頭の瘡なりといふ。周礼注に云はく、禿〈土木反、加不路〉は頭の瘡なりといふ。野王案に髪無きなりとす。(和名抄)

天皇、岐嶷にましますより総角に至るまでに、……壮に及りて……(允恭前紀)

カブラ(蕪)という語にはアブラナ科の植物の意のほかに、その形を連想してからか婦人が釵子をつけるときに頭頂部に添え加えた髢のこともいう。カブロ(禿)に髪は少なく、カブラ(蕪・鏑)に髪の多いことを強意している。ここに、前津屋が女の子や雄鶏を引き合いに出していた理由が明らかとなる。釵子や鶏冠を簪(髪挿)と見たのである。新撰字鏡に、「簮簪 二同、則含反、平、加美佐志」、和名抄に、「簮 四声字苑に云はく、簮〈作含反、又則岑反、加无佐之〉は冠を挿む釘なりといふ。蒼頡篇に云はく、簮は笄なりといふ。釈名に云はく、笄〈音は雞、此間には笄子と云ふ〉は係りなり、冠を抅けて墜ちざらしむる所以なりといふ。」とある。髪(ミは甲類)は上(ミは甲類)と同音で、同根の語とされている。身体の上部に生えている毛だからカミ(髪)と呼んだ。吉備下道臣前津屋と大泊瀬稚武とでどちらが上なのか、それを確かめてみる行為、その占いに及んだということなのだろう。

「禿鶏」は「小雄鶏」の「抜レ毛剪レ翼」りしたものである。「禿」字は、伝本の諸本にツブレナル、アカハダナル、日本書紀私記にはカブロナル(いずれも濁点は筆者)とある。文脈全体をノリ(罵・詈)のことと考え、言葉としても前津屋と稚武にそれぞれノリ(似)の状態にある「女」や「雄鶏」の個体を選び出している。一語一語について対比の対象として対照させている。噺家の力量はゆたかで、洒落を用いて人々の耳目を集めている。前津屋は「鏑」に言葉の写像とされ、稚武は「禿」と想定されている(注9)。「小女」とあるのは頭髪が薄くなっているのではなく、髪が短くて結いあげるに至らないおかっぱ頭、すなわち、カブロ(童)なるカブリ(頭)の女の子、幼童女であることが示されている。この話の設定時期は、八月、稲刈りの休暇であった。稲穂が頭を垂れる。「頭」を動詞化した語が「傾す」である。

栗太郡の人……、一夜の間に、稲生ひて穂いでたり。其の旦に垂穎して熟なり。(天智紀三年十二月)

虚空は稲刈り休暇を取って吉備の実家に戻り、ひたすら稲を刈った。古墳時代に鉄の鎌が登場し、穂首刈りと併用であったとされている。カブラ(蕪)の葉のように伸びた稲が垂穎していたのを刈り取り、田にはカブロ(禿)なるごとく短髪のおかっぱ姿が残ることになる(注10)。

前津屋は小と大とを闘わせ、小が勝つと刀を抜いて殺している(注11)。その場合、小と大のどちらを殺しているのか、あるいは両方とも殺しているのか、文章には明示されていない。

この話は前津屋の呪詛が暴かれて滅ぼされた話とされる。前津屋が天皇をのろい、それが露呈したために天皇に誅殺されたという筋書きで捉えられている。前津屋は女相撲や闘鶏に勝つだろうと思って大の側に立ち、天皇を小の側に立たせて闘わせた。しかし、思いのほか小の側が勝ったため、その勝敗を受け入れず腹いせに抜刀して小の側を殺した。それが都へ聞こえて天皇の怒りを買い、滅ぼされたとされている。しかし、呪詛、ウケヒ(誓・祈)、占いのようなことをしているなら、その作法に従って進行していると考えるべきである。そうでなければ上代の人に確かなこととしては認められず、無文字のなかで伝承されることはないだろう。しかも、よりによって、ノリ(詈・罵)の話をしている。ノリ(則・法・規・矩)となるものに従わなければ話にならないのである。

古代においては、言=事となることを前提として、その原則を活用して自分の意図に従うよう相手へダメージを与えるべく、ノロヒ、トゴヒ、カシリをした(注12)。また、ウケヒ(誓・祈)でも、眼前でAということが起こるとするなら将来A´ということも起こると前言しておいて占いとした。無文字文化の観念体系、すなわち、言=事とする考え方が基底にあって、はじめてその演繹的思考は是とされる。前津屋は、自分に見立てた「大女」や「大雄鶏」が負けたからといって、勝つはずがなさそうであった「小女」、「小雄鶏(禿鶏)」に制裁を加えて殺したとは考え難い。ノリ、ノロヒ、トゴヒ、カシリ、ウケヒに見られる言=事であるとする大前提を覆すことになるからである(注13)。

したがって、前津屋が殺したのは負けてしまった自分の見立てである「大女」や「大雄鶏」の方である。前津屋が女相撲や闘鶏の勝敗が思うように行かなかったとき、話の展開として前津屋は滅ぼされて然りなのである。前津屋がした呪詛的ウケヒ的占いの結果と同じく、現実でも前津屋側は負けている。既に表出していたことが実際に現出していて、ウケヒの論理構成に等しくなる。

時に麛坂王・忍熊王、共に菟餓野に出でて祈狩して曰はく、〈祈狩、此には于気比餓利と云ふ。〉「若し事を成すこと有らば、必ず良き獣を獲む」といふ。二の王、各假庪に居します。赤き猪忽に出でて假庪に登りて、麛坂王を咋ひて殺しつ。軍士悉に慄づ。忍熊王、倉見別に謂りて曰はく、「是の事大きなる怪なり。此にしては敵を待つべからず」といふ。(神功紀元年二月)

如此上り幸す時に、香坂王・忍熊王、聞きて、待ち取らむと思ひて、斗賀野に進み出でて、宇気比獦為。爾くして香坂王、歴木に騰り坐して見るに、大きなる怒猪出でて、其の歴木を掘りて、即ち其の香坂王を咋ひ食む。其の弟忍熊王、其の態に畏まらずして、軍を興して待ち向ふ時に、……(仲哀記)

この例の「祈狩」の結果は、戦ったら負けるであろうという悪い兆候として認識されている。そして実際にも負けている。占ってみてその結果が良くなかったら、「是事大怪也。」と行動を慎むのが上代人である。将来予測の占いをして負けが見えていたら実際においても負けることになっている。ここではそう断ったうえで慎まなかった事情が語られている。言=事が貫徹されるということである。もしその前提が覆るのであれば、無文字文化は無秩序状態のアノミーに陥る。現代のように他に頼りとする法典や科学などがなかった時代のことである。

前津屋は占ってみてうまくいかず、実際にも天皇方に滅ぼされている。話(咄・噺・譚)のレベルとして、天皇は「聞二是語一」いてそのとおりにしている。「遣二物部三十人一、誅二殺前津屋并族七十人一。」である。多勢に無勢、三十人(注14)が七十人を誅殺しているから話が完結している。前津屋の占いに、大が小を制するように仕向けているのに小が大を制するしるしがあらわれていた。そのとおり、少ない人数で大勢を攻めて殺している。占いに導かれるように現実の結果が現れている。理路整然とした話である。少数精鋭でヤマト朝廷は吉備勢力を出し抜けに滅ぼしたなどと史実性を問うことは、設問からしておよそナンセンスである。近代の歴史学が唱える史実なる薄っぺらな概念を、紀の記述は裏側から透かし通して笑っているようにさえ思われる(注15)。

この占い話は、雄略紀全体、日本書紀全体の中でどのように位置づけられるのか。そしてそこから、古代吉備地方の政治状況、在地の勢力とヤマト朝廷との関係について何がわかるのか。この時点でそれらを直ちに考えることは、記紀に所載の話(咄・噺・譚)を生きたものとして読むことと相容れるものではない。雄略紀を読み返してみれば、よくわからない味の定めがたい逸話が数珠つながりに列挙されている。それら一つ一つをすべて検討し、上代の人がどのような考えでそれぞれの話を組み立てていったのかを解読しようとするのでなければ、空理暴論のそしりは免れないだろう。まずは書かれている文章の一つ一つのヤマトコトバを丹念に見極めていく必要がある。記紀の話は大きな斧で荒削りされたものではなく、小さな彫刻刀で丹念に刻まれた器用仕事が多数陳列されているのである。素材の質、つまり、ヤマトコトバの領域も多岐にわたり、当時の日常語がふんだんに盛り込まれている。抽象的な構造を理解しようとする方向性は基本姿勢として誤っており、ヤマトコトバ一語一語について深く読んでいくことが肝要である。記紀は全体から部分へと仕組まれた一編の物語ではなく、雑多な話(咄・噺・譚)のオムニバスなのである。

(注)

(注1)別訓に、「京都に聴上ず」ともある。「不レ肯」をカヘニスと訓む例は日本書紀にいくつか見られる。白川1995.に、「「かへ」を「交へ」「變へ」と解する説もあるが、その意を含むとはみえない。「かへにす」の「に」は、否定の助動詞「ず」の連用形。」(247頁)とある。「不肯」で、カヘニス、カヘズ、カヘニセム、ガヘンゼズの形ばかり登場する語である。名義抄に、「不肯 ガヘス、イナフ、ウケカヘニセス」とある。イナフは「辞ぶ」、承知しない、辞退するの意である。このイナブという音に、上代の人がイナ(稲)+ブ(接尾語)という語感を得ていたなら、稲が頭を垂れるように平身低頭してことわる雰囲気を読み取っていたのかもしれない。本稿の雄略紀七年八月条を稲刈り休暇と想定したことと重なり、また、それが蕪の葉の株立ってしなる様に見えることから、この個所をカヘニスと訓んで正しいと理解される。

(注2)内容にわずかに踏み込んだ考察として吉田1995.がある。

この伝承の史実性についてはもとより問題があるが、この伝承の構造にはいくつかの問題を指摘することができる。第一に虚空が吉備弓削部を称しかつ官者=トネリと記されていること。第二に虚空を召還するために、身毛君大夫という氏名をもつ美濃地域に本拠をもったと考えられる豪族をわざわざ派遣したと記されていること。第三に反乱そのものは、すこぶる咒術的な祭祀性のつよいもので、前津屋に反乱の意志があったにせよ現実の反乱にまではいたらないと記載されていること。第四に書紀の記載する人数はもとより論外であるが、それにしてもすこぶる小規模な雄略側の先制攻撃によって前津屋が打倒されたと記載していること。以上の四点はこの反乱伝承のもっている特徴といえるだろう。(34頁)

虚空は本拠地を吉備とした弓削部で久米郡と賀夜郡に分布していたことが知られ、吉備一族が大王主導の内征、外征に参加した際には武器製作者集団を隷属させていたと予想されるが、前津屋に留使された際には虚空はトネリとして大王家に上番勤務する者として描かれているので、もはやトモとして部民制支配に組みこまれていたことを物語るのだという。雄略紀が述べていることは、吉備一族と中小首長層の対立に大王家が介入した事情を示すものとするのである。そして、事件の発端について、吉備弓削部虚空を大王家と吉備一族のどちらが管掌するかをめぐる紛争として描かれているのも、その背景を象徴的に物語っているものだという。吉備一族には、吉備地域を組織して大規模な内乱に発展させる力がなかった点が、前津屋の咒術的な古さとして表現されているのだとされている。

吉田氏は、書かれている文章の内容について史実性はないものとしつつも、文章の構造から史実を読み取ろうとしている。際限のない印象論である。その後を襲う中山1999.は、雄略政権が各豪族支配下の人々を朝廷のもとへと切り離して組織化していったという政治の流れが、吉備下道臣前津屋の不満、呪詛になったと解している。そのほか、前川1988.は、「伝承にみえる相撲や闘鶏は、呪術的な行為ともうけとれて事実かどうか疑わしいが、五世紀前半にすでに造山・作山の両巨大古墳を築造した下道連合勢力(下道臣氏)は、しだいに雄略の王権と対決する姿勢をとるようになっていたのであろう。しかし、王権の攻撃に出鼻をくじかれ屈服したというのが実状ではなかろうか。」(160頁)と推測する。大橋1996.は、「この[吉備弓削部虚空]の物語の成立事情は、その内容からいって、吉備氏の関与するところとは考えられず、やや不明確である」(23頁)とし、「この物語は、吉備国造の不敬行為を朝廷に知らせ、乱を未然にふせいだ、国造一族弓削部の功業譚として構成されていることが想定される」(24頁)と捻った解釈をしている。

近代の歴史学の考え方からすれば呪術は古いものとされもし、吉備弓削部は吉備一族に以前は隷属していたとまとめられてしまっている。けれども、話を書き記したのは日本書紀の編者である。紀が編纂された681年から720年の人たちにとって、女相撲や闘鶏で小さいものをいじめるのが古い呪術とされ、吉備弓削部虚空と吉備下道臣前津屋との社会的な人間関係についてパワハラであると認識されていたとする根拠は知られない。筆者は、歴史学がするように、定まった構図を当てはめて読み解こうとはしない。ヤマトコトバに書いてあることをヤマトコトバに考えて、ちょうどジグゾーパズルを組み立てるようにヤマトコトバのなかに調和点を見出そうとしている。見出せたらそれが正しい読みで、見出せなければ未詳のこととして扱わざるを得ない。文化人類学のフィールドワークと同じ手法である。

(注3)169頁。河村秀根・益根の書紀集解の説を承けて唱えられている。

(注4)養老令・職員令の「兵部省」の「造兵司」の「雑工戸」とある内訳に、「古記及釈云、別記云、鍛戸二百十七戸・甲作六十二戸・靫作五十八戸・弓削三十二戸・矢作廿二戸・鞆張廿四戸、羽結廿戸・桙刊卅戸。右八色人等、自二十月一至二三月一、毎戸役二一丁一、為二雑戸一免二調役一也。」(集解)とある。専業体制が敷かれていたらしいが、後の時代には、雍州府志・巻七・土産門下に、「凡そ弓を造る者を弓打と謂ひ、矢を造る者を矢師と謂ふ。凡そ弓を造る者の多くは又矢を作り、矢矯と称す。」などとあって、弓具製造業者は弓具全般を扱うようになっていたようである。

(注5)書陵部所蔵資料目録・画像公開システムhttps://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000077430004/3945aff6b628401fb9b609e5baac266a(15/38)参照。

(注6)今でも警察官がいちばん気を付けなければならないのは、携行した際にピストルを奪われないことである。

(注7)靫と矢の関係については、鈴木1954.、斎藤1982.、西岡2006.、杉井2014.を参照した。

(注8)湊2005.に、吉備臣山・吉備臣弟君のような大氏的表記法が本来で、吉備上道臣田狭・吉備下道臣前津屋のような小氏的表記法は、六世紀後半ないし七世紀初頭以降に分氏したことを後で整理する際に改めた結果として表記されているとする推論がある。そして、反乱伝承の述作時期も同様であろうとする。

(注9)ツブレという訓もあり、あながち間違っているとは言えない。和名抄に、「奴 唐韻に云はく、奴〈乃都反、和名は豆不祢〉は人の下なりといふ。」とある。舎人は「人之下」なるツブネに相当するから、ツブレナル鶏と訓んで虚空を挑発したとも捉え得る。その場合、天皇と官者とを一体的に捉えていることになる。現段階で歴史学がこの話から読み取れるのは、ヤマト朝廷の支配形態が、豪族の子飼い的なそれとは一線を画すものであったという点だけである。

(注10)青果コーナーに売られている蕪は、茎を束ねられて先っぽだけ切り落とされたものが多い。大根に比べてかなり長く残されている。丸漬けの漬物でも蕪の葉は長く残されている。食べられるからであるが、この逸話でいうようにヤマトコトバ的に反映されているのか、穂首刈りされたように見て取っていたかについても不明である。

イネ(稲)のことをシネ(稲)とも言う。「十握の稲」(顕宗前紀)、「種稲三十斛」(天智紀元年正月)、「和稲・荒稲」(延喜式・神祇式・祝詞・広瀬大忌祭)、「味稲」(万385)、「秥 唐韻に云はく、秥〈音は活、漢語抄に乃古利之禰と云ふ〉は穀を舂きて潰れざる物なりといふ。」(廿巻本和名抄)など、みな籾の結実し稔りとなった状態のイネを示している。時代別国語大辞典には、「シネがイネにs音の添加されたものとみるか、あるいは別に、もともとひろくいね科植物をさした名称とみるかは、検討を要する。」(361頁)とあるが、熟して稔っている稲を指すのではないか。斎宮忌詞に、「死ぬを奈保留と称ふ。」(延喜式・神祇式・斎宮)とあるのは、病が治ることを比喩に使っているとされている。イネが熟してきて穂が垂れて立てなくなっているにすぎず、翌年の命の源を穂首刈りして断ってしまえば真っ直ぐに直る。すなわち、「死ぬ」の命令形、シネと言いつつ穂首刈りしていっては稲が立ち上がることから連想された忌詞なのではないだろうか。

(注11)「殺」はコロスと訓まれている。依るべき古訓があるわけではないが、筆者はシニスという訓に惹かれるものがある。「死ぬ」という語は、しばしば「死にす」という形でサ変動詞化している。

思ふにし 死にするものに あらませば 千遍そ吾は 死に返らまし(万603)

かやうの万物の品々を、よくしにせたらんは、幽玄の物まねは幽玄になり、……(風姿花伝(1044~1402頃))

同音のシニスという語には、上代に文献例はないが、為似す、仕似す、の意で、巧みに物真似することを言うことがある。ノリ(似)のことを語ってきているので、さらに駄目を押して口説いているのではないかと思う。為似す、の名詞化が老舗である。弓削は技術の伝承が必要で、老舗の匠によって成り立っている。

(注12)拙稿「呪詛に関するヤマトコトバ序説」参照。

(注13)カード占いが思うように行かないからとやり直したり、手相が悪いからとペンで財運線や結婚線を書き伸ばして良しとするのは、占いの前提自体を否定することに当たる。むろん、占いという概念を超越して悪いことではないから、カード占いのやり直しや手相の書き足しをすることが行われているわけだが、それはもはや占いではない。概念を逸脱した占い事情について後々まで語り継がれていくかといえば否定的とならざるを得ないだろう。

(注14)令義解に、「衛門府……物部卅人。〈謂、此名為二内物部一。為レ決二罪人一.特置二此府一。当二決罸時一、皆帯二刀剱一。〉」とある。

(注15)前津屋の考えに、長幼の序の思想や、三略の「柔能く剛を制し、弱能く強を制す」のような小よく大を制すという考えがあったかわからない。少なくともこの短編噺からは読み取ることはできない。特にないから特記されず、何かを匂わせる印象も与えていないのだろう。

(引用・参考文献)

大橋1996. 大橋信弥『日本古代の王権と氏族』吉川弘文館、平成8年。

斎藤1972. 斎藤直芳「弓具の歴史」『現代弓道講座 第四巻─弓具施設編─』雄山閣出版、昭和57年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『日本書紀②』小学館、1996年。

杉井2014. 杉井健「靫(矢入れ)から見た雪野山古墳」竜王町教育委員会編『古墳時代前期の王墓─雪野山古墳から見えてくるもの─』同発行、2014年。

鈴木1954. 鈴木敬三「靫と胡簶」国学院大学編『古典の新研究』明治書院、昭和29年。

中山1999. 中山薫「下道臣前津屋事件の解釈」横田健一編『日本書紀研究 第二十二冊』塙書房、平成11年。

西岡2006. 西岡千絵「古墳時代の矢入れ具─靫─」『七隈史学』第七号、2006年3月。

前川1988. 前川明久「吉備の反乱」『古代を考える 雄略天皇とその時代』吉川弘文館、昭和63年。

湊2005. 湊哲夫「吉備の首長の「反乱」」門脇禎二・狩野久・葛原克人編『古代を考える 吉備』吉川弘文館、2005年。

吉田1995. 吉田晶『吉備古代史の展開』塙書房、1995年。(『歴史学研究』384号、1972年初出。『日本古代国家成立史論』東京大学出版会、1973年。)

加藤良平 2025.12.2改稿初出