サヲネツヒコ(シヒネツヒコ)の話の魅力

古事記に、神武天皇の東征伝中、速吸門で国つ神に出会い、水先案内をさせたという話が載る。

故、其[吉備]の国より上り幸す時に、亀の甲に乗りて釣りを為つつ打ち羽挙り来る人、速吸門に遇ふ。爾くして、喚び帰せて問はく、「汝は誰ぞ」ととふに、答へて曰はく、「僕は国つ神ぞ」といふ。又問はく、「汝は海道を知るや」ととふに、答へて曰はく、「能く知る」といふ。又問はく、「従ひて仕へ奉らむや」ととふに、答へて白さく、「仕へ奉らむ」とまをす。故爾くして、槁機を指し渡し、其の御船に引き入れて、即ち名を賜ひて槁根津日子と号く。〈此は倭国造等が祖ぞ。〉(神武記)

記に「槁根津日子」と名づけられた人の話はこのことばかりで完結する。神武紀では「椎根津彦」の名が与えられている。

其の年の冬十月の丁巳の朔辛酉に、天皇親ら諸の皇子・舟師を帥ゐて東を征ちたまふ。速吸之門に至ります。時に一の漁人有りて、艇に乗りて至る。天皇招せて、因りて問ひて曰はく、「汝は誰そ」とのたまふ。対へて曰さく、「臣は是国神、名は珍彦と曰す。曲浦に釣魚す。天神の子来でますと聞りて、故に即ち迎へ奉る」とまをす。又問ひて曰はく、「汝能く我が為に導きつかまつらむや」とのたまふ。対へて曰さく、「導きつかまつらむ」とまをす。天皇、勅をもて漁人に椎㰏が末を授し執らしめて、皇舟に牽き納れて海導者とし、乃ち特に名を賜ひて、椎根津彦としたまふ。〈椎、此には辞毗と云ふ。〉此即ち倭直部が始祖なり。(神武前紀甲寅年十月)(注1)

紀の椎根津彦は後にも登場し、天皇の密命をうけて変装して天香山の土を取りに行き、途中で祈をしている。さらに、兄磯城の謀に対して一計を案じてみるなど活躍している。記紀のあいだで話の展開が異なっている。紀に椎根津彦と名づけられているのは、椎(ヒは甲類)に同じシヒ(痺・癈)のこと、すなわち、呆けを表して、馬鹿なふりをして戦略をめぐらせる策士であるとの意味合いを含ませたかったからだろう。椎根津彦の話の最後に、将兵の心を慰めるための歌が詠まれている。

楯並めて 伊那瑳の山の 木の間ゆも い行き瞻らひ 戦へば 我はや飢ぬ 嶋つ鳥 鵜飼が伴 今助けに来ね(紀12)

なぜか鵜飼が登場している。記に、「乗二亀甲一為レ釣乍打羽挙来人」とは何のことなのか、紀のほうに残滓として残るヒントなのだろう(注2)。

亀の甲羅については、亀卜の材料とされたことが知られている(注3)。例えば、延喜式・四時祭上に、「御体を卜ふ」の料に、「亀甲一枚、竹二十株、陶椀四口、小斧二柄、甲掘四柄、刀子四枚」などとある。万葉集にも詠まれている。

…… ちはやぶる 神にもな負せ 卜部座ゑ 亀もな焼きそ 恋ひしくに 痛き吾が身そ ……(万3811)

神武記に、亀の甲とわざわざ断っているからには、ウラ(卜)と関係のある事柄を表していると感じられる。時代は下るが、船の甲板のことも亀の甲といった。そして、「打羽挙」って「釣」りをしているというから、どうやら鵜飼のことを暗に表していると察知される。つまり、ウラとは、鵜等、複数の鵜を操って鵜飼をしているさまを表す駄洒落らしい(注4)。鵜は亀のように体の半分以上が水面下にある泳ぎ方をする。また、亀が甲羅干しをするように、陸へ上がって羽を乾かす習性がある。鴨類などと違い尾脂腺が発達しておらず、羽が水を弾かないから乾かさないといられないようである。

場所は「速吸門」と記されている。流れの速い海峡部分を指す。東征の話の流れとしては、記では明石海峡のこととすると地理的に合致する。紀では、「筑紫国の菟狭」、今日の大分県の宇佐へ寄っているから豊予海峡のことかとされている。紀のほうにある「珍彦」の名の由来は、流れの速い海峡部分にできる渦潮に求められるとする見解がある(注5)。しかし、「速吸門」だから渦を巻いていてウヅヒコの名となっているとするのは強引である。今も昔も渦潮で有名なのは、神武天皇の航路に当たらない鳴門海峡である。

「速吸門」にあらわれるスフ(吸)という語は、ハク(吐)、フク(吹)の対義語であり、口から液体や気体を体内に引き入れることを表す。その動作が「速」くて、その「門」のところであるとある。するとこれは、動物の咽頭部のところに関係があるのではないかと意識が集中してくる。ノドは、ノミ(呑・飲)+ド(門、ドは甲類)の意とされる(注6)。鵜飼という漁法に用いられる鵜は、まさに喉のところまで魚を素早く吸っては呑みこめず、人のもとに呼ばれて獲物を吐かされてしまうのである。ハヤスヒトという音からは、容易に鵜飼の光景が思い浮かぶ。

鵜飼は、一説に、嗽と同根の語という。鳥類のウの鳴き声が嗽の音と似ているともされている。嗽は、喉の違和感を解除するために口から水を吸ってガラガラと鳴らし、痰ともども吐き出して爽快な気分になり、炎症を抑制する効果もある。そして、その際、我々は、ウ、ウウ、ウンなどとうめき声を発する。すなわち、言葉の上では、「鵜」と言って嗽をしているというからくりになっている。cormorant をウ(鵜)と命名した古の人の知恵があらわれている。記の問答では、「知れりや」に「知れり」、「仕へ奉らむや」に「仕へ奉らむ」とある。みな、yes と答えている。yes は古語に、ウ、また、セという。ウは、ウウ、ウンなどともいう承諾を表す感動詞である。有無を言うことなどできずにしぶしぶでも応諾する音がウである(注7)。

神武記に、わざわざ亀のセ(甲)と訓ませるのは、セ(諾)(注8)の意をも兼ねて洒落ているからである。亀(メは乙類)は「噛む」の已然形、「噛め(メは乙類)」と同音である。発語において音をうまく声にできないことを、今でも「噛む」と言っている。ウ(諾)と言えなくてセ(諾)と言い間違えている。言葉の中に自己撞着を内包する表現になっている。この国つ神が鵜飼のウでありながらウではないということを示そうとしている。話の展開は瀬戸内海である。海上で鵜飼はほとんど行われない。そのうえ、速吸門は海峡の流れの速いところだから、鵜は流されてしまって漁にならない。直接何を表しているかは後に述べることとし、まず、鳥類のウについての上代人の観念を確かめることにする。

ウの潜る深みへ

紀には、「彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊」(神代紀第十段本文)、「鸕鷀の羽」(神代紀第十段一書第三)、「阿太の養鸕部」(神武前紀戊午年八月)、「嶋つ鳥 鵜飼が伴〔宇介譬餓等茂〕」(神武前紀戊午年十一月、紀12)、「鸕濡渟」(崇神紀六十年七月)、「偽きて使鸕鷀没水捕魚して」(雄略紀三年四月)、「白き鸕鷀」(雄略紀十一年五月)、「鸕鷀野邑」(欽明紀二十三年七月)、「鸕鷀守皇女」(敏達紀五年三月)、「鸕野皇女」(天智紀七年二月)などとある。中国では、鸕鷀科の鸕鷀がウの本名で、大形で羽が黒く、水中に潜ってよく魚を捕える。潜り方はダイナミックであり、進むスピードも速い。そして、水面に浮かんでいる時は体の半分以上が沈んだように見える。亀が泳ぐ際に首と甲羅だけが水上に出ているさまによく似ており、また水によく潜りつつ再び浮かぶ生態もそっくりである。和名抄に、「鸕鷀 弁⾊⽴成に云はく、⼤きを鸕鷀〈盧兹の⼆⾳、⽇本紀私記に志⿇都⽌利と云ふ〉と⽈ひ、⼩さきを鵜鶘〈啼胡の⼆⾳、俗に宇と云ふ〉と⽈ふといふ。爾雅注に云はく、鸕鷀は⽔⿃なり、觜頭は鈎の如くして好く⿂を⾷ふなりといふ。」とある。

記や万葉集では鵜の字も多く用いられる。「櫛八玉の神、鵜と化り」(記上)、「鵜の羽」(記上)、「天津日高日子波限建鵜葺草不合命」(記上)、「阿陀の鵜飼」(神武記)、「鵜の如く河に浮きき。故、其の河を号けて鵜河と謂ふ」(崇神記)、「鵜」(万3330)、「鸕」(万4023題詞・4156題詞、4158)、「水烏」(万943・4189題詞・4189)、「宇」(万359)、「鵜川」(万38)、「鸕河」(万4191)、「宇加波」(万3991・4023)、「宇可波」(万4190)、「之麻都等里 鵜養我登母波」(万4011)、「嶋津鳥 鸕養等母奈倍」(万4156)などとある。万葉集で、「鵜川」には必ず「立つ」という言い方がされており、設ける、整える、の意とされている。いよいよ古代の鵜飼についての理解が欠かせないものになっている。

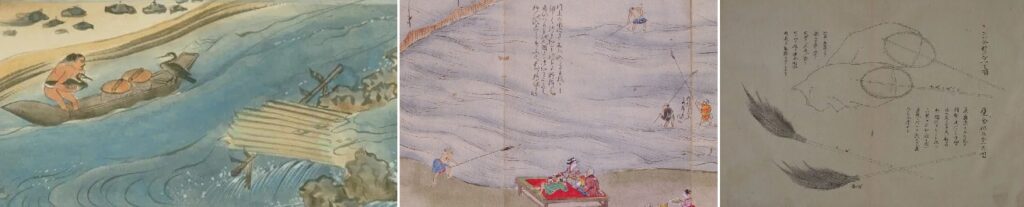

鵜飼については、記紀の記述のほか、職員令の大膳職に「雑供戸」とあり、令義解に「鵜飼・江人・網引等の類を謂ふ也」、大宝官員令別記に「鵜飼三十七戸・江人八十七戸・網引百五十戸」と定められている。朝廷が関与してさえ行われていたのである。また、隋書・倭国伝に、「小環を以て鸕鷀の項に挂け、水に入りて魚を捕らえ令め、日に百余頭を得」と伝えている。本邦では古くから盛んであった。

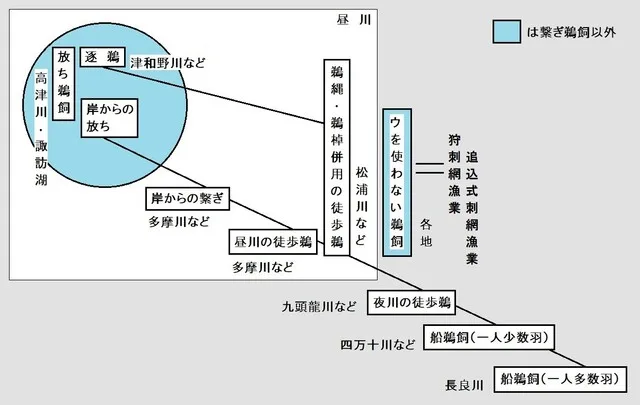

鵜飼の古典的研究に可兒1966.がある。可兒氏によれば、日本の鵜飼は、放ち鵜飼から手縄式の繋ぎ鵜飼へ、昼川から夜川へ、徒歩づかいから船鵜飼へ、という発展階梯をたどったという。最も古い様式は、手縄を使わず、ウを止水域に自由に放ち、その自律的行動によって魚をとる鵜飼と、もう一つは、ウが魚の駆逐に使われ、網具によって漁獲するタイプで、湖沼、池沢、流れのゆるい川のある程度の水深を有したところに向いている。地形上、日本では渓流の漁が求められるので、ウが流されないように工夫した手縄づかいが始められ、渓流の岸から手縄で少数ウをつかうようになり、長く農民によって継承された。また、渓流の徒歩づかいも生まれ、漁業者自身が川の瀬に入ってウをつかう昼川の徒歩づかいとして、鵜縄や鵜棹が併用された。そして、鵜縄と鵜棹を篝火に置きかえて漁獲増大をはかったのが夜川の徒歩づかいで、一人少数ウの船鵜飼、一人多数ウの船鵜飼へと発展していった。現在見られる観光鵜飼船は、夜、船を使った手縄式の繋ぎ鵜飼である。止水域でスタートしたと思われる鵜飼が日本的な風土のなかで到達した終着形態といえる。(134~136頁)

可兒氏の図から、鵜飼には多様な形態があることが知れる。飼いならされ調教されたウなら、手縄をつけずに放たれた状態(放ち鵜飼)でも魚を喉いっぱいに捕り、人がオーイ、コイコイと手招きすると船や陸に上がってきて、捕った魚をビクに吐く。そして、指結いを抜けて胃の中へ通るような小魚を一つ与えるとそれで満足し、再び漁に出ていく習性があった。これが昼川の放ち鵜飼である。

万葉集にある「鵜川(を)立つ」とある表現の詳細も見えてくる。

…… 逝き副ふ 川の神も 大御食に 仕へ奉ると 上つ瀬に 鵜川を立ち〔鵜川乎立〕 下つ瀬に 小網さし渡す ……(万38)

…… 宇奈比川 清き瀬ごとに 鵜川立ち〔宇加波多知〕 か行きかく行き ……(万3991)

婦負川の 早き瀬ごとに 篝さし 八十伴の緒は 鵜川立ちけり〔宇加波多知家里〕(万4023)

叔羅川 湍を尋ねつつ わが背子は 鵜川立たさね〔宇可波多々佐祢〕 情慰に(万4190)

鵜川立て〔鸕河立〕 取らさむ鮎の 其が鰭は 吾にかき向け 念ひし念はば(万4191)

万4023番歌で夜の鵜飼の様子が歌われているが、特に昼間、動きの活発な魚を効率よく大量に捕るためには、魚を驚かせて駆り出してからまとめて捕獲した。そのためにウが用いられた。すなわち、ウは魚を捕る(獲鵜)だけでなく、魚を脅かす(逐鵜)ためにも用いられ、その両方の目的のために同時に用いていたケースも数多くあって、それらの漁法全体を鵜飼といった(注9)。「鵜川立つ」とは、あらかじめ簀などで止水域を設けたり、網を建ててさし渡しておき、鵜やそれに似せた棹などを使って魚を追い込んで獲る漁のことを指している。

神武天皇の東征の条に吉野川のルポルタージュ記事が載る。

故、其[高木大神]の教へ覚しの随に、其の八咫烏の後より幸行せば、吉野河の河尻に到りし時に、筌を作りて魚を取る人有り。爾くして、天つ神の御子問ひたまはく、「汝は誰ぞ」ととひたまふに、答へて白さく、「僕は国つ神、名は贄持之子と謂ふ」とまをす。〈此は、阿陀の鵜飼が祖ぞ。〉(神武記)

[吉野]水に縁ひて西に行きたまふに及びて、亦梁を作ちて取魚する者有り。〈梁、此には揶奈と云ふ。〉天皇問ひたまふ。対へて曰さく、「臣は是苞苴担が子なり」とまをす。〈苞苴担、此には珥倍毛菟と云ふ。〉此則ち阿太の養鸕部が始祖なり。(神武前紀戊午年八月)

筌や梁は、逐鵜の際に追い込むための簀囲い、篊のことで、建網へと展開していくことになる。それを「鵜川立つ」と呼んでいる。「贄持之子」、「苞苴担之子」、つまり、天皇への貢進品を献上する子が成長して、鵜飼の祖へと成長したわけである。アダという地名を冠しているのも、徒を含意しており、実がないこと、すなわち、実際には鵜を使わずに追い込み漁をして新鮮な川魚を捕獲し、アユを献上していたことを表そうとしたものだろう。筌、梁と捕まえる仕掛けを述べている。応神紀十九年条に、吉野の「国樔人」の「土毛」献上習慣の記事があり、「栗・菌及び年魚の類」を献っていたとしている。

古事記に好んで鵜の字を使っていたのは、太安万侶が鵜飼のことを熟知していたからだろう。鵜の字は、中国では伽藍鳥、ペリカンのことを指す。顎の下に大きな嚢があるのが特徴である。この字をウに当てたのは、鵜飼において、魚を喉から食道へかけて貯えることを言い当てていると考えてのことに違いない。隋書にある「小環」の材質はわからないが、一般に鵜飼では、ウの首の下部の胴体に近いところに、緩すぎずきつすぎずに縄を結う。鵜呑みという言葉どおり、一度飲み込んだら取り出せないから、人の求める大きさのアユなどの獲物は胃へは入って行かない程度にしておく。そして、捕らせては吐かせる。鵜飼で捕ると、鵜の嘴の痕がつき、新鮮で安全な品の印となって商品価値が高かったという。

ウの頓智話あれこれ

神武記にある「乗二亀甲一為レ釣乍打羽挙来人」という芸術的な表現部分は、神武紀では、「時有二一漁人一、乗レ艇而至。」と即物的で素っ気ない。紀には、ウを表すところに、中国での表記どおりの鸕鷀の字が当てられている。そして、紀では、「為二海導者一」、「行二-至筑紫国菟狭一。」と記されているが、記のほうには「海道」を「能知」と言っていた槁根津日子が、水先案内人としてはたしてどこへ導いたのか、記述を欠いていてわからない。裏返してみれば、記の話の眼目は水先案内にあるのではなく、ウ(諾)の頓智話に終始しているとわかるものである。

何事にもウ(諾)と言って絶対に従う人は「操」ある人である。世俗を離れて清く高く、誠実高雅なことをいい、状況によって左右されない不変の心を持っている。節操で志操、貞淑なことをいう。ミサヲは、ミ(御・霊を表す接頭語)+サヲ(青)の意である。神秘的な青さ、色合いをいうのが原義とされる。「孝成る」(欽明紀十五年十二月)、「美」(推古紀十六年八月)、「有順なる」(斉明紀四年五月)などと訓じられている。船の棹のこともミサヲ(水棹)という。ミはいずれも甲類である。和名抄に「㰏 唐韻に云はく、㰏〈⾳は⾼、字は亦、篙に作る、佐乎〉は棹竿なりといふ。⽅⾔に云はく、船を刺す⽵なりといふ。」とある。また、速吸門と表現される海峡部分の海は、水が淀みなく、澄んでいてとてもきれいで真っ青である。船を操る危険個所だから、棹を準備して岩礁を突いて除けなければならない。ミサヲの常訓となる操の字は、説文に「把持するなり、手に从ひ喿声」、荘子・達生篇に「津人の舟を操ること神のごとし。」、漢書・張湯伝に「賈人と雖も賢操有り。」とある師古注に、「操は執持する所の志行を謂ふなり。」とある。喿の字は、説文に、「鳥の羣鳴くなり、品に从ひ木の上に在り」とあり、品の字は、「衆庶なり、三口に从ふ。凡そ品の属は皆、品に从ふ」とあって、鳥が群がり鳴いて喧噪の意を表すとされる。カワウは樹上に営巣してコロニーを作る。そして、グルルルル、コァコァコァコァ、グヮグヮなどと鳴いてうるさい。ウミウも岩場にコロニーを作る。そのウを巧みに操るのが鵜飼である(注10)。結果的に古事記の頓智話は字義においても成り立つこととなっている。

記に、「指二-渡槁機一、引二-入其御船一、即賜レ名号二槁根津日子一。」とある。「槁機」の「機」は意味を示すための添え字である。紀には「椎㰏末」とあって、㰏の字は水棹、船棹のことを表す。槁の字は、槀字に同じで、説文に「木の枯れるなり、木に从ひ高声」とあり、かわいた枯れ木をいう。かわいた枯れ木をサヲと訓んでいるのには、神武記の設定、「亀甲」と関係があるからである。

「甲」字については、応神記、崇神紀に擬声語との関連が紹介されている。

故、訶和羅之前に到りて沈み入りき。故、鉤を以て其の沈みし処を探れば、其の衣の中の甲に繋りて、訶和羅と鳴りき。故、其地を号けて訶和羅前と謂ふ。(応神記)

亦、其の卒怖ぢ走げて、屎、褌より漏ちたり。乃ち甲を脱きて逃ぐ。得免るまじきことを知りて、叩頭みて曰はく、「我君」といふ。故、時の人、其の甲を脱きし処を号けて、伽和羅と曰ふ。褌より屎ちし処を屎褌と曰ふ。今、樟葉と謂ふは訛れるなり。又、叩頭みし処を号けて、我君と曰ふ。〈叩頭、此には廼務と云ふ。〉(崇神紀十年九月)

鎧の「甲」は体につける堅い防具である。「甲」に触れるとカラカラと鳴ったからカワラという擬声語が生まれている。唐戸の中ほどにある鍵穴へ輪の形のくるる鉤様のものを差し込んでいるからカラの中にワが入ってカワラと呼んだとする説をあげることができる(注11)。くるる鉤にしている木も、「槁」のようにかわいた木であってカワラと呼んで正しいとしているのだろう。十分に乾燥していない木を使ってくるる鉤に作っても、水気が抜けていく時に縮んだり歪んだりして落とし桟にかからなくなり、カギの機能を果たさなくなる。多くの要素にかなう形で言葉ができあがっている。「亀甲」に乗る人にさし渡して引き入れる時、「槁機」に鉤状の特徴があって引っ掛けたことを表すことになっている。和名抄に、「鸕鷀 弁⾊⽴成に云はく、⼤きなるを鸕鷀〈盧兹の⼆⾳、⽇本紀私記に志⿇都⽌利と云ふ〉と⽈ひ、⼩さきなるを鵜鶘〈啼胡の⼆⾳、俗に宇と云ふ〉と⽈ふといふ。爾雅注に云はく、鸕鷀は⽔⿃なり、觜頭は鈎の如くして好く⿂を⾷ふなりといふ。」とある。ウの上嘴の先端は鉤状になっている。すなわち、「乗二亀甲一為レ釣乍打羽挙来人」の様子は、鵜飼の様子をオーバーラップさせた表現となっているのである。基本的に海では鵜飼は行われないから、鵜飼と同等の漁をする人が「打羽挙来人」であったと考えられる。

可兒氏によれば、古代から漁業者たちは魚を脅かすための方法として、棹を流れに突き入れたり、縄を川幅いっぱいに引っ張って川上になずさい上げたりしていた。その棹先や、縄にほぼ等間隔にウの羽をつけたものが使われた。これらを鵜棹(鵜竿)、鵜縄と呼んでいる。ウの羽の代わりにカラスの羽や黒い布切れ、墨染めの鉋屑、さらには、イタチの皮、イヌの尾、カモシカの皮、稲わら、ヨモギやウラジロの葉など、ウとは無関係に思われるものをつけた場合でも、さらには何もつけない場合でも、鵜棹、鵜縄と呼ばれることがあった。鵜棹、鵜縄による追い込み漁は、鵜飼そのものではないが同等のものと捉えられる。生きたウを使わない鵜飼である。飼育の手間がかからず、水深の深い海湾でも行うことができた。すなわち、記にある「槁機」は、この鵜棹のことを言っているのである。紀のほうでは、「天皇、勅授二漁人椎㰏末一」とあり、より具体的である。椎の葉のついた小枝は葉が落ちにくいことからか、束ねられて魚寄せにも使われており、漁具にポピュラーである。椎の木を刈って鵜棹としたことを示しているのであろう。「末」と明記されているのは、棹の先に鵜の羽と同様の効果を示す葉がついていることを表しているに違いない。魚を脅かすための道具が、鵜棹と通称されているゆかりをさえ示す記事であった。

では、記の「乗二亀甲一為レ釣乍打羽挙来人」は何を「打羽挙」っている(注12)のか。神武天皇は東征の途上にある。高千穂宮→足一騰宮→岡田宮→多祁理宮→高島宮へと時間をかけながら遷っている。岡田宮で一年、多祁理宮で七年、高島宮で八年「坐」したとある。それぞれに「宮」と呼んでいて、天皇が居るところとしてあるのだから、天皇として統治体制がそれぞれに確立していたことを表す。そこからさらに東へ進むとき、天皇は水路に不案内なところへ来てしまった。知らないところへ来たら、国を知る、すなわち、統治することができないことを表してしまう。人々を統括することができないこととは、鵜匠が鵜をあやつれないことと同等ということになる(注13)。これは鵜を使わない鵜飼でも同じことで、速吸門において鵜を使わない鵜飼ができなくなっているということとして表されている。

くり返しになるが、鵜を使わない鵜飼漁は、古くから行われていたと考えられている追い込み漁の一種に当たる。あらかじめ網を渡しておき、鵜棹を用いて魚を威嚇して網へと追いやり、網目に刺させたり絡ませたり巻きあげたりする漁法である(注14)。棹で海面を叩いて魚を脅して網のほうへ追いやって捕獲する方法としては、片手に棹、もう片手にタモ網を使う手軽な方法から、あらかじめ刺網などを張っておいてそこへ追い込む方法まで、さまざまに工夫して行われた。追い込み方としては、棹で水面を叩くものに限らず石を投げ入れるもの、人が海に入って時には潜水して追うもの、野生の鳥がいるのを活用して網へ誘導するもの、シャチがイルカを追うのを見計らって利用するもの、何艘かの船で一致協力して追い込むものまでいろいろである。天皇が国を統治することになぞらえられる方法は最後のものである。船団で追い込みをかけるには、各船の位置どりがそろってこそ魚は逃げ場を失って網のほうへ導かれるから、統率をとるために合図をする者がいることがあった(注15)。その合図のための指図旗を振る人が「打羽挙来人」であると考えることが、「乗二亀甲一為レ釣乍」なる不思議な表現に堪える唯一の設定である(注16)。

自らが漁をするのではなく鵜に漁をさせることが鵜飼である。そしていま、鵜を使わない鵜飼漁において、鵜棹を使って魚を追い込む人に漁をさせる存在として指図旗を「打羽挙」る人がいることに気づき、それこそ漁の中心に位置する統括者であって、国を統治する天皇とはそういう立場に立たなければならないと理解したのである。だから、その人を導き入れて自らと同化させ、槁根津日子と名づけている。彼が倭国造等の祖先だというのは、天皇は倭に入って天下人になると決まっているからである(注17)。亀に乗っていることにしたのには、亀の甲羅の模様が魚が刺網に刺しかかっているときの歪んだ編目模様に近しく思えたからでもあろう。網には沈石や浮子をつけており、亀同様に水に潜ったり浮かんだりがくり返せるようになっている。使用後には亀が甲羅干しをするように、必ず網干しをしてメンテナンスしていた。

最後に、紀の「天皇、勅授二漁人椎㰏末一、令レ執而牽二-納於皇舟一、以為二海導者一。」部分の訓みについて触れておく。

椎の棹の末端を海人のところへ向けて手に執らせ、天皇の乗る舟へと引っ張り上げて飛び乗らせたという意である。神武天皇側が椎根津彦を引き入れているのであり、その瞬間の導き手は天皇側ということになる。導き手が椎根津彦を「海導者」と定めている。主客を取り違えないようにとの配慮だろう。その椎根津彦に当たるのが記では槁根津日子である。鵜竿の素材が椎の木だったからシヒネツヒコということにしている。鵜竿の先端には鵜の羽のように魚を脅かすものを付けている。この場合には葉が付いたままの椎の木を竿として使っている。そのことを、「授二漁人椎㰏末一令レ執而」と書いている。椎でできている㰏の先の方には葉っぱを付けたままにしてあり、それで水面を叩いてバシャバシャと音を立て、魚を脅して網のある方向へと導いている。鵜飼は鵜を使って獲物を捕り、天皇は鵜飼を使ってそれが捕った獲物を取るのである。為政者たる立場とはどのようなものか、きちんと伝えている。

…… 上つ枝の 枝の末葉は 中つ枝に 落ち触らばへ 中つ枝の 枝の末葉は 下つ枝に 落ち触らばへ 下づ枝の 枝の末葉は ……(雄略記、記99)

ウラ(末)という言い方は複合語において現れる。モト(本)の対がウラ(末)で、木の細くなる先をいう。ウラの音は鵜等を含意しているから鵜飼いの話に適合していて、語学的に見て口頭の話において他に代替できないほどに正しくて、そう訓まれることが求められている。すなわち、ここの「椎㰏末」は「椎の㰏末」と訓むのがふさわしい(注18)。

(注)

(注1)訓読文はおおむね今日、通訓とされる形で示した。

故、従二其国一上幸之時、乗二亀甲一為レ釣乍打羽挙来人、遇二于速吸門一。爾、喚帰問之、汝者誰也。答曰、僕者国神。又問、汝者知二海道一乎。答曰、能知。又問、従而仕奉乎。答曰、仕奉。故爾、指二-渡槁機一、引二-入其御船一、即賜レ名号二二槁根津日子一。〈此者、倭国造等之祖。〉(神武記)

其年冬十月丁巳朔辛酉、天皇親帥二諸皇子舟師一東征。至二速吸之門一、時有二一漁人一、乗レ艇而至。天皇招之、因問曰、汝誰也。対曰、臣是国神、名曰二珍彦一。釣二-魚於曲浦一。聞二天神子来一、故即奉レ迎。又問之曰、汝能為レ我導耶。対曰、導之矣。天皇、勅授二漁人椎㰏末一、令レ執而牽二-納於皇舟一、以為二海導者一。乃特賜レ名、為椎根津彦〈椎、此云二辞毗一。〉、此即倭直部始祖也。(神武前紀甲寅年十月)

(注2)古事記と日本書紀はそれぞれ別の書物として伝えられており、同じような内容ながら異なる部分が見られ、似通った話ながら別仕立てに語られている。一つの作品として古事記を読むことを提唱する向き(神野志隆光氏)もあるが、いかがなものだろうか。その場合の「作品」を近代にいわゆる文学作品と考えるのは時代考証に反していて誤りである。無文字の時代の口頭言語芸術、いわば落語の、誰の語りなのかの違いと見たほうが近いものがある。神武天皇の東征途上、海で出会ったサヲネツヒコとシヒネツヒコの違いについても、少しばかり言い回し、小道具が異なるだけで話の中心は一つであると認められる。

(注3)亀卜の方法については、伴信友「正卜考」(『伴信友全集 第二』国書刊行会、明治40年、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/991313/1/243~306)に詳しい。なお、亀卜に使われるのは腹側のもので、背側は使われていない。

(注4)多田2020.に、サヲネツヒコの名は「棹を自在に操ることのできる呪能をいうのだろう。」(245頁)と魔杖のように考えているが、漁業に携わる海民が使う実用品であったと考える。記紀に伝わる逸話では、誰が聞いてもわかるものでなければ小道具になりえない。話を聞いただけで理解できなければ話にならないから、サヲは日常的な道具の範囲内のものである。そしてまた、多田氏は「「海道」だが、潮流があるので、海にも道があると意識されたのだろう。」(245~246頁)とするが、岩礁、暗礁を知っていて避けなければ航行は困難で、ましてや釣りなどできやしない。水の流れを「海道」としているのではなく、通れるところを恒常的に通るから陸海問わず「道」となる。

筆者は、「乗二亀甲一為レ釣乍打羽挙来人」(記)と「有二一漁人一、乗レ艇而至。……釣二-魚於曲浦一」(紀)がまったく同じ装いであったとは考えていない。細かな点は違うかもしれないが、両者とも漁民であって追い込み漁をしているという設定は変わらないと考える。

(注5)新編全集本日本書紀196頁。新釈全訳日本書紀では、谷川士清・日本書紀通証が太公望のエピソードをあげている点(「亦有二渭濱之意一也」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1917890/1/86))に従えば、神武天皇像は儒家の理想である文王に重ねあわされていることになるとしている(556頁)。厩戸皇子の誕生をキリスト降誕と重ねあわせることと同程度である。太公望は渭水のほとりで川釣りの姿勢をとっていて、珍彦は曲浦で船に乗って海釣りをしている。珍彦の「釣魚」は追い込み漁、すなわち、広義の鵜飼と考える。太公望と珍彦はまったく似ていない。

(注6)ただし、ノミドのドの甲乙はわからない。新訳華厳経音義私記に「喉……音吴訓乃美土」、「咽……於見反咽倭云能美等」と見え、甲乙に揺れがある。戸(門)(トは甲類)を複合語とする代表的な例では、セト(瀬戸)、ミナト(湊)のように名詞が上に冠っている。動詞が上にくるナルト(鳴門)の場合は、潮流が音を立てる海峡のことで、戸(門)自体が鳴っている。ノム(飲)という動詞が上にくる点を同様に捉えると、ノミド(喉)はそれ自体が飲むことをする戸(門)であるという印象をいだかせるが、弁になって逆流しないというわけではなく、また、言いたいことは声となって発している。あるいは、甲乙両方ありうる「処」の意で、ノミド(喉)は飲むところ、という経過的な長さを感じさせる部位を表すのではないかと、鵜の喉のことを参照するにつけ考えるところであるが、「処」の甲乙についても議論があって容易に解決しない。

(注7)神武記紀の槁根津日子、椎根津彦の話ととてもよく似たモチーフの話が、神代紀の大国主神の国譲りの件に見えている。拙稿「事代主神の応諾について」参照。

(注8)セについては、仁賢紀に頓智話が紹介されている。

是の秋に、日鷹吉士、使に遣されし後に、女人有りて、難波の御津に居りて、哭きて曰はく、「母にも兄、吾にも兄。弱草の、吾が夫〓(忄偏に可)怜」といふ。……哭く声、甚だ哀しくして、人をして腸を断たしむ。菱城邑の人鹿父、……聞きて前に向ひて曰はく、「何ぞ哭くことの哀しきこと、若此甚だしきや」といふ。女人答へて曰はく、「秋葱の転双〈双は重なり。〉納、思惟ふべし」といふ。鹿父の曰はく、「諾」といふ。即ち言ふ所を知れり。……(仁賢紀六年是秋)

この話は、自分の母親にとってもセ(兄)、自分にとってもセ(兄)であるという頓智話がわかったから、セ(諾)であると洒落で答えているものである。同母の兄弟姉妹の間では、女性は男性のことをセと呼んだ。したがって、自分の母親の同母の異父兄弟と結婚した女性が哭いている。むろん、この話の眼目は、それを秋の葱が二本の軸葉をセ(背)中合わせにくるみこむように伸びていることに譬えた点にある。だから、セ(諾)と洒落るに値した。拙稿「仁賢紀「母にも兄、吾にも兄」について」参照。

(注9)漁法をウカヒと称していたかは不明ながら、阿陀(阿太)の鵜飼や鵜飼のしていたことをウカヒと称したとするならば、結果的に魚を捕獲できれば良いわけである。観光や天覧におけるウカヒと目的を同列に扱うことはできないが、呼び方を変えるには及ばない。

(注10)アヤツル(操)という語はアヤ(文・綾)+ツル(釣)という複合語かもしれないが、上代に用例を見ない。また、鵜飼において、中国ではカワウを、日本ではウミウを使っている。鵜飼技術は中国江南地方から稲作文化とともに伝播したとする説が有力で、平安時代にウミウを捕獲していたとする史料をいくら積み上げても、奈良時代以前にウミウしか使っていなかった証拠にはならない。小川2016.、篠原2018.参照。なお、移入された新技術を改良していたとするなら、今日に続く日本人の得意技ということになる。日本で家畜化自体が開発されたものとしては室町時代以降のこととして鶉の例しかないという。

(注11)拙稿「カワラサキ(応神記・崇神紀)について」参照。

(注12)本居宣長・古事記伝は、「此処は鳥の羽振如く、左右袖を挙て打振つゝ来るなり、然為る故は、大御舟を慕て招奉るなるべし、【書紀に奉ルレ迎ヘとあり、来とは大御舟の方へ依リ来ルなり、】袖を振つて人を招くは、古ヘの常なり、【萬葉に多く見ゆ、】」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1920805/1/472、漢字の旧字体は改めた)としている。海人が袖のある着物を着ていたという設定であるが、棹や櫂を操るにも、釣竿をあげるのにも、はたまた網を引くのにも、振袖があったら邪魔ではないか。

坂江2020.は、「打ち羽挙り来る人」を、「打ち羽」+「挙り来る人」とする新説を唱えている。「打ち羽」とは鳥の羽のこと、「挙り来る人」とははばたかせながら近寄って来る人、であるとし、「ウミガメの背に乗っていたということから、……躍動感とスピード感を際立たせる表現といえる。」(24頁)という。そして、播磨風土記・明石郡条に見える「速鳥」と名づけられた舟のことや、古墳時代の土器や埴輪に描かれた絵画資料から、船首に鳥が描かれた舟や漕ぎ手が鳥装している事例まで引き合いに出して参照している。これらに類することが、古事記にヤマトコトバの表現方法としてあらわれているかといえば可能性は低い。書いてあることは、「打ち羽挙り来る人」である。よしんば坂江氏の語彙解釈に従うとしても、強靭な鳥の羽をはばたかせながら近寄って来る人とあれば、ガチョウやアヒルが羽をばたつかせながら翔けて近寄って来るようにこちらへ来る人、といった意味合いにしかならない。

筆者も従う通説では、ハフル(翥)という動詞を認めている。鳥が羽ばたくことである。「…… 朝羽振る 風こそ寄せめ 夕羽振る 浪こそ来寄せ ……」(万131)、「飛翥 唐韻に云はく、翥〈章は恕、字は亦、䬡に作る。文選射雉賦に軒翥を波布流と云ひ、俗に波都々と云ふ〉は飛び挙ぐるなりといふ。」(和名抄)、「鷲擒り騰りて、東を指して翥りいぬ。」(霊異記・上九)とある。すなわち、「打ち羽挙り来る人」とは、鳥のように羽ばたいて近寄って来る人のことで、その羽ばたきは激しいものであった、という意である。「亀の甲に乗りて釣りを為つつ」そのようなことができるのは、駆動力については亀に任せていたということに他ならない。手は、釣りをしていて、また、羽ばたいている。そういう不思議な設定を丁寧に表しているのが古事記の文章である。漠然と「海の霊威を背負いつつやって来た」(多田2020.245頁)表現と解されるようなものではない。はっきりしていることをきちんと伝えるから後々まで残る。ぼんやりしたことをあいまいに伝えても伝わることはない。

(注13)澁澤1992.をまとめた小林1980.によると、延喜式に記載の各種祭祀に供進される食料神饌は、農産神饌品目別供進総回数は一二四九回に対して水産神饌品目別供進総回数は二一九六回であり、うち、鮎は神饌としては、大膳式の竈神祭一回と釈奠祭別供料二回の計三回にすぎないという。ほとんど神饌にはされずに、もっぱら天皇とそれに準ずる中宮・皇太子・斎王にのみ供御物として供進され、その他は新嘗祭の宴会雑給や九月九日節文人料や特殊祭祀ばかりで官人に供されたことになっている。この偏った状況について小林氏は、鮎貢進に際して強い規制が働いていたことと関係があると想定しているが、そうではないだろう。鵜飼という行為、すなわち、鵜が自分のためと思って獲物を捕っても実は操られていて人間の手に移ることが、人民が自分のためと思って食料生産をしても実は操られていて支配者の手に移ることとパラレルな関係にあると認められていて、統治的所作によって得られたものは統治者にのみ供されなければならないと考えられたからと推測する。

(注14)「秋七月に、摂津国に漁父有りて、罟を堀江に沈けり。物有りて罟に入る。其の形児の如し。魚にも非ず、人にも非ず、名けむ所を知らず。」(推古紀二十七年七月)とある。これは定置網のようである。

考古資料に網につけるであろう土錘、石錘、貝錘や木製品の浮子が数多く出土しており、網漁の存在は確実視されている。土錘等はその形状から用途が想定され、多種多様な網漁法が展開されていたと考えられており、古代以前の瀬戸内海周辺において刺網は常用されていたとされている(安岡2018.)。金田2016.は別名として「追込式刺網漁業」と呼んでいる。

(注15)民俗誌には上掲のとおり指図旗の様子を示す資料が残されている。『漁業旧慣調』(愛媛県立図書館蔵)の「鰯網曳之図」に、明治初期の宇和海での船曳網漁の様子が図示されており、手旗(ザイ)を振る様子が見てとれる(愛媛県歴史文化博物館 学芸員ブログ『研究室から』2008年1月、http://rekihaku.jugem.jp/?month=200801、2022年8月23日閲覧)。川島2008.では、「袋網のそばにいるミト船には、「ジェー振り」と呼ばれる、御幣のようなジェー(采)を二本、両手に持って、[魚を脅すために]石を投げる者たちに合図を送る役割の者がいた。」(44頁、一部字体を改めた)と、壱岐のセモンウチという追い込み漁の様子が、口述者の手ぶり真似写真付きで記載されている。

(注16)記の「乗二亀甲一為レ釣乍打羽挙来人」は「槁機」を使っておらず、天皇側が「御船」に引き入れるときに「槁機」をさし渡している。「槁機」を「打羽挙」っていたわけではない。

(注17)紀のほうには椎根津彦が活躍する後日談があるが、記には見られない。それは、記紀の話のモチーフの違い、焦点の違いによるもので、サヲネツヒコとシヒネツヒコという名の違いにもあらわれている。記の問答に鸚鵡返しに応じているのは、ウ(諾)=ウ(鵜)の立場に立ってミサヲ(水棹)=ミサヲ(操)を尽くすという宣誓である。紀では、後にシヒ(痺)の演技が功を奏し、活躍する点を含んだ話に作られている。

誤解されていることであるが、記紀に付されている始祖の記述は、倭国造や倭直部がもとは海民であったとか、大和国へ迎えるためにそういう資格を与えられていると主張するものではない。船に乗っていてミサヲ(水棹)使いが巧みな人たちは、陸に上がってもミサヲ(操)を尽くすのは当たり前のことだとするヤマトコトバの語釈として付け加えられているのである。言=事とすることが当時の人々の思考の根幹にあり規準となっていたのである。言葉のために人々の振る舞いが偏向していくことも多かったことだろう。

(注18)玉屋本には「椎㰏末」にシイノサヲノサキとある(東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://image.tnm.jp/image/1024/E0070806.jpg)。なお、「海導者」は「誨導者」に作っている。

(引用・参考文献)

魚津2012. 魚津知克「漁具と漁業生産」一瀬和夫・福永伸哉・北條芳隆編『古墳時代の考古学5 時代を支えた生産と技術』同成社、2012年。

卯田2021. 卯田宗平『鵜と人間─日本と中国、北マケドニアの鵜飼をめぐる鳥類民俗学─』東京大学出版会、2021年。

小川2016. 小川宏和「平安時代の貢鵜と供御鵜飼の成立」『史観』第174冊、平成28年3月。早稲田大学リポジトリ https://waseda.repo.nii.ac.jp/records/37714

金田2016. 金田禎之『日本漁具・漁法図説(四訂版)』成山堂書店、平成28年。

可兒1966. 可兒弘明『鵜飼─よみがえる民俗と伝承─』中央公論社(中公新書)、1966年。

川島2008. 川島秀一『追込漁』法政大学出版局、2008年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

小林1980. 小林茂夫「古代の鵜飼について」『民衆史研究』第19号、1980年11月。

西郷2005. 西郷信綱『古事記注釈 第五巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2005年。

坂江2020. 坂江渉「古代の大阪湾岸・淡路島の海人の生業と習俗─『古事記』の「槁根津日子」伝承を素材にして─」『ひょうご歴史研究室紀要』第5号、2020年3月。兵庫県立歴史博物館 https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/publication/reaserch/performance/

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

篠原2018. 篠原徹『民俗学断章』社会評論社、2018年。

澁澤1992. 澁澤敬三『澁澤敬三著作集 第一巻 祭魚洞雑録・祭魚洞襍考』平凡社、1992年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

新釈全訳日本書紀 神野志隆光・金沢英之・福田武史・三上喜孝訳・校注『新釈全訳日本書紀 上巻』講談社、2021年。

新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。

新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集2 日本書紀①』小学館、1994年。

多田2020. 多田一臣『古事記私解Ⅰ』筑摩書房、2020年。

田辺2002. 田辺悟『網』法政大学出版局、2002年。

最上1967. 最上孝敬『原始漁法の民俗』岩崎美術社、1967年。

安岡2018. 安岡早穂「土錘からみた瀬戸内海周辺における網漁の選択性(予察)」『大阪歴史博物館研究紀要』第16号、2018年3月。J-STAGE https://doi.org/10.34570/omhbull.16.0_65

加藤良平 2025.9.24改稿初出