記紀の神功皇后の征韓譚にアユ釣りの話が載っている。記では征韓からの帰途に筑紫国で御子を生んでからのこと、紀では征韓の途上でいまだ対馬海峡を渡る前に肥前国でウケヒとして行っている。記に前段としてあるいわゆる鎮懐石の件は、時系列上、紀では後のこととして語られている。ここではその部分を抜粋し、ひとまず通訓どおりに掲示する。

故、其の政未だ竟へたまはぬ間に、其の懐妊みませるを産れまさむとしき。即ち御腹を鎮めたまはむと為て、石を取りて御裳の腰に纒かして、筑紫国に渡りまして、其の御子はあれ坐しぬ。故、其の御子の生れましし地を号けて宇美と謂ふ。亦、其の御裳に纏きたまひし石は、筑紫国の伊斗村に在り。亦、筑紫の末羅県の玉嶋里に到り坐して、其の河の辺に御食したまふ時は、四月の上旬に当りき。爾くして、其の河中の礒に坐して、御裳の糸を抜き取り、飯粒を以て餌と為て、其の河の年魚を釣りたまひき。〈其の河の名は小河と謂ふ。亦、其の礒の名は勝門比売と謂ふぞ。〉故、四月の上旬の時に、女人の、裳の糸を抜き、粒を以て餌と為て年魚を釣ること、今に至るまで絶えず。(仲哀記)

夏四月の壬寅の朔にして甲辰に、北、火前国の松浦県に到りて、玉嶋里の小河の側にて進食したまふ。是に、皇后、針を勾げて鉤を為り、粒を取りて餌にして、裳の縷を抽取りて緡にして、河の中の石の上に登りて、鉤を投げて祈ひて曰はく、「朕、西、財の国を求めむと欲す。若し事を成すこと有らば、河の魚鉤飲へ」とのたまふ。因りて竿を挙げて、乃ち細鱗魚を獲。時に皇后の曰はく、「希見しき物なり」とのたまふ。〈希見、此には梅豆邏志と云ふ。〉故、時人、其処を号けて、梅豆邏国と曰ふ。今、松浦と謂ふは訛れるなり。是を以て、其の国の女人、四月の上旬に当る毎に、鉤を河中に投げて、年魚を捕ること、今に絶えず。唯し男夫のみは釣ると雖も、魚を獲ること能はず。(神功前紀仲哀九年四月)

……時に、適皇后の開胎に当れり。皇后、則ち石を取りて腰に挿みて、祈りたまひて曰したまはく、「事竟へて還らむ日に、玆土に産れたまへ」とまをしたまふ。其の石は、今伊都県の道の辺に在り。(神功前紀仲哀九年九月)

……皇后、新羅より還りたまふ。(神功前紀仲哀九年十月)

十二月の戊戌の朔辛亥に、誉田天皇を筑紫に生れたまふ。故、時人、其の産処を号けて宇瀰と曰ふ。(神功前紀仲哀九年十二月)

近世以降、現代の人まで、この話は荒唐無稽に映り、腑に落ちることはなかった(注1)。

記紀で話の設定が違っているが、上代の人にとってその点は問題ではなかったことだろう。笑い話的な小咄として成立していればよく、どのように話を創るか、その創り方の違いにすぎないからである。

話に出てくる題材は、裳の糸、餌の飯粒、アユ、四月上旬、釣針(注2)である。

記に、「抜二-取御裳之糸一」、紀に、「抽二-取裳縷一為レ緡」とある。古代の「裳」は巻きスカートであった(注3)。これまで、どうやって糸を抜いたか、どこの糸を取ったかなど、ほとんど考えられて来なかった。例えばほつれている裳の布地から抜いたとされているようである。緯糸であれ経糸であれ、少し違うのではないかと感じられる。彼女は皇后であり、ボロを纏っているはずはない。裳の裾のところに袴同様の括り、指貫に当たるものをつけていて、それを抜いて釣糸にしたということではないか(注4)。

記に見える形では、神功皇后が身籠っているにもかかわらず征韓に赴くにあたり、いわゆる鎮懐石をあてて産まれないようにしていた。そして、戦勝後に九州まで帰還してから産んだことになっている。アユ釣りの話はそれに続いている。どんな石をあてがったら子が産まれないのか俄かにはわからないものの、早く山上憶良の万葉歌では、古老の伝えが紹介され、二つの楕円球状の石をお腹の前後に当てて産気の止めとしたらしいことが語られている。

筑前国恰土郡深江の村子負の原に、海に臨める丘の上に、二つの石あり。大きなるは長さ一尺二寸六分、囲一尺八寸六分、重さ十八斤五両、小しきは長さ一尺一寸、囲一尺八寸、重さ十六斤十両、並皆に楕円にして、状は鶏子の如し。其の美好しきは、論ふに勝ふべからず。所謂径尺の璧是なり。〈或は云はく、この二つの石は肥前国彼杵郡平敷の石なり。占に当りて取れりといふ〉深江の駅家を去ること二十許里にして、路の頭に近く在り。公私の徃来に、馬より下りて跪拝せずといふことなし。古老相伝へて曰はく「往者息長足日女命、新羅に国を征討けたまひし時に、玆の両の石を用ちて、御袖の中に插着みて、鎮懐と為たまひき。〈実は是れ御裳の中なり〉所以、行く人、此の石を敬拝す」といへり。乃ち歌を作りて曰はく〔筑前國怡土郡深江村子負原臨海丘上有二石大者長一尺二寸六分圍一尺八寸六分重十八斤五兩小者長一尺一寸圍一尺八寸重十六斤十兩並皆堕圓状如鶏子其美好者不可勝論所謂径尺璧是也〈或云此二石者肥前國彼杵郡平敷之石當占而取之〉去深江驛家二十許里近在路頭公私徃来莫不下馬跪拜古老相傳曰徃者息長足日女命征討新羅國之時用玆兩石插着御袖之中以為鎮懐〈實是御裳中矣〉所以行人敬拜此石乃作謌曰〕

懸けまくは あやに畏し 足日女 神の命 韓国を 向け平げて 御心を 鎮めたまふと い取らして 斎ひたまひし 真玉なす 二つの石を 世の人に 示したまひて 万代に 言ひ継ぐがねと 海の底 沖つ深江の 海上の 子負の原に 御手づから 置かしたまひて 神ながら 神さびいます 奇魂 今の現に 尊きろかむ〔可既麻久波阿夜尓可斯故斯多良志比咩可尾能弥許等可良久尓遠武氣多比良宜弖弥許々呂遠斯豆迷多麻布等伊刀良斯弖伊波比多麻比斯麻多麻奈須布多都能伊斯乎世人尓斯咩斯多麻比弖余呂豆余尓伊比都具可祢等和多能曽許意枳都布可延乃宇奈可美乃故布乃波良尓美弖豆可良意可志多麻比弖可武奈何良可武佐備伊麻須久志美多麻伊麻能遠都豆尓多布刀伎呂可儛〕(万813)

天地の 共に久しく 言ひ継げと この奇魂 敷かしけらしも〔阿米都知能等母尓比佐斯久伊比都夏等許能久斯美多麻志可志家良斯母〕(万814)

右の事を伝へ言へるは、那珂郡の伊知の郷蓑島の人、建部牛麻呂なり。〔右事傳言那珂郡伊知郷蓑嶋人建部牛麿是也〕

しかし、本当に産まれようとする力を抑えるには、お腹全体を覆うように石を廻らせていたと考えるのが妥当だろう(注5)。穏やかに受け容れられる想定がされていないと、伝承として永続することはない。「取レ石以纏二御裳之腰一」(記)というのは、裳を履いていて、その上から石を裳と同様に腰に纏いたということを語っている。石を纏くために何か別の帯のようなものが必要かと感じられるが、そのような記述はない。記述がないのであればそのような付属品はなく、石だけですっぽりと裳を着けた腰を覆うように被さり、それを裳の腰紐の残りか何かで纏いてずれることがなかったということになる。実際にそうであったということではなく、思考実験が可能で話として想定されるということである。

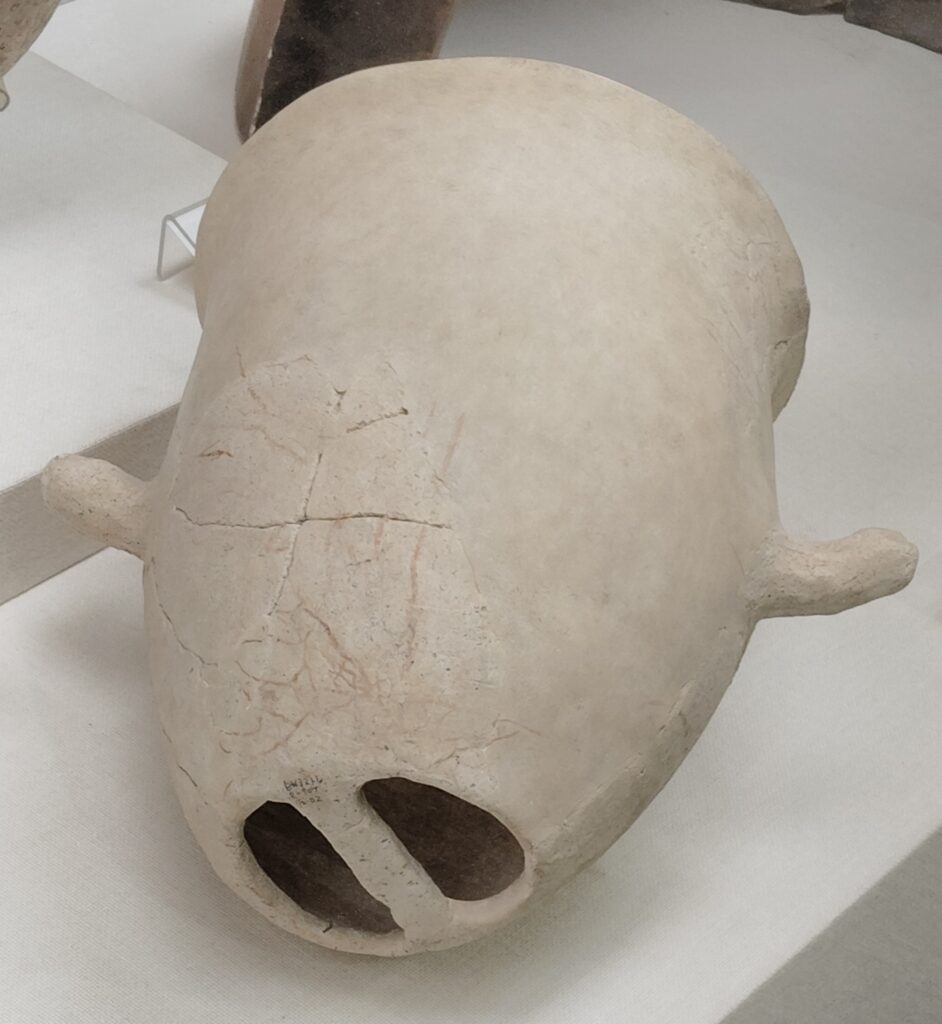

筆者は、須恵器製の甑を見立てていると考える。甑は数多く出土しており、米を蒸すのに活躍した。食用のご飯としても、酒造の用にもかなったとされている(注6)。灰色に焼けた須恵器の甑は質感として石であり、蒸気孔が開いている。なかには足を入れるのに都合よいように、桟を渡した形で二つ孔のものも見られる。また、後の時代には生誕を慶ぶ儀式として甑落しの行事が行われている(注7)。状況証拠としてではあるが、話の世界に遊んだ古代の人の観念において整合性が確かめられるのである。むろん、実際に行ったわけではなく、排泄などを含めた議論をしているのではない。

裳のほうにもいわゆる鎮懐石の甑を履きやすくする仕掛けがあったと考えられる。ひらひらした裳が偏っては、甑がうまく嵌らず産気を鎮めることはできない。くり返すが、実際にあったということではなく、想像のなかで語っているだけである。指貫袴の場合、括り緒を引き結ぶことで knickerbockers 風のスタイルになる。同じように裳に括り糸をつけてすぼめれば、裳裾の広がりがきれいに収まっていわゆる鎮懐石の甑も履きやすくなる。女子生徒が運動する際に制服のスカートを内側に均等に巻きあげるのと同じ効果である。出産するときにはいわゆる鎮懐石の甑、ならびに裳の括り緒も外すことになる。裳には本来ならついていないはずの括り緒をつけていたということになる(注8)。必要がなくなったから括り緒を抜いて釣糸にした。そう取るのが話の流れとして自然である。話が円滑に展開しているから人の耳に届いて受け止められる。

紀では、その部分は「則取レ石挿レ腰」となっていて、釣りの話と絡んでおらず、より簡潔である。

通訓では、石を取りて腰に挿みて、と、矢立同様、石を腰挿しにしたと解されている。そのように解する限りにおいて、万葉歌のように捉えられて二つの石で両側からお腹を挟んだとする説が現れる。けれども、神功紀の筆致は、記同様、腰のほうが石のなかに差し込まれ、挟まれることを写しているのではないか。石を取りて腰を挿みて、と訓まれるように書いてある。

故、素戔嗚尊、立化二奇稲田姫一、為二湯津爪櫛一、而挿二於御髻一。(神代紀第八段本文)

会明有下着二頸鎧一者一騎、挿レ鐃者〈鐃字未レ詳。〉二騎、……上、……。(欽明紀十四年十月)

紀にある他の「挿」字には、「御髻於挿」という例と、「鐃 挿者」の二例ある。置き字を伴わずに名詞が下接する場合、第一義的には「挿」の目的語と捉えるべきである。「取レ石挿レ腰」は、石を取りて腰を挿みて、と訓み、取りあげた特別な石のなかへ腰を挿入して腰を前後左右から包みはさむようにした、という意である。万葉歌や釈日本紀所引の風土記は誤解された解釈を伝えている(注9)。

以上の筆者の解釈は、従来の疑問を払拭するものである。

古事記の文脈では、征韓の過程中にあって産気づいたので、当地の石を取って裳の腰に纏き、こらえて、海を渡って筑紫へ帰ってきて子を産んだという順になっている。大浦2010.は、「あたかも鎮懐石がもとは朝鮮半島にあった石であるかのような印象を受ける……。古事記にはそのような危険を冒してまでも、鎮懐石にまつわる話のまとまりを尊重するのである。……神功皇后の新羅征討物語から鎮懐石の逸話と玉島里の[アユ釣り]逸話を括りだして載せる記述意識は、……二つの逸話の持つ現在へのつながりによって、神功皇后の新羅征討物語に真実性を持たせることにあると捉えておくべきであろう。」(122頁)とする(注10)。記紀の間に表現の違いがあるとし、そこから古事記の特性を抽出している。

対して筆者の解釈では、日本書紀の文脈でも、変哲ある石を取ってその中に腰を入れることで腰をはさんだとしている。古事記と同じく、石はパンツのように履く形のもの、すなわち、須恵器の甑を見立てたものである。神功皇后は北九州の各所を巡幸しているが、出征に当たっては橿日宮が拠点であり、そこでいわゆる鎮懐石を身に着けているものと見られる。記と違い朝鮮半島の「石」ではないことになるが大同小異である。須恵器製の甑は九州北部に到来し、先んじて広まっていたことが知られていたと考えられるからである。

すなわち、記紀ともに、いわゆる鎮懐石を履いて延産を図ったという話は、大陸の新技術を身につけて出産をメディカル・コントロールしたことを述べていることになる。もちろん、そのようなことは途方もないこと、不可能なことであり、誰が聞いても話を盛りすぎていると思うに違いない。それで良いのである。なぜなら、これは話(咄・噺・譚)だからである。産湯を沸かすのにたぎらせてシューシューいわせる様を思い起こさせることができれば、新しい調理器具の甑がどのようなものか感覚的に理解することにつながる。コシキという新語の由来も、語呂合わせ的にコシ(腰)+イキ(気、息)によって成っていると伝え、聞く人を得心させることができる。神功皇后による新羅征討の真実性を目的としていわゆる鎮懐石の話やアユ釣りの話が加えられているとする考え方は、土台から転換されなければならない。漸次的に大陸から新しい技術、文物が訪れてきている。そして、それらに対する人々の交わり方も漸次的で、徐々に馴染んでいくものであっただろう。その過程でメルクマールとなるできごととは、今まで知られていなかった技術、文物に対して新しい言葉を当てることであった。その瞬間に、ヤマトの人たちは、自家薬籠中の物として理解し、日常使いにかなうに至り、ヤマトコトバでシル(知、領)こととなる。一つの話として全体構成を満たすことによって、体系的に知るところとなるのである。その構成要素の筋書きに神功皇后の新羅征討が用いられていると翻って捉えるのが、無文字時代にはコトを伝えていくのがモットーで、それ以外に目的はなかったことにふさわしいことなのである。

アユ釣りの話は、記紀とも細部にわたって詳述されている。

餌に「飯粒」を使っているのは、第一に、今日でもアユの餌釣りには飯粒大に切ったカマボコなどが使われていること、第二に、それまで甑をあてがっていたわけだからちょうどよく御飯が蒸しあがっていると思えるからである。釜に沸いたお湯は捨てずに産湯に使われたというように、出産シーンについて連想をめぐらすことができるようになっている。

狩衣などの装束姿の括り緒が引き合いに出されて裾を括るための糸のことが考えられている。紀には「唯男夫雖レ釣、以不レ能レ獲レ魚。」と追記されている。女性が出産を我慢するという特殊な状況を、裳裾に糸をつけた特殊な衣装を身にまとっていたことで物語っている。釣った魚はアユである。アユム(歩)ことができるように下半身が解放された。袴とは異なり、裳の裾を括ってしまうと左右の足が一括りにされて自由が奪われることになる。一気に解放されることは、夏に解禁されるアユ漁を思い浮かべているのであろうから、「四月之上旬」(記)、「四月上旬」(紀)としている。

記にあるウヅキノハジメとは、ウヅ(渦)+キ(乙類)(柵)+ノ(助詞)+ハ(端)+ジメ(標)、すなわち、澪標のことを言っている。和名抄に、「競馬〈標附〉 本朝式に、五月五日の競馬〈久良閉無麻〉に標〈標は師米と読む〉を立つと云ふ。」とある。競馬のゴール地点に立てて勝敗を決める印にした。馬はそこまで疾走して来て、以降は速度を落して止めるようにする。整備された馬場の範囲内で競うのである。そこまでは走れるという印が標である。同じ乗り物として馬の代わりに船を考えれば、澪標がそれに相当する。水脈のあるところを示すために水中に立てられる標柱で、水深の変わり目に立てられている。そこまでは航行できるが、それより先は一気に浅くなっていて座礁してしまう。つまり、水が渦巻く範囲の端を示す標識がウヅキノハジメなのである。水にククル(潜・泳)ことができる場所を示しているから、同音のククル(括)ための糸のことが話題になっている。一定の深さがあるところでアユの餌釣りは行われる。ほかによく知られるのはアユの友釣りである。また、ドブ釣りという深みにいるものを狙う毛バリ釣りも行われている。アユは水中の苔、藻の類を食べている。だから、藻と同音の裳の話になっている。対応がうまく行っているから口頭言語芸術として末永く伝えられることになる(注11)。

どうしてこのような釣りの逸話が創作されているのか。それは、彼女のお腹のなかにいた御子、後の応神天皇のことをナと呼んでいたからだろう。釣ったナ(魚)はアユ(年魚)である。和名抄に、「鮎 本草に鮧魚〈上の音は夷〉と云ふ。蘇敬に曰はく、一名に鮎魚〈上は奴兼反、阿由、漢語抄に銀口魚と云ひ、又、細鱗魚と云ふ〉といふ。崔禹食経に云はく、貌は鱒に似て小さく、白き皮有りて鱗無く、春に生れ夏に長り秋に衰へ冬に死ぬ、故に年魚と名づくなりといふ。」とある。このアユという語は、アユ(肖)と同じ言葉(音)である。ナ(中)、ナ(魚)、ナ(名)(注12)のそれぞれの似ていること、写像としてあることを言いたいから、アユ(鮎、肖)という語をもって示している。仲哀紀には、「皇太后の雄しき装したまひて鞆を負きたまへるに肖えたまへり。」と、「肖ゆ」という言葉を使って述べている。鞆は弓の防具で左手首に着ける。別にトモとも呼ばれている。「上古の時の俗、鞆を号ひて褒武多と謂ふ。」(応神前紀)とある。アユの友釣りのことに通じている。互いに補完し合う形で言葉群が文字どおり写像のように構成されている。そして、なぜかアユ sweetfish のことを本邦に「鮎」という字を用いている。魚で占うことを表して、紀でウケヒをするのにかなっている。

記では、河の名を「小河」、磯の名を「勝門比売」としている(注13)。ヲガハからは、ヲ(緒)+ガ(助詞)+ハ(端)であったとイメージが浮かぶ。裳の端に緒があったことを謂わんとしているのだろう。助詞のガは所有の意を含んでいる。裳はスカートだからその裾は廻っていて糸口などつかめないと思うかもしれないが、実は巻きスカートだからたぐり寄せれば端は必ず存在して抜くことができる。難産の袋小路から解放されることの謂いであり、鞆の構造はあたかもクラインの壺のごとき袋物の閉じたような作りになっている。また、カチトヒメからは、カチ(徒歩)+トヒ(問、ト・ヒは甲類)+メ(女)、歩いて訪問する女性の意である。それまでは裳の括り糸が締められ、甑様の鎮懐石を着していて歩行がままならなかったことを示している。くり返すが、現実に、指貫袴のように、指貫裳なるものが通用していたということではなく、話の世界、言葉の操りに遊び戯れているのである。

かくて、古代の人の想像力は、ヤマトコトバのうちに構築されていたことがよく理解される。言語事実の後に一般的観念について語ることは、牛の後ろに犂をつけていて正しいものである(注14)。

(注)

(注1)近年の研究に加村2018.がある。「『古事記』 の 「裳」 の持ち主が援助の役割を果たし、神功皇后もこの条件に当てはまること、そして直前に語られた出産の物語との関連のなかで読むべきものであり、出産の穢れを清める禊に等しい行為として釣りをしたと物語っている可能性を示した。」(11頁)と述べている。読み方の可能性は無限にあるが、この議論の妥当性は低い。具体的な話の内容に近づくものとなっておらず、出産の穢れについての根拠の考究も乏しい。

(注2)「於是、皇后勾レ針為レ鉤、」(紀)とある部分について、岩田2017.は疑問を呈している。釣針(鉤)は製品化が進んでいた道具だから、「針」を勾げた「鉤」は形態上の類似性はあっても勝れた道具とは言えないという(184頁)。形態上の類似性は、古語に「肖ゆ」という言葉で表現される。頓智に長けた人なら、アユ(肖)をかなえることが言葉上アユ(鮎)を釣るのにふさわしいとすぐに気づいて受け容れられただろう。なにしろ、これは話(咄・噺・譚)である。そしてまた、アユは川に遡上して苔などを食べるようになっている。餌にがぶっと噛みつく性質はないため、餌釣り、引っ掛け釣りとも釣針の太さ、大きさ、湾曲の仕方などはさまざまであっても、現在市販されているものを含めて鐖(逆刺)のない釣針を使う地域が多い。現地での使用状況に合うものが求められ、釣り人のなかには釣針の曲り具合などを改良したり、自作する人もいる。考古学的に釣針が「製品化」されていったと技術史を直線的に捉えることは、現代人が陥りがちな錯覚である。骨角器から鉄器への移行は画期となっていても、だからといって実用の場面のひとつひとつの釣針に対し、近代的な物差しである「製品」として一元的に考えては現実から乖離する。アユの餌釣りについては、農商務省水産局編・日本水産捕採誌、国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1076822/320~321参照。各種の方法別、地域別の釣針の違いも図示されている。小鮎餌釣には、鐖のない針を使ってカツオの一本釣りのように、「釣り揚げたる魚は自から鉤を離るべきを以て左手に畚を持ち之を受くるを要す」方法が都合よかった。

(注3)和名抄に、「衣服類四十五〈野王案に、上に在るを衣と曰ひ、下に在るを裳と曰ひ、惣て之れを服と謂ふなりとす〉」、「裙裳〈裙帯附〉 釈名に云はく、上は裙〈唐韻に音は群と同じ、字は亦、裠に作ると云ふ〉と曰ひ、下は裳〈音は常、毛〉と曰ふといふ。白氏文集に、青羅の裙帯〈裙帯は此の間に字の如しと云ふ〉と云ふ。」とある。

(注4)皇后は新羅へ戦いに行っている。動きやすい服装に整える必要があり、袖括りの緒を引き括って動きの邪魔にならない出で立ちにしたことが想定され、同様の仕掛けが裳にもあると考えての話なのだろう。

(注5)倉塚1986.は、「これ[石]をどうやって腰につけたかはおくとしても、」(110頁)と棚に上げておきながら自論を進めている。「これで出産をのばしたというのは、説話的に神功に結びつけるためのこじつけに違いない。……鎮懐石や年魚釣りの話は、おそらくこの地方の民間信仰あるいは習俗をとり込んでできた話であろう。」(111頁)とある。聞く耳を持たず、身も蓋もない説明になっている。

(注6)佐原1996.参照。神功皇后の時代と甑の存在、またそれが須恵器製であるかといった詳論について、ここでは触れない。

(注7)甑落しについては、徒然草に、「御産の時、甑落す事は、定まれることにはあらず。御胞衣滞る時の呪なり。滞らせ給はねば、この事なし。下ざまより事おこりて、させる本説なし。大原の里の甑をめすなり。ふるき宝蔵の絵に、賤しき人の子産みたる所に、甑おとしたるを書きたり。」(第61段)などと見える。

(注8)近世以降、有職故実に行われている裳には、ウエストベルト部分に多色の組紐を括り緒のように総に施したものが見られる。裳自体、十二単などの後ろに引くものとなり、スカートとしての機能から外れている。ウエスト部分に絞るためにあったとは考えにくく、当初からデザインとしての飾りだったのだろう。とはいえ、「服飾の常として、最初は何か実用的な目的があったものが、後にそれが装飾となるのである。」(岩崎2009.102頁)から、その源はどこにあるか考慮する必要は残る。袴の類でも腰の紐に同様の例がある。指貫袴の裾や狩衣などの袖を括るためにつけられた緒が、腰紐部分においても同じく括りとめるものであるという連想が働き、装飾美に援用されたのではないか。プリーツとなる襞をまとめるために大腰に刺縫するに当たり、色糸を使ってかえって目立たせて装飾したことと釣り合うように、引腰にも紐の長さだけ上刺を入れるようにしたということではないか。

いま課題とされるべき古代の裳の腰部分は、埴輪などから推測するしかないのであるが、高松塚古墳の壁画では上着に隠れてわからない。それでもぐるりと一周するスカートであったことは確かである。そのときベルト通しに括り緒が通っていた可能性を否定することはできないが、平安以降に「退化してアクセサリになった」(村上1955.184頁)裳からのその原形を復元させることは難しい。いずれにせよ年魚釣りの話にある釣糸を、このウエストにあったかもしれない総から抜いたと考えるのは話の展開として成り立たない。釣りをするために裳を脱ぐことにはならないからである。

(注9)「鎮懐石」という呼称も記紀にはなく、万葉集にはじめて見られるものである。パンツ状の石を履いて貞操帯やヘルニアバンドのようなことをしている。

(注10)大浦氏は鎮懐石伝承の諸相としてまとめている。

上代文献に見られる鎮懐石をめぐる記事は、共通要素を根幹に持ちつつ、風土記は地誌として、日本書紀は史書として、古事記は王権の書として、万葉集は文芸作品として、それぞれの論理によるそれぞれの鎮懐石をめぐる記述を成り立たせている。……確固とした共通要素を母体としつつ、その都度様々なヴァリアントが産み出され、星雲のような運動体が伝えられてゆくという、伝承ということそのもののあり方をこそ見ておくべきなのではなかろうか。(133頁)

風土記、日本書紀、古事記、万葉集に対する現代的な視座による位置づけは、上代においても同等であったとは考えられない。地理学、歴史学、神学、文学というジャンル分けは近代になって起こっている。上代においては記し方こそ違え、ものの見方に画然とした分け隔てがあったとは思われない。上代の人たちはコト(事)をコト(言)に言語化したというに尽きるからである。

なお、大浦氏は、「則取レ石挿レ腰、而祈之曰、事竟還日、産二於玆土一。」にある「祈」をイノルばかりではなくウケフと訓む可能性を指摘している。もし事が成就するならば、事終えて帰る日に、ここに産まれよ、というウケヒ的なニュアンスを持つ発話と取ることができるとする。慧眼である。事が成就しないならば、事が終わる前に新羅の地で産まれることが当然のこととして予見され、仮定の表現を示す必要はない。そして、アユ釣りのウケヒ、橿日浦で頭を濯ぐウケヒに続くものである。石のパンツを履くという荒唐無稽な仕業はウケヒの設定に合致する。

(注11)「細鱗魚」(紀)とある。アユの鱗は細かい。うろこのことは別にコケラ(杮)とも言い、コケ(苔)に音が通じている。すなわち、甑落しと杮落しとが、古代に対比されておもしろがられていたということである。

(注12)拙稿「古事記の名易え記事について」参照。

(注13)紀の記述に、征韓前の記事になり、ウケヒの話に仕立てられているため、新羅に勝ったことにかかる命名かとする説が行われているが、それは誤りであろう。紀には磯の名について記載はなく、また、記では河の名を「小河」などと単純な名にしている。新羅云々に対するに「小河」というのは理屈に合わない。

(注14)ソシュールの用いる譬え、「言語事実を持つ以前に一般的観念について語ることは、牛の前に犂をつける如き転倒である。」を踏まえた。一般に「鋤」と訳されているが、フランス語の諺に重量有輪犂を指すため筆者は「犂」とした。

(引用・参考文献)

岩崎2009. 岩崎雅美「古代女性の袴と裳」舘野和己・岩崎雅美編『古代服飾の諸相』東方出版、2009年。

岩田2017. 岩田芳子『古代における表現の方法』塙書房、2017年。

大浦2010. 大浦誠士「「鎮懐石」伝承の諸相」『説話論集 第十八集─上代における伝承の形成─』清文堂出版、2010年。

加村2018. 加村さとる「『古事記』研究 ─神功皇后の年魚釣りについて─」『あいち国文』第12号、2018年9月。愛知県立大学学術リポジトリ https://doi.org/10.15088/00003729

倉塚1986. 倉塚曄子『古代の女─神話と権力の淵から─』平凡社、1986年。

佐原1996. 佐原真『食の考古学』東京大学出版会、1996年。

杉井1994. 杉井健「甑形土器の基礎的研究」『待兼山論叢 史学篇』第28号、1994年12月。大阪大学学術情報庫 https://hdl.handle.net/11094/48033

村上1955. 村上信彦『服装の歴史 第1(キモノが生まれるまで)』理論社、1955年。

加藤良平 2025.11.27改稿初出