本稿では、応神紀、仁徳記に載る「枯野」という船にまつわる説話について検討する。カラノと特別に命名されていることはそれなりの古代的観念によるものであり、それを解き明かすことが最重要課題である。上代の人たちはものごとをヤマトコトバで考えていたから、ヤマトコトバの体系のなかで理解が完結するよう解明されることが期待されている。文化人類学のフィールドワークにも似た異世界への探求心が求められる。

枯野説話の本旨

「枯野」の船の逸話は応神紀と仁徳記に載っている。話の持ち味に違いがあるが、「枯野」と名づけられた高速船が老朽化し、その廃材を使って塩を焼いたところ燃え残りがあり、それで琴を作ったら遠くまで響く音がした点は共通する。疑問点としては、(1)「枯野」という船の名称の由来、(2)船を焼いて琴が出現していること、(3)紀では応神朝、記では仁徳朝のこととされて内容も若干異なること、(4)歌謡の解釈、などが挙げられる(注1)。

冬十月に、伊豆国に科せて船を造らしむ。長さ十丈なり。船既に成りぬ。試に海に浮くるに、便ち軽く泛びて疾く行くこと馳るが如し。故、其の船を名けて枯野と曰ふ。〈船の軽く疾きに由りて枯野と名くるは、是義違へり。若しは軽野と謂へるを、後人訛れるか。〉(応神紀五年十月)

三十一年の秋八月に、群卿に詔して曰はく、「官船の枯野と名くるは、伊豆国より貢れる船なり。是朽ちて用ゐるに堪へず。然れども久に官用と為りて、功忘るべからず。何でか其の船の名を絶たずして、後葉に伝ふること得む」とのたまふ。群卿、便ち詔を被けて、有司に令して、其の船の材を取りて薪として塩を焼かしむ。是に五百籠の塩を得たり。則ち施して周く諸国に賜ひ、因りて船を造らしむ。是を以て、諸国、一時に五百船を貢上る。悉に武庫水門に集ふ。是の時に当りて新羅の調使、共に武庫に宿す。爰に新羅の停に、忽に失火せぬ。即ち引きて聚へる船に及びぬ。而くして多の船焚かれぬ。是に由りて新羅人を責む。新羅の王聞きて、讋然ぢて大きに驚きて、乃ち能き匠者を貢る。是猪名部等が始祖なり。初め枯野船を塩の薪にして焼きし日に、余燼有り。則ち其の燃えざることを奇びて献る。天皇、異びて琴に作らしめたまふ。其の音鏗鏘にして遠く聆ゆ。是の時に天皇、歌して曰はく、

枯野を 塩に焼き 其が余り 琴に作り 掻き弾くや 由良の門の 門中の海石に ふれ立つ なづの木の さやさや(紀41)

とのたまふ。(応神紀三十一年八月)

此の御世に、菟寸河(注2)の西に、一つの高き樹有りき。其の樹の影、旦日に当れば淡道島に逮び、夕日に当れば高安山を越ゆ。故、是の樹を切りて船を作るに、甚捷く行く船なり。時に、其の船を号けて枯野と謂ふ。故、是の船を以て、旦夕に淡道島の寒泉を酌みて、大御水を献る。玆の船、破れ壊れて塩を焼き、其の焼け遺れる木を取りて琴を作るに、其の音七里に響む。爾くして歌ひて曰はく、

枯野を 塩に焼き 其が余 琴に作り 掻き弾くや 由良の門の 門中の海石に ふれ立つ なづの木の さやさや(記74)

といふ。此は志都歌の歌返ぞ。(仁徳記)

「枯野」伝承の記紀間の違いは、もとは一つであった逸話の素材を異なる方法でまとめたからだろう。記では巨木伝承から説き起こされる。菟寸河の西に大木があり、その影は朝は淡道島(淡路島)、夕方は高安山を越えるものであった。その木から船を造ったら高速船ができた。朝廷は、朝夕に淡道島から名水を宅配させていた。しかし、船が老朽化したので塩作りのために燃料にして焼いたら焼け残りがあり、それで琴を作ったとする。一方、紀には巨木伝承や名水宅配の記述はなく、その代わり、老朽化した高速船を焼いて塩を作ってそれを諸国に頒布し、塩を糧にして再度造船したものを武庫水門に集結させたが、新羅の調使の宿から出火し、船に延焼してたくさん焼けてしまった。新羅王は詫びとしてすぐれた船大工を送ってよこした。余談として、最初の高速船を薪に塩を作った際、燃え残りが残ったので不思議に思い、天皇は琴を作らせたとしている(注3)。

話の中心は記紀ともに所載の話素である「枯野」という船のこと、また、塩に焼いたら焼け残りができたこと、その焼け残りで琴を作ったら音が大きかったこと、そしてまったく同じ歌謡が歌われているところにある。応神紀三十一年条の詔で、「何其船名勿レ絶、而得レ伝二後葉一焉。」と諮問している。紀の船と記の船は構造的には同じかもしれないが、造られた場所が違う。なのに同じく「枯野」という名を負っている。違う船なのに同じ名で呼ばれて然るべきと当時の人々に了解され疑問が抱かれていない。だから伝承されている。「枯野」という名こそが重要である。

「枯野」という名

はじめにこれまでの諸説を紹介する。

大系本日本書紀の補注に、「枯野は宛字で、カラは軽を意味するものであろう。カルのルは後舌母音で ro としばしば交替する音であり、 ra とも交替しうる音である。ノは去(ヌ)の転。速く走る意。或いは地名による名かともいう。延喜神名式に伊豆国田方郡軽野神社、和名抄に同郡狩野郷(今、静岡県田方郡修善寺町・天城湯ヶ島町)がみえる。しかし、以下の注を書いた人は、枯野を宛字と思わず、文字通りに、枯れた野の意と認めたので、船の軽く疾きに由りて「枯野」と名づけるのは、おかしいと判断したのである。そして「軽野」といったのを後人が訛ってカラノ(枯野)というに至ったものかと注記を加えたのである。」(432頁)とある。

この宛字説を超えた解釈は佐佐木1995.に見られる。応神紀三十一年条の記事は、船の廃材を焼いて塩を採ったという話が、塩の代償として諸国から献上された船が焼けたという話になって逆転反復されていると指摘する。そして、万葉歌に、「…… 焼く塩の 辛き恋をも ……」(万2742・3652・3932)などとあることを勘案すれば、船の廃材で塩を焼いたとある点に着目すべきで、この説話は、「 [ 塩─焼く─辛 ] という経験的・意味的な結び付きと、[ 辛─韓(=新羅)─枯 ] という音韻的結び付きによって成立しているのではないかと解釈されるのである。」(191頁)とする。そして、「枯野」の「枯」は、船が軽く泛ぶものであっただけでなく、それが朽ちてしまったから選ばれた用字であると捉える。全体に、口承時代の説話に特徴的な性格を持つものであると指摘している。応神紀のほうだけ政治的意図を反映して「新羅」が登場しているとし、意味的関係と音韻的関係は相互関係として縦横の関係になっているとして図示している。

塩ー焼く(ー辛)

|

韓(新羅)

|

軽←泛びて…

|

枯←朽ちて…(193頁)

しかし、「枯野」と名づけられたのは応神紀五年である。朽ちる前から「枯野」である。新羅の火の不始末以前から「枯野」である。形あるものは皆滅びるもので、他の木造船もみな朽ちる。むろん、すべての船が「枯野」と呼ばれたのではなく、応神紀や仁徳記に載る高速船のみが「枯野」である。佐佐木1995.の注記に、「野」について、「燃え残った廃材で作った琴の出すすばらしい音が遠くまで響きわたったということからすれば、「枯野」の「野」の部分は「音」の意のネがノに転じたものとも見られる。」(198~199頁)としている。「枯野」という字に意味的な対応をもっているとの当初の主張は崩れてしまい、音韻的結び付きから「カラノ」と呼んだというに止まっている。

「枯野」と称することについて、応神紀五年条の分注に「是義違焉」とある。そして「軽野」案を提示している。軽く速く走るから、「枯」ではなく「軽」ではないかとは誰でも気づく。紀の編纂者はわざわざそんな指摘を口にしている。何も断る必要もないようなことを殊更に注記している。そのくせ、水に浮かぶ船の名が「野」であるという「義違」としか考えられない点については口を緘している。「野」については「義違」ではないと認められていたとも受け取れる。翻って考えれば、この注は、「枯野」という名はなぞなぞ、頓智クイズの在り処を示すしるしとして仕組まれているとの推測に至る。ヤマトコトバの奥義を伝えるべくして創作された、紀に独特で巧妙な修辞法なのだろう(注4)。

野は、山の麓のように水がかりが悪く、耕作には適さない一帯をいう。和名抄に、「野〈曠野附〉 四声字苑に云はく、野〈以者反、字は亦、墅に作る。和名は能〉は郊牧の外地なりといふ。日本紀私記に曠野〈阿良能良〉と云ふ。」とあり、馬の飼育場「牧」の周縁地で、狩りが行われたところである。その野に一面に草が枯れ広がっていると、それはすべて干し草、馬の飼葉に利用可能である。ふつう、干し草は刈り取った草を乾燥させて利用する。そして飼葉桶に入れて馬に与える。野が一面に枯れている情景とは、飼葉桶に入れるような干し草がたくさんできあがっている状態を示していることになる。それを食べれば馬はよく育ち、「疾行如レ馳」と呼ぶに値して速く走るに違いあるまい。古代の高速陸上交通手段はとりもなおさず馬であった。そして、飼葉桶は「槽」である。フネとは船の形をしたもののことである。

「枯野」をカレノではなく、カラノとわざわざ訓じている。佐佐木1995.のとおり、音韻的な結び付きはおもしろがられたことだろう。ただし、それは、説話の構成上の次元においてである。道具に接頭するカラは、唐紙、唐耒などのように、大陸から伝来したもので、しかも特殊な機巧のほどこされたものの呼び名である。この船がカラノと称される所以は、従来のヤマトの船にはないメカニズムによって高速船が成っていたことを表したかったためだろう。廃船後、薪として塩を焼いたが燃え残りができたといい、燃え残りで琴を作ったら大きな音が響いたとしている。説話の最後に歌がついていて、「さやさや」と擬音語のように締めくくられている。話にオチが付いているものと考えられる。後述する。

応神紀では、「余燼」が残ってどうして燃え尽きないのか不思議がっている。それまでの船であれば燃え残ることがなかったことを表すようである。そのニュアンスを汲みとることこそテキストを読む目的である。船を焼いて何が燃え残ったのか。モエクヒが塊となっている。燃える前はログヒ(櫓(艪)杭)だったのだろう。

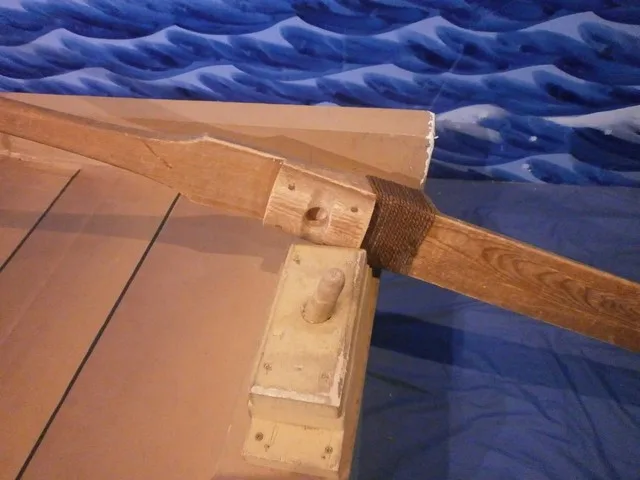

櫓杭は船の櫓床の端に設けられた小さな突起をいい、櫓臍などとも呼ばれる。櫓腹に作られた穴の部分、いわゆる入れ子に嵌め、櫓を漕ぐときの支点とした。櫓は船を漕ぎ進めるための推進具で、櫂とならび広く用いられた(注5)。和船の櫓の漕ぎ方は、正面を向いて櫓を握り、揚力原理によって推進力を得て進んでいく(注6)。櫓材には樫などの堅い木が使われ、それに対する櫓杭部分も堅く塊になっていて、実際にも船の他の部分と比べて燃え残る可能性は高いと言える。

歌謡に、「海石に ふれ立つ なづの木の さやさや」とある。この個所には曖昧な解釈が横行している。「海石」の上に「なづの木」が「ふれ立つ」ていて、「さやさや」と音がするのか、「海石」と「なづの木」が「ふれ立つ」て「さやさや」と音がするのか、よくわからない(注7)。

「なづの木」を水辺の植物とすると、水に漬かっているところが波に揺られて水面上の葉がさやさやと鳴っていることになる。波だけが動いて風がない状態を言っていることになり、海底地震のような不気味さである。「なづの木」を海藻とすると、水中の海藻に音を感じ取らなければならない。水中の音はふつう、波の音、潮の音である。海藻は引き上げた時にバシャバシャと音を立てることがあるかもしれないが、水中で「さやさや」とはしない。いかに比喩であれ、擬態語ととろうにも、海藻の意に解するには不自然な形容である(注8)。ここは、木製の櫓を使ったら海中の石に触れた。音かどうかはさておき、そのことを「さやさや」と表していると考えるべきである。

また、「枯野」のモエクヒには、春になる直前、冬の終わりに野焼きをすることも含意されているのだろう。牧草地においては、枯れた草を焼いて春の新芽を促した。燃えて萌えたのである。牧には周囲に杭が打たれ、ロープを張って家畜が逃げ出せないように、また、害獣に襲われないようにしていた。野焼きで杭に火が付き、焼け棒杭の「余燼」となったり、跡に新たに杭をめぐらせることもあっただろう。燃え杭と萌え杭のある光景である。なぜ杭ばかり立てているかと問われれば、そこに馬を繋ぐから、または船を繋ぐからであり、両者が等価なのは、フネとは飼葉を入れる槽でもあるからである。「枯野」という船の名の「野」の、「疾行如レ馳」フネのイメージにかなっている。以上のとおり、動力源として櫓を伴った高速船は、音韻的、意味的に、重層的な結び付きをもつことから「枯野」と命名されたと考えられる。応神紀五年条の注記、「由二船軽疾一名二枯野一、是義違焉。若謂二軽野一、後人訛歟。」は、愚かなふりをして読者に謎掛けをしているのである。

船と琴、トビの尾と櫓

次に、琴と船の関連について考える。

登場する琴については、後漢書・蔡邕列伝の焦尾琴の逸話が引かれることが多い。「呉人に桐を焼きて以て爨ぐ者有り。邕、火の烈く声を聞きて、其の良木たるを知る。因りて請ひて裁りて琴と為るに果して美音有り。而るに其の尾猶ほ焦げたり。故に時の人、名けて焦尾琴と曰ふ。(呉人有焼桐以爨者、邕聞火烈之声、知其良木、因請而裁為琴、果有美音、而其尾猶焦、故時人名曰焦尾琴焉。)」とあり、捜神記にも同様の記載がある(注9)。

本邦においては、琴を弾く埴輪像が見られるように古くから琴は存在した。当たり前にあったようで焦尾琴の逸話を引用するには及ばない。そして、塩を作るのに船を焼いたら焼き残るところがあったのでそれで琴を作ったとしている。それを特別な琴として話題にしている。

西郷2005.は、根の国の話にある「天の詔琴」(天の沼琴)のコトを「木の音」とする語源説と同様との説を唱えている。しかし、琴は木を叩いて音を出す楽器ではなく、弦を弾いて鳴らすものである。また、船材に楠が多く、正倉院以降の琴に桐材が多いことからして、枯野伝承の琴の材料については「説話上の構成に他なるまい。」(125頁)としている。「枯野」の船材が桐であろうはずはない。桐を焼いて燃え切らなくて不思議がる部分は、ひょっとしたら根の太い部分にあるのかもしれないが、船材としても琴材としても活用することはない。ありえないことを想定する場合には、説話に明示されているはずである。また、出土品のうち共鳴槽をもった琴の大半は、スギやヒノキといった針葉樹製である(注10)。そして枯野説話は、「話(咄・噺・譚)」として作り上げられ、当時のヤマトの人に必然性を感じさせるものであったと考えられる。話の内容、筋道が違う蔡邕の焦尾琴伝説とは無関係である。

当時の琴は和琴(倭琴)である(注11)。二十巻本和名抄には、「日本琴 万葉集に云はく、梧桐の日本琴一面〈天平元年十月七日、大伴淡等、使の監に附けて中将衛督房前卿に贈りし書に記せるなり、体は箏に似て短く小くして六弦有り、俗に倭琴の二字を用ゐる。夜万止古止。大歌所に鴟尾琴有り。止比乃乎古止。倭琴の首を鴟の尾の形に造ればなり〉といふ。」とあり、万810・811番歌の題詞に対応している(注12)。

また、延喜式・伊勢大神宮式に、「鴟尾琴一面 〈長さ八尺八寸、頭広さ一尺、末広さ一尺七寸、頭鴟尾広さ一尺八寸〉。」とある。和琴の一つの鴟尾琴は後に廃れてしまったが、鳥のトビの尾のような、曲がり出た形の装飾がほどこされていたもののようである。谷川士清・倭訓栞に、「とびの越ごと ……神武紀に、金色の鵄、天皇の弓弭に止りしこと見えたり、琴の起りハ弓を並へたるといふことあれは、是其義に据りしなるへし」(国文学研究資料館・国書データベースhhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200002917/686?ln=ja、読点を補った)とある。ヤマトコトバにトビノヲノコトとあるからには、本邦の人のあいだに琴の概念は定まっているのである。

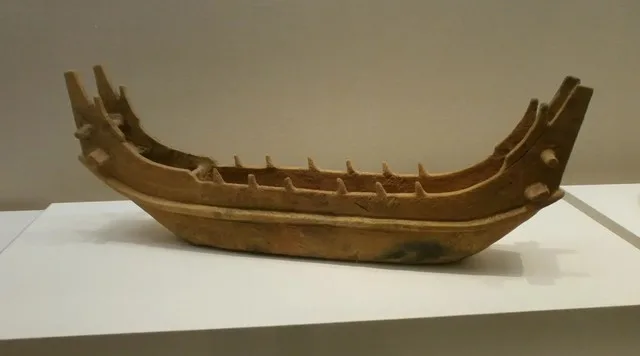

発掘される琴としては、共鳴槽を持たない板作りのもの、共鳴槽を持つもの、ミニチュア、の三種に大別される。共鳴槽を持つものが和琴と通称されたもので、六突起、六弦、琴軋と呼ばれる鼈甲製のピックで演奏され、現在の雅楽では神楽歌、東遊、久米歌、大歌、誄歌といった日本古来の「歌もの」の伴奏楽器とされる。出土品では、その作りから、槽作りのもの、甲作りのもの、箱作りのものに分けられており(注13)、古墳時代のものとして槽作りの大ぶりの琴が見られる。島根県松江市石田遺跡のものは、幅13.5cm×全長192cm、滋賀県野洲町市三宅東遺跡のものは全長161.3cmという。その共鳴槽の作りは槽作り、すなわち、フネを作って蓋をする形であった。「枯野」のフネの焼け残りから、琴のフネが作られたという話は、言葉の洒落となっていて適っている。

その和琴の形にトビの尾を見ている。トビはタカ科の鳥で、海辺に多く見られる。上空から狙いをつけ、死んだ小動物や観光客の食べ物を急降下してさらっていく。空高く輪を描くように飛び、ピイヒョロロと鳴いてその声は遠くまで聆こえる。よく上昇気流をとらえてグライダーのように両翼を広げて動かさず、尾羽を使って方向転換している。李自珍・本草綱目に、「時珍曰く、鴟、鷹に似て稍小さし。其の尾、舵の如く、極めて善く高く翔りて、専ら鶏雀を捉ふ。(時珍曰、鴟似鷹而稍小、其尾如舵、極善高翔、専捉鶏雀。)」と評されている。船において羽ばたくことがないように見立てられるものとは、櫂を使わずに船尾の櫓のみで進むものと言える。その軽やかな航行を見て、トビが空を翔るようにあると譬えられたということである。

トビは、紀に鵄、新撰字鏡に鳶、蔦、鵄、殦、鴟、鵈、和名抄に、〓(弖偏に鳥)、鴟、鳶、〓(缶冠に鳥)、〓(屰に辶)、鵟と書かれる。鵄の字にある至は矢が到達することを表し、鴟の字の氐は底に低くなるように薄く這いつくばる形、ないしは抵る意、鳶の字にある弋はいぐるみの形とされている。木鳶、紙鳶、風鳶とは凧のこと、古くはいかのぼりと呼ばれたものである。トビが羽ばたかずして飛んでいる様を、糸をつけた薄っぺらな足つきの凧に似たものと捉えていたらしい。英語の kite はトビのことである。

イグルミは射て包む意、すなわち、弋の字の字形にあるY字形の矢の股に糸をつけ、それを鳥に向けて射って糸を絡ませ、飛べなくして落ちたところを捕まえるというものである。和名抄に、「弋射 唐韻に云はく、弋〈与職反、以豆留〉は射なりといふ。四声字苑に云はく、矰〈音は曽〉は射る矢なり、繳〈之若反〉は矰繳して飛ぶ鳥に加する所以なりといふ(矰繳所以加飛鳥也)。」とある。イヅルは射蔓の意とされ、また、糸弓とも呼ばれる。和琴はぐるぐると六重巻きに糸を巻くもののようである。ここにある「加」と同じ用法は、詩経・鄭風・女曰鶏鳴の「将た翶し将た翔し 鳧と雁とを弋す 弋して言に之に加つ 子と之を宜とせむ(将翶将翔 弋鳧与雁 弋言加之 与子宜之)」に見える。詩経の「加」については、鄭箋に、料理にするとき豆を加えること、集伝に、射て鳥に中てること、また、嘉に通じて「嘉き御供え」(赤塚1986.147頁)のこととする説があげられている。集伝説が日中とも有力視されているが、弋射において肝要なのは矢が命中することではなく、矢についている糸が鳥の翼に絡まって羽ばたけなくすることである。よって鳥は落ち、捕まえることができる。

古語に、「加ふ」は「銜ふ」と同根で、食ひ+合ふ、の約とされ、上下の歯でしっかり物をはさみ支えて外れないことを指す。その「加」の意味は枷に通じ、手枷、足枷で動けなくするのと同じことである。名義抄に「桎 音質、ホダシ、テガシ、アジカシ、手杻也、足械也」とあり、字鏡集に「枷 鉫同、〓(革偏に加)同、ネリ、クヒカシ、クサリ、キツナ」とある。したがって、和名抄と詩経の「加」の訓としては、絆などとも書かれるホダスがふさわしい。新撰字鏡に「琑鏁 思果・思招二反、鏁同字、久佐利、又止良布、又保太須」とある。紀にあった「余燃」と同じ燼は、新撰字鏡(板本)に「〓(火偏に替)熸燼藎〓(火偏に韯)㶳 六形同、子廉反、燼者似進如云二反、去、火滅為二〓(火偏に替)燼一火余木也。火介知乎佐牟、又保太久比」とあり、榾柮のことで、音ホダを同じくする。絆すとは繋ぎとめ束縛することだから、拘束のために縄紐を絡ませることである。音韻的結び付きは、〔枯─辛─韓─絡〕と続くものであった。

弋の字は杭の意にも使われ、杙とも書く。紀の「余燃」のクヒである。もともとの意味のY字形の矢は、鏃になると雁股とも呼ばれる矪のことである。和名抄に「矪 唐韻に云はく、矪〈張留反、漢語抄に久流利と云ふ〉は鳥を射る矢の名なりといふ。」とある。トンビがクルリと輪を描いた、である。鏃が金属製となり、刃のように磨がれて鳥の脚を傷つけるかと後に誤解されたが、元来はいぐるみのことであった。矪の字にある舟は、特段、字書に説明されているわけではないが、「枯野」の船のことを思い起こさせる。速く飛ぶトビのような船だと思い、船尾につけた艫櫓ひとつで漕ぎ進むのを、翼を羽ばたかせないままに進むと見立てている。

トビノヲは鴟尾の訓読語であるとされる。鴟尾は、(1)古代の瓦葺建築の大棟の両端に取り付ける装飾物の沓形、後に鬼瓦や鯱へと発展するもののこと、(2)牛車の轅の後方に伸びる小轅のことをいう。和名抄では、居処部に「鴟尾 唐令に云はく、宮殿は皆、四阿に鴟尾〈弁色立成に久都賀太と云ふ〉を施せといふ。」、舟車部に「轅 唐韻に云はく、輈〈張流反〉は車の轅なり、轅〈音は園、奈加江、俗に前に在るを轅と謂ひ、後に在るを之れを鴟尾と謂ふ。或に小轅と云ふ〉は車の轅なりといふ。」とある。同じく牛に牽かれる唐耒(犂)において、それに相当する部分を耒轅という。字鏡集の枷の説明にあるネリはこれを指すのだろう。轅は長い柄のことであるが、船の櫓も同じく長く、また、少しく湾曲していて力を伝えるのに効果的である。そして、「矪」字は、本邦に農具の唐竿、連枷、いわゆるくるり棒のことも指す。よって、枷はモエクヒでもあり、トビノヲでもあることになっている。

また、鳶の者、鳶の衆といえば、建築・土木工事の人足で、鳶職、鳶口とも呼ばれる。鳶口は、棒の端にトビの嘴のような鉤をつけた道具である。物を引っかけて動かし、運んだり壊したりするのに用い、消防用でも活躍し、単にトビともいう。鳶の者(衆)のことは、また、手子(梃子)の者(衆)、単にテコともいう。大工、土木、石工など、下まわりの仕事をする者のことであり、かなりの力を要する。手子(梃子)は支点のまわりに回転しうる棒のこと、力のモーメントを利用して小さな力を大きな力に変える。櫓杭に櫓の入れ子を嵌めることで、櫓は梃子の原理で力強く推進力を生む。何梃もの櫂に代わるほど力強いものと考えられたのだろう。

「枯野」と櫓と塩、カヂ(楫(檝))、伊豆手船という語

紀で、天皇は群卿に、長らく官船として活躍してきた功績から、その名を忘れられないように後世に伝える方法を問うている。群卿の出したアイデアは、船材を薪にして塩に焼かせることであった。そして、五百籠の塩を得てそれを諸国に配り、それを糧としてそれぞれに船を造らせた。その五百艘の船を武庫港に集めたところ火事に遭い、その責任を取る形で新羅は大工職人の「猪名部等之始祖」を献上している。猪名部は雄略紀にも載る大工職である。話の展開に飛躍が見られるものの、本筋は高速船やその造船技術ばかりでなく、「枯野」という名を後世に伝える方法として、塩に焼くことがふさわしいと考えられていたことがわかる。

すでに述べたとおり、「枯野」という船の名は、牧とした野が枯れて大量の干し草が得られ、早く走る馬がよく成長することを譬えとしたものであった。「軽泛疾行如レ馳」(応神紀)、「甚捷行之船也」(仁徳記)とある。トビの尾を思わせる櫓を推進具とした船である。

万葉集に、「伊豆手船」、「伊豆手の船」なる語がある。

防人の 堀江漕ぎ出る 伊豆手船 楫取る間なく〔可治登流間奈久〕 恋は繁けむ(万4336)

堀江漕ぐ 伊豆手の船の 楫つくめ〔可治都久米〕 音しば立ちぬ 水脈速みかも(万4460)

「伊豆手船」の意については、伊豆の地に造船技術があったからとする説が根強い。「枯野」号についても、応神紀に「伊豆」の地名が示されている。そして、「手」は、一般に、方式、種類の意とされている。けれども、他に「真熊野之船」(万944)、「松浦舟」(万1143・3173)、「足柄小舟」(万3367)といった例はあっても、~風の、という意味で地名に「手」と付けられた言い方が見られない。そもそも伊豆が造船技術の特化した国であったかわからない。イヅについては、第一に、弋と関係しそうである。すなわち、「伊豆手船」とは、鴟尾、轅のような櫓をもって進ませる船である。また、第二に、イヅク(何処)のイヅの可能性もある。

多由比潟 潮満ちわたる 何処ゆかも 愛しき背ろが 吾許通はむ(万3549)

「何処」が単独で使われたのは上一例であるが、不定の場所・方向・方角を示す語根で、どこ(where)、の意である。イヅという語に含意されるどこかわからないという意に「伊豆手船」を解すれば、どこに「手」があるかわからない船、すなわち、櫂がなくて櫓で進む船ということになる。また、どちらの方向を向いているのかわからないという意と解すれば、船尾の艫にあって方向舵のようなふりをしておきながら実は推進具として十分に働いている櫓によって進む船ということになる。

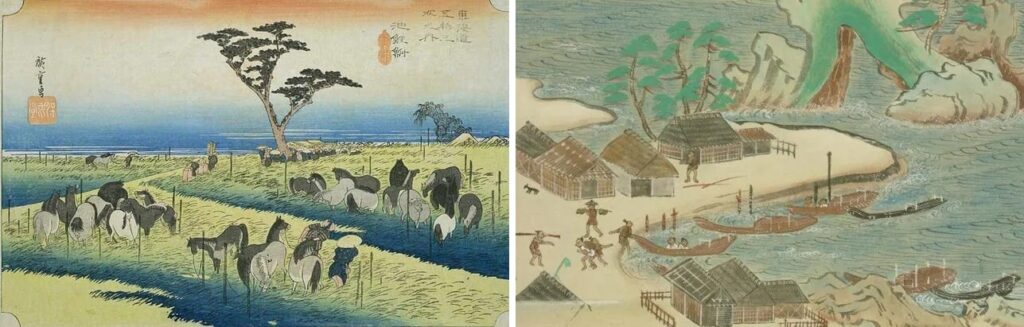

古代の船の推進具としては、櫂(パドル)、楫(オール)、櫓、帆、棹があげられる。銅鐸の線刻としては、福井県春江町出土の井ノ向1号鐸に、船首尾を高く反り上げた船が鋳出されている。その船上と舷側に棒状のものが多数刻まれており、漕ぎ手と櫂とを表しているとされている。また、船形埴輪としては、宮崎県西都原古墳群出土の埴輪に舷側にカギ状の出っ張りがついており、そこを櫂の支点として船の進行方向に背を向けて座って漕ぐものであると見られている。

櫓については、石井1995.に、「日本では縄文・弥生・古墳時代の数千年間に及ぶ長い時代を通じて櫂を使い、櫓が実用化したのは七世紀頃に遣唐使船として中国のジャンク技術を導入した際に、一緒に入ってきたのではないかと思われるふしがある。それは承和五年(八三八)の遣唐使船に乗った入唐僧円仁の『入唐求法巡礼行記』の中に「帆を上げ、艫(櫓)を揺してゆく」といった一節があるからである。しかも『万葉集』には、櫂、楫はあっても櫓なる言葉はでてこないので、おそらくこれが史料面での櫓の初出ということになるかもしれない。」(253~254頁)とある。ただし、和名抄に、「艣 唐韻に云はく、艣〈郎古反、魯と同じ〉は船を進むる所以なりといふ。」とある。櫓は漢語で音読みだから、ヤマトコトバ重視の万葉集には現れにくい。仁徳前紀には「取二檝櫓一」とあり、「檝櫓」をカヂと訓んでいる。

楫(梶、檝)という言葉は、櫓や櫂といった船を漕ぐための推進具の総称とされており、また、楫と櫂の意味の違いは未詳、ないし、混乱が見られるという。操舵のための舵との間の紛れも影響しているのだろう。田村1990.は、ロ、カイ、カヂなどの「語義はそれぞれ交錯しており、類別しにくいものであるのは、これらの機能が、古くさかのぼるほど、近似のものであったことからくるものであろうと推察する以外にない。」(173頁)と解説する。妥当な判断である。和名抄に「檝 釈名に云はく、檝〈音は椄、一音に集、賀遅〉は舟をして捷疾ならしむといふ。兼名苑に云はく、檝は一名に橈〈奴効反、一音に饒〉といふ。」、「棹 釈名に云はく、旁に在りて水を撥ぬるを櫂〈直教反、字は亦、棹に作る。楊氏漢語抄に加伊と云ふ〉と曰ひ、水中に櫂し、且た櫂を進むなりといふ。」、新撰字鏡に「棹櫂 同、直孝徒角二反、檝類也。謂三木无二枝柯一。櫂長而殺者也。船乃加伊〉」、「柂 船乃加地」、一切経音義に「舟艥 又作二檝楫一、子獵反、櫂謂二之艥一。艥者槤也。撥レ水使二舟槤一疾者也。倭に加伊と言ふ。櫂、馳教反、檝也。倭に加地と言ふ」とある。したがって、カヂという語は、櫂のことも言えば、櫓のことも言っていたと考えられる。

万葉集にカヂの語は、「真梶」、「小梶」、「梶棹」、「八十梶」など含めて七十例ほどある。用字としては、「梶」(万220・257・260・366・368・509・930・934・935・936・942・1143・1152(二例)・1185・1205・1221・1235・1254・1386・1453・1455・1664・1780・2015・2029・2072・2089・2223・2746・3211(「八十梶」)・3212(「八十梶」)・3232・3333(二例)・4025・4240・4461)の三十八例、「檝」(万1138・2044・2067・2088・2494・3173・3174・3299)の八例、「櫂合」(万1062)、また、音仮名としては「可治」(万3611・3624・3627・3630・3641・3664・3679・3894・3961・3993・4027・4048・4065・4336・4360・4368・4459・4460)の十八例、「加治」(万3555)、「加遅」(万4006)、「可知」(万4331)、「加(夜蘇加)」(万4363・4408)となっている。「梶」の字は中国では梢の意である。本邦では船のかじや車のかじ棒、和紙の原料のカジノキの意味に使われるようになった。字形が木の尾とあることから、鴟尾との関連が想起されて好まれたようである。

石井1995.に、櫓の推進理論が解説されている。櫓を漕ぐことによって水中のブレードが一定の迎角をもって往復運動すると、櫓下の下面に揚力を生じて推進力を得る。その推進力は櫓下の揚力係数と面積に比例し、水を掻く速度の二乗に比例するといい、漕ぐのに同調させて船体をローリングさせると櫓下の速度が増して推進力が大きくなる。仮に櫓を45°に深く入れても、揚力の70%程度しか推進力にならないものの、櫓下が薄ければ撓わせて入射角を増して効率を上げることができる。櫓下が細長いのは、例えば櫓下の水中部分の縦横比が20であれば、櫓下の迎角は11°が最適、抵抗力は抵抗係数にして0.03ときわめて小さく、効率が良いからであるという。これは、飛行機やグライダーの主翼、プロペラ、高性能ヨットの帆の縦横比を大きくするのと同じ理論であるという(254~256頁)。

櫓という字は、大きな楯のことも表し、説文に「櫓 大盾なり。木に从ひ魯声、樐 或は鹵に从ふ」とある。和名抄に載る艣は、集韻に「艣 船を進むる所以なり。通じて樐、櫓に作る」とある。鹵は塩(鹽)のことである。説文に「鹽 鹹なり。鹵に从ひ監声。古者、宿沙、初めて煮海鹽を作る、凡そ鹽の属、皆鹽に从ふ」、広韻に「天生を鹵と曰ひ、人生を鹽と曰ふ」とある。「枯野」の船を塩に焼いたとあるのは、類推思考の著しい無文字社会の考え方からは、その船に塩的なるものが内含していたことを示すものであろう。櫓の船であるから、櫓=樐=塩ということになる(注14)。船具の櫓と防具の盾は、ともに手首を返すように動かして操作する。そして、塩に焼くという焼の旧字、「燒」と旁の同じ「橈」は、撓うカヂのこと、すなわち、櫓である。櫓を形容していた鳶、轅、また、塩の音はいずれもエンである。

「枯野」は、牧における馬の飼育を比喩としていた。塩の重要性を指摘しているのだろう。厩牧令の厩細馬条に、「日ごとに、細馬に、粟一升、稲三升、豆二升、塩二夕給へ。中馬には、稲若しくは豆二升、塩一夕。」とあって、上馬、中馬には塩を与える規定が記されている。「駑馬」なる下馬には規定がない。貴重な塩はのろまな馬には適当にしておけということらしい。「五百籠(コは甲類)の塩」とある。塩の助数詞は「籠」である。廣山2003.は、砂粒状の塩は、計量単位として、斛・斗・升によって数えられているが、同時に、籠で数えられる場合も多かったことを検証している。しかるに、イホコなる言葉の音からは、塩の盛られた形が、野において枯草を材料にして建てられた仮小屋、「廬」のようであるとの謂いかもしれない。廬は「伏廬」、「廬屋」、「田廬」などと、伏せることを暗示する言葉である。

「籠」とあるのも、火桶の上に被せて衣類を乾かしたり、薫香を衣類にたきしめるのに用いる伏籠を連想させる。伏籠は、また、鳥を捕らえるための罠ともなるものや、鶏を入れておくゲージのこともいう。よって、薪で塩に焼くという面からも、弋で鳥を捕まえるという面からも、船尾の櫓のことであると導かれるのである。そして、廬の音は、櫓、鹵と同じくロである(注15)。廬を葺くのに使うのは「真草」であり、馬を養うのも「秣」である。「枯野」が早馬を譬えにした船の名であったことの語学的証左である。

「枯野」の船の歌謡

「枯野」の船の話の末尾に付けられた歌謡を検討する。

枯野を 塩に焼き 其が余り 琴に作り 掻き弾くや 由良の門の 門中の海石に ふれ立つ なづの木の さやさや(記74、紀41)

(記74原文:加良怒袁 志本爾夜岐 斯賀阿麻理 許登爾都久理 加岐比久夜 由良能斗能 斗那加能伊久理爾 布礼多都 那豆能紀能 佐夜佐夜)

(紀41原文:訶羅怒烏 之褒珥椰枳 之餓阿摩離 虚等珥菟句離 訶枳譬句椰 由羅能斗能 斗那訶能異句離珥 敷例多菟 那豆能紀能 佐椰佐椰)

現行の解釈としては諸家の説、ほぼ同じである。佐佐木2010.は、「枯野を塩に焼き、その余りを琴に作って、かき鳴らす。【すると】由良の海峡の岩礁に振れながら立っている、水に浸かった海藻のように、さやさや【と琴の音が響く】。」(98頁)と訳している。

原文の「那豆能紀」については、新撰字鏡に「漚 於候一候二反、去、又平、漬也。漸也。浮也。清也。奈津久、又比太須、又水尓豆久、又宇留保須也」とあるのに同じく、水に浸かった木のこととされる。そして、海藻が岩礁に根を張る様子から、「木」と表現したのであろうと解釈している。しかし、「沖になづさふ 鴨すらも」(万3625)、「鳰鳥の なづさひ行けば」(万3627)などとあるように、水の上にあったものが水の中に入ることがナヅの原義と思われ、海藻のようにもともと水中に生えているものは当たらないであろう。

ナヅノキは、上述のとおり、船の櫓のことである。「掻き弾くや」とあるのは、琴を奏でることと櫓で水を掻くこととを掛け併せた表現である。「由良」とあるのは淡路島の洲本市由良のこととされて間違いないが、ユラの音は、船のゆらゆらと揺れることを示唆している。櫓の船は、その揚力による進行に従い速いものほどよく揺れる。

「布礼多都」は波に振れながら立っている意ではない。「振る」は四段活用で連用形は「振り」、その意なら「振り立つ」とならなければならない。

大船に 戕牁振り立てて〔可之布里多弖天〕 浜清き 麻里布の浦に 宿りかせまし(万3632)

連用形でフレとなるのは下二段活用の「触る」、すなわち、さわって音が立つ意である。記の、大穴牟遅神の須世理毘売との脱出劇に次のようにある。

……其の天の沼琴とを取り持ちて、逃げ出でし時に、其の天の沼琴、樹に払れて、地動み鳴りき。(記上)

琴が触れて地鳴りがしたとある。遠くまで聞こえる琴の音色の話をしている。「其音鏗鏘而遠聆」(応神紀)、「其音響二七里一」(仁徳記)同様、「地動鳴」ばかりであり、音色の美しさを形容していない。「触(払)る」という語には神聖にして滅多に抵触してはならないものにさわるという意があり、だからこそこの世とは思えぬほど遠くまで通る音が出る。ふだんからしていてはうるさくて困る。また、「ふれ立つ」を海藻の形容とすると、大音響の琴の音が、歌謡のなかで、ただ「さやさや」とのみ表されていることになり、何のための詞書的叙述なのかわからなくなる。

わざわざ「ふれ立つ」という熟語動詞が使われている。「触れ」にはお触れを発する意がある。当該応神紀五年十月条にも「伊豆国に科せて、船を造らしむ。」とあった。「立つ」には、名を現わす、名が現れるの意があって、同じく広く知らしめることを表す。また、「月立つ」といえば、月のさわりが生じていることを表す。それは、障りが生ずることをいう「触る」と同意である。フレとタツの二語が似通っているところから造られた連語と考えられる。

士やも 空しく有るべき 万代に 語り続ぐべき 名は立てずして(万978)

吾が背子に 直に逢はばこそ 名は立ため 言の通ひに 何そ其ゆゑ(万2524)

…… 弱細 撓や腕を 枕かむとは 吾はすれど さ寝むとは 吾は思へど 汝が着せる 襲衣の襴に 月立ちにけり(記 27)

琴の音と掛け合わされる「なづの木」の音とは、水を掻き弾くバシャバシャという音ではなさそうである。万葉集中に二十二例に及ぶ「檝(梶)の音」とは、櫂のことなら舷側板の櫂座(クラッチ)とオールとが軋む音、櫓のことなら櫓杭と櫓臍との軋む音であろう。カヂノオトは、助詞ノの表記を区別せずに用字を示すと、「梶の音」(万930・934・1143・1152(二例)・2015・2029・3333・4461)、「梶の声」(万509・2072)、「檝の音」(万1138・2044・2067・3174)、「可治の於等」(万3624・3641・3664・4459)、「可治の於登」(万4065)、「加遅の於等」(万4006)、「櫂合の声」(万1062)、また、カラカヂノオト(「可良加治の於登」(万3555))のようにある(注16)。カヂノトの形でも、「梶の音高し 水脈早みかも」(万1143)とあり、櫓と櫓杭との間に軋む音が生じているのを歌ったものと思われる。また、「楫つくめ」(万4460)という語も船体との結節部のことであろうとされている。それらを「さやさや」と形容するのはふさわしくない。

さやさや

末尾の「さやさや」は記47歌謡にもある。

又、吉野の国主等、大雀命の佩ける御刀を瞻て、歌ひて曰はく、

品陀の 日の御子 大雀 大雀 佩かせる大刀 本剣 末ふゆ 冬木の すからが下木の さやさや(記47)(応神記)

解釈の難しい歌である。辺境の人が天皇の佩刀のさまを見て歌っている。大刀を佩く姿の、本の方を腰にぶら下げ、末の方が振れている様子を歌ったものとされ、そこから「ふゆ」の音が導かれ、冬の葉の落ちた木の下枝のところがさやさやと鳴っているものと解されている。しかし、棍棒状のもの、すなわち、冬に落葉した木がさやさやとしているというのは不審である。「さやさや」の意味には音を表す語とする説と、明瞭さを表す語とする説、ならびに、その両方を掛けているとする説がある(注17)。

ここで注目すべきは、「さやさや」のサヤの音が、大刀の振れる末のところ、すなわち、「鞘」からも導かれているらしい点である。吉野の国主等が興味を示したのも、ただの棍棒に思われたものが、実はなかに金属器を収納したものだったからだろう。和名抄に「剣鞘 郭璞方言注に云はく、鞞〈音は卑〉は剱の鞘なりといふ。唐韻に云はく、鞘〈私妙反、佐夜〉は刀室なりといふ。」、新撰字鏡にも「鞞 毗移反、上刀、上曰二鞞刀一、下曰二琫刀室一也。又削物謂二之鞞一。太知佐也、又加佐利」とあって、刀の納まる部屋のことをいうと説明されている。記47歌謡の「さやさや」は、江戸期の度会延佳・鼇頭古事記(京都大学貴重資料デジタルアーカイブhttps://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00011149(Image 123 of 183))、内山真龍・古事記謡歌註(国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1176534/127)には「鞘鞘」と解されている。

「さや」、また、その動詞形と思われる「さやぐ」については、次のような例がある。

阿那佐夜憩 竹葉の声なり。(古語拾遺)

佐韋河よ 雲立ち渡り 畝傍山 木の葉さやぎぬ〔許能波佐夜藝奴〕 風吹かむとす(記20)

葦辺なる 荻の葉さやぎ〔荻之葉左夜藝〕 秋風の 吹き来るなへに 雁鳴き渡る(万2134)

小竹が葉の さやく霜夜に〔佐也久志毛用尓〕 七重かる 衣に益せる 子ろが肌はも(万4431)

小竹の葉は み山もさやに 乱げども〔乱友〕 吾は妹思ふ 別れ来ぬれば(万133)

豊葦原の千秋長五百秋の水穂の国は、いたくさやぎてありなり〔伊多久佐夜藝弖有那理〕。(記上)

サヤグの主語に「~の葉」と明記されることが多い。記上の例もアシの葉の擦れる音と理解される。記47歌謡が仮に「木の葉の さやさや」とあれば、「さやさや」は擬声語サヤの畳語であり、強調した形と決められよう。しかし、吉野の国主等の歌謡は「木の さやさや」である。「冬木のすからが下木」が何かはっきりしないが、落葉していると考えたほうが自然である。葉がないとサヤと音がすることはない。それは、サヤが鞘であるとの洒落を言っていることの証にもなろう。ハイという返事は肯定でも、ハイハイという返答は意にそぐわない内心を露呈した言葉づかいである。

一方、副詞の、「さやに」、「さやかに」は、明瞭さ、分明さ、顕著さを表す。必ずしも定訓ではないが、次のような例がある。

小竹の葉は み山もさやに〔三山毛清尓〕 乱げども 吾は妹思ふ 別れ来ぬれば(万133)

水底の 玉さへ清に〔玉障清〕 見つべくも 照る月夜かも 夜の深けぬれば(万1082)

…… 筑波嶺を さやに照らして〔清照〕 いふかりし ……(万1753)

吾が背子が 挿頭の萩に 置く露を 清に見よと〔清見世跡〕 月は照るらし(万2225)

新治の 今作る路 清にも〔清〕 聞きてけるかも 妹が上のことを(万2855)

はっきりと目立つような対象を「さやに」、「さやかに」見聞きしている。背景は隠れて<地>となり、対象がクローズアップされて<図>となっている。しかし、吉野の国主等の歌謡は、「冬木のすからが下木の さやさや」である。「本剣 末ふゆ」が「冬木のすからが下木」にかかっているように考えて、「大刀」の装飾がすばらしくてよく目立つという意味に解せないことはないが、迂遠な物言いである。「大刀」にはサヤ(鞘)が付きものであるからそれを言っているとしたほうがわかりやすい。「さやに」、「さやかに」見えるかというと、よくは見えないから、「さやさや」とくり返して内実を語ろうとした言葉づかいにもなっていると考える。

同様のことは、記74=紀41歌謡にも当てはまる。櫓が水中で海石とぶつかった音とは、「海石」が砕けてさざれ石となったという連想から、細と同音の小竹が思い起こされて「さやさや」とさやぐものと着想されたものかもしれない。新撰字鏡に「硝 思燋反、平、硭硝也。岩傷二人畜之足一也。瀬也。佐々良石、又小石」とある。しかし、記47歌謡同様、鞘鞘という意と捉えることもできる。継櫓の下方は刀の鞘袋のような形をしている。櫓はトビノヲと形容していると考察を進めてきた。鴟尾の一義に沓形がある。屋根の棟の両サイドを包み込む飾り瓦である。刀背、すなわち、刀の峰のことは棟ともいう。ミネを包むものは鞘である。音は発しないけれど棟の両端にある。二つあるから「さやさや」である。剣は諸刃の剣で峰の左右両方に刃がついている。

上代の言語感覚は今日のそれとあまりにも異なる。以下に記74=紀41歌謡の試訳を提示する。

枯野を 塩に焼き 其が余り 琴に作り 掻き弾くや 由良の門の 門中の海石に ふれ立つ なづの木の さやさや(記74、紀41)

「枯野」という名は、牧の周囲の野が一面に枯れたさまを示す。すべて干し草になって飼葉を入れる槽いっぱいになっていることに譬えられ、駿馬を育てるのにもってこいである。だから同じく高速の乗り物である船には、「枯野」という名がふさわしい。そして、その高速船が老朽化したので、焼いて駿馬の飼育に欠かせない塩を作った。高速の秘密は推進具の櫓にある。その櫓をもって鹵にしようとしたのである。それでも焼け残る櫓杭の部分を、本邦に鴟尾琴と通称されるものに作った。というのも、なにしろ羽ばたかずにソアリングするトビのように進むのが櫓船だからで、船は琴の槽に作り直したわけである。かつて櫓が水を掻いたように、今、琴を掻き鳴らすと、速く進む船ほどゆらゆらとよく揺れていた往時を偲ばせる音色が漂っている。もしや由良の海峡の岩に櫓が接触してさざれ石に砕けるかとさえ思われる。水に浸かった櫓は、空中でのトビの尾のような役割を果たしている。その鴟尾には、屋根の大棟の両端を包み込む棟飾瓦の意があり、それは刀の棟を納める鞘と同じこと、由良の海峡に岬が両端に突き出ているのと形象も同じである。端が二つあるから「さやさや」となる。水をバシャバシャ掻く櫂の音とは違う。櫓を使うときにカヂツクメが軋んで、音がキーコーキーコーと響いているのである。トビがピーヒョロピーヒョロと鳴くように聞こえるのと同じではないか。

神代紀第九段本文の殯の情景に、「鵄を以て造綿者とし」とある。卜部兼方の釈日本紀には、「造綿者 私記曰、是又何物哉。答。師説、謂下令三以レ綿漬レ水、沐二-浴於死者一之人上耳」と説明されている。水に漬くことと鵄との関係が、鵄の尾に見立てられる櫓のこととして当初から理解されて伝えられていたことを示している。

(注)

(注1)筆者は、一貫して、記紀をテキストとして読む姿勢をとっている。解釈(後講釈)の立場としては、例えば、神話学では、世界のどこかに似た話があれば同じ○○型神話であるとしてそれだけで納得している。比較文学で漢文学の影響を見る人には、記紀の話の元ネタを漢籍に求めて介在する思想が受け容れられたものと決めて解決したかに錯覚する。これらはほとんど用をなさない。応神紀や仁徳記に載る「枯野」という名の船の逸話について、個別具体的に説明するものではないからである。人類的な、ないしは東アジア的なものの考え方がわかったといって、何ら「枯野」という名の船の逸話の本質に近づけていない。

神話学的な解釈例を示す。竹野1960.に、「朝日夕日を受けて、その影が西は淡路島にとゞき、東は高安山(河内国高安郡)の嶺を蔽う巨大な樹木は、古代人の抱いていた巨樹崇拝の現われである。巨樹崇拝の思想は世界の到る所に存在し、北欧神話ではイグドラシル樹と呼ばれている。その木の梢は天を蔽い、下枝は地を覆い、その根は深く巨人の国及び黄泉に達している。さて兎寸河の西にある高樹の影に蔽われる淡路島の寒泉は霊泉で、不老の泉であった。だから天皇の「大御水」として献ったのである。古代人には、或る特殊の水に神秘的勢能の内在を信じ、それを飲む者は若返るという「をち水」の信仰があった。「古ゆ人の言ひ来る老人の、をつとふ水ぞ名に負ふ滝の瀬」(万葉巻六)。そして神代巻に「その子の名を木俣神と申す、亦の名は御井の神」とある如く、鬱蒼とした樹蔭と清泉とは密接に関係している。神秘な霊木の下に湧く泉は、人の魂を甦らせる霊力を内在している。後世の歌に「藻塩焼く」という語句があり、海中の藻草を焼いて塩を作ったと同様に、古代にも多年海水に浸っていた沈木や船材を焼いて塩を取ったものであろう。然し特にその巨樹で造った船、然もその船は「甚捷行之船也」で、普通の船とは異なった勢能を持ってい、塩もまた呪能をもつものと考えられたことを思うと、巨樹と船と塩との間に神秘的な脉絡が存在するように思われる。殊に焼き残りの船材で作った琴の音が亮々鏗鏘として七里に聞えたといっている。これらは皆崇拝の対象である巨樹に内在していると信じられた神秘的霊能の観念から出発しているのである。」(444~445頁)とある。巨樹を崇拝しているとも、寒泉が霊泉であるとも、塩が呪能を持つとも記されてはいない。

漢文学の影響については、本文で後述するように、後漢書の人物伝に記載の琴の作り方と似たところがあるから、その話を利用して説話が作られているともされている。内田1992.は、「[『紀』は]余燼を「異びて琴に作らし」めたということ、そこから名器が生まれるというのは、一に応神の霊しき洞察であろう。「幼くして聡達くいます。玄に監すこと深く遠し」と形容する(前紀)応神の資質の一例がここにあげられる。燼から琴をという漢土の故事に並ぶことをここに置いて、『紀』 は、応神の霊威を示した。」(132頁)としている。だが、記紀の説話は伝承であって、漢籍の伝記の一部分の翻案だという根拠は見出せない。琴や巨木や塩焼きのこと一般が問題なのではなく、固有名「枯野」が本説話の中心に位置している。

(注2)「免寸河」は、トキノカハではなく、ウキガハと訓む。拙稿「仁徳記、枯野説話の伝承地「免寸河」について」参照。

(注3)この違いについて、多くの論者は際立たせて見ている。

石田2023.は、「『書紀』は「琴」の神秘を語りこそすれ、これに聖性を付与するといったことには関わらないところで応神を讃美し、「枯野」の歌謡の成り立ちを語っているのである。『記』は、歌謡を中心に物語を構成しながら、歌謡の詞句にはない「枯野」の出自を、各地に伝えられていた巨木伝承の型を踏襲しつつ語り、それによって「枯野」=「琴」の聖性を際立たせる。」(86~87頁)としている。天皇を讃美するとか神聖な霊木であるといった議論は、論者によってはじめて与えられたもので、所与の歌の要素にはない。

また、応神紀から仁徳記への時間経過を伝承のなかに見て、段階的に発展していったとする仮説が立てられることも多い。畠山2014.は、枯野伝承の生成において三段階の経過を見、伊豆国軽野産の官船、淡路の海人の巨木伝承、巨木から造られた枯野船、御食つ国の奉仕、渡海安全の呪禱、淡路の海人の服属、琴による天皇の統治、仁徳朝の治世謳歌、応神朝の全国統治と国威発揚、が込められているとしている。この議論も、今日の人が記紀のそれぞれの小咄を無理して後講釈したものである。

記は話の順として、雁が倭で産卵したという瑞祥伝説に続いている。筆者には説話のパッチワークにしかとれないが、この二話に連続性を追及する見方もある。居駒2003.は、「仁徳記は雁の卵から枯野の琴へと、瑞祥が重なる聖帝の御世という印象を与えて終わるのだが、この二つの説話に琴が続いて出てくるのである。この二つの琴は、古事記の文脈の上では同じ天皇の御琴を指すことになる。ということは、建内が弾いた天皇の「御琴」の由来を説き、その起源を語るのが……枯野説話でなければならない。」(295頁)とする。しかし、雁の卵の話では「御琴」、枯野説話では「琴」と別の表現が行われていて別物とわかる。

(注4)紀の筆録者はなかなかのやり手である。畠山2014.に、「「枯野」船の名称は船材の出自地と造船地の「狩(軽)野」に由来しているといえよう。」、「[軽快に走ることを言うとする]応神紀本文の……称辞由来説では、「枯=軽」が説明できたとしても、「野」の説明が苦しい」(34頁)としている。誰でも気づくことなのに、応神紀五年条にわざわざ注を施して、「由二船軽疾一名二枯野一、是義違焉。若謂二軽野一、後人訛歟。」などと知ったかぶりをしている。細注であるにもかかわらず、「野」という点については一切触れていない。細注が細かい点を見逃すことは、形式が内容に自己言及して矛盾を露わにするものである。知恵者の言うことには気をつけなければならない。

寺川1980.は地名を冠する船名を検証し、仁徳記の「枯野」について、兔寸河の西に、「軽部〈加留倍〉」(二十巻本和名抄)、「加里乃郷」(新撰姓氏録)とあることが、「その船名を取りこむことに相応しい土地として、……それなりの配慮をもって選ばれていたと解される。」(138~139頁)とする。やはり「野」についての言及を欠く。畠山2014.は、「歴史的事実として新たな出自地(地名)を求めてもいたようである。」(47頁)ともしている。

(注5)櫓には、櫓腕と櫓脚の二材をつないで作る継櫓があり、近世以降発達したとされている。櫓の推進力発現のメカニズム上からして屈曲した構造を伴うべきである。ただ、一材から二材へと進歩発展したと考えるのは、近代以降の人の考える癖のようにも見受けられる。あるいは、当初から二材による複合がかなっているとされていたのかもしれない。

(注6)昆2013.参照。

(注7)本居宣長・古事記伝に、「海水に浸漬りて岩に生ヒ立る葦荻などの、打寄る浪にゆられて、其葉のさやさやと動揺ぎ鳴る音を以てつゞけたるなり、○佐夜佐夜は、亮亮にて、此ノ琴の音の鏗鏘なるを云るなり、【上ノ句よりつゞける意は葦荻などのさわぐ音なり、哥の意は、亮々にて、かき弾や亮々とつゞくなり、】中巻明ノ宮ノ段の哥に、布由紀能須加良賀志多紀能佐々夜々、とあると同シ格なり、考ヘ合すべし、」(国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920821/375、繰り返し記号と漢字の旧字体は改めた)、大系本日本書紀に、「海石に触れて生えているナヅノキの(潮にうたれて鳴る)ように大きな音で鳴ることだ。……ナヅノキは未詳。サヤサヤは、音の大きく立つ意。擬声語。」(217頁)、新編全集本古事記に、「波に揺れながら生えている海藻のように、さやさやとその琴が鳴り響くことよ」(305頁)、古典集成本古事記に、「「漬の木」で水に浸っている草木。海藻のこと。」(219頁)、青木2015.には、「琴の響きと「漬の木」──おそらく海藻のことであろう──の揺らぐ様子をダブルイメージ化できる人により、本来的には伝承されていた歌謡であったと思われる。」(73頁)とあって、「この海藻は、おそらく藻塩焼に使用される類であろう。」(81頁)と注されている。

(注8)「なづの木」=海藻説を推し進めると、福2010.のような誇大解釈までひき起こす。「この枯野の浸漬の木のゆらめきは、大王の魂が豊かな海で憩うことの詩的形象ではないだろうか。」(97頁)、「枯野の浸漬の木のゆらめき、そして海藻の森は海神国のコスモロジーを象徴する、というにはあまりにもささやかである。しかし、神話時代から現代の海民の民俗を貫く、ひとつの普遍的なイメージである。」(98頁)などとある。

「なづの木」=海藻説は、つづく「さやさや」の理解に無理を強いることになる。古典集成本古事記に、「海藻が潮流に揺れる視覚語の「さやさや」を、琴の妙音の聴覚語「さやさや」に懸ける。」(219頁)、新編全集本古事記に、「サヤサヤは、ゆらめきを視覚的かつ聴覚的に表す……。ここでは藻のゆらめきがそのまま琴の音と重ねられる。できごととしては地の文で十分わかるが、音のイメージはそれでは表しきれない。それはサヤサヤという言葉の喚起するものによって表される。そのために歌のかたちをとる必要があった。」(305頁)とある。擬態語と擬音語とを同一視しながらごまかし、話の本末が転倒している。西郷2006.は、「藻が浪にゆられているさまから導き出された視覚上の「さやさや」を、琴の音の「さやさや」と重ねたりすることは、ありそうもない……。意味の上からもそれは受け入れにくい。」(127頁)とし、記伝の葦などの類とする説が良さそうであるとしている。

山崎2012.は、「歌としての意味性を考えてゆくと、その本旨は「これこれの素晴らしい琴、その琴を弾くと霊威を発動させて鳴り響いている」という点にこそあると言える。」(31頁、傍線は省いた)とし、烏谷2016.は、「「海石に ふれ立つ なづの木[植物名は未詳]」は、枯野の船が、水の抵抗を排除して海を渡り、異境の海石に触れることによって海の神秘的な力をうけ、琴に作りかえられて風や波の音に紛れないでさやかに鳴っている。その澄んだ琴の響きと感覚的に捉えられるなづの木のさやぎ(霊威の発動)をかけているのが「さやさや」であり、海石に触れて音をたてるなづの木に枯野の素材になった菟寸河の大樹のイメージをも重ねていると思われる。」(404頁)とまとめている。不明なことを「神秘的」、「霊威」とカモフラージュして納得しようとしている。

(注9)王2011.は、漢文学との関連を唱える諸家の説をまとめる形で、「[仁徳記の]琴に関する伝承は、蔡邕の焦尾琴伝説のモチーフを借りながら、琴の美音にちなんだ漢籍の表現、主として治世に対する賛美の表現にも基づいており、そこに同じく仁徳治世への謳歌の意味が込められていると考えられるのである。」(122頁)としている。また、仁徳記の大樹説話についても、漢籍に淵源を持つのではないかと出典が捜索され、大樹説話は「文体が純漢文体に近いものとなっている」(97頁)、「『紀』[景行紀十八年七月条]、『風土記』[筑後風土記逸文、肥前風土記佐嘉郡、播磨風土記逸文]にある大樹伝承と、文章表現において著しい共通点を持つ」(97頁)と指摘し、「『文選』にある世界樹の表現に基づいているだろう。『文選』巻十八嵆康の「琴賦」では、

含大地之醇噂和兮、吸日月之休光……夕納景於虞淵兮、旦晞幹於九陽。

という文章をもって琴の材料となる桐を讃える文章がある。「虞淵」、「九陽」などの表現から桐を世界樹「扶桑」になぞらえて描くことは明かである。更に注目したいのは、ここに描かれる桐は確かに「旦」に幹を太陽に晒し、「タ」 に影を虞淵に収めるとなっており、太陽の移り変わりによって変化する大樹の影が刻明に記されているのである。枯野伝承を含む諸伝承の一連の太陽と大樹の表現はこれに由来する可能性が高い。」(101頁)と述べている。ほかに「寒泉」についても、「伝承に現れる「寒泉」は、中国古代の祥瑞思想に見られる「醴泉」として観念されていた可能性があり、その出現が仁徳治世を謳歌する意味を持つほか、「寒泉」を献上する記述をもって、淡路島の政治上の隷属関係を強調したものであると言える。」(122頁)としている。

同類の議論は他にも見られる。寺川1980.は、「枯野伝承は展開の上で焦尾琴伝承にモチーフを借りながら、その内容においては日本の古代信仰を基盤として、琴の呪的性能を重点に説くという独自の方向を見せていると言わねばなるまい。」(153頁、漢字の異体は改めた)とする。焦尾琴伝承と枯野伝承の琴の両者の相違点を指摘したうえでの指摘である。一方は、飯炊き燃料の桐がはぜる音から琴の良材と見抜いた蔡邕の識別能力の非凡さを説くものである。他方は、仁徳記に大木の霊性を有していたから船に造ると高速で走り、その船の廃材を塩焼きの燃料に用いたところ、不思議なことになお焼け残った木の部分があったので琴に作ったとするというものである。違う話である。また、その音色の評価として、前者は楽器としての性能の優秀さを示すもの(「有二美音一」)、後者は遠くまで響き渡ったというだけのこと(「其音鏗鏘而遠聆」、「其音響二七里一」)、という違いもある。寺川氏は「勿論臆測の域を出るものではない。」(156頁)と断りながらも、「この伝承は、仁徳朝において霊木たる大木から高速の霊船が造られて、淡路の御井の寒泉が大御水に献られたのみならず、その船材からは霊琴まで作られたというのであって、一種の祥瑞とも見做し得る出来事の出現したことを語るものであったわけである。」(162頁)、「仁徳天皇の聖帝たることを支える、その善政の行われた治世に出現する瑞祥を語ることで一つの意味を有していると言えるのである。少なくとも『古事記』の編述者はその意味でこの伝承をここに配置したに違いないと考える。」(163頁)とまとめている。テキストから離れた臆説である。

青木2015.は、「古事記が河内の樹を用い、その影が淡路島から高安山に至るのは、難波に都した仁徳天皇の支配地の縮図であり、……古事記の枯野伝承は、宮廷歌曲(「志都歌之歌返」)を中心とする伝承に巨木伝承を結びつけることにより、仁徳天皇にふさわしい伝承として成立したと言い得る、と考えるのである。」(76頁)とする。しかし、問題にしているのは伝承であって、すべてはお話である。話(咄・噺・譚)において最も大切なことは、理屈ではなくおもしろいことである。おもしろいから聞くし、覚えるし、伝える気にもなる。誰が伝えたか。思想家や活動家ではなく、ことごとく平凡な民である。天皇制を讃美する話があったとしても、それがつまらなかったら伝承に耐えない。

古事記のなかの一説話に断片的に漢籍の表現に似たものがある理由は、第一文例集からの書き写しだからと推定できる。日本語を書き表すのに漢籍をアンチョコとしていた。似ているところがあるからというだけで翻案であると考えるのは早計である。嵆康・琴賦〈并序〉の内容は、船とも「枯野」という名とも無縁である。また、「寒泉」=「醴泉」であると思われていたのなら、太安万侶が「醴泉」と書かなかった理由について論理的に説明されなければならない。

(注10)笠原2004.に、他にモミ、サワラ、コウヤマキの例があるとする。現在までのところ、弥生・古墳時代の遺跡から桐製の琴の出土例は報告されていないという(161~162頁)。

(注11)畠山2013.に、「日本の上代の文学には、「琴」の用例が三〇数例ある。……その琴の用途は、およそ五つに分類できそうである。(1)神霊を統御する宗教的な場合、(2)自然を統御する呪術的な場合、(3)社会を統御する政治的な場合、(4)儀礼・芸能を統御する場合、(5)音楽と文学になっている場合である。」(1頁)と整理されている。

(注12)この万810・811番歌のモチーフについて、大伴旅人らの念頭に何があったのか不明である。

(注13)笠原2004.の分類による。山田1998.は、板作りの琴、槽作りの琴、棒作りの琴、と分類している。

(注14)本邦で、「櫓」という言葉がいつから用いられていたかわからない。しかるに、ロなる外来語をその意味として理解して取り入れたとすると、いわゆる和訓として活用しているといえよう。その際、ロはロなのだ、櫓=鹵=塩として理解されたことは想像に難くない。となると、語学的には、櫓の技術的移入と鹵(塩)の技術的移入とが一時に起っていた可能性が高い。そして、歴史学的には、馬の移入に際して塩の生産がついて回っていたことと軌を一にしているとも考えられる。

田中1966.は、枯野の字義について、郡郷考にいうように、「其地斥鹵にして草木なき所」とあるのを引きながらも、「枯野の語原を南方民族の丸木舟を意味する Canoe の音訳ではないかと考えたい。」(10頁)としている。

(注15)字音がエン、ロと共通することを証左とするものではない。あくまでもヤマトの人がヤマトコトバに話を仕立て、そして、なるほど納得できると理解されたから、「櫓」という言葉は再活性化されて字音の形でヤマトコトバに採り入れられ認められて定まったものと考えている。字音「櫓」は和訓「櫓」へと変化している。

「枯野」という高速船を記紀に明記して、それをカラノと訓んでいる。接頭するカラは大陸から伝来した特殊な機巧のほどこされたことを示している。従来のヤマトの船にはない新技術、この場合、櫓杭を支点として梃子の原理で櫓を漕ぐことで速く進むことを伝えようとした。その原形は大陸由来であり、敬意を払って説話化している。今日でも日常のなかに外来の斬新な技術的革新がもたらされたら話題になり、新しいカタカナ語が生まれる。字音を和訓にしたという語学的検討から推測されるのだが、櫓漕ぎを外来技術と認めない考えもないわけではない。大野2008.は、「欧州各地のオールによる艪漕はすべて彼ら自身の創意工夫になるものであって、他所からの伝来ではないという事実……を日本に即して考えれば、日本の[広義の]櫂による艪漕技法の開発が日本人の創出になる可能性が無視できないということであり、モノとしての艪が、技法としての艪漕をともなって、中国から伝来したとするのは、確かな論証なしに結論できないということでもある。」(34頁)としている。

(注16)万3555番歌の「可良加治」のカラは、柄の意とする向きもあるが、唐(韓)の意として大陸伝来のカヂとも考えられている。後者であるなら、新規に舶来した技術としての櫓のことを指しているように見受けられる。

(注17)山口2005.の「『古事記』吉野国主歌考」に、「[記47歌謡の]「「下木の さやさや」は、風に吹かれて低木の葉が立てる音を「さやさや」と表現したものと思われる。しかし、一方で、この「さやさや」は「本吊ぎ 末振ゆ」にも係っている。その場合は、大刀が音を立てるとは考えにくいから、<爽やかに>の意を表していると見るべきであろう。」(327頁)としている。この歌についての筆者の考えは、拙稿「吉野国主歌、応神記歌謡(記47)の「本つるぎ 末ふゆ」について」参照。

(引用・参考文献)

青木2015. 青木周平『青木周平著作集 中巻 古代の歌と散文の研究』おうふう、2015年。

赤塚1986. 赤塚忠『赤塚忠著作集第五巻 詩経研究』研文社、昭和61年。

居駒2003. 居駒永幸『古代の歌と叙事文芸史』笠間書院、平成15年。

石井1995. 石井謙治『和船I』法政大学出版局、1995年。

石田2023. 石田千尋『古事記の歌と譚』新典社、平成5年。

内田1992. 内田賢徳『萬葉の知─成立と以前─』塙書房、1992年。

王2011. 王小林『日本古代文献の漢籍受容に関する研究』和泉書院、2011年。

大野2008. 大野恵三「中世絵画史料にみる艪・櫂操作の技法」『民具研究』138号、日本民具学会、2008年9月。

笠原2004. 笠原潔『埋もれた楽器─音楽考古学の現場から─』春秋社、2004年。

烏谷2016. 烏谷知子『上代文学の伝承と表現』おうふう、2016年。(「仁徳記における「枯野の船」・琴の伝承の意義について」『学苑』第783号、昭和女子大学、2006年1月、昭和女子大学学術機関リポジトリ

https://swu.repo.nii.ac.jp/records/4047)

古典集成本古事記 西宮一民校注『新潮日本古典集成 古事記』新潮社、1979年。

昆2013. 昆政明「和船の操船と身体技法」『第8回人類学関連学会協議会・合同シンポジウム─人類の姿勢とロコモーション様式の特徴─』平成25年6月8日、日本人類学会アセットファイル http://anthropology.jp/assets/files/JS4.pdf(2025.7.10確認)。

西郷2005. 西郷信綱『古事記注釈 第三巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2005年。

西郷2006. 西郷信綱『古事記注釈 第七巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2006年。

佐佐木1995. 佐佐木隆『伝承と言語』ひつじ書房、1995年。

佐佐木2010. 佐佐木隆校注『古事記歌謡簡注』おうふう、平成22年。

白川1990. 白川静訳注『詩経国風』平凡社(東洋文庫)、1990年。

新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。

大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(二)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

竹野1960. 竹野長次『古事記の民俗学的研究』文雅堂書店、昭和35年。(三浦佑之編・解説『古事記研究叢書 第5巻 民俗学的研究』クレス出版、2011年所収)

田中1966. 田中巽「枯野考」『神戸商船大学紀要 第一類 文科論集』第14号、昭和41年3月。

田村1990. 田村勇『海の民俗』雄山閣出版、平成2年。

寺川1980. 寺川真知夫「『仁徳記』の枯野伝承の形成」上田正昭・南波浩編『日本古代論集』笠間書院、昭和55年。

畠山2013. 畠山篤「神霊・自然を統御する琴─上代の琴の用途─」『弘前大語文』第39号、2013年3月。

畠山2014. 畠山篤『河内王朝の山海の政─枯野琴と国栖奏─』白知社、2014年。

廣山2003. 廣山堯道・廣山謙介『古代日本の塩』雄山閣、2003年。

福2002. 福寛美『うたの神話学─万葉・おもろ・琉歌─』森話社、2010年。

山口2005. 山口佳紀『古事記の表現と解釈』風間書房、2005年。

山崎2012. 山崎健太「枯野の琴─仁徳記における当該歌謡の果たす役割について─」『日本歌謡研究』第52号、平成24年12月。

山田1998. 山田光洋『楽器の考古学』同成社、1998年。

加藤良平 2019.9.7改稿初出