崇峻天皇の暗殺事件は、天皇が臣下によって殺された事案として歴史上唯一のものとされている。どうしてそのような王殺しが平然と行われ、さしたる混乱もなく王朝は継続して行っているのか議論されてきた(注1)。しかし、肝心の、口は禍の元となった崇峻天皇の発言から、どうして蘇我馬子は自らに害が及ぶと考えたのか、そしてまた実行には手下を使って暗殺しようと算段したのかについては論じられていない。歴史学は事件の事実を重視するから視野に入らないのかもしれないが、文学で顧みられていないのは読解力、国語能力の欠如によるものとしか言えないだろう。日本書紀の記し方が今日の我々のものとは少し異なるため、気づくことなく捨て置かれているようである。

日本書紀は他の上代の文献、古事記や万葉集同様、言葉づかいは簡潔で直截的である。崇峻天皇の言には前後の文脈に依るところは見られない。天皇の猪についての言葉そのものが蘇我馬子を妬むものとなっている。当時の誰しもが誤りなくそう思えたからそれ以上の言葉を継がずに伝えられているのである。それ以外に考えようがない。口頭語のヤマトコトバとして納得されていたものとして、すべては理解されなくてはならない。

五年冬十月の癸酉の朔の丙子に、山猪を献ること有り。天皇、猪を指して詔して曰はく、「何の時にか此の猪の頸を断るが如く、朕が嫌しとおもへる人を断らむ」とのたまふ。多く兵仗を設くること、常よりも異なること有り。壬午に、蘇我馬子宿禰、天皇の詔したまへるを聞きて、己を嫌むらしきことを恐る。儻者を招き聚めて、天皇を弑せまつらむと謀る。……十一月の癸卯の朔の乙巳に、馬子宿禰、群臣を詐めて曰はく、「今日、東国の調を進る」といふ。乃ち東漢直駒をして、天皇を弑せまつらしむ。〈或本に云はく、東漢直駒は、東漢直磐井が子なりといふ。〉是の日に、天皇を倉梯岡陵に葬りまつる。〈或本に云はく、大伴嬪小手子、寵の衰へしことを恨みて、人を蘇我馬子宿禰のもとに使りて曰はく、「頃者、山猪を献れること有り。天皇、猪を指して詔して曰はく、『猪の頸を断らむ如く、何の時にか朕が思ふ人を断らむ』とのたまふ。且内裏にして、大きに兵仗を作る」といふ。是に、馬子宿禰、聴きて驚くといふ。〉丁未に、駅使を筑紫将軍の所に遣して曰はく、「内の乱に依りて、外の事を莫怠りそ」といふ。(崇峻紀五年十月~十一月)

猪の頸を断る(注2)ように嫌いな人を断りたいと言っている。別伝でも同様である。その嫌いな人がどうして蘇我馬子のことであって別の人ではないとわかるのか。

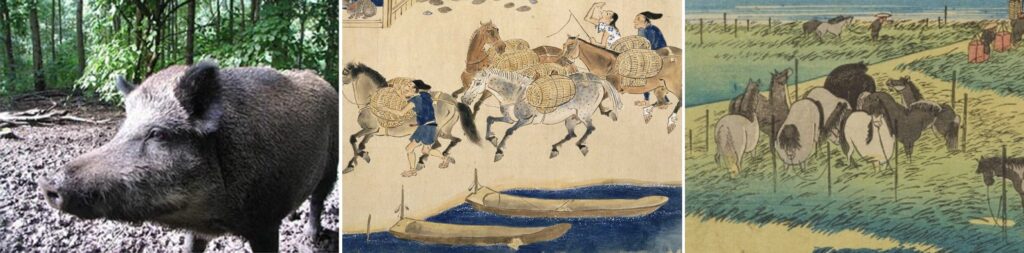

考えてみれば、猪の頸を断り落とすことなど目にしない。イノシシのなかで、頭部と胸部との間にくびれがあり細くなっている個体は見られない。ジビエ料理にさばく際にも、血抜きのために頸動脈にナイフを入れることはあっても、頸をきり落とすことはない。注意が注がれるのは上手に皮を剥ぎとることである。皮革は実用品であるし、肉に毛がついたらうまく料理できない。

本伝、別伝とも、天皇は猪を指して発言している。サスことに深い意味があったのだろう。注目させている場所は猪の頸である。猪頸という語は、人の首が短くて太いことや、勇ましく見せるために兜をあおむけてかぶることを表すようにもなっており、キルことの難しさを表している。だからこそ、天皇は、もしもいつか猪の頸をキルことができるようになるならば、それと同じように、ねたましく思う人をキルことをしたいと言っている。そして、ふだんよりも多くの兵器や軍隊を整えている。話の上でのことながら、ふつうの包丁だけではうまくいかないことを思ってのことだろう。

会話文に仮定法が用いられている。猪の頸などキルことはできやしないが、万一できる日が来るのであれば、ねたましい人をも斬首したいものだと言っている。仮定の上でのことを強調したいから、キルという言葉にあえてあり得ない「断」という字を使ってわかりやすくしている。日本書紀の筆録者はなかなかに達者である。

それを聞いて蘇我馬子は自分のことをねたんでいるのだと察した。なぜかが問題である。猪頸とは井杭と同じことなのだろうと理解が及んだのである。井杭は、川の水の流れを堰き止めたようなところの杭のことを思わせる。崇峻天皇の名は、泊瀬部皇子である。泊瀬という言葉は、今日、初瀬と記される地名に使われている。その意は、川船を停泊させるところのことだろうと推測される(注3)。川の瀬に船を泊めるのである。すなわち、船を繋ぎとめている杭のことがヰクヒという言葉(音)として表されている。川幅を確保した井堰の部分に船を止め、そのほとりに杭を打ち、船を繋いだということである。船の繋留のためだから、しっかり打ちつけて、途中で折れたり元から抜けたりしないようにしている。いま、猪が献上されて、もちろん頸を斬り落とすことはしないし、やろうにもなかなかできることではないのと同じことである。

曰くありげで、誰かに当てつけた発言と察せられる。泊瀬部皇子にとっての重要人物のうち、蘇我馬子に対するものだと、わかる人にはわかる。ウマコ(馬子)という名には、馬を曳く人のことが印象づけられている。マゴ(馬子)とも呼ばれた。交通路において馬は、船が繋留されるのと同じように繋がれる。駒繋ぎの杭が打ってあるのである。街道は整備されて駅家ごとに馬が置かれ、乗り換えていくことで使者は早く目的地に到達した。馬が行けないところは水路を船が進むことになっていた。キーとなるのは繋いでおく杭である。船の場合は水辺に杭を打つから崩れて壊れる危険性があった。馬は轡によって制御されており、歯茎が痛いから自ら無理に引っ張ることはなく繋がれたままになっている。簡便な方法で杭が杭として役立っている。まるで、杭に根が生えているかのようである。船泊まりから見れば根が足りているのはうらやましいことである。まことにネ(根)+タシ(足)な存在である。だから「嫌」をネタシと訓んでいる。泊瀬部という人は、馬子という人のクヒ(杭、頸)にジェラシーを覚えていた。

この逸話は、飛鳥時代当時の人の思考にかなっていて、とてもわかりやすいものであったと考えられる。猪の頸にポイントを当てているのが泊瀬部という名の人であれば、船泊まりの杭のこと、また、駅家の杭のことが念頭にあると認められるのである。猪狩りを経験していれば、鋭利な刃物を頸に刺して血抜きをすることは知っていただろうから、指でサス(指)ことをして地面に杭をサス(挿)すことが思い浮かぶようにしている。猪狩りでは矢を射当てて鏃をサスことをし、出血した猪が逃げて行った跡を、滴った血を見てはたどって行き、弱って動けなくなったのを絶命させる。血の跡をたどることは、ツナグ(認)という。

射ゆ鹿を 認ぐ川上の 和草の 身の若かへに さ寝し児らはも(万3874)

崩岸の上に 駒を繋ぎて 危ほかと 人妻児ろを 息に我がする(万3539)

「「繫ぐ」は細く長いものを結びつけることで、ものの繫属することをいい、「認ぐ」はその両者の関係を求め、証明することをいう。」(白川1995.517頁)のである。猪が献上されているのはツナグことをもってのことである。泊瀬部という人にとってツナグとは船を、馬子という人にとっては馬をだと直感、直観される。馬子が東漢直駒という人物を刺客にして天皇を刺し殺したのもその道理である。ヤマトコトバを常用する人なら誰もが認めるものであった。名に負う人物にとって、言葉は自己循環的に二重拘束的に作用していたのである。無文字時代のヤマトコトバが言=事に収束する特徴を裏打ちするものなのである。

この逸話の締めくくりで、筑紫将軍に対して、「内乱」によって「外事」に抜かりが出ないようにと、大臣である蘇我馬子からお達しが出ている。その際、馬子は、「駅使」を遣わせている。筑紫に至るまでの道程には、馬を乗り継ぐばかりでなく、泊めてある船に乗り換える駅もあっただろう。「内乱」とはヤマトコトバの使い方の乱れのことも含めた表現である。当然ながら外国にヤマトコトバは通じない。

みんな、わかるだろ? 泊瀬部天皇は自分が船になった気でいて繋がれるのは嫌だからと杭を目の敵にしているんだ。だから杭を一斉に壊そうと「兵杖」、抜くための鋤や切るための鋸を鍛えているらしいのだ。そんなことをされたらせっかく津々浦々まで浸透したヤマトの王権は危うくなるだろう。駅伝制も蔑ろになってしまう。ふさわしくない天皇だろう、と群臣たちに騙り、欺き、だまして亡き者にし、紛糾しないように即日、御陵に葬って済んだ話にしている。天皇が作っていた「兵杖」がたくさんあったから、あっという間に御陵に葬り去ることができたのであった。

(注)

(注1)佐藤2009.、野田2014.、中田2017.など参照。調進上の儀式で暗殺することが、乙巳の変と同様であることから似せて修文されたとする考え方もあるが、そうは考えられない。群臣を集めておいて目の前で事件が起こり、そのまま即日に葬儀、埋葬まで執り行われるのに付き合わされれば、場を抜けられないから群臣の誰も対抗、反抗できない。もとよりヤマトコトバの呪縛にかかっていたのである。それが混乱が起きなかった最大の理由だろう。

(注2)「断」字には書陵部本に「キル」と傍訓がある。「指」字には傍訓は見られない。筆者はそれぞれ、キル、サスと訓むべきと考える。新編全集本日本書紀に、「断」をタツと訓んでいるが根拠がなく、採ることはできない。斬首の刑は、その比喩的表現のリストラを含めて今日に至るまでクビキリという。古訓に伝えられている先人の賢を疎かにしてはならない。

(注3)拙稿「枕詞「隠(こも)りくの」と「泊瀬(長谷)」の伝えるところ」参照。

(参考文献)

佐藤2009. 佐藤長門『日本古代王権の構造と展開』吉川弘文館、2009年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

新編全集本日本書紀 小島憲之・西宮一民・毛利正守・直木孝次郎・蔵中進校注『新編日本古典文学全集3 日本書紀②』小学館、1996年。

大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(四)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

中田2017. 中田興吉『倭国末期政治史論』同成社、2017年。

野田2014. 野田嶺志『古代の天皇と豪族』高志書院、2014年。

加藤良平 2025.8.5改稿初出