履中記に墨江中王の反乱譚が載る。紀の話より充実している。大嘗祭後の豊明節会において天皇が寝てしまったところを、弟の墨江中王が天皇位を簒奪しようと放火するに及び、側用人的な存在であったと思われる阿知直が救い出し、寝ている天皇を馬に乗せて倭(大和)へと連れて行った話になっている。歌謡を伴う。

子、伊耶本和気王、伊波礼の若桜宮に坐して、天下を治む。……

本、難波宮に坐す時、大嘗に坐して豊明を為たまふ時に、大御酒にうらげて大御寝す。爾くして、其の弟、墨江中王、天皇を取らむと欲ひて、火を大殿に著く。是に、倭漢直が祖、阿知直、盗み出して、御馬に乗せて、倭に幸さしむ。故、多遅比野に到りて、寤めて詔はく、「此間は何処ぞ」とのりたまふ。爾くして、阿知直が白さく、「墨江中王、火を大殿に著けつ。故、率て倭に逃ぐるぞ」とまをす。爾くして、天皇の歌ひて曰はく、

多遅比野に 寝むと知りせば 立薦も 持ちて来ましもの 寝むと知りせば(記75)

波邇賦坂に到りて難波宮を望み見るに、其の火、猶炳し。爾くして、天皇、亦歌ひて曰はく、

波邇布坂 我が立ち見れば かぎろひの 燃ゆる家群 妻が家の辺(記76)

墨江中王の反逆譚の前半部である。救出劇の途中、多遅比野で天皇は目覚め、事情を知って歌を歌い、さらに波邇賦坂で難波宮の燃えている様を振り返って歌を歌っている。この二つの歌謡について、歌意を深く研究した論考は見られず、何を謂わんとしているのか理解されるに至っていない。当該箇所で歌が歌われている必然性について見定められたことがない(注1)。

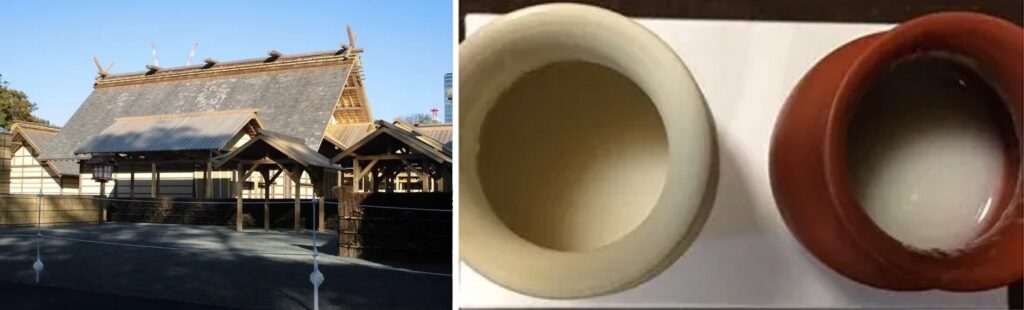

天皇は一連の大嘗祭儀式の豊明節会中に酔っぱらって眠ってしまい、火を放たれている。そして、お付きの人に邸を脱出させてもらっている。夢の中では即位式典は継続中であると思っている。「立薦」は、延喜式・主計上二十四・中男作物条に「防壁」とあり、屏風のように風除けの役割を果たすものである。和名抄に、「伝壁 釈名に云はく、伝壁〈漢語抄に防壁は多都古毛と云ふ〉は席を以て壁に伝へ着くるものなりといふ。」とあり、延喜式・神祇四・四月九月神衣祭、九月神嘗祭に「防壁」、神祇五・度会宮に「蒲防壁」、皇大神宮儀式帳に「舗設……蒲立薦三張」とある。天皇の即位に関連して歌に登場しているのは、屏風や衝立の類が儀典に定められているからであろう(注2)。

いかに脱出しているとはいえ、天皇は一連の即位式典の最中にあるつもりでいる。だから、旅先でも曲がりなりにも「皇邸」を作らなければならない。ちょうどうまいことに、そこは「多遅比野」というところである。タヂヒとはイタドリのことである。植物のイタドリはその薬効の痛み取りによるとも言われるが、ヤマトコトバは音声言語である。板を取ることと思われて、タヂヒノは「邸後版」にする板があるところと認められるように連想が働くのである。「後版」で「屏風」を立てるのに、軟屏風に当たる「立薦(防壁)」を持ってくればよかった、と言っているのである。

多遅比野に 寝むと知りせば 立薦も 持ちて来ましもの 寝むと知りせば(記75)

多遅比野という、いかにも板が取れそうなところに至って、そこで大嘗祭儀式のように仮寝をすると事前に知っていたら、風除けにもなって天皇の威厳を保つために役立つ後ろの衝立となる立薦も持ってきたものなのに。

寝ることになると知っていたら、とくり返していて、どうにもまだ夢から覚めないでいて、思考に混乱を抱えたままであることをうまく言い表している。

なぜそれでよいかと言えば、そもそも、大嘗祭が催される建物は、そのときだけ建てられる仮設の建物だからである。今日に至るまで、大嘗祭はその時限り使われる仮設の建物で行われている。

次の移動先の「波邇賦坂」で記76歌謡は歌われている。「波邇賦坂」は埴生坂のことである。埴生とは、土器にする粘土が採取されるほどに多くある場所である。土のことを指すこともあり、「埴生の小屋」と言えば、土間の上に筵などを敷いただけの小さな小屋のことをいう。大嘗祭の殿のありかたと均しい。そしてまた、埴があるところの意として思えば、大嘗祭ならびに豊明祭で使われる土器を焼いたであろうことが連想される。

彼方の 埴生の小屋に 小雨降り 床さへ濡れぬ 身に副へ我妹〔彼方之赤土少屋尓〓(雨冠に泳)霂零床共所沾於身副我妹〕(万2683)

延喜式に、「凡大嘗祭畢。差二禰宜・卜部二人一、遣二両斎国一祭二御膳神八座一。即為二解斎一。明日焼二-却斎場一。其供神物者、以二当国物一充レ之。凡晦日在京諸司集祓、准二二季儀一。」とある。大嘗祭に使われた仮設の建物は、儀式が終わると焼却されてしまう。大嘗宮は宮の近くに造られており、それを「妻が家の辺」と言っていると思われる。妻問婚の時代、結婚する夫婦のための新居は家の端に小屋が作られていた。すなわち、大嘗祭のための小屋は、母屋の端に作られており、「妻が家」と言いくるめられる(注3)。

…… 吾妹子と さ寝し妻屋に 朝には 出で立ち偲ひ 夕には 入り居嘆かひ ……(万481)

波邇布坂 我が立ち見れば かぎろひの 燃ゆる家群 妻が家の辺(記76)

埴生坂というところにさしかかって思われるのは、埴で作った土器を使って豊明節会でお酒を呑んだことだ。そのおかげですっかり酔って自分は寝てしまい、今助けられて倭へ向かっている。埴で土器を作るには野焼きをするものだが、この埴生坂に立って難波宮を眺め見ると、野焼きをしているようにゆらゆらと火が燃えている(注4)。遠望しているから揺らめきを感じることができる。そんな一群の建物は、宮の横に張り出して作った大嘗祭の儀式用の建物のところにあたる見当だよ。

「辺」という語は、「当たる」と同根の語とされており、ちょうどそこに当たるという見当を表している。字余りになるこの語が用いられているのは、まさによく当たっているからとの表現として生きるからである。埴と土器、埴と野焼き、焼成する土器と焼却する大嘗祭の建物、といった対応がいちいち当たっているからである。

(注)

(注1)記75・76歌謡について、それぞれ、歌垣で歌われた独立歌謡、国見的な望郷歌が持ち込まれたとされる説が多く行われていた。土橋1965.参照。

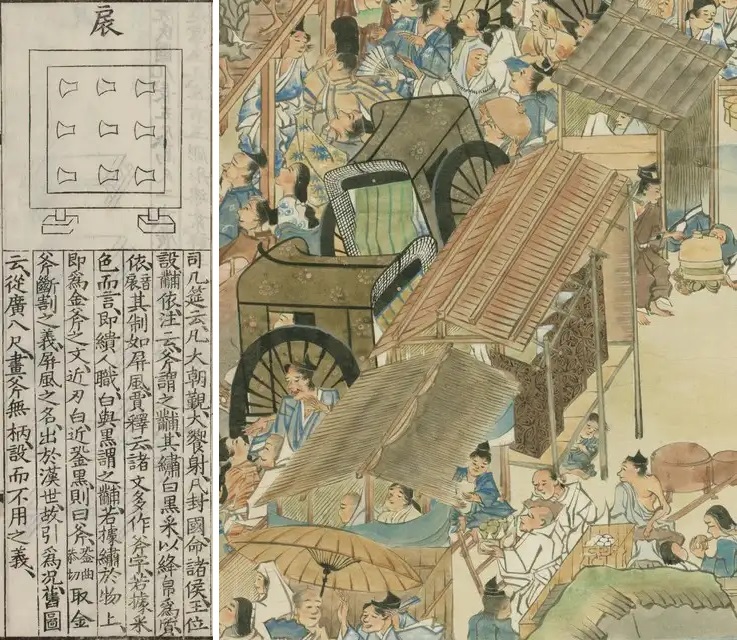

(注2)周礼・天官・掌次の、「王大二-旅上帝一、則張二氈案一、設二皇邸一。」の註に、「大旅上帝、祭天於円丘、国有故而祭亦曰旅、此以旅見祀也。張氈案、以氈為牀於幄中、鄭司農云、皇羽覆上、邸後版也。玄謂、後版屏風与、染羽象鳳皇羽色以為之。」とある。廣瀬1985.に、「周代の皇邸とか斧扆は、木板とか、それに布を張って意匠したもので、天子は、それを背にして立つなり着座したので、権威の表象と考えられる。漢代に屏風と呼ばれたものもこの類で、素材は木材が多く、硬屏風と呼ばれる理由はここにある。」(49~50頁)と解説する。

儀礼法は学習移入されたことが多くある。本邦では、天武紀朱鳥元年(686)四月条、新羅からの貢物の「屏風」が初出である。今日の衝立にあたるものとされている。今日見られる屏風の曲折法は日本で開発されたともされている。木で枠を作り、桟を中に格子に入れて上から紙や絹などを張って縁をつけた障屏具であるが、一〜数枚の板によるものや、薦筵の類も同様の役目を果たす。薦を立てまとめたものが汎用品としてあって、「立薦」と呼ばれていたのではないか。

(注3)大嘗宮は、朝堂院の前庭に造られていたとされている。奈文研2019.参照。仁徳朝の難波宮にそうであったか確証はないが、かといって、時代が下ってから場所の指定を変更したとも考えにくい。

(注4)「かぎろひ」という語について、白川1995.は「ゆらゆらとゆれるようなやわらかな光をいう。……〔万葉〕に……蜻火・蜻蜓火のように、とんぼの羽の繊細なかがやきとして表現するのは、おそらく他に例をみないようなこまやかな感覚である。」(209頁)とする。しかし、万葉集の用字は当て字的な側面も強く、そう当てた結果として逆に義が深まる傾向も見逃せない。蜻蛉・蜻蜓の類が今日の昆虫学にいうトンボ類ばかりでなく、カゲロウの仲間も含んで称していたであろうことを考え合わせると、輝きと見ていたか、揺らめきと見ていたか、その含意について定め切れないところがある。

(引用・参考文献)

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

土橋1965. 土橋寛『古代歌謡と儀礼の研究』岩波書店、1965年。

奈文研2019. 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所『大嘗宮 特別史跡平城宮跡』独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所、2019年。奈良文化財研究所・全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/71352

廣瀬1985. 廣瀬正雄『紙の民具』岩崎美術社、1985年。

加藤良平 2020.7.29初出