題材

応神天皇に名易えの話が載る。

故、建内宿禰命、其の太子を率て、禊せむと為て、淡海と若狭との国を経歴る時に、高志の前の角鹿に仮宮を造りて坐す。爾くして、其地に坐す伊奢沙和気大神の命、夜の夢に見えて云はく、「吾が名を以て、御子の御名に易へまく欲し」といふ。爾くして、言禱きて白さく、「恐し、命の随に易へ奉らむ」とまをす。亦、其の神の詔はく、「明日の旦に、浜に幸すべし。名を易へし幣を献らむ」とのりたまふ。故、其の旦に浜に幸行す時、鼻を毀てる入鹿魚、既に一浦に依る。是に御子、神に白さしめて云はく、「我に御食の魚を賜へり」といふ。故、亦、其の御名を称へて、御食津大神と号く。故、今に気比大神と謂ふ。亦、其の入鹿魚の鼻の血、臰し。故、其の浦を号けて血浦と謂ふ。今に都奴賀と謂ふぞ。(仲哀記)

日本書紀に、名前を取り替えたのならば元の名がそれぞれであったはずなのに、そうはなっていない。よって「未詳」であると注している。

初め天皇、在孕れたまひて、天神地祇、三韓に授けたまへり。既に産れませるときに、宍、腕の上に生ひたり。其の形、鞆の如し。是、皇太后の雄しき装したまひて鞆を負きたまへるに肖えたまへり。〈肖、此には阿叡と云ふ。〉故、其の名を称へて誉田天皇と謂す。〈上古の時の俗、鞆を号ひて褒武多と謂ふ。一に云はく、初め天皇、太子と為りて、越国に行して、角鹿の笥飯大神を拝祭みたてまつりたまふ。時に大神と太子、名を相易へたまふ。故、大神を号けて去来紗別神と曰す。太子を誉田別尊と名くといふ。然らば、大神の本の名を誉田別神、太子の元の名は去来紗別尊と謂すべし。然れども見ゆること無く、未だ詳ならず。〉(応神前紀)

この分注記事から、紀を編纂した当時の人にとっても、すでに意味が理解できなくなっていたとされている。短絡的な解釈である。当時、過去数百年以上の歴史をまとめ、日本書紀を編纂してしまうほどの人たちが、その程度の理解にとどまっていたとは考えにくい。むしろ筆者は、晦渋な編纂者が、事実を知りつつ、ここは謎掛け部分ですよと記したいがために無用な注をつけていると考えている。わからなければわからないままにしておけばいいし、小賢しい輩なら記述自体を改竄すればいい。確かに、当時も、頓智のきかない人にはわからなかったであろう。それをからかっていると思われる。

夢のお告げ

古事記で「以二吾名一、欲レ易二御子之御名一。」というのは、夢の中の話である。夢に現れたのは「伊奢沙和気大神」、ないし、「伊奢沙和気大神之命」である。「大神之命」という神名の呼び方は他に見えない。ミコトは名前の尊称であるとともに、ミ(御)+コト(言)の意でもある。偉い人の言うことはそのとおり実現する(させる)ことが多いから、言=事であるとする言霊信仰に適うことになる。そこで、イザナキノミコト(伊耶那岐命)とかヤマトタケルノミコト(倭建命)という名前ができあがっている。しかし、「天照大御神之命以」(記上)とあるのは、「天照大御神の命(=仰ること)を以て」の意である。すぐ後ろにも、「恐、随レ命易奉」とある「命」は御言の意である。「亦其神詔」とあって「亦其神之命詔」とはない。したがって、この部分の訓みは、次のようになければならない。

爾くして、其地に坐す伊奢沙和気大神が命、夜の夢に見えて云はく、……(爾坐其地伊奢沙和気大神之命、見於夜夢云、……、「之」を助詞ガと訓み直した)

新編全集本は「爾くして、其地に坐す伊奢沙和気大神之命、夜の夢に見えて云ひしく、……」(253頁)と訓み、「気比大神の名だが、神名の下に「命」をつけるのは異例であり、問題が残る。ミコトは神名でなく、夢の託宣の言葉を指すとする説もあるが、言葉の意とするのでは「夢に見え」ということと合わない。」(252頁)とする。「夢(メは乙類)」という語は、イ(寐)+メ(目)とする捉え方から、目で見るものだから静止画なり動画なり、映像であろうと考えているようである。しかし、そうなると、夢のお告げという言い方が成り立たなくなる。お告げで神さまが伝えてくれていることも、やはり夢に見るという言い方で表現していると考えられる。後述の神武記の高倉下の見た夢、垂仁記の御夢の覚しの話も同様である。

「夜」の「夢」に「伊奢沙和気大神」が「見」えて「命」=御言を「云」っている。この夢で大切なのは伊奢沙和気大神の姿かたちや立ち居振る舞いではない。伊奢沙和気大神の云っている言葉である。だから、「命」という語を丁寧に使っている。夢に見えたのは神の姿ではないのか、という反論もあろうが、この逸話のテーマは名前のことである。名前とは言葉である。無文字文化にあって言葉はすべて音声である。「云」っていることが「命」として発せられ、それを恭しく聞いているのが付添い人で神の託宣を聞く役目の武内宿禰である。武内宿禰が神さまのお言葉を聞き、それを太子に伝えている。仰られたことを伝えていく言葉とは御言(「命」)である。大切なのは、神さまの仰ることをきちんと聞いてきちんと伝えることである(注1)。

其の横刀を獲し所由を問ふに、高倉下が答へて曰はく、「己が夢に云はく、『天照大神・高木神の二柱の神の命を以て、建御雷神を召して詔はく、「葦原中国は、……」とのたまふ。……』といふ。……」といふ。(神武記)

爾くして、天皇の愁へ歎きて神牀に坐す夜に、大物主大神、御夢に顕れて曰はく、「是は我が御心ぞ。……」といふ。(崇神記)

是に、天皇患へ賜ひて、御寝します時、御夢に覚して曰はく、「我が宮を天皇の御舎の如修理めたまはば、御子必ず真事問はむ」といふ。(垂仁記)

神武記の例の「高倉下答曰『己夢云、「天照大神……」』」部分の「云」字は、諸本に「云」とあるのを「之」と校異するテキストが多い。しかし、真福寺本の当該字は「之」にも「云」にもとれる曖昧な字体である。筆者には、どちらかといえば「云」に見える。内容的にも、夢に見たのは神さま間の会話のやり取りである。「天照大神・高木神二柱之神命以」とあるように、「命」は御言のことである。二柱の神が仰られたことを伝えていって建御雷神を招集している。最終的に「故、夢の教の如く、旦に己が倉を見れば……」とある。教えとは夢のお告げのことである。すべて言っていることばかりだから、夢の中で神さまたちが「云」っているとするのが妥当だろう。夢は見るものであるけれど、神さまどうしの会話を聞いているのだから「云」とするのがふさわしい。

新編全集本は、「原文「夢之」とあり、「之」は不読で、夢に見たことにはの意。「夢云」の本文を採用し、夢で建御雷神たけみかずちのかみが言うことにはの意とする説があるが、この段階ではまだ建御雷神の名は出てきておらず、無理がある。」(146頁)とする。だが、建御雷神の言葉だけが夢に「云」われているわけではなく、「天照大神・高木神の二柱の神が命」(「之」を助詞ガと訓み直した)、すなわち、言うことを以て建御雷神が登場している。結論の建御雷神の言葉だけを取り出すこと自体ナンセンスで、夢の中で神さまたちがいうことには、の意と考えるのに支障はない。その夢に映像は重要ではなく音声だけで十分である。ラジオの夢を高倉下は見ている。

ナ(名)とナ(魚)

仲哀記に、「以二吾名一、欲レ易二御子之御名一。」→「於レ我給二御食之魚一。」へと展開している。それを、ナ(名)とナ(魚)との交換であろうかとする説は従来より指摘されている。「我に御食の魚を給へり。」と訓むテキストも多い。大系本、思想大系本、古典全集本、尾崎1972.、次田1980.、中村2009.などである。一方、どうしても納得がいかないということで「魚」をウヲ(イヲ)と訓むテキストも多い。古典集成本、新編全集本、新校本などである。

藤澤2016.に、論点が整理されている。「大神の申し出は『以二吾名一欲レ易二御子之御名一。』というものであり、これについては以下の三通りの解釈が考えられる。

〔一〕吾が名と太子の名を交換したい。 (大神←→太子)

〔二〕吾が名を太子に差し上げたい。 (大神―→太子)

〔三〕吾が名に太子の名を賜りたい。 (大神←―太子)」(44頁)

としている。〔一〕説に思想大系本、〔二〕説に新編全集本、〔三〕説に本居宣長・古事記伝があるとする(注2)。

この名易えの場面は太子の命名の由来とも関わるとする阪下2002.は、ナという一語の名と魚との両義性が話の肝腎な点であるとする。

この説話全体の意味から肝腎なのは、太子の言葉の「魚」がすでに食物化したイルカをさすにとどまらず、謎かけとして示された神託への見事な解答となっていることであろう。それは、「神は私に御食の魚を下さった。(神のいう「吾名」は名ではなくてこの魚だったのだ)」と補うことができる。実は太子はナの両義性、名と魚の変換関係をはっきりよみ解いたとして差支えなく、そのこと自体、太子の成年への到達を語るものであった。かくして太子が神をたたえてみずから「御食津大神」と命名するに及び、魚と名の交換・贈与は完了する。結局、大神は「御子之御名」ではなく、太子からあらたな名を贈られたことになる。古代における命名・賜名は命名者と被名者(物) との関係更新のしるしであった。それよりすれば、太子の名を負うことと太子に命名されることとは全く同一の意義を示すものとしてよい。(22頁)

そして、「気比」という大神の名は「易」という語の音転であることによっているとしている。西郷2006.も踏襲する。しかし、仮に「気比」という言葉が「易」ることと関係するなら、宇佐八幡が嘘八幡であるかのような逸話が気比神宮に多く伝えられて良いように思われるが他に見られない。そして、日本書紀の分注にあげられている疑問点は、これまでの諸説同様、解消されていない。大神の本の名は誉田別神、太子の元の名は去来紗別尊でなくてはならないのではないか、という問いに答えられていない。

太子のもとの名

太子のもとの名は何であったか。応神記を遡ってみていくと、上にあげた「御子」、「其の太子」、「其の御子」とあり、仲哀記の皇統譜に出生譚が記されている。

又、息長帯比売命〈是は大后なり。〉を娶りて生ませる御子、品夜和気命、次に大鞆和気命、亦の名は品陀和気命。〈二柱。〉此の太子の御名、大鞆和気命と負はせる所以は、初め生れまししし時、鞆の如き宍、御腕に生りき。故、其の御名に著けき。是を以て腹の中に坐して国を知らすぞ。(仲哀記)

わざわざ、「此太子之御名、所三-以負二大鞆和気命一者、」とされて説明が付されている。奇異な「負」字が記されて説明されている。名負いの者として「大鞆和気命」はあった。そして、そのことによって、「是以知下坐二腹中一国上也。」と結論づけている。その名前が付されていることから、お腹の中にありながら国を治めた、というのである。そう理解されなければ、上代の人と共通の認識に立ったとは言えない。名は体を表していると述べられている。そして、この皇統譜以降、名は語られていない。

応神天皇の出生の経緯は、神功皇后の新羅親征の話として語り継がれてきている。「神が命」として、「凡そ此の国は、汝が命の御腹に坐す御子の知らさむ国ぞ。」と武内宿禰に教え覚らせている。「此の国」は倭の国のことである。本居宣長・古事記伝にも、「此ノ国は、上文に、玆天ノ下者とありしと同くて、皇国なり、【書紀に、汝不レ得二其国ヲ一、唯今云々、其ノ子有獲とあるに依れば、三韓を指るが如くにも聞ゆれど、然には非ず、かの書紀の汝ハ不レ得二其国ヲ一も、此記には玆天ノ下者云々とこそはあれ、】」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1041637/1/200)とある。そこで、お腹の中に身籠ったまま、いわゆる鎮懐石をあてて産まれないようにしておいて新羅(「其の国」)へ親征した。そのようなことが現実に、ないし、科学的に可能かどうかは話(咄・噺・譚)とは無関係である。そういう話(咄・噺・譚)として聞かされ伝えられ知られているから、そういうものとして認められていたと考えられる。

「腹中」の訓み

皇統譜に「腹中」とある個所を、今日までハラヌチ(腹の内)という訓み方をしている。しかし、太安万侶は「中」という用字で記している。紀には、ホムタノスメタミコトに「胎中誉田天皇」・「胎中之帝」(継体紀六年四月)、「胎中天皇」(継体紀二十三年四月)と記されている。近似の用法であろう。ウチ(内)ではなく、ナカ(中)であることが特別な事柄なのではないか。

記の用字法において「中」と「内」とは峻別されている。それぞれ、固有名詞に使われている。

「中」…天御中主神、中津綿津見神、中筒之男命(中筒男)、胸形之中津宮、倭田中直、葦原中国、中臣連、田中臣、剣池之中岡、大中津日子命、須売伊呂大中日子王、帯中津日子命、息長真若中比売、大中比売命(大中津比売命)、中日売命、額田大中日子命、忍坂大中比売、田井之中比売、田宮之中比売、中日子王、忍坂之大中津比売命、墨江之中津王、田井中比売、橘之中比売命、春日中若子、中津王

「内」…凡川内国造、内色許男命、内色許売命、河内青玉、味師内宿禰、建内宿禰(建内宿禰命)、河内(川内)、川内之若子比売

この両者の間にナカ(中)とウチ(内)が交じることはない。「中」と書いたらナカ、「内」と書いたらウチ(uti)と決めている。一般名詞に使う際にも「中」はナカ、「内」はウチと区別している。例えば、「宮の中を臨むこと得ず」(仁徳記)と、「宮の内に参ゐ入りし時」(神武記)、「仍りて宮の内に召し入れて」(顕宗記)とではニュアンスの違いがはっきりしている。「宮内」はその内部に入ることを言っており、囲いの内側へ入ることを指す。「殿内」(記上、神武記)という記し方も同じである。他方、「宮中」は内部に入ることがない。「国の中に烟発たず」、「後に国の中を見るに」(仁徳記)にある「国中」同様、傍観している。その場合、隔てがあっては見ることができない。隔てがないところ、戸や垣根、障害物がないところから見ている。つまり、「外」に対する「内」ではない。

他の例の、「衣中服鎧」(応神記)、「其衣中甲」(応神記)、「衣中服甲」(安康記)といった一連の表現について、防弾チョッキを内装しているから「中」をウチと訓むテキストが多い。内側に隠して、という印象をつけたいためであろう。しかし、「衣」を重ね着する場合、上着と下着の間に着るのなら、ナカ(中)に着ていると考えるべきなのではないか。「頂髪中」(仲哀記)とある個所を、「頂髪の中」と訓んで違和感がないのと同じである。「海中」(記上)、「火中」(垂仁記)、「野中」(垂仁記、景行記)、「庭中」(仁徳記)の「中」もナカと読んで問題ない。

したがって、仲哀記の当該「腹中」箇所は、ハラ(腹)のナカ(中)と読むべきであると知れる。

大津渟中倉之長峡(神功紀元年二月)

三国の坂中井〈中、此には那と云ふ。〉に聘へて、……(継体前紀)

渟中倉太珠敷尊(欽明紀十五年正月、後の敏達天皇)

天渟中〈渟中、此には農難と云ふ〉原瀛真人天皇(天武前紀)

遠近の 磯の中なる 白玉を 人に知らえず 見むよしもがも(万1300)

第一~四例では、仮名遣いとして「中」をナと訓んでいる。ナカ(中)はナ+カ(処)の意であろうとされている。類義語のウチ(内)は、ソト(外)に対してある範囲に包まれている内部をいい、ナカ(中)は本来、ものの中間、中くらい、その間柄のことを言っていたという。ただし、ものとものとの間にあることとは、両側のものが大きければ包み囲まれる様子となり、容易にナカ(中)にウチ(内)のような義が生じ得る。それが第五例である。磯の大きな巌の間に白玉があると言っている。応神記に連続する例として、「山谷之中」、「山谷之間」という表記がなされており、同じ意味であると考えられる。

太子のもとの名のトリック

さて、それでは、「胎中天皇」とも記されることのあった太子(応神天皇)のもとの名は何だったのだろうか。ふつうなら生れていて乳母に抱っこされ、名前が付けられて呼ばれていたであろう時に、まだお腹の中にいて名が付けられていない。これは異常事態である。あるべき名がない。名がない子どもとしてお腹の中にいた。ナ(名)はナ(無)く、ナ(腹、中)にあって、ナ(己)にはどうすることもできなかった。それをどうにかしたくなれば、決意・希望の助詞ナが使われよう。それらすべてが実情である。すなわち、太子の元の名とは、ナ?&ナ!である。

ナ(己)については、次のような例がある。

大己貴神(紀)=大汝神(播磨風土記飾磨郡)=大汝(万4106)=大穴道(万1247)=大名持神(出典未詳)

常世辺に 住むべきものを 剣刀 己が心から 鈍やこの君(万1741)

…… 己が父に 似ては鳴かず 己が母に 似ては鳴かず ……(万1755)

…… 己が母を 取らくを知らに 己が父を 取らくを知らに ……(万3239)

第二例、万1741番歌の「剣刀」は、ナ(刃)の意でナにかかる枕詞である。常世の国辺に住んで安楽に居られるものを、自分で間抜けなことをしでかしているよと歌っている。その「己」を二人称と見る説もあるが、一人称と二人称の呼び方が重なる例が多い。問答をする際に、相手の立場に立って呼びかけるように言えば、ワレ(吾)もワタシ(私)もボク(僕)もジブン(自分)も二人称となる。第三・四例も同様である。

実際、古事記において、応神天皇は太子時代に名前をもって呼ばれていない。「御子」、「其の太子」、「其の御子」とされている。どう呼ばれていたか。ナであろう。彼は幼少のころ、ナと呼ばれていた。ナという語に名と魚の両義性を求めていたのではなく、ナという語の根本概念、自己撞着を起した状態をもって綽名とされてそう呼ばれている。角鹿において彼は、ナに包括されている呪縛から抜け出そうとしていた。そういう洒落を言っている。ナという言葉の、ナ(腹、中)とナ(名)とナ(無)とナ(魚)といった多義性をおもしろがっている。

魚のことをナという例は万葉集にも見られる。

帯日姫 神の命の 魚釣らすと 御立たしせりし 石を誰見き(万869)

この歌は記紀の逸話に依っている。仲哀記で、帯日売命(神功皇后)がご飯粒でアユを釣ったとする話になっている。

亦、筑紫の末羅県の玉島里に到り坐して、其の河の辺に御食せし時は、四月の上旬に当りき。爾くして、其の河中の磯に坐して、御裳の糸を抜き取り、飯粒を以て餌と為て、其の河の年魚を釣りき。〈其の河の名は、小河と謂ふ。亦、其の磯の名は、勝門比売と謂ふぞ。〉故、四月の上旬の時に、女人の裳の糸を抜き、粒を以て餌と為て、年魚を釣ること、今に至るまで絶えず。(仲哀記)

どうしてこのような釣りの逸話が作られているのか。それは、彼女のお腹のなかにいた御子のことをナと呼んでいたからであろう。釣ったナ(魚)はアユ(年魚)である。このアユという語はアユ(肖)と同じ言葉(音)である。ナ(中)、ナ(魚)、ナ(名)のそれぞれの似ていること、写像としてあることを言いたいからアユ(鮎、肖)という語をもって示している。仲哀紀には、「皇太后の雄しき装したまひて鞆を負きたまへるに肖えたまへり。」と、きちんと「肖ゆ」という言葉を使って述べている。ナと神功皇后のナ(お腹の中)とは密接な結びつきを孕んでいる。

「お腹」という語は、日葡辞書(1603~04)に、「Vonaca. ヲナカ(御中)」とあり、婦人語とされている。古い文献例は見られないようで、腹の内部のことはただハラというのがふつうであったらしい。今でも、胃腸が痛いことをハライタと言っている。ただし、白川1995.は、「はら〔腹〕 人や動物などの腹部をいう。「原」「平」などと同源。身体の中で最も広く平らなところである。」(631頁)とする。脹らんだお腹のことはハラの表すところとは異なってくる。最も象徴的な膨らんだお腹は臨月の妊婦のそれである。問題は腹の中身である。中身についてとやかく言おうとしているから、記に「腹中」、紀に「胎中」という特異な表記が出現している。口語としてナカ、または、ナという言い方があったと考えるのが妥当である。この話でいえば、水族でありながら哺乳類で胎生のイルカを持ち出して語られていることからも窺える。妊娠中のイルカであれば、ナ(魚)でありつつ、ナ(中=腹・胎)にナ(魚)(児の魚)を包んでいて、タナゴ的な様相になっている。配役にイルカを登場させた第一の理由である。お腹の大きな女性(雌イルカ)は、妊娠しているのかメタボなのかわからない。神功皇后のお腹の中には胎児であった応神天皇がナ(胎中)として入っていたのだが、代わりに胃袋にナ(食物)を詰め込むことでも同じ状態を保つことができる。ナ(中)とナ(魚)との交換である。

ナからの脱出

御子(応神天皇)は、ナ(己、自分)のナ(名前)において弄ばれていることに気がついた。無理して胎中にあったのだから、出て行きたくてたまらなかったのである。古語に動詞イヅ(出)である。

越の海の 角鹿の浜ゆ 大船に 真梶貫きおろし 鯨魚取り 海路に出でて あへきつつ ……(万366)

「いで」という語には、感動詞の、さあ、の意がある。古典基礎語辞典に、「動詞イヅ(出づ、ダ下二)の古い命令形イデから出た語。上代から例があり、中古を中心によく使われている。」(130頁、この項、我妻多賀子)としている。上代の使用例としては、相手に向って呼びかけるときの場合(さあ。どうぞ。)、自分が行動を起そうとするときの場合(いざ。それっ。どれ。)、自分に対してであるが承服しがたい場合(いや。さあどうだか。)といった分類がされている。時代別国語大辞典では、「①他に対して何らかの行動を乞い求める場合。……②自己の意志を強調する場合。……③自分に対して問いかけ、疑いをこめる場合。」と分類され、「【考】類語にイザがあり、イデと同じとみる説がある。②にはイザと重なる面があるけれども、①と③はイザにはない。」(84頁)とある。一つずつ例をあげる。

圧乞、戸母、其の蘭一茎。(允恭紀二年二月)

この川に 朝菜洗ふ子 汝も吾も 同輩児をそ持てる いで子給りに(万3440)

いで如何に ここだはなはだ 利心の 失するまで思ふ 恋ゆゑにこそ(万2400、別訓あり)

時代別国語大辞典にいう①の意と同じ用例として、「…… 夕になれば いざ寝よと 手を携はり ……」(万904)の「いざ」という例があると思うがどうか。古典基礎語辞典に、感動詞の「いざ」は、「動詞イザナフ(誘ふ)の語幹。勧誘・行動開始の時などに発する語で、上代から確例がある。」(109頁、この項、我妻多賀子)とある。また、イデの③の使い方は、さあどうだかわからない、と言いよどむ言葉のイサによく似ている。

…… 愛しきやし 今日やも子らに 不知にとや 思はえてある ……(万3791)

すると、イデという語は、イザとイサとによってまかなわれることになる。語の由来としてイザとイサは異なるけれど、鯨のことは古語にイサである。「俗、鯨を云ひて伊佐と為す。」(壹岐風土記逸文)とある。音声言語のうちでも口語的な性格の強い発語の言葉については、用法が異なるとして峻別できるものではない。もとより、上代の人たちが、言葉遊びに興じていたからといって、言葉が乱れていると咎めだてる象とはならない。言語は使用されているものである。

現代語で「さあ」と言う時、「さあ、やるか」は自分がやるのか、相手にやらせるのか、どちらでも構わないし、やるものか、という拒絶の言としても成り立つ。そのような義の古語イザには、「さあ」の短縮形のサという語もある。それらを連結させたイザサという語は、自らを奮い立たせて何か新しい境地へと向かう際の掛け声になるし、相手に誘いかける時の重々しい働きかけの掛け声とも捉えられる。はたまた、どうしたらよいのか躊躇、逡巡するときの発語ともなり得る。

「御子」はわざわざ越の国へ赴いて何をしようとしていたのか。一般に成人式、成年儀礼の意味があるとされている(注3)。そのような言い方をするならばそのとおりであろう。母親の庇護から離れ、独立した一人前の人間として生きて行こうとしていた。そのためには、負っているナ(中、腹)というナ(名)をどうにかしなければならない。母親あっての「御子」なのであるが、「御子」でありつつ独り立ちしたい。ダブルバインドから抜け出すにはどうしたらいいのか。そのとき気比大神が夢に現れて、うまいことを提案してくれたのである。その名は笥飯、食べ物のことである。お腹の子どもの代わりにお腹に食べ物を入れればいい。そうすれば、あなたはナ(中、腹)という名を負ったままでも、ナ(己)として一人前になれる。だからさっそくナ(魚)を献上しましょう、ということに相成っている。

イルカ=入る蚊

イルカ(「入鹿魚」)であった理由の第二は、太子と武内宿禰とは、出張先で仮宮を建てて泊まっているからである。いつもの御殿ではない。ふだん坊やは宮殿で暮らしている。蚊帳で囲われて蚊に食われることはないのは、母胎に包まれて安泰であるのと境遇が同じである。しかし、出先の仮宮には蚊帳はない。蚊遣りになるよう松葉などを燻べて凌ぐわけだが、どうしても部屋の中に蚊が入ってきてしまう。イルカ(「入る蚊」)である(注4)。夜、なかなか熟睡できない。今日、レム睡眠とノンレム睡眠とがくり返されて眠りが構成されていることが知られ、レム睡眠時に頭脳が活動して夢を見ることが多いことが知られている。蚊が入って熟睡できないから夢を見がちになるということである。付き添いの建内宿禰とて同様である。刺されたら痒いからバチバチ叩く。叩かれて死ぬ蚊は、鼻を人の体の中に入れたまま潰されるから、鼻がへし折られて血まみれの状態になる。話のなかで、角鹿の海岸に打ち寄せられていたイルカは「鼻を毀てる」こととなり、その浦は「血浦」と名付けられている。地震が関係してイルカが浜に打ち上げられている例が知られ、また、イルカを捕獲する時、追い込み漁を伴いながら頭部を銛で突くこともある(注5)。しかし、実際の漁法や解体作業から「鼻を毀てる」という表現は出てこないだろう。

御殿暮らしばかりでは知り得ない体験を太子はしている。世の中には蚊がいて、食うか食われるかの自然の営みがあると気がついた。食べ物が手に入るのは当たり前だと思っていてはいけない。自然の営み、民百姓の生業をもって「御食の魚」は生れている。飛躍的な悟りに至っており、成年儀礼に当たると言えばそのとおりであるが、儀式化した行事を意味するのではなく、本当に体験して理解したということを示している。体験を経験としてフレーミングし物語へと昇華している。それを言葉として表しているのがこの名易えの話である。ナ(中、腹)というナ(名)は普通名詞だから変えられないが、それをナ(魚、菜)であると捉え返せば呪縛から逃れられるのである。嫌な綽名を付けられても意味を読み替えて克服する人は生きる力の強い人である。

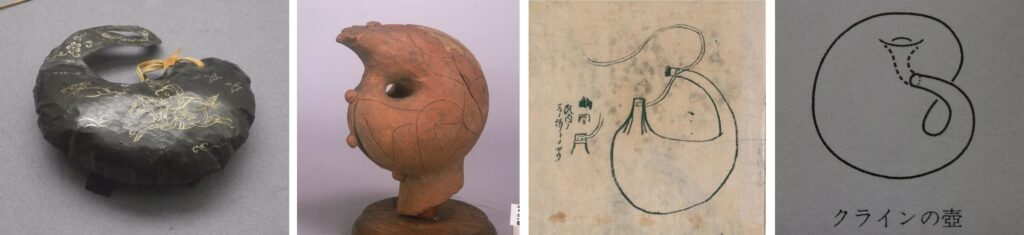

クラインの壺、鞆

胎中にあるままの坊やは世間知らずである。与えられた過保護の呪縛から解き放たれなくてはならない。抜け出すには、イザ、サ、と掛け声をかけて発奮し、自ら鼓舞して生きようとしなければならない。そんな状況下でイザ+サという神さまが夢に現れた。あなた、名前、易えようか? まったくもって「恐し」、賢いことである。頓智が冴えわたっている。翌朝、浦へ行ってみると、「御食の魚」が「依」っていた。依っているのだからそれに依って何とでも考えればいい。これは「御食の魚」なのだ、自分の名のナ(中、腹)は、これからはナ(魚、菜)に当たるものにしよう。まるでクラインの壺(クラインの瓶)(注6)をぐるりとめぐったも同じことなのであるが、ナ(己)を相対化して鳥瞰することができたのである。雌イルカのお腹の中に子イルカのいるのを見て悟ったものと思われる。

ホムタノスメラミコトのホムタ(鞆)はトモ(鞆)のことである。紀の分注に、「上古時俗、号レ鞆謂二褒武多一」とある。今はトモ(鞆)といい、昔はホムタと言ったとする。弓を射る時に左手に当てておいて、弓弦が手を痛めないようにする防具である。黒漆塗りの皮製で、正税帳からすると鹿や馬の皮を使ったようである(注7)。正倉院に残るものは牡鹿の白い毛やマコモなどの詰め物を入れて膨らませてあるという(注8)。鹿は、雌鹿はメカ、子鹿はカゴ、牡鹿をシカと呼び分けていた。殊更に「角鹿」と設定をしてあるのは、シカ(牡鹿)にしか角が生えないため、その毛皮を使った鞆のことが念頭にあるからだろう。鞆は外皮に牡鹿の皮、なかに牡鹿の白毛を入れている。シカ(牡鹿)の毛皮を剥ぎ裏返してくるりと丸めまとめたようなものである。シカは「然」と同音である。鞆とはすべてシカ(牡鹿)でできた然なるものなのである。

話に唐突にイルカが登場している。浦に打ち上げられていたのが他の魚ではなくイルカだった第三の理由は、鞆が入れ子のシカ(牡鹿)ゆえである。牡鹿が子を孕むことはないからおもしろみが増している。話では、牡鹿に対応するように御子が男子であることが強調されている。御子が胎内に宿った時、「我が大神」が「天照大神の御心」として、また、「底筒男・中筒男・上筒男の三柱の大神」だと称して教えてくれている。

……亦、建内宿禰、沙庭に居て神の命を請ふ。是に教へ覚したまふ状、具に先の日の如く、「凡そ此の国は、汝命の御腹に坐す御子の知らさむ国ぞ」とをしへさとしめたまふ。爾くして、建内宿禰白さく、「恐し。我が大神、其の神の腹に坐す御子は、何れの子ぞ」とまをせば、答へて詔はく、「男子ぞ」とのりたまふ。(仲哀記)

わざわざ建内宿禰が問い掛けて大神が答える問答となっている。話として性別を確かにしていて、シカ(牡鹿、然)を強調する伏線となっている。そして、「入鹿魚」と記している。当て字に魚類であることを示すために添え字が付けられている。鹿が入っている魚のような形をしたものは鞆に当たるのだろう。くるっと丸まった形はイルカがジャンプした時の幻影に等しいし、イルカ=イル(入)+カ(鹿)という語感は識字能力とは無関係に人々に共有される。ヤマトコトバで連想ゲームを楽しんでいたようである。イルカという水族は、カ(鹿)がイル(入)状態、入れ子構造状態のものであると洒落を言っているわけである。「鼻を毀てる入鹿魚」との提起は、イルカの鼻先に穴をあけてくるりと尾を回し通したらまるで鞆のような形になると空想したことから起こっている。位相幾何学的な曲面を考慮していたかはわからないが、ナという言葉の循環を楽しんでいることからして意味を理解していたに違いない。

鞆とは、外身も中身もトモ(共、伴)にシカ(牡鹿)だから確かなものである。新撰字鏡に、「切々 敬也、憂也、太志加尓」とある。タ+シカ(然)+ニという語構成であろう。確かなものとは、田において、然と確実な収量が見込まれる田のこと、すなわち、美田を指す。ホムタを「誉田」と記した際の義は、おいしいお米をたくさん収穫できる確かな田である。種籾を蒔いておいて秋に確かに一粒万倍に稔りを得られる田こそがホムタ(誉田)である。外もシカ(牡鹿の皮)、中もシカ(牡鹿の毛)なるものは鞆である。よって、ホムタというのは、御食の謂いでありつつ鞆の謂いである。そして、ムタやトモという語は、~と一緒、という意味である。ナ(名)において、ナ(中、腹)とナ(魚、菜)とが一緒なことを自己循環的に表す語としてふさわしい。

ムタという語は、助詞のノやガをともなう連体修飾をうけて、副詞句を作る。~とともに、~のままに、~につれて、の意である。「波のむた」(万133)、「風のむた」(万119)、「神のみた」(万1804)、「君がむた」(万3773)、「人のむた」(万3871)などとある。波や風や神や君や人に包まれ懐かれて一緒になってもまれていくことになる。「波のむた」という言い方によく表れているように、波は寄せては返すもので、ぐるりと循環することを可とすることをいう。

まとめ

ナ(中)というだけのナ(名)であった御子は、ナのままでありながらナ(魚)と易えて、ナ(己)たるものとしていろいろなナと一緒にもまれて行った。この名易えの話は、日本書紀の分注の謎掛けにあるとおり、「然らば、大神の本の名を誉田別神、太子の元の名は去来紗別尊と謂すべし。」として詳らかである。太子の名はナ(中)でありつつ、イザ、サとツヌガ(角鹿)まで出かけてきている。大神の名はナ(魚)でありつつ、そうそうと答えるシカ(然)であり、ホムタでもトモでもあるようなシカ(鹿)が中に入っているようなものである。

以上、ナというヤマトコトバの幾何学を述べた。鞆という弓の防具はシカの毛皮を裏返してくるりと丸めて端を貫き通して作られる。その作業を実地に行ってみれば、なるほど「然」なりと納得されるところがあっただろうとわかる(注9)。上代の人にとって、世界はヤマトコトバでできていて、頓智の利いた言葉づかいを楽しんでいた。彼らはナ、トモ、ホムタという語に興趣を覚えて話として拵えた。結果、鞆の形をおもしろがって単独の形の埴輪に象っている。形象埴輪とは何か。考古学では出土するモノを出発点として当時の人々のことを考えようとするが、残るものについては考え、無いものについては考えない。あるものについてもなぜそれがあるのかと問われることは少なく、現代人の視点、歴史学や民俗学からしか敷衍しようとしない。単品としての弓形埴輪や籠手形埴輪は乏しいのになぜ鞆形埴輪は多く見られるのかといった素朴な疑問さえ浮かんでいないように思われる。古代の人が悦に入って形造るほどだった所以について、古事記は名易えの話として雄弁に伝えてくれている。古代の人がヤマトコトバでものごとを考えていた証左である。

(注)

(注1)「伊奢沙和気大神之命」を伊奢沙和気大神の御言の意と論証するものとして、阪下2002.がある。また、誰の夢に託宣を聞かせてくれたのかについては、本居宣長・古事記伝に、「此は太子の御夢には非で御供人の夢なるべし、」(国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1041637/227)とし、武内宿禰の夢と位置づける。後文に、「御子、令レ白二于神一云」とあって、第三者を介して神さまに伝えている。その第三者とは、神と人とをつなぐ御言持ちとなる御供人、巫覡者である武内宿禰であろう。夢のなかでの問答においても、大神の問いに対して「言禱き」て巫覡の役割を果たしている。

(注2)藤澤2016.は、「『古事記』の当該条の「易名」は、実際には名の交換ではなく、太子が一方的に大神の名を吸収したことになっている。『古事記』では天皇の立場の優位をより一層強く押し出すため、互いの名の交換ではなく、太子への名の献上という形をとったのである。すなわち、大神の「易名」の申し出は、名を献上することによる服属の申し出だった、という文脈になっているのである。」(56頁)とする。

また、烏谷2016.にも論点整理があり、当該個所は、「「吾が名を御子の御名に易へまく欲し」と読み、その解釈には⑴神が太子の名を自分の名として替える ⑵神の名をもって太子の名に替える ⑶ともに名を交換するの三説がある。」(335~336頁)とする。そして、⑴説に本居宣長・古事記伝、⑵説に次田1924.、中島1930.、⑶説に西宮1991.があるとする。

西宮氏は、発表時期によって訓読を変更している。西宮1991.には、「私は、古事記をこう読めば分ると思う。すなわち、誉田別の名とイザサワケの名とではなく、大鞆和気の名とイザサワケの名と交換したものと読むのである。すると御子は新たにイザサワケの名を貰ったわけで、「「イザ」(さァ)、サ(神稲)をどうぞ」の名で、「鞆」と同音の「誉田」(美田の意)という新名義への転換の契機を与えたものと読むのである。」(74頁)とある。

烏谷2016.は、自身の整理にある⑵の立場に立つようである。「夢の中で詔られた伊奢沙和気大神命の「獻二易レ名之幣一。」の言葉は、天照の御心を受けた天命・受命であり、名易えによって御子の名に権威が与えられ、翌朝浜にうちあげられた幣の入鹿は、天からの受命の君に降された祥瑞であり、符言に相当するものであろう。したがって「私の名をあなたに差上げて、あなたの名としたい。」と解釈するのがよいと思われる。」(339頁)とある。

藤澤2016.や烏谷2016.の論考は、文脈をいかに解釈するかという問題ばかりに目が行っている。単に解釈の問題であるとしていかようにも捉えられるとするなら、言=事とする上代人が志向していた思考法は二の次のこととされ、虚無な人ばかりであったことになってしまいかねず、言葉は散乱しておよそ言語の体をなさなくなる。

(注3)御子が越の国へ禊ぎへ行ったことと名前を変えることによって、立派な大人となって天下を治めるのにふさわしい存在となった考える傾向は、読みの細部こそ違え、今日の研究者の間に定説のように語られている。元服式に幼名を改めることの意義を説き、解いたかのように考えている。主だった議論を紹介しておく。

……太子は武内宿禰にともなわれて淡海若狭を遍歴した後、角鹿でみそぎをする。話の上では戦における死の機れを浄めるためということになるが、これも儀礼的な死の期間に課せられる試練を克服した後に、水の生命力によってよみがえるという復活儀礼の段取をこのように語ったのであろう。次いで角鹿のケヒノ大神が名を易えることを申し出、その礼にイルカが御食として太子に献上される。わかりにくいところのある話だが、名を易えることが、成年式を経ておとなとして再誕したことの証として欠かせない儀礼的手続きであったことを想起すれば、物語構造におけるこの話の意義は諒解できるだろう。みそぎの場所が角鹿であり、ケヒノ大神が登場することには深いわけがある。この神は角鹿笥飯浦の地名を名とした地主神である。御食の魚を献上したから御食つ大神と名づけたという話になっているが、ケヒノ大神は元来そうした性格をおびていたのだろう。角鹿は越前に属するが若狭に接しており、若狭から越にかけての海陸の交通の要路に位置していた。志摩淡路と並ぶ御食つ国若狭の調の大部分は海産物で占められるが、それらは角鹿を経由して都に運ばれたらしい。ケヒノ大神は若狭から越にかけてのこの一帯をうしはく御食つ神であったのだろう。従って御食の魚献上の話は、この一帯の、御食つ国としての服従を意味する。さらにケヒノ大神にはもう一つ、大陸交通の裏玄関の守り神という役割があった。潮流の関係で、越の海岸には意図的にせよ不本意にせよ、大陸からの船が到来することが稀ではなかった。(倉塚1986.82頁)

……そこで名換えの神事が行なわれたことを語っている。すなわち神の名「イザサワケ」と皇子の名を取りかえたというのである。とすれば、この名換えをした後の神名「ミケツ」あるいは「ケヒ」が、かつての皇子の名であったことになる(「記」は鼻のやぶれた魚<いるか>を名にかけて、ミケの名を賜ったとしゃれた語呂合せをしているので話の筋が混乱している)。ミケは御食、ケヒとは食霊の意で、ともにこの皇子が本来、穀霊を意味する幼名を持っていたことが知られ、かつそうした名が瑞穂の国の天皇や皇子たちに類例の多いことは改めて論ずるまでもない。たとえば神武の海上東征伝説で語られている、浪の秀を踏んでトコヨに行ったミケヌノミコトや、神武自身の別名ワカミケヌのごときはその著例であり、そこに神武(ミケヌ)と応神(ミケツ)の名の上での対応が見られるばかりでなく、海の国トコヨから渡り来る穀霊的日の御子という伝承観念もまた類型を同じくしている。換言すれば、これこそ瑞穂の国に君臨する偉大な天皇の霊能を詮表する神話的観念であると云えよう。ただし、そのように即位物語が神話的であるということは、必ずしもそれぞれの天皇が非実在であることを意味しない。神話は特定の実在者の性能に対する説明的 theory であり類型的称讃であるからである。トコヨから喪船で渡って来た皇子がミソギをしてこの世に再生し、イザサワケノ大神の社前で神の名を自分の名としたということは、もっとも典型的な成人式の儀礼であり、カリスマ的社会における「名取り」である。あるいは原始的な即位儀礼と解釈してもよい。いずれにするも、神との交霊による新しい人格の成立を意味している。トコヨからの喪船の旅も、そうした儀礼による新天皇の出現を説明したものにほかならない。(三品1972.120~121頁)

……気比大神は漁撈民に尊崇された、海の幸を内容とした食物神であったことがわかる。あるいは、この神は、魚群を湾に追い込むことのある海豚を原体とする神であったのかもしれない。「應神天皇の誕生」の物語で、「我に御食の魚給へり」というのが、ただ一つの應神天皇の発言であるが、禊ぎの後の魚の摂取をうかがわせる場面でのこの発言は、即位の大嘗祭で聖なる稲を食べて稲の司祭となりえたと同様、漁撈民社会での豊饒祭の聖餐の場面での支配者誕生を告げる発言の響きがある。浦一面に寄せられた、鼻を傷つけた海豚は、祭りの日に舟ばたを叩く音におどされて、湾の浅瀬にのりあげ殺害された聖なる魚の姿であったのかも知れない。私は気比大神による名の授与の話を、漁撈民社会における豊饒祭を下敷きにした、支配者儀礼の名残を示すものと受けとりたいのである。ともあれ、気比大神の鎮座する角鹿の地が、若狭から越前にかけての漁撈民の中心となる聖域であったことは十分に推定できる。(吉井1992.203~204頁)

(注4)仮宮に蚊が入ることに触れた上代の記述としては景行記の酒折宮の話がある。拙稿「「かがなべて」考」参照。

(注5)神奈川県横浜市稲荷山貝塚(縄文時代)からはイルカの骨が多数出土している。横浜市歴史博物館2016.に、「湾内に入ってきたイルカを仕留めるには銛漁法が有効だ。称名寺貝塚でも最盛期には大型の銛が作られるようになる。併せてヤスを使うことにも積極的であった。イルカの群れがやって来たからといって必ずしも捕獲できるとは限らない。ソロモン諸島のイルカの追い込み漁では、成功率20%。5回の4回は獲物なしで浜にもどったと言う報告がある(竹川1995a.)。称名寺貝塚の人々も同じように、あるいはそれ以上に厳しい状況の中で、生き抜いてきたのであろう。」(33頁)とある。

竹川1995b.には、「何時間もかかって、群を囲い込みながら村までやってくると、浜では女たちがカヌーを用意して待ち構えている。総勢五〇艘近くのカヌーがラグーンの中にならぶ様子は壮観である。最後は人々が歓声をあげながら海に飛び込み、浅瀬に追い詰めたイルカを次つぎに抱きかかえカヌーに乗せていく。」(97~98頁)とある。

田辺2011.は、『伊東誌』(寛永二年(1849))を引いている。そこには、「陸地成平生用る地曳網の場に至れば、後掛と云て幾重にも地曳網にて懸廻し、手近くなると両村より若者大勢出て、曳ころばしという太き縄網にて懸廻し陸地へしめつけ、数人海中へ飛入、かの入鹿を抱上るなり。」とある。屈強な若者が水深の浅いところに追い込まれたイルカを抱きかかえるようにして浜に持ち上げるというのである。究極の追い込み漁で、銛で突く必要はないらしい。そして、後はその他の人が解体作業を行う。昭和時代の写真でも、頭を落とし内臓を取り出している。浜辺が鮮血で染まる。記に「血浦」と称したというのは理解されるところである。

なお、イルカの中身をえぐって皮を使った道具が常用されていたか不明である。筆者は、あるものは何でも利用していたからあるだろうと推測している。

(注6)教科書を引用する。川崎2001.に、「自分自身との交差をもつものも曲面の仲間に入れることによって、向き付け不可能な閉曲面を考えることができる。典型的なものは、クラインの壺(klein bottle)といわれるものである。これは、ジェットエンジンのカバーのような曲面で、空気の取り入れ口に続く風洞を延ばして、自己交差を許して、カバーの外に導き、ジェットの吹き出し口に逆に取り付けたものである。」(43頁)とある。なお、四次元空間では自分自身との交わりをはずすことができるという。

(注7)正倉院文書には、「鞆」と「〓〔韋偏に干〕」について次の記事が見える。➀➁などは大日本古文書の巻、後の数字はページを表す。「〓〔韋偏に干〕」字は、諸橋轍次『大漢和辞典』に字義未詳とされ、また、大日本古文書に「干」を「于」に作る例もある。

〓〔韋偏に干〕肆拾巻料稲壱拾柒束弐把 壱巻料稲肆把参分〈鹿韋長九寸 広五寸 直稲三把二分 緒鹿洗皮長二尺三寸 広五分 直稲一把〉(①六一二)天平六年十二月二十四日、尾張国正税帳

鞆肆拾勾〈別長九寸 広九寸〉料皮壱張半〈一張長四尺、広三尺、一張長三尺、広二尺、〉直稲拾伍束〈一張直十束 一張直五束〉(②六九)天平十年二月十八日、駿河国正税帳

〓〔韋偏に干〕肆拾巻料馬皮壱枚半〈一長四尺 広三尺 一長三尺 広二尺 巻別長九寸 広五寸〉直稲壱拾伍束〈一枚十束 一枚五束〉(②一一九)天平十年、駿河国正税帳

〓〔韋偏に干〕手牛革壱枚〈長五尺 広三尺四寸 巻別長四寸五分 広一寸五分〉直稲柒拾束 縫糸捌拾条〈卌条別長二尺四寸 卌条別長一尺五寸 巻別長短各一条〉成斤壱両直稲参束柒把〈一斤直六十束〉緒洗韋半枚〈長二尺三寸 広二尺 巻別長二尺三寸 広五分〉直稲肆束(②一一九)天平十年、駿河国正税帳

〓〔韋偏に干〕壱拾口料〓〔韋偏に干〕手牛皮壱条〈長四尺五寸 広一寸五分〉価稲捌束(②一九二)天平十一年、伊豆国正税帳

……正丁、兵士、左手鞆〓(亻偏に⻛のメの代わりに人)疵三(②二七五)天平十二年、越前国江沼郡山背郷計帳

伊勢貞丈・四季草(安永7年(1778))に、「貞治の頃既に鞆付て弓射るやう知人少きやうになりたり。今の世に知る人なきはことわりなり。」(早稲田大学古典籍総合データベースhttp://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wa03/wa03_00367/wa03_00367_0002/wa03_00367_0002_p0017.jpg)とあるほどに、早く廃れて知られなくなったものである。

(注8)関根1989.は、正倉院文書に残る正税帳の記事から、鞆本体の材質は、「鹿革または馬皮の可能性が強いだろう。院蔵の一例によれば、長一一・五㌢、幅約七㌢であるから、右の一巻料の皮を二等分して四寸五分✕五寸のもの二枚を重ねて巴形に截り、心(牡鹿白毛やマコモ「材質調査」)を入れ、縫合せたと考えられる。」(124~125頁)としている。

(注9)「巴」という言葉があり、鞆に描かれていた絵のこととする説と、鞆の形を描いた絵とする説とがある。筆者は、鞆の皮の上に鞆の形を絵として描いていたと考える。鞆がクラインの壺として認識されていたとするなら、絵を描くことも自己循環的になっていて正解である。後に、文様として二つ巴や三つ巴が作られていくが、もとは自己完結的に一つ巴文として鞆に描かれていたのだろう。

(引用・参考文献)

尾崎1972. 尾崎友光編『全注 古事記』桜楓社、昭和47年。

烏谷2016. 烏谷知子『上代文学の伝承と表現』おうふう、平成28年。(「息長帯比売命と品陀和気命の伝承─「喪船」と「易名」を中心に─」『学苑』第879号、2014年1月。昭和女子大学学術機関リポジトリ https://swu.repo.nii.ac.jp/records/5705)

川崎2001. 川崎徹郎『曲面と多様体』朝倉書店、2001年。

倉塚1986. 倉塚曄子『古代の女─神話と権力の淵から─』平凡社、1986年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

古典集成本 西宮一民校注『新潮日本古典集成 古事記』新潮社、昭和54年。

古典全集本 荻原浅男・鴻巣隼雄校注・訳『日本古典文学全集1 古事記 上代歌謡』小学館、昭和48年。

西郷2006. 西郷信綱『古事記注釈 第六巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2006年。

阪下2002. 阪下圭八『古事記の語り口─起源・命名・神話─』笠間書院、平成14年。

思想大系本 青木和夫・石母田正・小林芳規・佐伯有清校注『日本思想大系1 古事記』岩波書店、1982年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典上代編』三省堂、1967年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

新校本 沖森卓也・佐藤信・矢嶋泉編『新校古事記』おうふう、2015年。

新編全集本 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。

関根1989. 関根真隆『天平美術への招待─正倉院宝物考─』吉川弘文館、平成元年。

大系本 倉野憲司・武田祐吉校注『日本古典文学大系 古事記 祝詞』岩波書店、昭和33年。

竹川1995a. 竹川大介「ソロモン諸島のイルカ漁」動物考古学研究会編『動物考古学』第4号、同発行、1995年。

竹川1995b. 竹川大介「イルカが来る村」秋道智彌編著『イルカとナマコと海人たち─熱帯の漁撈文化誌─』日本放送出版協会(NHKブックス)、1995年。

田辺2011. 田辺悟『イルカ』法政大学出版局、2011年。

次田1924. 次田潤『古事記新講』明治書院、1924年。国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1918074

次田1980. 次田真幸『古事記(中)』講談社(講談社学術文庫)、昭和55年。

中島1930. 中島悦次『古事記評釈』山海堂出版部、1930年。

中村2009. 中村啓信『新版古事記 現代語訳付き』角川学芸出版(角川ソフィア文庫)、平成21年。

西宮1991. 西宮一民「神功皇后・応神天皇の物語」『国文学 解釈と教材の研究』第36巻8号、学燈社、平成3年7月。

藤澤2016. 藤澤友祥『古事記構造論─大和王権の〈歴史〉─』新典社、2016年。

三品1972. 三品彰英『増補日鮮神話伝説の研究』平凡社、昭和47年。

山下1999. 山下正勝「3次元の幾何学的トポロジー」本間龍雄ほか『幾何学的トポロジー』共立出版、1999年。

吉井1992. 吉井巌『天皇の系譜と神話三』塙書房、1992年。

横浜市歴史博物館2016. 横浜市歴史博物館編『称名寺貝塚─土器とイルカと縄文人─』同・横浜市ふるさと歴史財団発行、2016年。

加藤良平 2019.12.3改稿初出