古事記の黄泉国の話は、イザナミ(伊耶那美命、伊弉冉尊)の死、イザナキ(伊耶那岐命、伊弉諾尊)の黄泉国訪問、黄泉国からの脱出と訣別、禊祓の話から成る。このうち、イザナキの黄泉国からの帰還の部分で、迫ってくるイザナミ方の追手を払いのけるのに桃の実が使われている。その役割について、桃は呪力があるからとする説が述べられてきた。近現代の妄想である。古事記テキストの訓み、本文校訂からして間違っている。ここでは真福寺本に最大限従った正しい訓みを示す。本文引用の本稿での順については番号で記す。

是に、伊耶那岐命、見畏みて逃げ還ります時、其の妹伊耶那美命言はく、「吾に辱を見さしめたまふ(注1)」といひて、即ち予母都志許売を遣して追はしむ。爾くして、伊耶那岐命、黒き御縵を取りて投げ棄てたまへば、乃ち蒲子生る。是を摭ひ食む間に、逃げ行きたまふに、猶追ふ。亦、其の右の御みづらに刺せる湯津々間櫛を引き闕きて投げ棄てたまへば、乃ち笋生る。是を抜き食む間に、逃げ行きたまふ。且、後には、其の八くさの雷神に、千五百の黄泉軍を副へて追はしむ。爾くして、御佩かしせる十拳剣を抜きて、後手にふきつつ逃げ来たまふを猶追ふ。黄泉比良坂の坂本に到りたまふ時、其の坂本に在る桃子三箇を取りて持ち撃にしたまへば、悉く攻め返す。爾くして、伊耶那岐命、其の桃子に告りたまはく、「汝、吾を助けしが如、葦原中国に所有るうつしき青人草の、苦しき瀬に落ちて患惚む時、助くべし」と告りたまひて、名を賜ひて意富加牟豆美命と号けたまふ。(記上、➂)

真福寺本には次のようにある。

於是伊耶那岐命見畏而逃還之時其妹伊耶那美命言令見辱吾即遣豫母都志許賣〈此六字以音〉令追尓伊耶那岐命取黒御縵投棄乃生〓(草冠に礻偏に甫)子是摭食之間逃行猶追亦〓(关偏に刂)其右御美豆良之湯津々間櫛引闕而投棄乃生笋是抜食之間逃行且後者於其八雷神副千五百之黄泉軍令追尓抜所御佩之十拳釼而於後手布伎都々〈此四字以音〉逃来猶追到黄泉比良〈此二字以音〉坂之坂本時取在其坂本桃子三箇持撃者悉攻返也尓伊耶那岐命告其桃子汝如助吾於葦原中国所宇都志伎〈此四字以音〉青人草之落苦瀬而患惣時可助告賜名号意冨加牟豆美命〈自意至美以音〉

「〓(草冠に礻偏に甫)」は「蒲」の国字、「〓(关偏に刂)」は「刺」の異体字であるとされている。「葦原中国所」字の次に他の本では「有」字があり、真福寺本に限ってない。脱落と見られている。「惣」字は他に前田本、曼殊院本、猪熊本が採っており、兼永筆本は「〓(惣の牛の代りに扌偏、揔の異体字)」、道果本、道祥本、春瑜本は「〓(忄偏に巛の下に山、悩の異体字)」に作っている。「惣」、「揔」は「惚」の通用字、「惚」は「惱(悩の異体字)」の俗字とされている。

問題となるのは、「取在其坂本桃子三箇持撃者悉攻返也」の部分である。兼永筆本には「取在其坂本桃子三箇待撃者悉坂返也」とあり、有力視され、「其の坂本に在る桃子三箇を取りて待ち撃ちたまへば、悉く坂を返りぬ。」のように訓まれることが多い。

「持」字は他に道果本、道祥本、春瑜本にあり、「待」字は他に前田本、曼殊院本、猪熊本、寛永版本等に採られている。よく似た字だから紛らわしいわけである。

「攻」字は真福寺本以外になく、「坂」字は兼永筆本、前田本、曼殊院本、猪熊本、寛永版本に採られている。他に、「迯」字を道果本、道祥本、春瑜本、鼇頭古事記が採り、訂正古事記では「逃」に改めている。「攻」と「坂」は似ているが、「迯」字はあまり似ていない。「攻」または「坂」字に右傍線を引いたか丸で囲んだ者がいて、それを目にした人が「迯」字と見たのかもしれない。

現行の解釈では、桃の実をヨモツシコメ率いる黄泉軍へ向けて発射しているように考えている。しかし、桃の実を砲弾のように撃ってしまったら、桃の実はもはや手元にはない。イザナキが桃の実に向かって何事かを告げ、名を与える所作をとることにつながらない。

新編全集本古事記では、「「待ち撃ち」を、底本は「持ち撃ち」とする。桃の実を投げつけたということなのかどうか、ともかかわる。『書紀』神代上の一書には投げつけたとあるが、『記』で「撃つ」という時、相手を撃滅することであり、ここでは投げつけるのとは違うとみられる。後で桃の実に名を与えているのだから、ただの物体とは違う。投げつけたりする物ではなく、桃が働き呪力を発揮して助けるのである。この点で「持ち撃ち」は適切ではない。」(47頁)と説明している(注2)。説明されなければ意が通らないことなど、稗田阿礼の語りのなかにあったとは思われない。理屈を懇々と説明することは、口頭言語として人から人へと伝え伝わる話(咄・噺・譚)とは対極にある。

また、同書では、「中国では古くから桃は邪鬼をはらうと信じられてきた。」(同頁)とも述べている(注3)諸論に、左伝、礼記、荊楚歳時記などが引かれているが、この見方もヤマトの人の間で伝え伝わる話(咄・噺・譚)とは対極にある。そういうことではないというのが筆者の考えである。

話の流れとして、ヨモツシコメが追って来るとき髪飾りにしていた「黒き御縵」や「湯津々間櫛」を投げ捨てて時間稼ぎをしていた。それらはヤマブドウやタケノコに変化し、ヨモツシコメが拾って食べている間にイザナキは距離を広げて逃げ延びていた。黄泉比良坂の坂本では、今度はイザナキが桃の実を拾い、それを使って何とかしようとしている。同じように投げつけていてはまた食べられてしまい、食べ終わったら再び追って来るだろう。だから別の手立てを考えた。

その点を表記しているのが真福寺本のテキスト、「桃子三箇持撃者、悉攻返也。」である(注4)。

「撃」字については、新撰字鏡に「撃 〓(車偏に爰)(?)鯆〓(車偏に?)也。阿夫利物」とある。

「撃」字がどうして炙り物の意を表すのか定かではないが、文意が通じるので古代当時、使われていたと考えられる。

新撰字鏡に「焚 物入火之貌、保須、阿夫留、也久」、和名抄に「炙 唐韻に云はく、炙〈之夜反、又、之石反、阿布利毛乃〉は炙宍といふ。説文に字は月火に従ふ。」ともある。

魚や獣肉を火で炙って調理するように、桃の実を手で持って火に当てて炙り(注5)、それによってヨモツシコメたちを退散させている。

それまでの二回、黒き御縵や湯津々間櫛を投げてヤマブドウやタケノコに変化させ、それを食べている間に逃げて迫りくる相手との距離を保とうとしていた。消極的な方策である。今度は、相手が近づけないどころか離れていくような手段をとった。

焱り干す 人もあれやも 濡衣を 家には遣らな 旅のしるしに(万1688)

アブル(炙、焙)は、物の表面だけを炎や熱気にあてて水気を飛ばすことである。濡れているものを干すために火気の熱を使って蒸発させることが第一で、魚や肉などを串刺しにして囲炉裏の周りに立て並べれば、輻射熱を得て徐々に火が通ってほどよく調理され、あるいは乾燥を進めて保存食とすることができた。炙るものがとても濡れている場合、内にあった水分はしたたり落ちる。桃の実はとてもジューシーで、火に炙ってみれば水が落ちてあたりはびしゃびしゃになる(注6)。この感覚がみずみずしく感じられるのは、下二段活用のアブル(溢、散)という動詞が同音である点にある。容量を超え余ってこぼれることをいう。今日では清音でアフレルと言っている。

葦鴨の すだく池水 溢るとも 設溝の方に 吾越えめやも(万2833)

桃の実を炙って溢れ出た汁が池となって堤を越えて広がれば、相手は迫りくる水の勢いに近づくどころか引きさがることになる。洪水が起これば退避せざるを得ない。黄泉比良坂の坂本まで坂を下って来たのなら、逆にその坂を上り返ることになる。

「攻む」は、セシ(狭)、セバシ(狭)と同根の言葉で、相手との間隔を詰め、迫り近づくことが原義である。追い詰めて窮地に追い込み、はげしく追及する、責め立てる意へ、さらに、戦いで相手を攻撃する意、拷問する意へと展開していく。

…… 年月は 流るるごとし 取り続き 追ひ来るものは 百種に せめ寄り来る 娘子らが ……(万804)

故、爾より以後、稍く兪よ貧しくして、更に荒き心を起し迫め来。攻めむとする時には、塩盈珠を出して溺ほす。(記上)

火照命が貧しくなって荒々しい気を起こして迫ってきた時、火遠理命が教えられた呪法どおりに塩盈珠を出すと、潮が満ちてきて溺れさせることができている。万804番歌ともども、セム(迫、攻)という言葉は、潮が満ち寄せることや時の流れに逆らえないこととリンクする語彙と捉えられ、使われている。

黄泉比良坂の攻防の場面も、桃の汁がいっぱいとなって反対に攻め上げることができている。水浸しになって足元の土地は狭まり水が迫ってくるから進むことができなくなり、方向転換していま来た道を返ることになる(注7)。

これが黄泉比良坂の坂本の桃の実三個の果たした役割である。

桃は品種改良が進んでとても甘い果物になっているが、糖度の低かった頃も水分がたっぷり含まれていて人の役に立っていた。旅の途中、のどが渇いて困った時に桃の実を見つけたら、ナトリウム分を除けば経口補水液に近い成分だから摂取が推奨されていたということである(注8)。

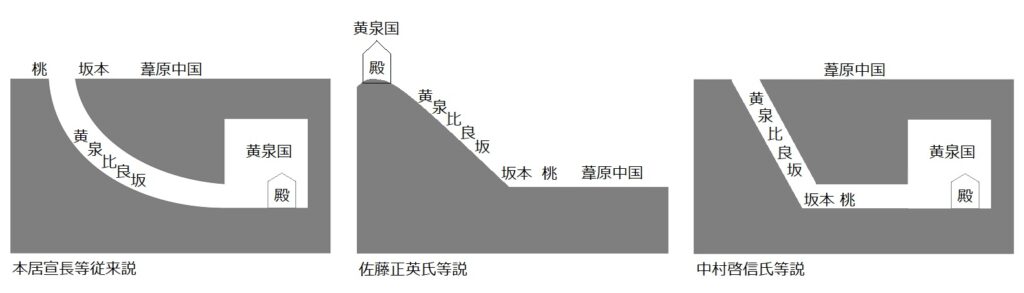

これにより、黄泉国、黄泉比良坂、黄泉比良坂の坂本、そして葦原中国の位置関係は定まる。

黄泉国は高いところにあり、そこからイザナキは黄泉比良坂を降り下って黄泉比良坂の坂本に至り、そこを桃の果汁だらけに満たし、さらに益して坂を上らずにはいられないようにして攻め返している。水は低いところから順次溜まっていく。

「黄泉」という字面を漢籍に繙けば、地下世界の奥底に泉が湧いているような印象を受ける。ただし、「黄泉」と書いて語っているのはヤマトコトバのヨミであり、決してクワウセンではない。「黄泉」という字面で得られる土の中で水のあるところのイメージは、桃の汁が湧き出ているさまを反映させるのに適当だから用いられている(注9)。まだ水浸しになっていない黄泉国は坂の上にあることになる。だからと言って、そこは地上世界であると短絡してはならない。

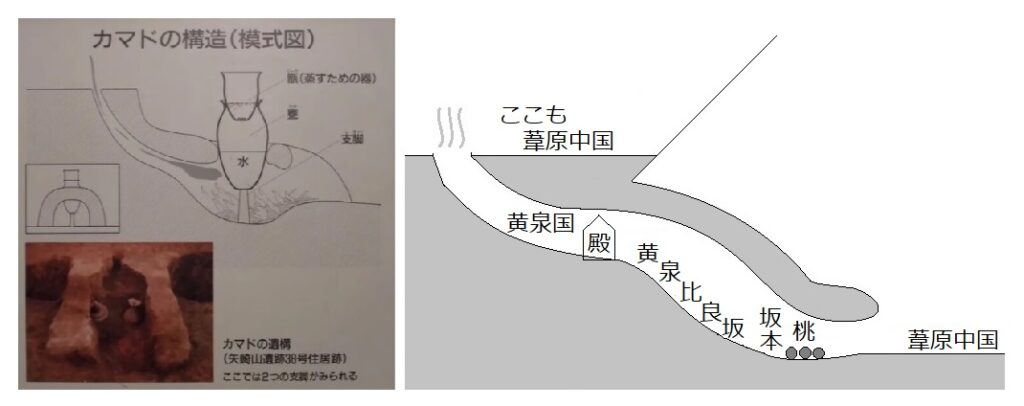

黄泉比良坂の坂本は麓のところにある。そこに桃子三箇があって、それを火に炙っている。火で炙ることができるのは火があるからである。火の傍に桃の実があることは考えづらいが、桃の実のような丸いもの、石ころが転がっていることは大いにあり得る。釜(甕)を炉に据えるために五徳代わりとなる石を三個置くことがある。その石を桃の実に見立てて話(咄・噺・譚)としている。

それまで、イザナキは、黒い縵や湯津々間櫛をヤマブドウやタケノコに変えて見せていた。手品術を発揮しているのではなく見立ての言表をしている。違和感、唐突感なく聞き入れられる話(咄・噺・譚)として成っている。桃の実も、支脚とする石を見立てたものである。火の傍にあって炙られているとの比喩が通じる。そして、桃の実が熱せられてじわじわと汁気が出てくる様子は、前の話でイザナミの姿を表した言い方とよく似たものになっている。イザナキがイザナミの変わり果てた姿を見てびっくりした「蛆たかれころろきて(宇士多加礼許呂々岐弖〈此十字以音〉)」と対照させて考えられるところである。その段は次のとおりである。

是に、其の妹伊耶那美命を相見むと欲ひて、黄泉国に追ひ往く。爾くして、殿の縢戸より出で向ふ時に、伊耶那岐命、語りて詔りたまはく、「愛しき我がなに妹の命、吾と汝と作れる国、未だ作り竟らず。故、還るべし」とのりたまふ。爾くして、伊耶那美命答へて白さく、「悔しかも。速く来ずて。吾は黄泉戸喫為。然れども愛しき我がなせの命、入り来坐せる事恐し。故、還らむと欲ふ。且く黄泉神と相論はむ。我をな視たまひそ」とまをす。如此白して、其の殿の内に還り入る間、甚久しくして待ち難し。故、左の御みづらに刺せる湯津々間櫛の男柱一箇を取り闕きて、一つ火を燭して入り見たまふ時、蛆たかれころろきて、頭には大雷居り、胸には火雷居り、腹には黒雷居り、陰には析雷居り、左の手には若雷居り、右の手には土雷居り、左の足には鳴雷居り、右の足には伏雷居り、并せて八くさの雷神成り居り(注10)。(記上、➁)

さらにそれ以前、イザナミは亡くなっている。当初の次第は次のように記されている。

…… 次に火之夜芸速男神を生む。亦の名は、火之炫毘古神と謂ひ、亦の名は火之迦具土神と謂ふ。此の子に因りて(注11)、みほと炙かえて病み臥在せり。……故、伊耶那美神は、自ら火の神を生みて(注12)、遂に神避り坐す。……故爾くして伊耶那岐命の詔りたまはく、「愛しき我がなに妹の命や、子の一つ木に易へむと謂ふや」とのりたまひて、乃ち御枕方に匍匐ひ、御足方に匍匐ひて哭く時に、御涙に成れる神は、香山の畝尾の木本に坐す、名は泣沢女神。故、其の神避れる伊耶那美神は、出雲国と伯伎国との堺の比婆之山に葬るぞ。(記上、➀)

イザナミの死の実態は「神避(坐)」と記されている。記上における死の表現としては、「死」(天服織女、大穴牟遅神、天若日子)、殺(迦具土神、大宜津比売神、大穴牟遲神、建御名方神)、「拷殺」(大穴牟遅神)、「射殺」(鳴女)、「斬……頸」(迦具土神)、「切散」(八俣遠呂智)といった例が見られる。「神避(坐)」という言い方は即物的ではなく、「神避(坐)」した後も黄泉国でイザナギと言葉を交わすほどであり、生命体が死んだのとは違う含みを込めている。言い方一つとってみてもよく練られている。

イザナミはカグツチのために「みほと炙かえて病み臥在せ」るところとなり、「遂に神避り坐」したため、イザナキはイザナミが「子の一つ木に易へむと謂ふや」と歎いている。つまり、イザナキは火鑽杵、イザナミは火鑽臼を譬えていて、本来なら着火装置で火の粉が熾きたら火の粉は火種として上手に焚き木に移し、火鑽臼は道具として再度使うべきところ、火鑽臼自体に火が回ってお釈迦となってしまったことを言っている(注13)。木が燃えゆく時、油分、水分を含んでいるとじわじわと音を立てる。その表現が「蛆たかれころろきて」で表そうとしたところである。通説では、日本書紀の「膿沸き虫流る」(神代紀第五段一書第六)に対応する意とばかり取り、死体に蛆虫がたかってころころと音を立てる様子をいうとされている。タカル(集)は下二段動詞である。と同時に、蛆虫が火に焚かれて体液が出てきて音を立てていることを併せた表現でもあると考える。タク(焚・燻)は四段動詞で、助動詞ルが接続している。蛆虫が生きるためにころころと音を立てているのと、蛆虫が死ぬ際にころころと音を立てているのとを兼ねている。一つの言い方がまったく反対の意味を表すことがあることは、支脚としての丸石と桃の実の関係に照応している。同じような様子を捉え返すことで相手を攻め返すことができていることを物語る。目には目を、歯に歯を式の対照にして、理が通じるように話(咄・噺・譚)を構成、展開している。

その後、イザナミ自身が追ってきたので千引の石を黄泉比良坂に引き塞いで、それを挟んで「事戸を度す」ことになっている。以下は冒頭に掲げた部分に続いている。

最後に、其の妹伊耶那美命、身自ら追ひ来。爾くして、千引の石をもて其の黄泉比良坂に引き塞へて(注14)、其の石を中に置き、各対ひ立ちて、事戸を度す時、伊耶那美命言はく、「愛しき我がなせの命、如此為ば、汝が国の人草、一日に千頭絞り殺さむ」といふ。爾くして、伊耶那岐命、詔りたまはく、「愛しき我がなに妹の命、汝が然為ば、吾は一日に千五百の産屋を立てむ」とのりたまふ。是を以て、一日に必ず千人死に、一日に必ず千五百人生まるるぞ。故、其の伊耶那美神命を号けて黄泉津大神と謂ふ。亦云はく、其の追ひしきしを以て、道敷大神と号くといふ。亦、其の黄泉坂を塞へる石を、道反大神と号く。亦、塞へ坐す黄泉戸大神と謂ふ。故、其の所謂る黄泉比良坂は、今、出雲国の伊賦夜坂と謂ふぞ。(記上、➃)

目には目を、歯には歯を式の対照のある言い合いが起きているが、「度二事戸一」の影響が出ている。イザナミがあなたの国の人を一日に千人絞殺するつもりだと言えば、イザナキは一日に千五百人の誕生が期待できる産屋を建てると応えている。数が合わない。この調子で行くと毎日五百人ずつ人口が増えてパンクしてしまうし、先にたくさんの人が死んだら産屋を建てても入る人の数が足りない。そしてまた、国生みの際に天つ神のふとまにの占いに教えられた言い交わしの順序とも異なっている。嘘だあと笑うべきところである。この行き違いこそ「度二事戸一」のために起こったディスコミュニケーション事情である(注15)。イザナキ、イザナミという対の関係の崩れ始めを示している。

さらに、この話にはオチがついている。「故、其所レ謂黄泉比良坂者、今謂二出雲国之伊賦夜坂一也。」とある。だから、所謂、黄泉比良坂というのは、今、出雲国の伊賦夜坂のことなのだ、と言っている。「故」は、前文を承けて前文のゆえに……なのだ、ということを表す接続詞である。黄泉比良坂がすっかり事戸を度したところのこととなっている。だから、今ではその性質を示している出雲国の伊賦夜坂のことに当たるものだと思われている、という説明である。この出雲国の伊賦夜坂は、「又、狗、死人の手臂を言屋社に噛ひ置けり。」(斉明紀五年是歳)付近の坂のことという。斉明紀四年五月条に斉明天皇の孫、建王の死亡記事があり、この建王は言語に障害のある子であった。すなわち、イフヤ坂は、その名から、言うや言わずやの坂のことである。言っているのか言っていないのかわからない、つまり、何を言っているのか通じることがないことを指している。ディスコミュニケーション状態をひき起こす坂が今もあるのだとしたら、それは出雲国にあるイフヤ坂なのだろうというわけである。

黄泉国の地理を探れば、標高の高いところに黄泉国はあって黄泉比良坂を下ることになっている。言葉の上からは、ヨミ(ヨ・ミは乙類)がヤマ(山)の母音交替形(注16)とする点は一致し、反対に、地下世界を表すとされる漢語の「黄泉」とは意味合いが違うと思われている。けれども、これを二律背反と捉える必要はない(注17)。山のなかにトンネルがあり、斜面から一定の深さのところを掘り進んでいるものを思い浮かべている。山の麓の坂本から見たトンネルの先は位置関係として坂を登っている。考古学者を中心として、黄泉国の話は古墳の横穴式石室を下敷きにしたものだと唱えられることがあるが、羨道にそのような傾斜がついているものはない。話の究極は死者が朽ち果てていくさまを表しているかのように描かれてはいるが、イザナミは火が陰部に着火して亡くなっている。すでに述べたとおり、イザナキは火鑽杵、イザナミは火鑽臼の譬えであることが第一義である。火鑽臼が焼けて使い物にならなくなったから、何の変哲もない一本の焚き木同様、竈の中へくべて燃料の足しにされたのである。そのことが「子の一つ木に易へむと謂ふや」という嘆き節の意味合いである。葬送の地は「出雲国と伯伎国との堺の比婆之山」であった。イヅモというもくもくと煙の上がることを予期させるところと、ハハキという箒で燃えかすを集めることを予期させるところに挟まれたヒバ(ヒは甲類)というところが注目されている。ヒバ(ヒの甲乙不明)の木の葉は翼状になっており、火の焚き付けの際に風を送る団扇に使ったことを思ってのことなのだろう。黄泉国の訪問譚はその後の次第を説話として展開したものである。

黄泉国の物話は大陸由来の新技術、竈について述べた話(咄・噺・譚)である。その特徴は、それまで竪穴建物の中央付近で四面に開けた火処であったコンロが壁際に移り、焚口に庇がめぐらされるなどしてほとんど火の気は覗けなくなっている点と、煙は煙道を通って後ろの方へ排出され、部屋の中には流れない仕組みになっている点の二点である。煙道の先は竪穴建物の外、屋根に土を被せ覆っている地面から抜けている。竈というコンロの全体像を眺めてみると、ぐるぐると曲がりくねったものとなっている。その曲がりくねりを言い表すのに恰好なものとして、同じく大陸からもたらされたであろう新技術のクルル鉤が見立てられている。縢戸の鍵とはクルル鉤であり、竈の内部構造はクルル鉤の形のようだと譬えておもしろがっているのである。だから、イザナミは縢戸から出て出迎えたということになっている。とても珍しかった火処のあり方が受け容れられるように、耳目を引くために話(咄・噺・譚)をおもしろく仕上げている(注18)。

黄泉国は死者の国の謂いであるとしても、古事記ではもっぱらイザナミの死(「神避」)の場面で語られている(注19)。ほとんどイザナミ専用の死後に住む国をもって、古代人が思い描いた死後の世界一般であるとは言えないだろう。当のイザナミは、陰部が焼けて重症を負い、死んだことになっている。死因を明示して、火にまつわる場所のことを語るものと気づかせている。

凹部が焦げて使い物にならなくなっていた火鑽臼を竈にくべ、炭化したところに火が移って音を立てて燃え出すさまが活写されている。竈とそれに続く煙道内部の構造を黄泉国の地理によって表している。煙道のつき方具合を表すために「黄泉比良坂」という言い方をし、その奥に続く見えないところはクルル鉤のような曲がりくねりから縢戸のある殿が控えているとする。整理のために図示する。

ここでは割愛しているが、先行研究では桃の木を図中に記すことが多い。そして、桃の木は坂本の坂側に生えているのか、といったことが口泡を吹いて論じられている。しかし、古事記には坂本に桃子が三箇あったとしか書いていない。桃の木についての記述はなく、木が生えていることは想定されていない(注20)。

「黄泉比良坂」の「ひら」については、①平坦、平らの意、②崖の意、③坂、傾斜地の意、④縁の意、の四義が、「坂」については、①坂、傾斜地の意、②境界を表す境(堺)の意、の二義が検討されている。平らな坂というのは語義が撞着していておかしいと思うから何とか落ち着かせるように解したがっているわけである。けれども、これが話(咄・噺・譚)であって話芸の一種であることを考えれば、矛盾撞着することを言うことで聞く人の注意を向けさせるテクニックであることは容易に想像がつく(注21)。実際のところ、竪穴住居の壁際に作られている竈の後方がどういう作りなのか、見てもすぐにはわからないところがある。竪穴に掘りくぼめたのが住居内の地面、土間の水準である。戸口から外へ出て竪穴住居を回った反対側に煙突が出ている。屋根は裾が土に埋められているため煙突は屋根から少し離れた地面に立っている。室内の土間も地面で変わりないと思っているところに煙道がめぐらされていて、煙は室内に充満することなくきちんと排出されている。不思議な限りである。きっとそこには深いからくりが隠されているのだろう、平らなのに坂であるようなトリックがあるのだろうと、とレトリックを用いて表している。

「千引の石」をどこに引き置いたかも自ずと知れる。竈の口のところで塞ぐようにしたのである。竈において焚口を完全に塞ぐようなことはされないが、竈同様、煙道が坂を登るように構築されているものに、やはり大陸から到来した新技術の窖窯があり、須恵器や瓦が焼かれている。野焼きと比べて燃料は少なく済み、還元反応を得るために焼成の最後の段階で焚口を塞いで酸素の侵入を止めている。上代の人たちにとっての「千引の石」のイメージは、存外に馴染みやすいものであったようである。桃の実に譬えた支脚石になる三つの石は、竈の焚口からほど遠くないところに置かれて釜や甕を据えている。果汁で洪水になったように思った竈の中は、燃料が追加されず酸素は遮断されて火は収まり静かになった(注22)。

黄泉国の話を上代人が耳にした時、現代の我々があの世のこと、死後の世界のことと決めてかかるのとは別のところへ心は向かっていた。大陸からそれまで知らなかったさまざまな技術が伝わり、身の回りの生活は刷新されて新しい生活様式を生んでいた。技術革新の世紀、五世紀のことである。受け容れるに当たり、その内実をよくよく理解し、自家薬籠中のものとなるように確かめた。その顕著な表れは言葉にある。なかったものが到来したのだからそれに当たる言葉はなかった。それでも誰もが使うようになる生活技術であれば、人々が使いこなせる言葉が新たに造られなければならない。いわゆる和訓である。あたかも元からある言葉のふりをして、ヤマトコトバ然と構える言葉ができた時、新しい技術は名実ともに我々のものとなったといえるのである。

竪穴住居の中ほどにあって煮炊きしていた火処が、壁際へ移って塗り固められ、熱効率がいいばかりか煙が目に染みることもなくなるほどの大転換が日常生活で起きている。大壁建物に住んでいる渡来人たちだけのものとしていたら勿体ないから採り入れてみている。古来からの自文化が劣っているとか遅れているという意識は生まれない。ヤマトコトバとしてカマドという言葉は古くからあるような顔をして振る舞い、イザナキ、イザナミの黄泉国の話として展開されて馴染んでいる。左も右も、外国かぶれも排外主義者も、皆一律に享受できるようになっているのである。ヤマトコトバは知恵深い言語であった。

黄泉国に対して近世から現代まで盛行した議論は、上代人の知恵からかけ離れたところでくり広げられた。古事記を偏向し「神話」化した徒花といえる(注22)。桃の実を火に炙り、出てきた汁気であたりを洪水にして近づけないようにしたという話に、いわゆる思想性は読み取れない。それと知ったら一気に興が醒めて議論の値打ちが失われたように感じることだろう。現代人が議論に熱中するに足ると思った対象、現代「思想」の基盤について顧みることは、その危うさ、正体に近づくことにつながる。黄泉国の話(咄・噺・譚)を誤読してきた視座は、自らを問うのに吝かではあるまい。

(注)

(注1)「令レ見レ辱レ吾」については、「アレニハヂミセタマヒツ」(本居宣長・古事記伝)、「あに辱見せつ」(西宮1979.)、「吾に辱見せつ」(西郷2005.)、「吾に辱を見しめつ」(新編全集本古事記)、「吾に辱を見しめたまふ」(新校古事記)などと訓まれている。「令レ見」という受身形はイザナキがイザナミに対して辱を見させた、の意で、イザナキに敬語を使うとすると次のような例が参考になる。

……、群臣を集へ、其の的を射令めたまふ。(……集群臣令射其的。)(日本紀竟宴和歌70左注)

「動詞の未然形+しむ」の間に「せ」を入れた「せしむ」の形同様、「さしむ」の形になることがある。本稿ではこの訓み方を採り、「吾に辱を見さしめたまふ」とする。わざわざ黄泉国へ追って来てまでして実のところは辱めを与えるためだったとなると、それはひどく手の込んだ嫌がらせである。イザナミは「殿の縢戸」、つまり、鍵のかかる戸の鍵を開けてクルル鉤の曲がりを辿るように身をくねらせて出迎えている。そうまでした気持ちを蔑ろにしていることへの憤慨を表すためにサシの音を被せて言い当てているわけである。

(注2)神野志氏の意見の詳細については神野志・山口1993.210〜213頁参照。

(注3)出典漢籍について、「桃」関連は王2014.、「黄泉」関連はリュウ2023.が詳しい。

桃は邪気を払うと信じられていたとする解説はほとんどの解説書に見られる。芸文類聚・菓部上に、「[荊楚]歳時記に、桃は五行の精なり。邪気を圧伏し、百鬼を制す。(歳時記、桃者五行之精、壓伏邪気、制百鬼。)」、春秋左氏伝・昭公四年に、「桃弧・棘矢、以て其の災を除く。(桃弧・棘矢、以除其災。)」とあるとして、中国での桃にまつわる観念にしたがって黄泉国の説話も捉えられると考えられてきた。

中国の思想が漸次伝来してきたことを否定するものではないが、それをそのまま本邦の言い伝えに持ち込んだとすることには賛同できない。上代に流通していたとは考えられないからである。用字の「黄泉」の黄が土を意味するのは漢土の五行思想に負うとされるが、そのことを根拠に思想的流入を述べることはできない。あくまでもヨミ、ヨモというヤマトコトバを表記するうえで採用された字面である。クワウセン(黄泉)が語られているわけでも、タウ(桃)が語られているわけでもない。記紀でオリジナルに語られている話は、母語のヤマトコトバによって捻り創られ、理解し伝えられた。ほとんどの人が無文字で暮らしていて、漢字を知らず、読めないなか、漢語によって思考することは起こり得ない。

(注4)倉野1974.は「攻」字を採って訓んでいる。西條2005.も「攻」を有望視している。

(注5)あるいはドライフルーツ作りなのかもしれないが、古代の食品加工については情報が乏しい。

(注6)ガンダーラ仏伝図に結婚式の様子が彫られたレリーフがある。その典拠は、仏本行経・入誉論品に「塗香坦地、飾以衆花、以神咒酥、充飽火神、灌太子手、父母授女、為太子妃。」とわずかに記載される結婚式の様子とともに、多くはグリヒヤスートラによるものであるという(濵本2014.)。釈尊の結婚式で火の回りに水があるとするのに対し、古事記の「事戸を度す」離婚式の場面でも火の回りに水があることを示しているかに見える。古事記の黄泉国説話を創案した人が、釈尊の伝記のモチーフを翻案していたか検討の余地はある。

(注7)西宮1983.は、「……「攻め返す」という表現が可能であろうか。「射返す」「衝返す」の例は記中にあるが、どうも「攻め返す」は他の文献にもない。「敵を攻めて敵の陣地に返す」というのは妙な話である。つまり、「攻める」と「返す」とは元来結びつかない動作だからだと考えられる。……「攻め返す」という動詞の連合あるいは複合動詞は存在しえない……。」(809頁)と断じている。しかし、ここは、セム(攻)がセム(狭)、セム(迫)と同系の語であることを巧みに言い当て返したものである。水が迫って道が狭くなり攻められているかのように後退しているのである。

佐藤2006.は、同じカヘル(「還」と「返」)に意味上の違いがあることを指摘している。「還」字では移動の起点よりも移動の結果として到達する着点に焦点があり、「返」字では移動の帰着点よりも移動の起点側に焦点を持つ。「返」は、意味的には、進行の〈方向転換〉と、方向転換して帰着点へと向かう移動の起点における〈始動〉の表示となる。「返」字が「カヘス」と訓むことも多いのも、移動の着点よりも使役者が居る起点の側に焦点を置く語であるためとしている。地に足の着いた説得力ある議論である。

(注8)賜名にオホカムヅミとある。オホ(大)+カム(神)+ヅ(の)+ミ(霊)の意かとされている。ヅミ(ミは甲類)はイヅミ(泉=出水、ミは甲類)を表したものかもしれない。

(注9)リュウ2023.は、古事記が漢語「黄泉」の漢籍での概念、「地下世界」、「遺体不朽」、「陰陽循環の原理」をそのまま採り入れたものではないと正しく判じている。漢語一般についての使用についても述懐している。

……『古事記』は特定の漢籍の内容を受容したのではなく、それぞれの漢籍の内容を部分的に取り入れたことが分かる。これは、『古事記』を含めた上代文献の編纂者が漢籍に対し、十分な見識を持ったうえに、漢語の取捨選択を行った結果を『古事記』に反映し、古代日本的価値観を刻もうとしたのではないかと筆者は考えている。古代日本は、諸外国の文化を無条件で取り込むのではなく、自国の風土や慣習に合わせて変容させながら受容していたと言えよう。(78〜79頁)

(注10)黄泉国のなかに、イザナミの「縢戸」付きの「殿」があるように表現されている。煙道の曲がりくねりをクルル鉤の屈曲に見立て、女性が籠るところとして「殿」と見立てている。別火にした産屋、あるいは喪屋、殯宮に籠ることを重ね示した表現になっている。

女性は出産にあたって母屋とは別のところに籠った。産屋である。出産時は血を見、死の危険が高まるために忌まれて、妊婦は産屋で生活して母屋とは別に火を焚いて暮らした。産道の曲がり方は煙道のまがり方にオーバーラップしていてわかりやすい。イザナミは死んでいるから死後の世界のこととして別火を使うことが望まれたともいえる。後述するように、黄泉国の話(咄・噺・譚)は竈にまつわるもので、全体が火の現場である。なかでも熾火のある火の中核をイザナミは担っていることになっている。イザナミはイザナミ自身をその子宮で感じていたということである。

(注11)真福寺本に「因此子」とある。他の諸本には「因生此子」とあってそれにより一般には「此の子を生むに因りて」と訓まれている。しかし、カグツチを産んだときに陰部が焼けて火傷を負ったことは前文ですでに述べられている。贅言する理由はわからないから「生」字を伴う必要はないと考える。

(注12)真福寺本に「自生此子」とある。他の諸本には「因生火神」とあってそれにより一般には「火神を生みしに因りて」と訓まれている。だが、カグツチを産んだときに陰部が焼けて火傷を負ったことはすでに述べている。死因を特定してくり返すのはナンセンスである。イザナミはカグツチを自ら産んだところに失敗があったので、もう少し技を使って要領よく出現させられていたら「神避」ることにはならなかっただろうという見解を含み示しているものと考える。

(注13)別伝でも似た表現でイザナキは嘆いている。「唯、一児を以て、我が愛しき妹に替へつるかな」(神代紀第五段一書第六)。馬を数える助数詞に匹(ギは乙類)があり、子ども一匹を以てわが愛妻とかえてしまった、と言っていることとしている(大系本日本書紀340頁)。そして、このヒトツギの様子を窺い知ろうとして、よく似た音のヒトツビ(一火、一片之火、ビは乙類)を灯している。

(注14)この段で三つある「塞」字はフサグとも訓め、近年ではフサグとすることが多い。しかし、フサグはフタグと通じる語で、蓋をして外と接しないようにすることをいうのが原義である。一方を中、一方を外と認識し、中にあるものを守るために遮蔽することに使われる。この場面、黄泉比良坂のどちらかの側を守るという意識は乏しくあいまいに描かれており、ひたすら通行を遮断、妨害することを示している。よって、古訓のサフがふさわしい。

(注15)神代紀第五段一書第六に、「故、便ち千人所引の磐石を以て、其の坂路を塞ひて、伊奘冉尊と相向きて立ちて、遂に絶妻之誓建す。」とあり、「絶妻之誓、此には許等度と云ふ。」と訓注がついている。配偶者との縁切りの呪言であると解されている。大系本日本書紀は、コトドのコトは別、ドはノリト(祝詞)のトと同じとする。新編全集本日本書紀は、ここのコトは離縁の意、ドは呪的な言語・行為・事件につける接尾語であるとする。時代別国語大辞典は、コトドは未詳の語とし、紀の「建」については、手から手へ渡らせること、手渡すあるいは言い渡すの意であるとしている。

記紀ともにコトドをわたした「時」のことが続けて語られている。一日に千人殺すと言えば、一日に千五百人分の産屋を立てると応えている。「時」は即時のこと、食い気味に返事をしている。この問答は、あるいはコトドの例示として記されているものかもしれない。言い合いが噛み合っていない。言い合いは対であることが前提条件で、ズレてしまったら事の次第はともかく夫婦喧嘩にならない。喧嘩にならないとは話にならないということである。古事記の「事戸」という表記は「戸」をわたして行き来ができなくなった関係を示し、言葉を通わすことができないこと、ディスコミュニケーションを指していると考えられる。生者と死者は住む世界が異なり言葉は交わせない。

(注16)井手2004.。

これまで唱えられたヨミの語源説には、①「闇」の音転説、②「夜見」説、③「山」説、④サンスクリット語の「ヤマ」(中国語に閻魔のいる下界の暗黒世界)が仏典とともに流入したとする説がある。荒川1967.、織田1977.参照。黄泉のヨ・ミは乙類で②「夜見(ヨは甲類)」説は当たらない。工藤2013.は、⑤「〝(死者の世界に対する)忌み〟」(171頁)とする飯田武郷・日本書紀通釈などにも見える説を唱え、「[①~④の]いずれも、〈よみ〉という発音の最古層にまで迫る姿勢が無い。特に仏典が日本に入ったのは五〇〇年代なので、それ以前の縄文・弥生期まで視野に入れたときには、サンスクリット語の「ヤマ」説は有効性が無い。」(170頁)と捨てている。

(注17)弁証法的な止揚を念頭にする説に西條1997.などがある。「……古事記の語ろうとするのは、死者の世界を地下の冥府として描くことでもなく、また、山中他界として描きだすことでもない。古事記の主たる関心は、おそらく民間のあいだで広く信じられていた山中他界の観念を、基層的な語られる文脈から切り離して、これをまったくべつのテクストという書かれる文脈に移し変えるところにあったのである。」(122頁)と述べている。それほど難しい想像をめぐらせなければわからないことを上代の人たちは理解していたのだろうか。そして筆者は、ここでそれほど難しい想像をしているわけではない。

(注18)死後の世界、他界観を諸民族の「神話」が物語ることは多いかもしれないが、黄泉国の話が当時の他界観を表現しているとはとても言えない。あの世へ行くとハッピーな極楽が待っている、あるいはアンハッピーな地獄が待っているといった構想から成っているわけではない。薄暗いところで辱を見せたとイザナミがイザナキに言いがかりをつけて追って来て、ひどく危ない目に会うといった奇想奇天烈、頓珍漢な説話である。ヤマトに生き、そして死ぬすべての人たちにとっての他界だとされていたのなら、死んでも死にきれないことにならないだろうか。上にも触れたように「神避」って黄泉国へ行ったのはイザナミただ一人である。

これまでの議論では、黄泉国、ないしは根之堅州国、根国というところと葦原中国との位置関係が、垂直に置かれているか水平に置かれているかが問われていた。黄泉国は死後世界、あの世のことであると一義に捉えて、この説話からこの世とあの世の位置づけが解かれれば、古代日本人の他界の観念がどのようなものだったかがわかり、当時の「世界観」が繙けるものと重視されてきた。「黄泉の国とは、いうまでもなく死者の世界のことである。」(西郷1967.49頁)、「……黄泉国の話の意味を考えたい。イザナキが黄泉までイザナミを追って行くという話はどういう意味をもつか。要するに、イザナミが死んだために中絶した国作りは、イザナミが帰らないゆえに未完のままになっている。国作りはなお引き継がれねばならない、それが世界の物語としての文脈である。」(神野志2013.115頁)、「「黄泉国」の意義の中心」は「人間の死という点を本質として捉えられるべき」(神野志1986.89〜90頁)というのである。

無反省に前提とされてテキストが読まれている。その視座から長らく議論されてきたのにこの世とあの世の位置関係は少しも定まっていない。理由は、➀読者、論者の読み方がいまだきちんとしてないから、➁上代人はこの世とあの世の位置関係を明確にしてはいなかったから、➂黄泉国の話はこの世とあの世のことを語りたくて始めたものではないから、の三つの可能性が考えられるだろう。

記紀を読むと、話(咄・噺・譚)のオムニバスになっている印象を受ける。口承の姿をとどめるものゆえのことだろう。口承伝授されてきた話(咄・噺・譚)は、一話完結ながら話者は変わらないから一続きのものとして楽しまれたというだけで、「作品」としてひとつの全体を幻視するには及ばない。神野志1986.が「『古事記』を、部分的にとり出してあれこれ論議するのではなく、ひとつの全体として捉えようとするとき、世界観という視点がどうしても必要になるのではないか。」(1頁)との提唱は見当違いであった。近代のものの見方の反映としてあるような、一つの「作品」として古事記が作られているわけではない。

黄泉国、根之堅州国、根国と言い換えられているのは、大国主神が大穴牟遅神や葦原色許男神、八千矛神と名を変えているように、それぞれの話における役割について特徴を述べたいからである。黄泉国、根之堅州国、根国と葦原中国との位置関係を画一的に決めようと試みては、古事記の作り手のものの考え方に沿わない。

(注19)「黄泉比良坂」という表現は、他に一か所、大穴牟遅神が須佐之男大神から逃れた場面でも使われている。よく似た地形の設定で物語られている。その時は洞のようなところへ落ちていて、外側を火事が過ぎていっている。黄泉比良坂は火と不離の関係にある。

故爾くして、黄泉比良坂に追ひ至りて、遥かに望みて呼びたまひ、大穴牟遅神に謂ひて曰はく、「其の汝が持てる生大刀・生弓矢以ちて、汝が庶兄弟をば坂の御尾に追ひ伏せ、亦、河の瀬に追ひ撥ひて、おれ大国主神と為り、亦、宇都志国玉神と為りて、其の我が女須世理毘売を適妻と為て、宇迦能山の山本に、底津石根に宮柱太しり、高天原に氷椽高しりて居れ。是の奴」といふ。故、其の大刀・弓を持ちて、其の八十神を追ひ避る時、坂の御尾毎に追ひ伏せ、河の瀬毎に追ひ撥ひ、始めて国を作りたまふ。(記上)

(注20)「時に、道の辺に大きなる桃の樹有り。故、伊奘諾尊、其の樹の下に隠れて、因りて其の実を採りて、雷に擲げしかば、雷等、皆退走きぬ。此桃を用て鬼を避く縁なり。」(神代紀第五段一書第九)とあり、これと古事記の話は同じと見ることが多いのだが、少し違う話に仕立てられたものと見える。むしろ、「一に云はく、伊奘諾尊、乃ち大樹に向ひて放尿する。此、即ち巨川と化成る。泉津日狭女、其の水を渡らむとする間に、伊奘諾尊、已に泉津平坂に至しましむといふ。」(神代紀第五段一書第六)とある方がモチーフとしては古事記の話に近い。

(注21)新編全集本古事記に、「黄泉ひら坂の坂本」は、「「ひら坂」を下ってきたところをいうのであり、黄泉国が地下にあるとはいえないことが明らかである。葦原中国は坂を下ったこちらに、黄泉国は坂の向こうにあるのであり、同じ地上の世界と受け取られる。」(46頁)と、トンネルが山登りする形で掘られていることへ想像が向かないために苦しい解釈をしている。頓智が利かない人にとってはイライラすることなのだろう。

(注22)土師器は赤く、須恵器は灰色をしている。須恵器の色は亡骸の色とも思われ、死の国に譬えるのに的確である。

(注23)「神話」という言葉は Myth の訳語として明治時代に現れたらしい。平板な言語に慣れてしまって古事記に書いてあるレトリックがよくわからなかったため、わからないから古事記神話として自らを慰撫する解釈が幅を利かせることにもなった。登場人物も「神」と記されているから神話なのだとすれば整合性が高くなって疑問すら湧かない。わからないことがあってもそのままでかまわないと収めることができてしまったのである。もちろん、その先、古代人のものの見方と交わるところはない。

(引用・参考文献)

荒川1967. 荒川惣兵衛『角川外来語辞典』角川書店、昭和42年。

井手2004. 井手至『遊文録 説話民俗篇』和泉書院、2004年。

岩波古語辞典 大野晋・佐竹昭広・前田金五郎編『岩波古語辞典 補訂版』岩波書店、1990年。

植田麦2013. 植田麦『古代日本神話の物語論的研究』和泉書院、2013年。(「「黄泉比良坂」追考」『記紀・風土記論究─菅野雅雄博士喜寿記念─』おうふう、平成21年。)

王2014. 王小林『日中比較神話学』汲古書院、2014年。

大藤1968. 大藤ゆき『児やらい』岩崎美術社、1968年。

織田1977. 織田得能『仏教大辞典2』名著刊行会、昭和52年。(大倉書店、大正6年。)

勝俣2009. 勝俣隆『異郷訪問譚・来訪譚の研究─上代日本文学編─』和泉書院、2009年。

金沢2025. 金沢英之「黄泉ひら坂をめぐって」鉄野昌弘・奥村和美編『萬葉集研究』第44集、2025年。

姜2000. 姜鍾植「「黄泉比良坂」考─「事戸を度」す場所と関わらせて─」『古事記年報』42、平成12年1月。

倉野1974. 倉野憲司『古事記全註釈 第二巻 上巻篇(上)』三省堂、昭和49年。

神野志1986. 神野志隆光『古事記の世界観』吉川弘文館、昭和61年。

神野志2013. 神野志隆光『古事記とはなにか─天皇の世界の物語─』講談社(講談社学術文庫)2013年、115頁。(『古事記』日本放送出版協会、1995年。)

神野志・山口1993. 神野志隆光・山口佳紀『古事記注解2』笠間書院、平成5年。

西郷1967. 西郷信綱『古事記の世界』岩波書店(岩波新書)1967年。

西郷2005. 西郷信綱『古事記注釈 第一巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2005年。

西條2005. 西條勉『古事記と王家の系譜学』笠間書院、2005年。

西條1997. 西條勉「黄泉/ヨモ(ヨミ)─漢語に隠される和語の世界─」『東アジアの古代文化』91号、1997年4月。

佐藤2006. 佐藤麻衣子「『古事記』の意味論的表記論─「ユク(行・往)」と「カヘル(還・返)」─」『国文目白』第45号、平成18年2月。

佐藤1982. 佐藤正英「黄泉国の在りか─『古事記』の神話をめぐって─」『現代思想』第10巻第12号、青土社、1982年9月。

佐藤2011. 佐藤正英『古事記神話を読む 〈神の女〉〈神の子〉の物語』青土社、2011年。

思想大系本古事記 青木和夫・石母田正・小林芳規・佐伯有清校注『日本思想大系1 古事記』岩波書店、1982年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

新校古事記 沖森卓也・佐藤信・矢嶋泉編『新校古事記』おうふう、2015年。

新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『古事記 新編日本古典文学全集1』小学館、1997年。

新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『日本書紀➀ 新編日本古典文学全集2』新潮社、1994年。

大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(一)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

多田2020. 多田一臣『古事記私解Ⅰ』花鳥社、2020年。

土屋2015. 土屋昌明「黄泉国と道教の洞天思想」『古事記年報』58、平成27年。

中村2000. 中村啓信『古事記の本性』おうふう、平成12年。(「「黄泉」について」『古事記年報』36、1994年1月。)

西宮1983. 西宮一民「古事記「訓読」の研究」安津素彦編『聚注古事記』桜楓社、昭和58年。

西宮1984. 西宮一民『新潮古典文学集成 古事記』新潮社、昭和59年。

蜂矢2004. 蜂矢真郷「上代の清濁と語彙─オホ~・オボ~(イフ~・イブ~)を中心に─」『美夫君志』第68号、2004年3月。J-STAGE https://doi.org/10.69230/mifukushi.68.0_1

濵本2014. 濵本彩萌「ガンダーラ仏教図像にみられる儀礼表現の研究─「結婚式」の場面を中心─」『龍谷大学大学院文学研究科紀要』第36集、2014年12月。龍谷大学図書館蔵書検索システム http://hdl.handle.net/10519/6429

益田1984. 益田勝実『古事記 古典を読む』岩波書店、1984年。(岩波書店(同時代ライブラリー 古典を読む)、1996年。)

三浦2021. 三浦祐之「黄泉国の五十年─読みは深められたか─」『日本文学』第70巻第2号、2021年2月。

目黒1999. 目黒礼子「黄泉国の位置─黄泉比良坂を中心に─」『群馬県立女子大学国文学研究』第19号、平成11年3月。

本居宣長・古事記伝 国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1920805

吉野1999. 吉野政治「「黄泉比良坂の坂本」─黄泉国の在処について─」『古事記年報』41、平成11年1月。

リュウ2023. リュウ サイモン「『古事記』における「黄泉」について─漢語の受容を中心に─」『古事記年報』65、令和5年3月。

加藤良平 2025.10.21改稿初出