一

日本書紀には、治水のために堤防を築造したとする記述がいくつか見られる。なかでも仁徳紀十一年の茨田堤についての記述は一つの逸話を成している。歴史学の立場からは、ヤマト朝廷による畿内の大規模開発の嚆矢の記述と見られてきた。築堤のために人身御供をしたとする考えがベースにあり、話が展開したので複雑になっているというのである(注1)。話の内容に踏み入って解き明かそうとした先行研究としては、夢告神と河神(河伯)は別の神で、河神とは別に風の神を想定する説(注2)、河神祭祀譚、人身供犠譚、河神遷却譚という別々の題材を紀の編纂者が一つにまとめたものとする説(注3)があげられる。残念ながらこれまでの考え方では明解を得ているとは言えない。読めていないということである。

冬十月に、宮の北の郊原を掘りて、南の水を引きて西の海に入る。因りて其の水を号けて堀江と曰ふ。又将に北の河の澇を防かむとして、茨田堤を築く。是の時に、両処の築かば乃ち壊えて塞き難き有り。時に天皇、夢みたまはく、神有しまして誨へて曰したまはく、「武蔵人強頸・河内人茨田連衫子〈衫子、此には莒呂母能古と云ふ。〉二人を以て河伯に祭らば、必ず塞くこと獲てむ」とのたまふ。則ち二人を覓ぎて得つ。因りて河神に祷る。爰に強頸、泣ち悲びて、水に没りて死ぬ。乃ち其の堤成りぬ。唯し衫子のみは全匏両箇を取りて、塞き難き水に臨む。乃ち両箇の匏を取りて、水の中に投れて、請ひて曰はく、「河神、崇ぎて、吾を以て幣とせり。是を以て、今吾、来れり。必ず我を得むと欲はば、是の匏を沈めてな泛せそ。則ち吾、真の神と知りて親ら水の中に入らむ。若し匏を沈むること得ずは、自づからに偽の神と知らむ。何ぞ徒に吾が身を亡さむ」といふ。是に、飄風忽に起りて、匏を引きて水に没む。匏、浪の上に転ひつつ沈まず。則ち潝々に汎りつつ遠く流る。是を以て衫子、死なずと雖も其の堤亦成りぬ。是、衫子の幹に因りて、其の身亡びざらくのみ。故、時人、其の両処を号けて、強頸断間・衫子断間と曰ふ。(仁徳紀十一年十月)

この記事の直前の四月条では、田圃とするところが少ないこと、川の流れが滞っていて少しでも雨が続くと海水が逆流して洪水になることといった難点(注4)が挙げられて治水事業を行うようにと詔している。放水路を開削し、堤防を築いて国土強靭化を図るようにせよというのである。それに続くのがこの話である。神に対して人間を捧げること、人柱を立てることによって堤防を完成させることができると信じられており、基本はそのストーリーなのであるという(注5)。けれども、人身御供によって築造が整ったとする説話ではない。天皇の夢に、河神(河伯)に人間を祭れば決壊した二か所は塞ぐことができると告げられてそのようにしようとした。一人は泣きながら仰せに従い、その堤は完成した。もう一人は瓢箪二個を手に取り、河神と対峙してウケヒをしている。自分の身が欲しいのなら瓢箪二つを沈めてみろ、沈んだら真の神だから仰せのとおりにしよう、沈まなかったら偽りの神だ、と言い放っている。瓢箪は沈まなかったため、天皇の夢に出てきた河神は偽りの神だとわかったとする。そのため、天皇の夢のお告げはいかがわしいものであったことの証明となっているとされている。この捉え方の正否については後述する。

仁徳紀十一年十月条では、将来のことを占う際、夢占とウケヒの二つが対立している。結果だけ捉えるなら、夢占は一勝一敗、ウケヒはそのとおりであったということになる。とはいえ、ウケヒのとおり河神が偽りの神であるとわかっても、偽りの神に従う必要がなくなったとしてそれで堤が完成するとの保証にはならない。「……二人以祭二於河伯一、必獲レ塞」という文章は、論理学的には、二人を捧げれば堤防は必ず完成するということだけである。捧げなかった時、堤防がどうなるかについては一切触れられていない。夢占自体が全否定されたわけではない(注6)。

これは奇妙なことである。いったい何を語りたい記事なのか。新しい土木技術が大陸から伝わったことを表すと推量されているが、話の中身にはその片鱗すら示されない。平板な思考では了解の域に達しない(注7)。角度を変えてアプローチする必要がある。

二

事態は「将レ防二北河之澇一、以築二茨田堤一」時のことである。二か所、堤を築こうにもすぐに緩んでしまうところがあった。天皇の夢により、連れて来られた二人の名をとって強頸断間・衫子断間と呼ばれるに至っている。強頸や衫子という人名は、それとわかる共通の意味が見出せる。ハイカラ(high collar)である(注8)。

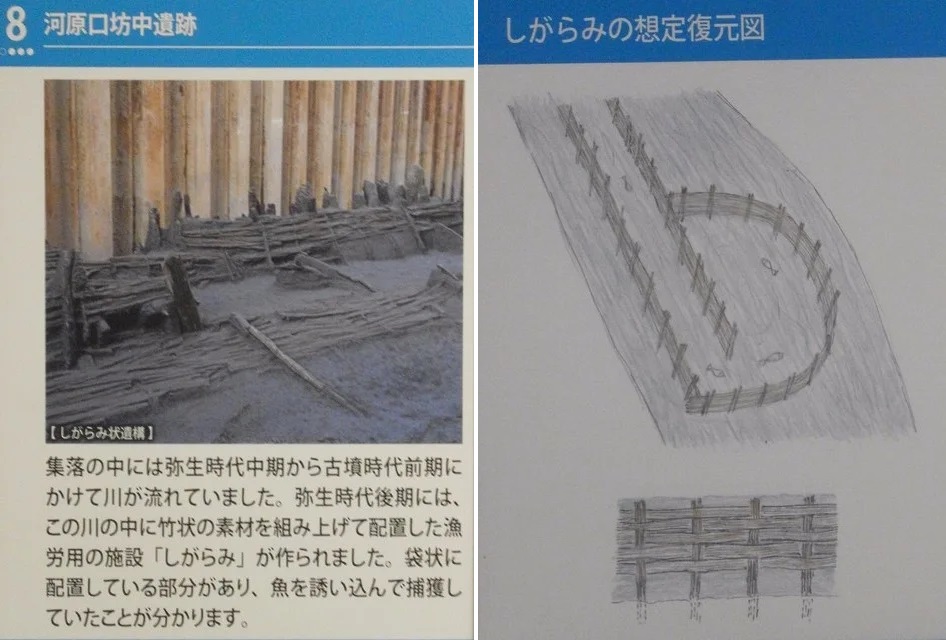

服装のうち、トップスの首回りの襟が立っていることを表している(注9)。上代にエリ(襟・衿)という言葉は文献上存しないが、それをエリと呼ぶようになったのは漁具のエリ(魞)との共通性からと思われる。水中に竹などで簀を立て回し、魚がその立て杭に沿って進んだところへ集まるようにしておき、集まったところを手網などを使って一網打尽に捕獲する仕掛けである。魞は弥生時代には見られる漁法である。

便ち其の襟を取りて引き墮し、……(天武紀元年六月)

…… 勝鹿の 真間の手児名が 麻衣に 青衿着け〔青衿着〕 直さ麻を 裳には織り着て ……(万1807)

衿 呂窮反、去、領衣上縁也、帬也、己呂毛乃久比乃毛止保之(新撰字鏡)

衿 釈名に云はく、衿〈音は領、古呂毛乃久比〉は頸なり、頸を擁く所以なり、襟〈音は金〉は禁なり、前に交へて風寒きを禁禦する所以なりといふ。(和名抄)

二人の名から本文の訓みも証明される。「難レ塞」、「獲レ塞」とある「塞」である。フサク、フセク、セクなど各様に訓むことが可能であるが、しがらみを渡すようにして土手を構築して水の流れを遮断するから、セキガタキなどと訓むのが正解に近いと考えられる。

明日香川 しがらみ渡し 塞かませば〔塞益者〕 流るる水も のどにかあらまし(万197)

愛しと 吾が思ふ心 早川の 塞きに塞くとも〔雖塞々友〕 なほや崩えなむ(万687)

言に出でて 言はばゆゆしみ 山川の 激つ心を 塞かへたりけり〔塞耐在〕(万2432)(注10)

エリはクヒ(クビ)を立ててめぐらすものである。

辞書類に、杭と頸とを同根とする解釈は行われていないが、ヒ・ビはともに甲類である。襟を立てたものと魞を立てたものとは、衣の頸を立てたものと杭を立てめぐらせたものとして形態に共通性がある。言葉がすなわち音であった無文字文化、音の共通する言葉はたとえその出発点や視点が違っても、同じ概念を表すものと認識する志向性があったと考えられる。堤を作るために杭を立てるべしとして、その名を負うかに思われる頸にまつわる名を持つ人物を人柱にせよというのが天皇の夢のお告げだったという話(咄・噺・譚)を作っている。

すなわち、ヤマトコトバの一つの解説として夢のお告げが表れている。言葉の表す意味を展開すると、これこれこういうことになりますと述べている。夢のなかの「神」は言葉の意味を「誨」えているのである。この次元の「神」と、会話文中で現れ出た「河神(伯)」とを同次元に解してはならない。

三

築いているのは堤である。動詞ツツム(包・裹)には、土を盛って流れを堰き止めることと、何かにくるみ包んでおし隠し、外から見えないようにする意がある。河の水を堤で包んでしまうわけである。土嚢を積んで堤を作るならツツミの自乗ということになる(注11)。

坡陂 同作、普何反、平、坎也、以土壅水也、道緩也、佐加、又与(牟?)久、又豆々牟(新撰字鏡)

裹褁 正音、古禍反、上借、古臥反、去、苞也、纏也、豆々牟(新撰字鏡)

苞括〈苞、字在二草部一、炰為レ包、補殽反、果衣也。婦懐仼於己為レ子也。十月而生也。又為二胞字一在二囚部一。胞、補支反、腹肉(内?)也。親兄弟也。褁、又裹同、倭言二都々牟一。又、胞言二子栖一也〉(新訳華厳経音義私記、便宜的に返り点を施した)

燃ゆる火も 取りて褁みて〔取而褁而〕 袋には 入ると言はずや 面知るを雲(万160)

乃ち草を以て児を裹みて、海辺に棄てて、……(神代紀第十段本文)

ツツムの同音に「障(恙)む」がある。妨げられる、差し支えるの意である。古典基礎語辞典の「つつ・む【包む・裹む】」の項に、「ツツシム(慎む)のツツと同根。」(796頁、この項、西郷喜久子)、「つつ・む【慎む】」の項に、「ツツム(包む)を心情表現に用いたもの。……人に見聞きされ取り沙汰されるのが不都合な自分の気持ちや行為があらわにならないようにする意。また、相手の思惑や周囲の人目・外聞をはばかって、行為をおしとどめる意。」(796頁、この項、依田瑞穂)とある。

石上 零るとも雨に 関まめや〔将関哉〕 妹に逢はむと 言ひてしものを(万664)

藪波の 里に宿借り 春雨に 隠り障むと〔許母理都追牟等〕 妹に告げつや(万4138)

この二例は、雨が障害となり、蟄居して外出しないことを言っている。水による隔てをツツミと表すことは、河の堤の意と重なってきてとても巧みな表現である。

今、堤の造成に障みが生じている。話の主題がツツミなのだと知れる。「澇」を防ごうとしたのが事の発端であった。「澇む」とは水が入りひたること、浸水することをいう。

此の田は、天旱するに漑せ難く、水潦するに浸み易し。(安閑紀元年七月)

澇来田皇女(応神紀二年正月)

人名「澇来田皇女」は、記の「高目郎女」からコムクタと訓むべきで、コは甲類とされる。コム(コは甲類)は同音に「子産む」がある。仁徳紀に、茨田堤の鴈の卵の話が載る。

五十年春三月の壬辰の朔丙申に、河内の人、奏して言さく、「茨田堤に、鴈産めり」とまをす。即日に、使を遣して視しむ。曰さく、「既に実なり」とまをす。天皇、是に、歌して武内宿禰に問ひて曰はく、

たまきはる 内の朝臣 汝こそは 世の遠人 汝こそは 国の長人 秋津嶋 倭の国に 鴈産むと 汝は聞かずや(紀62)

武内宿禰、答歌して曰さく、

やすみしし 我が大君 宜な宜な 我を問はすな 秋津嶋 倭の国に 鴈産むと 我は聞かず(紀63)(仁徳紀五十年三月)

茨田というところはぬかるんでいて、排水の便の悪いところであったらしい。鴈にとってコム(澇)地は外敵が近づかないからコム(子産)のに都合が良かったという話に仕上がっている。そこを水利事業によって放水路を築こうとした。むろん、単に堤を高く作るだけでなく、まず濠を掘って深い溝(渠)を作り、排水の便を良くし、しかる後その両側に堤を築いたものと考えられる。最初に浚渫、つまり、川掘りをした。

四

カハホリはコウモリのことである。和名抄に、「蝙蝠〈天鼠矢附〉 本草に云はく、蝙蝠〈辺福の二音〉は一名に伏翼といふ〈加波保利〉。方言に蟙䘃〈織墨の二音〉と云ふ。蘇敬に天鼠矢〈伏翼虫の名なり〉と曰ふ。」とある。岩波古語辞典に、「川守りの意という」(324頁)とする。いわゆる語源的解釈からは不明、不詳とされよう。ただ、川にコウモリが飛び交う姿は日常的に目にする。天皇の夢枕に現れた河伯(河神)はコウモリを想定していた可能性がある。コウモリは翼手目で飛膜が発達し、翼をバタバタばたつかせて飛ぶ。かぎ状の指を使って木や岩に逆さにぶら下がり、飛膜で体を包むようにして休んでいる。だから、河の堤を表す存在としてコウモリが捉えられる。その場合、川守りの意と考えられるが、止まるとき、飛膜で包みきれているのか微妙なところがある。川守りというなら川の水すべてを守らなければならないが、水が漏れることがありそうである。その時、コウモリは川漏りとなる。漏れるの古語は四段活用の「漏る」である。衫子のウケヒに、「真神」か「偽神」かの二者択一を迫っていたのは、川守りか川漏りかの違いを見極めようとする所為であった。衫子を引っ張り出した人夫たちは、堤を作るために土を盛っていた人たちである。土木作業員は川盛りといえる。すべてはモリという言葉に収斂している。

すなわち、川は、包むことで守るのであるが、障むことになると漏るものである。

こま野の物語は、何ばかりをかしき事もなく、言葉も古めき、見所多からぬも、月に昔を思ひ出でて、虫ばみたる蝙蝠取り出でて、「もと見し駒に」と言ひ訪ねたるが、あはれなるなり。(枕草子・274段)

「昨夜のかはほりを落として。これは風ぬるくこそありけれ」とて、御扇置きたまひて、昨日うたた寝したまへりし御座のあたりを立ち止まりて見たまふに、……(源氏物語・若菜下)

扇は、用ゐて風涼を取り塵粉を去る所の者を謂ふなり。(扇、謂下所レ用取二風凉一去二塵粉一者上也。)(令集解・職員令・主殿寮)(注12)

枕草子の蝙蝠は扇を意味する。折り畳み式の扇には、板を綴じた檜扇と紙を張った蝙蝠扇があり、それぞれ冬扇、夏扇と呼ばれている。新訳華厳音義私記に、「扇 音仙、訓安布枝」、新撰字鏡に、「扇 阿不木」、和名抄に、「扇 四声字苑に云はく、扇〈式戦反、玉篇に〓(竹冠に扇)に作る、竹部に在り。阿布岐〉は風を取る所以なりといふ。兼名苑に云はく、扇は一名に箑〈音は接、字は亦、䈉に作る〉といふ。」とある。蝙蝠扇は扇ぐもので、風を送って涼しくした。骨七本に紙を張ったところがコウモリの姿に似ており、夏に使い、冬はしまわれた。後世の末広のことを指すとされる。この形容は非常に趣きがあり、センスが高い(注13)。紙は鳥子紙と呼ばれる黄色い紙が貼られていた。仁徳紀五十年三月条は鳥の卵の話であった。そこから捉え返してみると、仁徳紀十一年条は、鳥子紙が衫子を仰いで幣帛としようと夢に現れたのだということになっている。だから衫子の発語は、原文に「河神崇之以レ吾為レ幣」とある。「崇」字は諸本に「祟る」と意改している(注14)が、原字のままで誤りはない。「河神」を蝙蝠のことと見るから、アフグに「崇(仰)ぐ」と「扇(煽)ぐ」とを掛けて洒落としている。コウモリは逆さにぶら下がってとまるから、自分のことを仰ぎ見ているのだといい、蝙蝠扇で風を送るところから扇いでいて、話は「飄風」へと展開している。ヤマトコトバ上いっさい齟齬が生じていない。

「崇」字を「祟」字へと改変したため研究は手詰まりとなった。大系本では「武蔵人強頸・河内人茨田連衫子二人以祭二於河伯一」、「因以祷二于河神一」の箇所をそれぞれ「……河伯に祭らば」、「……河神に祷る」と訓んで人身供御として捧げられてしまう意に解しやすくなっている。天皇が夢に祭祀法を教えられた例はすでにある。

若し吾が児大田田根子を以て、吾を令祭りたまへば、立に平ぎなむ。(若以二吾児大田田根子一、令二祭吾一者、則立平矣。)(崇神紀七年二月)

崇神紀の場合、使役の「令」があり、「於」や「于」はない。大田田根子を祭祀者として自分のこと、すなわち、大物主神を祭らせるといいと言っている。仁徳紀の場合、「以」が後ろへ回って倭習の色合いが濃くなり、於(于)は場所を示す語を伴わずに「河伯(神)」と続いている。夢のなかの戯言を表すから曖昧な構文なのかもしれず、結局のところ河神(伯)は実体を現さないから実在しない、つまり、偽りの神、神ではない者を対象としている。

西宮1990.によれば、神に物を献ることがすなわち「神を祭る」ことなのだと上代人は認識していたという。そして、神に物を献上する場合は「神を祭祀する」、貴人に物を献上する場合は「貴人に服従する」の形になると見、「神に祭る」という訓みを斥けている。それに従えば、「……河伯を祭らば」、「……河神を祷る」となる(注15)。ただし、河神(伯)が神のようでいて神ではない何者かであり、貴人扱いが相当となるならば、「(二人を)……河伯に祭らば」、「……河神に祷る」と訓むことも可能である。

ここに至って、どちらにも訓める書き方をしていたということに気づく。武蔵人強頸は河伯に捧げられているから「に祭(祷)る」=献上する、河内人茨田連衫子は捧げられていないから「を祭(祷)る」=祭祀する、ことになっている。この二様を一文に書き込めているわけである。最終的に茨田連衫子は河神(伯)を偽りの神と見抜いたが、当初はウケヒの相手として面と向かっていて、祭祀の対象(の可能性あるもの)と捉えていた。河神(伯)なるものを祭(祷)るという意である。ただ、訓みを違えることは好ましくない。比喩(…のように)や資格(…として)の意のニと捉えて訓むのが妥当と考える。河神(伯)と称するものの実状は不明ながら、一応のところ神として、神のように祭祀するということである(注16)。

山高み 白木綿花に〔白木綿花〕 落ち激つ 滝の河内は 見れど飽かぬかも(万909)

秋萩を 妻問ふ鹿こそ 独り子に〔一子二〕 子持てりといへ ……(万1790)

河神(伯)と称するものの実状は、扇になったり傘になったり七変化するコウモリのことであった。

動物のコウモリが逆さにぶら下がって体を包むさまは、扇が冬にしまわれるように畳まれているところを思わせつつ、衣を身にまとっているように見えている。コウモリの翼は皮でできているからカハゴロモ(皮衣・裘)である。川守りにせよ川漏りにせよ、カハ(川)にいてカハ(皮)で身を包んでいる。言語の論理から見れば、カハの神と呼ぶのにふさわしいことになっている。次の歌はコウモリを詠んだものである。

忍壁皇子に献る歌一首〈仙人の形を詠めり〉

とこしへに 夏冬行けや 裘 扇放たぬ 山に住む人(万1682)(注17)

五

「全匏両箇」とある。オフシは凡しの意とされる。まるのままのヒョウタンのことを表している。歴博2004.に、「弥生時代から古代へ時代が新しくなるにつれ、ヒョウタンは一気に多様化した。遺跡からの出土事例は多くなり、形や大きさも変化に富んだものになった。これは日本に持ち込まれるヒョウタンが多系統になったことと、ヒョウタンがどのような品種とも交雑するためであろう。平城京からは、多数のヒョウタンの果実が出土しており、首の長いフラスコ型のものから、球形や西洋ナシの形をしたものまで多彩である。」(50頁)、「ヒョウタンとして現代では最もよく知られているひさご形は、史料からも出土例からも中世に初めて記録され、日本列島におけるヒョウタンの歴史ではかなり新しい。くびれた独特の形状が容器としても装飾品としても親しまれ、くびれに紐をかけやすいことも手伝って急速に普及していった。」(52頁)とある。古代の「全匏」の形状は、球形から西洋ナシの形に近い偏りのあるボールのようなものをイメージすればよいのだろう(注18)。

オフシは同音に啞があり、ものが言えないこと、啞者のことを言う。新撰字鏡に、「喑瘖 同、於唅反、於禁二反、跳也、唶也、大呼也、於不志」、和名抄に、「瘖瘂 説文に云はく、瘖瘂〈音鵶の二音、於布之〉は言ふこと能はざるなりといふ。」とある。これらの意から語学的に帰納すれば、完形の丸っこいヒョウタンのことを指していると理解される。音が出ないヒサコだから、オフシヒサコと言ってわかりやすい。対して音の出るものは、胴をもった太鼓ということになる。太鼓類は、古くは一括して鼓と言っていた(注19)。今、川に堤を設けようとして苦戦している。太鼓のような形で皮の張っていないものを持ち出して、「ツツミのないカハ」という言辞が真であるならば沈むはずで、偽であるなら泛ぶはずだと誓言している。この場合、ウケヒにときどきある「勝ちさび」型の誓約ではなく、自明の提題を示している。ツツミのないカハは堤のない川であり、鼓に皮がないということである。鼓に皮がないのは皮に包まれていないということであって、叩くことはできず音は出せない。オフシ(啞)ということになる。

「全匏」は完形のヒサコであるが、植物の実のことをそのまま言うのではなく、容器として用いられたもののうち、縦割りのスプーンに当たる柄杓でも、横割りの器でもなく、蔓部分を除いてまるのまま、中の種子を取り出した後、液体や唐辛子などを入れて栓を付けたボトルのことを指す。栓のことは、和名抄に、「栓 四声字苑に云はく、栓〈山員反、岐久岐〉は木釘なりといふ。」とあり、また、クヒとも呼ばれた。天皇の夢に現れた河神は、武蔵人強頸を人柱にしたように、「全匏」を見ればそこに付いている栓も含めて人柱に欲しているはずであるという論理である。栓を取って護岸造成の基礎杭にしてしまうから、「全匏」といえども水が入って沈むであろうと言い放っている。河神が本物ならそうなり、蝙蝠扇の力を以てして烈風に流して水が入って没するに違いなかろうとする。「両箇」は前田本傍訓にフタツラとある。川に堤を築く場合、川の両側にそれぞれ築かなければならない。だから、このウケヒに、丸い匏は二つ必要とされるのである。ここで言っている鼓は、共鳴器の胴(筒)をもち、一面にのみ皮の張られたものと了解される。

川上の つらつら椿 つらつらに 見れども飽かず 巨勢の春野は(万56)

「川上」は両岸にある。顔に左右両面あるのと同じである。それをツラツラという言葉に置き換えて面白がっている。

六

「是因二衫子之幹一、其身非レ亡耳」とあり、「幹」をとり上げている。奮励することや勇ましい功績のことをいう。衫子は天皇の夢枕に顕れた河伯と対峙するほどに勇ましいことをやってのけているかに見える。ただし、それによる結果は、自分の身を亡ぼさずに済んだというにすぎない。むしろ彼のイサミとは、言葉の捉え方に機知を働かせた点にある。「河伯(神)に祭(祷)」るとある助詞のニについて比喩の意と捉え、河伯(神)は本当に神なのかと問い直したのである。白川1995.に、「〔新撰字鏡〕に「証〈勇なり、伊佐牟〉」とあり、証はのち證とも通ずる字で、いまは證の新字体とされているものであるが、いずれにも「勇む」という訓はなく、またいずれにも「諫む」という訓がある。「勇なり」は誤訓とすべきであるが、この「いさむ」を同源とする意識があったのかも知れない。」(110頁)とある。名義抄のアクセントからは、勇(功)むと禁(諫)むは別語として扱われることが多い。同源であるかどうかはさておき、洒落は成立する。言葉は使うためにある(注20)。ここでも、恐れることなく頓智を披露する勇敢さを述べていると同時に、衫子が天皇の夢に対して諫言、禁呵した形にも通じることとなっている。イサミのイサは、不知、否の意と捉え得るのである。この仮定が正しいと言えるのは、武蔵人強頸は、命に従うままに「泣ち悲びて水に没りて死ぬ。」とあることから証明される。泣ちるとは激しく泣くことであるが、相手の言うこと、全体の状況にあらがっていやだいやだと否定、抵抗する意を含んでいる。イサの意の捉え返しによって、武蔵人強頸と河内人茨田連衫子の命運は正反対であった。それは、同じくクビと呼び習わされているものであっても、人体の側の首と衣服の側の衣の首とが対照せられるものであることに対応している。武蔵人と断られているのは、実際に今の東京都や神奈川県に当たる東国の人が動員されていたことを示すものとは判定できない。そうではなく、ムザシについて、「難波吉士身刺」(舒明前紀)のように記すことがあったから、地面に身を刺すことが想起されたのだろう。強頸という名が杭に相当して人柱をイメージさせたから、わざわざ武蔵人と設定されている。言葉が先にあって話が作られている(注21)。

衫子は河神が自分のことを幣に指定したと受け取っていた。……ニマツルという形で述べられれば、貴人に物を献上することと想定され、神や貴人へ代償として捧げる品のことをいうタマヒモノ(賜物)、その上下の音を脱した省略形の幣(ヒは甲類)に当たると思っている。そのマヒ(ヒは甲類)という言葉には幣と舞とがある。「浪の上に転ひつつ沈まず。」とあり、得意の捉え返しをしているとわかる。

宿禰、則ち事有らむことを畏りて、馬一匹を以て、吾襲に授けて礼幣とす。(允恭紀五年七月)

…… 橘の 花を居散らし 終日に 鳴けど聞きよし 幣はせむ〔幣者将為〕 遠くな行きそ 我が屋戸の 花橘に 住みわたれ鳥(万1755)

悉に御調を捧げて、且種々の楽器を張へて、難波より京に至るまでに、或いは哭き泣ち、或いは儛ひ歌ひ、遂に殯宮に参会ふ。(允恭紀四十二年正月)

天皇の夢に、衫子をマヒ(幣)にするように告げられたが、衫子は自らの代償の捧げものとして栓の付いた「全匏両箇」を持ち出している。つまり、幣の幣である。真の神ならば栓は杭として使われて沈むはずだが、偽の神なら水上を転ひつつも沈まないといい、そのとおりマヒ(舞)続けた。だから「全匏両箇」のようなものでも幣の幣として通用した。何ともいい加減だから偽りの神であると知れ、偽りの神には偽りの幣で十分にかなったことになっている。衫子のウィットに富んだウケヒによって、彼は人柱にならずに済んだのだった。

以上が、仁徳紀十一年十月条の茨田堤築造話の真相である。言葉をもって言葉を説明する辞書的役割を果たす話(咄・噺・譚)なのである。話(咄・噺・譚)は言葉でできており、すべてはヤマトコトバのアネクドートで成っている。今日、記紀の逸話を研究対象とするとき、多くの場合、歴史学や神話学の解釈の枠組みを当てはめてみようとする。しかし、そのやり方では場面設定しか定められず、話(咄・噺・譚)の核心に迫ることはできない。文字を持たない文化はいわゆる歴史を持たない。音声においてのみある言語で表して口頭で伝えていった事が言であり、史話(history)以前の話(story)である。歴史学や神話学、エクリチュールを基に据えた文学が自らの方法論によって解明しようとしても、何が語られているのかチンプンカンプンで要領が得られなかったのはそれゆえである。無文字時代の人たちは、話(咄・噺・譚)を理解することで、ヤマトコトバによって語り尽くされる世界を手に入れようとしていたのであり、それと同じ視座に立たなければ記紀万葉の本当の理解に至ることはない。

(注)

(注1)築堤の歴史を説話化したとする見方の多くは、初めから説話自体を読む気がない。赤木2023.は茨田連氏の氏族伝承を朝鮮半島の文化情報によって潤色したのが茨田堤築造説話なのだとし、武蔵人強頸は三国史記に典拠があるという。聞き手、読み手が話について来るのを難しくする理由などあるのだろうか。

(注2)松尾1998.。

(注3)上遠野2025.。

(注4)歴史地理学的考察も行われており、記事を裏付けるところとなっている。

(注5)人身御供と人柱とは、定期的な祭祀か臨時のものか、神の食べ物として捧げられるか否か、に相違があり、同じカテゴリーの下には含まれないとする考えが高木2018.にある。

(注6)上田1959.に、「……農耕生活の発展とともに変質する共同体結合の矛盾と対立が、常に異質的な信仰を導入し、かつ来臨する神の多様性を促進してゆく契機をなしたことである。こうした信仰変異は、たとえば、「仁徳天皇紀」十一年十月の条にみえる茨田連衫子が、河神の真偽をこころみて、犠牲より逃れ、また「皇極天皇紀」三年七月の条にみえる大生部多の常世神信仰の普及、さらに「常陸国風土記」にみえる夜刀神の祭祀などその基盤には発展度の差があっても、いずれも共同体の矛盾対立の中で、そのワクをこえてゆく思想の動向を伝えるものであることに変りはない。」(178頁、漢字の旧字体は改めた)とある。逸話の羅列のような紀の記事を、二百年の時代を飛び越え、さらに民俗探訪の風土記の記述に併せて論じてみても得られるものはない。構造的理解ではなく、一つ一つの記事についてよく読むことが求められている。言葉の感性が豊かだった無文字時代の上代人には、言語活動上の論理学的性格に見逃せないものがある。

(注7)吉井1976.に、「難波地方の開拓が帰化人の技術にまつところが多かったであろうと考えることは通説と言ってよいが、茨田郡および豊島郡の秦人は、おそらく、伴造氏族としての茨田連および豊島連に管掌せられていた帰化人技術者集団と考えてよく、難波の水を制する役割が彼等に課せられていたのであろう。茨田連の伴造氏族としての性格が新技術にかかわるものであったこと、それが、衫子の物語を生みだす要因でもあったことが考えられるのである。」(251頁)、山田1989.に、「もともとヒョウタンは沈まない。それを逆手にとったコロモノコの姿には、仁徳紀に出ている築堤、治水の技術をたくわえた河内王朝人の「合理主義」がうかがえる。帰化人の技術をいかした治水策による生産力の向上が、河内王朝の基礎である。そこで、コロモノコのヒョウタン譚は、仲哀記以前のヒョウタンと水神との結びつきがくずれる区切りであったと、みることができる。」(100頁)とある。いずれも解釈の可能性を指摘するだけで、突拍子もない説話を生み出した契機について問うことすらできていない。容器として処理したヒョウタンは、中に水を満杯に入れるとペットボトルのようには水没しないものの、一部を残して水面下に沈むものである。人が川を泳いで渡る際に浮子に使ったとするのは、栓をして中の空気が漏れないようにしたものである。

他方、神に対する生贄つながりから、景行記の弟橘比売の説話などと併せて論じることも行われている。しかし、一方は自らが生贄になる話、他方は生贄が強要され、うち一人は対抗する話である。個別具体的な話が展開されており、言いたい事柄はそれぞれである。古代の人の発想はとても豊かである。弟橘媛の説話がヒ(乙類)の話である点については拙稿「記紀のオトタチバナ説話について」参照。ヤマトコトバのみで互いに保ち得る知が話の焦点であった。

(注8)ハイカラな技術、すなわち、舶来技術をもって築堤されたことを暗示するらしいことは窺えるが、それが新羅系の渡来人によるものなのか、この説話が伝えるものではない。

(注9)衣服のエリと呼ばれるものには盤領と方領がある。ここで検討しているのは、胡服の影響からつくられた上着の袍や襖、狩衣、水干などの首周りに詰襟となっている盤領の方である。頸─杭、襟─魞の関係である。

(注10)一方、「壊」字はコホル、クユが考えられるが、コホルは音を立ててこわれること、クユはくずれることを言う。崩壊の際に音を立てるのは高所からの落下したときに音を立てることが顕著であり、じわじわと流れ出るような時にはふさわしくない。

(注11)土嚢の歴史については未詳であるが、行われていたであろうことは言葉の性質からして想定される。

(注12)職員令・主殿寮に「掌らむこと、供御の輿輦、蓋笠、繖扇、帷帳、湯沐のこと、……(掌。供御輿輦。蓋笠。繖扇。帷帳。湯沐。……)」とあって、「扇」は「繖」と並べられており、今日の扇子に当たるものか確定できない。翳の類とする見解が標注令義解校本(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2562907/5~6)、新釈令義解(早稲田大学図書館・古典籍総合データベースhttps://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/wa03/wa03_06374/wa03_06374_0005/wa03_06374_0005_p0015.jpg)、訳註日本律令(332~333頁、この項、坂本太郎)に見られる。令集解に、「蓋笠。繖扇。〈謂。繖々蓋。問。繖々蓋者。其意何。若如二繖之蓋一歟。扇団扇也。釈云。上思爛反。野王案。繖即蓋也。見二唐衣服令一。或云。繖似レ扇而大者。非也。音蘇旦反。扇団扇也。扇謂所下用取二風涼一去中塵粉上者也。音戸戦反。穴云。繖謂手繖々蓋也。唐儀制令云。皇太子繖者是。跡云。繖者蓋。言二手繖之蓋一耳。扇者阿布岐。古記云。陸詞曰。繖蓋也。音蘇旦反。扇隠羽也。伴云。家語。孔子将レ雨无レ蓋是也。今時繖也。〉」とある部分である。

(注13)通説では、扇は本邦発祥のもので、檜扇にはじまり、紙を張った扇へ展開したとされている。現在遺物が残る風雅なモノから捉えられている。しかし、人類がいかに道具を作り出していったかに思いを致せば、道端にコウモリの死骸を見つけ、羽部分をもぎ取って焚きつけの風起こしに用いたことに始まるであろうことは直感される。蝙蝠扇という名を、紙張扇の転であるとする説は、巧みに洒落を言って笑わせたものであろう。

(注14)北野本や兼右本ですでに「崇」字にタヽリと傍訓がある。

(注15)新編全集本はそう訓んでいる。

(注16)中国の河伯を取り入れているかについては、皇極紀元年七月条に「或いは河伯に祷る。」、和名抄に「河伯神 兼名苑に云はく、河伯は一名に水伯といふ。〈河の神なり〈已上は本注〉、和名は加波乃賀美〉」と見える。皇極紀は中国風の習俗で雨乞いの対象とされている。その時、効果はなかった。

(注17)仙人の絵を見て詠んだ歌ではない点については拙稿「万1682番歌の「仙人」=コウモリ説」参照。

(注18)民俗学ではヒョウタンを神霊の宿るところとする考えがある。仁徳紀のこの説話、ならびに、六十七年条に、匏は神霊の容器とする考えの発露と位置づけられている。いくつかの説話にそのような伝承がみられるからといって、すべからくヒョウタンは神霊の宿るところであると結論づけるのには無理がある。もしそのとおりなら、さまざまな言い伝えでもっと普遍的に見られてしかるべきである。ヒョウタンに神霊が入っていると本気で信じられ続けていたら、唐辛子を入れて蕎麦に振りかける際に呪文でも唱えることになっていたことだろう。

(注19)本邦では、膜鳴楽器のことをみなツヅミと呼んでいたと考えられる。和名抄に、「……枹……兼名苑に云はく、槌は一名に枹〈音は浮、字は亦、桴に作る。俗に豆々美乃波知と云ふ。〉は大鼓を撃つ所以なりといふ。」とあり、バチで叩くものはツヅミである。今日知られる雅楽の鼓は、中央がくびれつつ胴が膨らんでいくもので、両端で間接的に皮革を張っている。文献上は、推古紀二十年に百済の味摩之が伎楽を伝えた際に伝えられた呉鼓が最初である。神功紀十三年の「此の御酒を 醸みけむ人は その鼓 臼に立てて ……」(紀33歌謡)にある「菟豆彌」は、一面のみを膜とする太鼓状のものであると推測される。なお、ヒョウタンを使った楽器としては体鳴楽器のマラカスが知られるが、本邦で古代に用いられたことは知られない。

(注20)「語の意味はその使用である」(ウィトゲンシュタイン)。上代に音声言語としてのみあったヤマトコトバが、使用に当たって言葉ごとに意味の同一性を求めたがったのは理にかなうことである。自己循環的な定義に陥って洒落をくり返して、意味の担保要件とすることで体系を堅持していたということができる。独特で巧みな手法であった。

(注21)現実に「武蔵人強頸」という人がいた可能性を否定するものではない。話(咄・噺・譚)が書いてあるのであってそれ以上のことはわからない。無文字時代に記憶されるのは話(咄・噺・譚)である。話(咄・噺・譚)だけ残して内容はどうでもいいのかと迫る向きもあろうが、落語や講談、歌舞伎などを鑑賞して、歴史的重要性が乏しいと却下するのは愚かなことである。反対に、文献があるからと言っても取るに足らない日常の当たり前が逐一記述されているわけではない。

(引用・参考文献)

赤木2023. 赤木隆幸「茨田堤築造と新羅系渡来人」須田勉・高橋一夫編『渡来・帰化・建郡と古代日本─新羅人と高麗人─』高志書院、2023年。

岩波古語辞典 大野晋・佐竹昭広・前田金五郎編『岩波古語辞典 補訂版』岩波書店、1990年。

上田1959. 上田正昭『日本古代国家成立史の研究』青木書店、1959年。

上遠野2025. 上遠野浩一「茨田連衫子の物語について」『日本書紀研究 第三十六冊』塙書房、2025年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

高木2018. 高木敏雄『人身御供論』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2018年(1925年)。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

西宮1990. 西宮一民『上代祭祀と言語』桜楓社、1990年。

平林2011. 平林章仁『鹿と鳥の文化史─古代日本の儀礼と呪術─』白水社、2011年。(1992年。)

松尾1998. 松尾光「茨田堤上のウケヒ」高岡市万葉歴史館編『水辺の万葉集 高岡市万葉歴史館論集1』笠間書院、平成10年。

訳注日本律令 律令研究会編『訳註日本律令十 令義解訳註篇二』東京堂出版、平成元年。

山田1989. 山田宗睦『花 古事記─植物の日本誌─』八坂書房、1989年。

吉井1976. 吉井巌「茨田連の祖先伝承と茨田堤築造の物語」『天皇の系譜と神話 二』塙書房、昭和51年。

歴博2004. 国立歴史民俗博物館編『海をわたった華花─ヒョウタンからアサガオまで─』同発行、2004年。

加藤良平 2025.11.1改稿初出