記紀の物語に、天つ神側がタケミカヅチ(建御雷神、武甕槌神)等を送ってオホクニヌシ(大国主神)に国譲りを迫ったとき、オホクニヌシは自分の子であるコトシロヌシ(事代主神、言代主神)に答えを求めるように言って、使者を出張させて問答が行われる場面がある。

爾くして、答へて白さく、「僕は白すこと得ず。我が子八重言代主神、是白すべし。然れども、鳥遊・取魚を為て、御大之前に往きて、未だ還り来ず」とまをす。故爾くして、天鳥船神を遣し、八重事代主神を徴し来て問ひ賜ふ時に、其の父の大神に語りて言はく、「恐し。此の国は、天つ神の御子に立て奉らむ」といひて、即ち其の船を蹈み傾けて、天の逆手を青柴垣に打ち成して隠りき。〈柴を訓みて布斯と云ふ。〉(記上)

是の時に、其の子事代主神、遊行きて出雲国の三穂〈三穂、此には美保と云ふ。〉の碕に在り。釣魚するを以て楽とす。或いは曰はく、遊鳥するを楽とすといふ。故、熊野の諸手船〈亦の名は天鴿船。〉を以て、使者稲背脛を載せて遣りつ。而くして高皇産霊の勅を事代主神に致し、且は報さむ辞を問ふ。時に事代主神、使者に謂りて曰はく、「今天神、此の借問ひたまふ勅有り。我が父、避り奉るべし。吾亦、違ひまつらじ」といふ。因りて海中に、八重蒼柴〈柴、此には府璽と云ふ。〉籬を造りて、船枻〈船枻、此には浮那能倍と云ふ。〉を蹈みて避りぬ。使者、既に還りて報命す。(神代紀第九段本文)

時に二の神、出雲に降到りて、便ち大己貴神に問ひて曰はく、「汝、此の国を将て、天神に奉らむや以不や」とのたまふ。対へて曰さく、「吾が児、事代主、射鳥遨遊して、三津の碕に在り。今、当に問ひて報さむ。乃ち使人を遣して訪ふ。対へて曰さく、「天神の求ひたまふ所を、何ぞ奉らざらむや」とまをす。故、大己貴神、其の子の辞を以て、二の神に報す。(神代紀第九段一書第一)

紀本文に載る使者の名、「稲背脛(ギは甲類)」という名については、否か諾かを問う使者(ハギは足)の役目を表しているとされている(注1)。確かにそのとおりではあるが、イナセハギには他の由縁もあるだろう。イナス(去・往)という語、去らせる、行かせるの意をも懸けているのではないか。ハギ(脛)は足のすねのこと、脛巾(脛衣、行纏)はハギ(脛)+ハキ(穿)の転で、旅装束の脛当て、後の脚絆に相当する。紀本文で、タケミカヅチ等が使者の稲背脛に旅装束を整えさせて行かせている。このタケミカヅチとオホクニヌシのやりとりは本説話の伏線となるものである(注2)。

国を譲るかどうか問われた時、オホクニヌシは、自分の代りにコトシロヌシが答えましょうとはぐらかした。御大之前(三穂之碕)で事代主神は、yes と答えている。yes という答えとしては、古語では、セ(「諾」)(仁賢紀六年是秋)(注3)のほか、ヨ、ヲ、ウがある。古今著聞集・三三一に、「又人のめす御いらへには、男は「よ」と申、女は「を」と申也。」とある(注4)。応諾、承認、納得、肯定を表す応答語の感嘆詞で、ウベの語幹である。ウは、ウウ、ウンとともにうめき声でもある。タケミカヅチ等は長い剣を示して父親を脅迫してきた。有無を言わさない問いに対して否とは言えない承諾である。苦しいうめき声と同じことになり、ウと答えたことを示しているに違いない。

問答無用の状況設定にコトシロヌシはウと答えた。大系本日本書紀は、コトシロの名がこれ以外に神功摂政前紀条、天武紀元年七月条、顕宗紀三年二月条、同四月条に見られることを通じて次のようにまとめている。「コトシロは、神がかりして、託宣をつたえるものであることが推測される。コトは、事であるとともに言である。シリは、領すること、物のすみずみまで自分のものとすること。転じて、知ることの意を表わす語であるから、コトシリは、神の言を伝えて、現世の事(行為)を左右することを意味しよう。シロはシルという動詞の古い名詞形[で]、……事代主神とは神の託宣を伝える役の主である神の意。事代主命に国譲りの返事をさせたことは、事代主命に、神意をうかがわせ、その託宣によって、国譲りのことを決したものと見ることができる。」(366~367頁)。音韻において母音交替があるものとして、シロ(代)をシル(領・知)と関連づけている(注5)。

しかし、言と事とが同じであるとする考え方は、上代において当たり前のことであった。コトシロヌシに限ることではない。出来事が起これば忠実に言葉にし、言葉に発すれば正確に出来事に反映されるように指向していた。そうなるように願い、そうなるように努めていた。そうすることで世界の秩序は保たれてカオスに陥らずに済んでいた。したがって、コトシロヌシという名義が託宣の神であるとする前提は正しくない。シロ(代)という語については、白川1995.に、「他のものに代って、その機能を果すものをいう。「禮代」「苗代」のように、名詞の下にそえて複合語を作る。「禮に代るものとして」「苗を作るための地として」のように、ある目的のために、その条件を整え、機能を果すものをいう。代理的な意味では代、その材料や条件にあたるものには、のち料の字を用いる。ロは乙類。……代は……漢字としては交代・世代・代理などの意があり、わが国では「それに代るものとして」の意で代とよむ。この代を助詞の「て」にあてるのは、「……として」の語義から転用したものであろう。」(408頁)とある。コトシロヌシの事(言)代とは、事件=言葉に代わるものとして、事件=言葉を作るための条件を整えているところのものという意味である。言葉にならない片言、事件というほどではない事象を指す。すなわち、この場面でコトシロヌシは、ウという言葉を発した。たったそれだけであってそれだけのことしか述べていない。記紀に記されている国譲りという出来事は、年表に載せるべき政治上の歴史的な事件ではなく、いわば片言にすぎなかった。片言のウについて語っているのが記紀の国譲りの話(拙・話・譚)である。王朝の交替や騎馬民族による征服などを示唆する記事ではない(注6)。

記の「鳥遊」、紀本文の「遊鳥」については、神代紀第九段一書第一に「射鳥遨遊」と記されている漢語「射鳥」から、鳥を捕獲することと思われている。しかし、紀本文には、「以二釣魚一為レ楽。或曰、遊鳥為レ楽。」とある。ワザ(楽)(注7)という語で説明されており、技巧性が込められていることを示している。記、紀本文、紀一書第一のいずれにもトリノアソビという訓が見られる。アソブ(遊)については、白川1995.は「本来は足を動かすこと」(67頁)とし、アシ(足)と関連する語と見ている。狩猟や収穫を楽しんで後に歌舞することだけでなく、乗馬中に馬の足をあちこちに向け、それはまるで踊るようだから狩り自体も遊ぶと言うようになったらしい。ところが、獲物が鹿や猪、兎などとは異なり、乗馬中に鳥を射ることはほとんどない。鳥に気づかれて飛び立たれると、馬で追いかけて射ようにも間に合わないし、また、どんなに動体視力がよくても空中で三次元的に動くものを射当てることは困難である。キジのような飛ぶのが苦手な鳥を狩るためでも、食事中や休憩中で動かずにいるところを隠れたところから狙うか、鷹に任せることも多かった。

すると、ここでアソビとあって足を動かしているのは、人間ではなくて鳥のほうではないかと気づく。場所は海沿いで、記では「鳥遊」は「取魚」、すなわち、漁撈と並び立てている。その条件をかなえる鳥のアソビに鵜飼がある。蹼のある足を動かして魚を捕っていながら、手縄を手繰り寄せられて捕獲者である鳥ごと捕まえられている。ワザ(楽)という古訓どおりの巧みな技術である。一書第一に「射鳥遨遊」とあるのも、鵜飼漁に使う鵜はあらかじめ捕まえてくるのだから「射鳥」と表現して差し支えない。論語・述而に、「子は釣りして綱せず。弋して宿を射ず。(子釣而不綱、弋不射宿。)」とある。「射鳥」と「遨遊」が形容矛盾する点を示しながら、鵜飼のウが手縄でつながれている点を、弋で捕らえられた鳥として譬えたものではないか。この弋という字はコトシロヌシの「代」という字のなかにあらわれており、棒杙の形を描いた象形文字である。

この推測を支持する証拠として、第一に、場所がミホ(ミは甲類)(御大、三穂)とされている点があげられる。ニホドリ(鳰鳥)の子音交替形にミホドリ(ミは甲類)という語がある。

…… 美本杼理能 潜き息づき ……(記42)

ニホドリとはカイツブリのことである。ウに比べると小さいが、ほとんど水上で生活し、足の蹼(弁足)を櫂のように使って泳ぎ、水中へ上手に潜って獲物を捕っている。潜水が得意な鳥の双璧である。つまり、ミホノサキという地名は、うまく潜って魚を捕る鳥がいることを暗示しているのである。

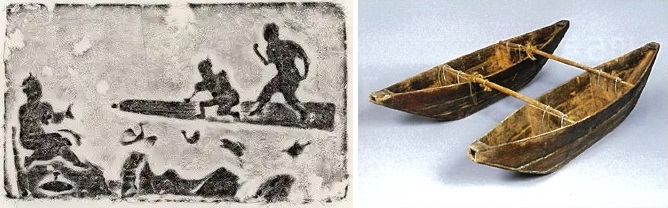

第二に、紀本文に、使者の名が稲背脛とあった。彼は、「熊野諸手船、〈亦名二天鴿船一〉」に載せられている。諸手船は二梃櫓の早船のこととされている。鵜飼のウの蹼が両足にあって、水をうまく掻いてよく進むことを表すととれる。また、諸手船は双幇船のことを指しているとも考えられる。双幇船は「舫」と呼ばれていたもので、小舟二艘を少し離して並べ、その間に横木と板をわたしたミニ双胴船である。中国で鵜飼に用いられていた。爾雅・釈言に「舫 舟なり」とあり、注に「舫 音は方、両船を竝べるを謂ふ」、また、説文に「方 船を併すなり」とある。可児1966.に、下駄のように使う鵜飼船の図(Worcester氏の著作による)が引かれ、周1990.には、河南省の実際の様子が写真で紹介されている。双幇船の様は、鵜飼のウが両足の蹼を使って水を巧みに掻くことに喩えられる。鵜飼の源流については諸説あるが、文献資料には隋書・倭国伝を嚆矢とする。「小環を以て鸕鷀の項に挂け、水に入りて魚を捕らへしめ、日に百余頭を得。(以小環挂鸕鷀項、令入水捕魚、日得百余頭。)」とある。頸に輪を巻いている様子が記されている。中国でも古くから行われていたことは画像石からわかり、鵜飼船としての舫についての知識は列島に伝えられていただろう。

また、天鴿船については、鳥のハトのように速い船を表すとされている。あるいは、伝書鳩のことを暗示しているかもしれないものの、それ以上に、舫の字の表すところを指し示していると考えられる。モヤフ(舫)の義である。舫いの状態で波止場に緩やかに繋がれている様子は、枝や電線にハトがとまり、体重が重いために大きく上下に揺れながらも動かずにいることとよく似ている。ちょうど、鵜飼のウが、手縄でゆるやかにつながれているようにである。すなわち、これらの船の形容は、鵜飼のウ自身、または、ウを乗せている鵜飼船を表すものとしていろいろに描写されているところといえる。記に「天鳥船」とあったのも、水面に浮かぶ水鳥は鳥自体が船と見立てられ、さらに鵜飼のウの場合、鵜飼船にも乗っている。それをうまく言い回している。以上の考察から、記紀に記載の、天鳥船神、熊野の諸手船、天鴿船については、鵜飼のウならびに、鵜飼船のことを比喩的に表したものといえる。なお、なぜ諸手船に熊野の地名が冠してあるかについては、神奠、糈米との関係が考えられる。わざわざ面倒な漁法を駆使しているのは、神さまへの捧げものにするためという意識が働いていたのだろう。鵜飼漁で獲られたアユには嘴の跡がつくが、釣った場合のように釣針の残ることはなく、網で獲った場合のように時間がかかって脂肪分も抜けることもなくて、おいしい証拠とされ珍重された。

この舫という船については名残りを留める事例が見られる。美保神社で行われる諸手船神事では、二艘が競うように湾内を漕ぎ進むことになっている。今日では、それぞれの船のことをモロタブネと呼び、二艘のモロタブネとするが、もともとは二艘あるからこそのモロタフネだったのだろう。二艘使って行う漁法は一般的で、鵜飼船を使って何日か遠征して漁をする場合も二艘仕立てで行くことが多かった。

事代主神は国を譲る旨を表明して、「即蹈二-傾其船一而、天逆手矣於二青柴垣一打成而隠也。」(記)、「因於海中、造二八重蒼柴……籬一、蹈二船枻一……而避之。」(紀本文)という展開になっている。柴は小さな雑木をたくさん束ねたもので、魚がいつく漁礁となっている。ここに、青柴垣(蒼柴籬)とは青葉のついたままの柴の垣、一種の神籬(ヒ・キは甲類、ロは乙類、またヒボロキとも)のことではないかとされる。神代紀第九段一書第二の該当部分の続きに、「天津神籬及び天津磐境を起し樹てて、当に吾孫の為に斎ひ奉らむ」などとあることからそう考えられている。新編全集本古事記に、「「天の逆手」を打って、船を「青柴垣」に変えること。」(109頁)、大系本日本書紀に、「今までは顕身であったが、神となって、神籬の中に隠れ去った意。」(119頁)、新編全集本日本書紀に、「海中に神籬を作り、神となってその中に隠れ去った。これで事代主神は完全に退去服従したことになる。」(118頁)などと説明されている。

ヒモロキという語は、ヒ(霊)+モリ(杜)+カキ(垣・籬)の意ではないかとされている。神を祭るとき、神を迎える座として周囲に常緑樹を立てめぐらしたところをいう。また、中国では神饌として供えた獣肉を胙といい、この祭肉を頒布して同族の誼とした。本邦では、供え物の「胙」や「膰」字もヒモロキと訓じている。崇神紀六年条にも、「磯堅城の神籬〈神籬、此には比莽呂岐と云ふ。〉を立つ。」とあり、本来的には移動可能な祭壇、斎場のこと、そして、それは、立てることを特徴とするものであった。神社が勧請されて分祀されていく原理である。「青葉の山を餝りて、其[仮宮]の河下に立て、大御食を献らむ。」(垂仁記)とした例があり、祭壇である神籬には神饌を供えたと解されている。この垂仁記の記事は、本牟智和気御子という言語に障害のある御子の話である。「八拳鬚の心前に至るまで、真事とはず。」とあって、声を出すことはあってもきちんと物を言うには至らない状態、すなわち、片言は言うが文章にはならなかったのである。本稿のウとしか言わない事(言)代主神と同じモチーフの説話である。

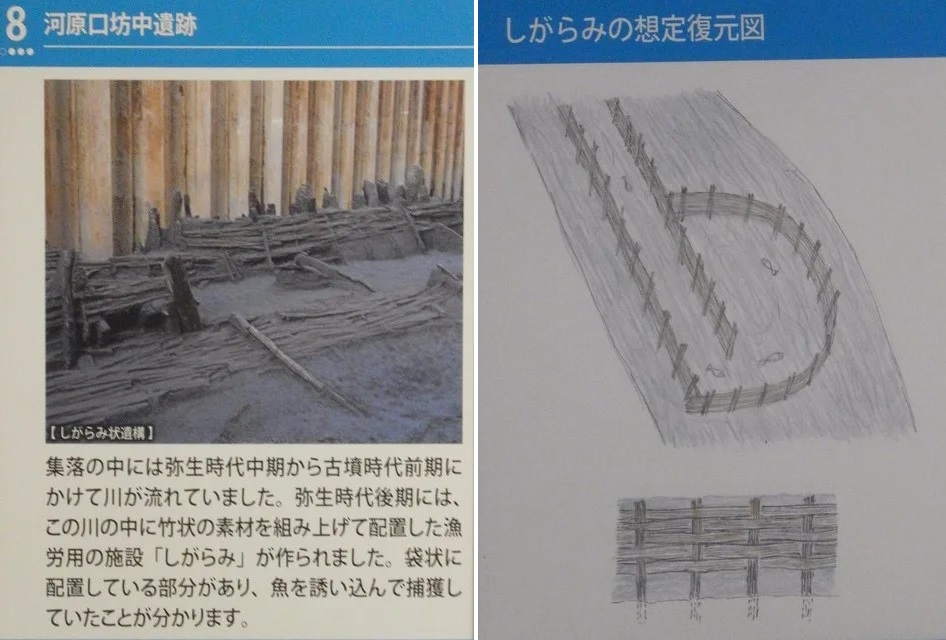

ただし、ここで問題としている青柴垣、八重蒼柴籬は、そっくりそのまま神籬のことを表すとは限らない。記紀のいずれにも「柴」字に訓注が付き、わざわざフシと訓むようにと指示がある。名義抄では、〓(白頭に木)・罘・栫にフシという訓が見える。シバではなくフシと訓ませたいのは、水中にあるものと強調したいがためであろう。魚寄せの用にしたのが柴漬があり、新撰字鏡に、「槮槑 所今反、樹長皃、不志豆介乃木。」、和名抄に、「罧 爾雅に云はく、罧〈蘇蔭反、字は亦、椮に作る〉は之れを涔〈字廉反、又の音は岑、布之都介〉と謂ふといふ。郭璞に曰はく、柴を水中に積み、魚寒くして其の裏に入り、簿を以て囲みて捕へ取るなりといふ。」とある。

平田篤胤・古史伝に、「今世にも漁獵をするに、海にまれ河にまれ、樴を樹周して垣となし、一方に口を開け、其水底に青柴を漬て、彼垣の開たる処より、魚等の入て、柴中に潛まるを伺ひて、其開たる処を塞ぎ、柴を引揚て魚を捕るわざあり。此を布斯都気と云、多くは冬の獵にする事なり。……此の青柴垣は即其にて、八重とは魚の逃まじく、幾重も樴を立周したる由なるべし。然れば言代主神、此埼に柴漬を搆へ、漁獵して居給へるなり。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1051874/1/69)とある。西郷2005.も平田篤胤説をとり、「神がヒモロキに隠れるといういいかたが果して成りたつかどうか。」(272頁)と疑問を呈している。

天野1996.は、各地のボラ漁について述べている。土佐の国における鯔釣りとして、「ボラはうろこに皮膚病ができ、また虫などが寄生するのを取り除くために、あるいは目に白い膜ができるのを治そうとして、竹の根本にある柴に集まってきて、体をこすりつける。これを引っ掛けて釣るが、大きなものはたやすくは上がらないので玉網を使う。竹に植え付けたはりにも掛かるので、竹も引き上げて、魚を捕る。」(205~206頁)、東京湾内における鯔釣りとして、「漁船一隻に三人乗り組み、品川沖のノリひび(篊)の中にはいって釣る。ひびの中にボラが多く潜んでいるからである。この釣りを「シビ釣り」ともいうが、シビはひびのなまったものである。」(206頁)という。フシと相性のいい魚にボラがある点を押さえておきたい。

青柴垣(蒼柴籬)とは、漁のための梁、篊に類似の、大掛かりな魞のことを指していると思われる。簀立てにして逃げられないようにしたところへ魚を追い込み、捕獲する漁法である。鵜飼から定置式の漁へ展開している。鵜飼のウの代わりなので、洒落でウシロヌシが現れたのだと言うこともできる。後(ロは乙類)という語は、上代には背後、後方という義が確かめられ、中古には空間的に見えにくいところ、物の蔭、裏側の意味でも用いられている。透明人間同様、現れないのがウシロヌシノカミで、記に「隠也。」とあって正解である。語用論的にパラドキシカルな表現になっており、上代人が好んだなぞなぞ仕立てとなっている(注8)。

コトシロ(事(言)代)なる片言であったウという言葉(諾)とウという事柄(鵜)が、エリ(魞)という技術へと進んだ。選(えりすぐりの技といえる。ただし、それが歴史的、時間的なイノベーションであるかといえば必ずしも当たらない。ボラの成長に従って、それぞれに巧みな魚漁方法があることを伝えているものと考えたほうが当たっているだろう。

現在、漁業法第6条第5項で、「網漁具(えりやな類を含む)を移動しないように敷設して営む漁業」は第2種共同漁業の対象になっており、河川、湖沼等においては知事の許可漁業とされている(注9)。その魞の構造は、竹や木を用いた簀、垣によって、魚の進路を巧みに導き、一度入ったら出られなくなる囲いへと魚を誘うようになっている。湖沼や河川、内湾など、風や波の少ないところに設置される。簀立て、簀巻き、羽瀬などとも呼ばれ、潮の干満差を利用して追い込んで捕らえる使い方も多い。誘導するために簀を輪の形になるように巻いているところは、鵜飼のウの首輪を類推させる。すなわち、魞という字を当てるエリとは、束帯において身に着ける袍の首の部分のエリ(衿、襟)に相当する。新撰字鏡に、「裓 古北反、入、衿也、戒也、古来反、衣襟、己呂毛乃久比」、「衿 呂躬反、去、領衣上縁也、〓(尹頭に巾)也、己呂毛乃久比乃毛止保之」とある。袍は神事の儀式において身に着けた正式の装束である。そのエリは詰襟形式で立っており、首を包み巻いてモトホシ(廻)て留められる。片言半句で託宣を求めるのに代わり、きちんと祝詞をあげて神さまの意向を伺う際に必要とされた。魞の簀立てには、間隔を置いて杙を立てて倒れたり壊れたりしないようにしてある(注10)。

こもりくの 泊瀬の河の 上つ瀬に 斎杙を打ち 下つ瀬に 真杙を打ち 斎杙には 鏡を懸け 真杙には 真玉を懸け ……(記89・万3263)

こもりくの 長谷の川の 上つ瀬に 鵜を八頭潜け 下つ瀬に 鵜を八頭潜け 上つ瀬の 年魚を咋はしめ 下つ瀬の 鮎を咋はしめ ……(万3330)

記に、「天の逆手を青柴垣に打ち成して」とある。神籬を前にして「拍手(柏手)」を打つことを捩っている。「蹈二-傾其船一」(記)、「蹈二船枻一」(紀本文)とは、船棚、舷側板を踏むことである。鵜飼のウが鵜飼船に上がってきてパタパタと蹼のついた足で叩いたら、まるで拍手を打つような音がする。「逆手」と表現したのは、ウの手に思える足の平を、それも合わせるのではなく片方ずつ叩いていることを表したものだろう。ウの足は水を掻くのには適するが、歩くにはカモやアヒル以上に都合が悪いようである。拍手と異なり、手首が直角に曲がっており、叩き合わせるのを順とすれば逆であり、また、坂のように傾いている。そして、ウッと魚を吐く。自分は食べずに鵜匠に捧げる。神饌を社、神籬に捧げるのと同じである。その後、再び水のなかへ隠れ去って行く。ウの潜りは巧みでどこへ行ったかわからないほどであり、隠れ去っているようである。その隠れ去り方は、鵜飼に代わり定置式の漁になることにも譬えられる。「天逆手矣於二青柴垣一打成」という表現は、鵜飼のウがそれなりの拍手を打って青柴垣に成り代わったということを示している。事代主神とは、つなぎ鵜飼の鵜匠とそれに使われるウとを表していた。

ミホノサキ(御大之前、三穂之碕)が今の三保関とすれば、鵜飼をしたと想定されるのは境水道や中海である。捕まえていたのは稲背脛の名にあったボラの幼魚イナに違いあるまい。ボラは出世魚として知られる。各地で呼び名は多少異なるが、おおよそ、稚魚をハク・キララゴ(全長2~3cm)、幼魚をオボコ・スバシリ・イナッコ(~18cm)、淡水・汽水域に入ってイナ(~30cm)、海に戻ってボラ(~60cm)、極めて大きくなったものをトド(60cm~1m)と呼んでいる。浸透圧調節機能に優れ、川と海、汽水湖を自由に行き来する。雑食性で、水底の藻類、デトリタスなどを泥ごと飲み込んで栄養分を摂っている。冬が旬の魚で、泥臭さも消えて実に美味とされる。高度経済成長期に、湾岸のヘドロを食べてしまうから臭くてまずい魚となったが、以前は高級魚でさえあった。神代紀第十段一書第四条に、「赤女・口女を召して問ふ時に、口女、口より鉤を出して奉る。赤女は即ち赤鯛なり。口女は即ち鯔魚なり。」とある。ナヨシとは名吉、出世魚で名がめでたいことを表す(注11)。

イナセハギという使者の健脚ぶりとは、浅瀬を走るように泳ぐスバシリのような速さを示すものである。それが、鵜飼のウそのものである事代主神のところへ行き、捕っては吐いていたことからウ(諾)と答えてもらっている。ボラ自身の食餌方法も鵜飼のウに近似している。ボラは胃の幽門部の筋肉が発達しており、呑み込んだ餌をすり潰しては栄養分だけを採り、泥は吐き出す。その部分は算盤玉のような形になっており、へそと呼ばれ珍味である。つまり、食べ物を呑み込んでは吐き出す話のなかで、イナセハギはウと同化してしまっている。それがこの話の面白さ、巧みさであって、語用論的パラドックスを支えている。

イナセハギという名は、このイナという魚の背を剥いだ刺身料理をも暗示させる。包丁式にゆかりが偲ばれる。今でも摂津に雀鮨という郷土料理がある。背開きにしたなれ鮨で、その姿は羽を広げた雀に似ている。魚が鳥に譬えられる点からは、天鳥船や天鴿船のことを思い出させる。

刺身のことは古語に「膾」という。膾を作るのは「膳夫」である。雄略紀に、猟をした時の話が載る。

[雄略天皇、]群臣に問ひて曰はく、「猟場の楽は、膳夫をして鮮を割らしむ。自ら割らむに何与に」とのたまふ。群臣、忽に対へまをすこと能はず。是に、天皇、大きに怒りたまひて、刀を抜きて御者大津馬養を斬りたまふ。……皇太后に語りて曰はく、「今日の遊猟に、大きに禽獣を獲たり。群臣と鮮割りて野饗せむとして、群臣に歴め問ふに、能く対へまをすひと有ること莫し。故、朕、嗔りつ」とのたまふ。皇太后、斯の詔の情を知りて、天皇を慰め奉らむとして曰したまはく、「群臣、陛下の遊猟場に因りて、宍人部を置きたまはむとして、群臣に降問ひたまふことを悟らじ。群臣嘿然はべりたることは、理なり。且対へまをすこと難みなり。今貢るとも晩からじ。我を以て初とせよ。膳臣長野、能く宍膾を作る。願はくは此を以て貢らむ」とまをしたまふ。(雄略紀二年十月)

新編全集本日本書紀に、「カシハは槲の葉。葉が大きく酒食を盛る……。テはその食器を扱う人。天皇の食膳に奉仕する伴〈とも〉。『周礼』天官に「膳夫、王ノ食飲膳羞ヲ掌リ、以テ王及ビ后・世子ヲ養フ」。」(①363頁)とある。養老令・職員令に、大膳職、内膳司の規定があり、二十巻本和名抄に、「大膳職 於保加之波天乃豆加佐。」、「内膳司 宇知乃加之波天乃官。」とある。天武紀、持統紀に、天武天皇の殯の際に膳職の記事が載る。

是の日に、肇めて進奠り、即ち誄たてまつる。……次に直広肆紀朝臣真人、膳職の事を誄たてまつる。(天武紀朱鳥元年九月)

是に、奉膳紀朝臣真人等、奉奠る。(持統紀元年正月)

ここで膳夫は、鵜飼と同等の役割を果たしている。鵜飼の場合、ウは鵜匠に捕った魚を差し出し、代わりに鵜匠はウに小魚を与えて養っている。膳夫は包丁を使って料理した肴を天皇に差し出し、代わりにまかない飯を貰っている。どちらがどちらを養っているか、実はわからない相互依存の状態でありながら、建前としては食物を捧げているのはウや膳夫ということになっている。

雄略天皇と群臣たちとのコミュニケーションがうまくいかなかったのは、猟場を表すニハは、第一義的に祭祀場のことだから、天皇がカシハデ(膳夫)と言った音を、群臣はみなカシハデ(拍手)のことと勘違いしたことによる。二礼二拍手一礼してどうして刺身ができるのかピンと来なかったわけである。皇太后はそれを理解して、天皇に指摘してあげたという話である。

神籬を前にして人は拍手を打つ。膾の原義は「生ます」であり、生身であること、未熟であることを意味する。事代主神という名は片言半句を喋る神さまを表し、言語能力においては未熟な段階にある。アヲフシカキのアヲも、青二才などというように未熟さを表す。イナという魚名も、成魚のボラの幼魚に当たる。イナという語が成熟していないことを表すのは、他に、イナヅマ(稲妻)という語からも感じとれる。民俗に、稲妻によって稲は結実すると信じられていた。稲はイナヅマ(稲夫)と結婚して稲穂に米粒という子が誕生すると思われていた(注12)。事代主神の話の舞台はミホノサキであったのは、奠にふさわしいものがミ(御)+ホ(穂)+ノ(助詞)+サキ(先)に稔るからである。つまり、イナヅマはウカ(稲魂)を育てるのである。そのウカを育てる人はウカヒ(鵜飼)ではないかと洒落ると、イナを捕る鵜飼人は神饌となる奠米を捧げる人に違いないと言い籠めてしまうところとなる。その様子を偵察しにイナセハギ(稲背脛)が遣わされ、彼はウカガヒ(窺)をするウカミ(斥候)だったことになる。この場面では、鵜飼も斥候も混じり合い、身を隠すべき青柴垣(青柴籬)という神籬にウカたる神饌を捧げて同体化してしまっている。最終的に、事代主神、稲背脛、青柴垣はひとつのものに化けているといえる(注13)。

最後に、神代紀第九段本文に、「使者、既に還り報命す。(使者既還報命)」とある点に触れておく。新編全集本日本書紀は、「使者はそういう次第で、戻ってこの事を報告した。」(①119頁)と現代語訳している。これは誤訳だろう。古典基礎語辞典に、スデニ(既)という語は、「上代から例があり、事が全体にわたって終了し、落ち着いている様子についていい、空間的にはまったくの意、時間的にはとっくに・もはやの意を表す。」(654頁。この項、我妻多賀子)とある。同じ新編全集本日本書紀では、神代紀第五段一書第六の、「伊奘諾尊既に還りたまひ、(伊奘諾尊既還)」を、「伊奘諾尊は辛うじて逃げ帰り、」(①48頁)、神代紀第九段本文の、「我が怙めりし子、既に避去りまつりぬ。(我怙之子既避去矣)」を、「私の頼みにしていた子もすでに国をお譲り申しあげました。」(①118頁)と訳している。「そういう次第で」という現代語訳は、神代紀第九段正文の、「既にして皇孫の遊行す状は、(既而皇孫遊行之状也者)」を、「こういう次第で、そこから皇孫が出歩かれる様子はといえば、」(①120~121頁)と訳している際の「既而」、傍訓のスデニシテに当たるものである。而の字はシカウシテの義の接続詞である。「使者既還報命」の部分に、「使者既而還報命」とする伝本はない。

事代主神が海中に青柴垣(蒼柴籬)を造り、船枻を踏み傾けて退去したことが、すなわち、使者の帰還の完了を表している。事代主神の行為がそのまま使者である稲背脛の帰還に結びついている。そして、ウを使った鵜飼を終わりにして、八重の蒼柴籬、魞と呼ばれるような魚を迷い込ませる簀立てを使った漁へと変更した。海に出たイナは、ウの口ではもはや捉え切れないほど大きくなってしまったからである。ボラの巨大化したものはトドと呼ばれる。とどのつまり、結局、の意である。使者であるイナセハギは、トドノツマリ、究極へ至ったのである。その時点で最終段階であり、「既に」還ったも同然ということになる。無文字文化下での話(咄・噺・譚)の最大の特徴は相即にある。今言ったことを直ちに証明するのである。言葉の尤もらしさを担保しながら言葉が続けられ、誤謬を排除する方策が徹底されていた。「因於二海中一造二八重蒼柴籬一、蹈二船枻一而避之。使者既還報命。」という表記は完全に正しく完璧なものになっている。言葉と事柄とが同一になることを目指した無文字時代の言葉づかいを書き表すのにも相即でなければならない。簡潔に表現されているのはそれゆえである。

(注)

(注1)江戸時代のことであるが、粋で勇み肌で男気のあることを鯔背といった。その由来は、日本橋の魚河岸の若者が、鯔背髷を結ったことによるといわれている。ボラ(鯔)の小さい時の名であるイナの背のように、平たくつぶした髪型をそう呼んだ。

(注2)拙稿「十握剣(とつかのつるぎ)を逆(さかしま)に立てる事─その上下の向きについて─」参照。

(注3)拙稿「仁賢紀「母にも兄、吾にも兄」について」参照。

(注4)拙稿「神武記東征伝の槁根津日子について」参照。

(注5)新編全集本日本書紀でも、「「事代」は事柄の代りをなすもので、言葉のこと。古代では「言」は「事」と同じ重みをもつから、事代主神とは、事柄や事件を、その代りとしての言葉を行使して宣言する神であり、託宣の神といわれる。国譲りの時、この神に返事をさせるのは、託宣の神であったため」(105頁)としている。新釈全訳日本書紀では、日本書紀に現れるコトシロの語は、「いずれも神の託宣を語る場面でこの語を名に持つ神・人物が登場しており、神の言葉を神に代わって告げるのがコトシロの語義であったことがうかがえる。」(544頁)としている。コトシロヌシの語義についての近年の専論に、岩田2017.、岸根2023.がある。

(注6)王朝の交替や騎馬民族による征服を示すとする説を呈することはいけないことではないが、なぜそれを国譲りという話に仕立てたのかについて論じなければ論にならない。

(注7)新編全集本日本書紀では「楽」をタノシビと訓み、新釈全訳日本書紀も楽しみの意でとるべきところとしている。コトシロヌシの趣味を述べても仕方がないだろう。

タノシビは人が主観として得ている悦楽の感情をいう。ワザは、人が生得的に有するものではなく、習練した結果として習い性と成った技芸をいう。ただの釣りはタノシビなのかもしれないが、糸の先に鵜がついて魚を捕らえる鵜飼はワザと称するのが的確である。

(注8)言葉の音の数が限られ、同音異義語などで誤謬が生じやすい状況下で、言葉を誤りなく伝えることは、文字を持たない時代ではなおさらのこと難題であったと思われる。その時、ヤマトコトバの使い手たちは、一語一語を精緻に整えて言葉を計算式のように扱おうとする道は選ばず、その多義性をむしろ認めて頓知的に絡め取る思考方法へと向かっている。そして、語呂合わせ的説明に従って巡り巡って考えてみれば、確かにそのとおりだと納得せざるを得ない境地に入り、なるほどと悟る体験をして賢くなったような気さえしていた。言葉には奥深い意味が隠れていて、その理由が語られるのがオチであった。今述べたオチとは、ヤマトコトバのからくりを語ることはすべての話の最後にされてまとめとなることを指し、また、実のところこじつけでくだらないと低い評価をされるものでもあることも言っている。もちろん、くだらないも何もないのが言葉であり、使っているものが言葉である。

(注9)金田2005.参照。

(注10)杙(ヒは甲類)が首(ビは甲類)に対照する。杙は神霊を招き寄せる依代とされることがあり、鵜飼のウが漁のために魚を食・咋(くひ、ヒは甲類)するところは首である。

干拓前の八郎潟では張切網と呼ばれる魞が用いられていた。「寄り魚」の「追込み漁」であるが、主にボラを捕えた。八重蒼柴籬と形容されたに違いないものである。

(注11)伊勢地方ではミョウキチと呼ばれる。ナヨシを漢字で名吉と当てたために就いた名であろう。鯛同様めでたい魚とされる。石村2006.に、三重県の美杉村の仲山神社や浜島町の宇気比神社、八柱神社の包丁式においてボラが用いられていることが紹介されている。

(注12)イナヅマという語は古今集や和名抄に見られる語であるが、万葉集には例がない。上代語として確かとは言えないが、イナは成長してボラになる。とんだほら話ではないかとも思われる。

(注13)伊藤2011.に記載の出雲石見魚漁図解に、フシカキにかなう「秋柴手網」、「張待網」がボラ漁(イナ漁)に用いられたことが示されている。

(引用・参考文献)

天野1996. 天野敬『釣りの原典』博品社、1996年。

石村2006. 石村眞一『まな板』法政大学出版局、2006年。

伊藤2011. 伊藤康宏『山陰の魚漁図解』今井出版、2011年。

岩田2017. 岩田芳子「コトシロヌシノ神考」『国文目白』第56号、2017年2月。日本女子大学学術情報リポジトリ https://jwu.repo.nii.ac.jp/records/3032

卯田2021. 卯田宗平編『野生性と人類の論理─ポスト・ドメスティケーションを捉える4つの思考─』東京大学出版会、2021年。

可児1966. 可児弘明『鵜飼』中央公論社(中公新書)、1966年。(1999年。)

金田2005. 金田禎之『日本漁具・漁法図説 増補二訂版』成山堂書店、2005年。

『華麗なる漁と美味なる食』 滋賀県立安土城考古博物館編『華麗なる漁と美味なる食─魚・人・琵琶湖の過去・現在・未来─』同発行、2013年。

川島2011. 川島秀一『魚を狩る民俗─海と生きる技─』三弥生書店、2011年。

岸根2023. 岸根敏幸「古事記神話におけるコトシロヌシと託宣」『福岡大學人文論叢』第55巻第3号、2023年12月。福岡大学機関リポジトリ https://fukuoka-u.repo.nii.ac.jp/records/2000148

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

西郷2005. 西郷信綱『古事記注釈 第三巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2005年。

周1990. 周達生『民族動物学ノート』福武書店、1990年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

新釈全訳日本書紀 神野志隆光・金沢英之・福田武史・三上喜孝訳・校注『新釈全訳日本書紀 上巻』講談社、2021年。

新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『古事記』小学館、1997年。

新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『日本書紀①』小学館、1994年。

大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(一)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

床呂2021. 床呂郁哉編『わざの人類学』京都大学学術出版会、2021年。

三重県水産図解 ㈶東海水産科学協会・海の博物館編『合冊三重県水産図解』同発行、1984年。

水谷・久保・松本1997. 水谷令子・久保さつき・松本亜希子「三重県下の祭りにみられる包丁式について」『日本食生活史学会誌』第8巻第3号、1997年。J-STAGE https://doi.org/10.2740/jisdh.8.3_34

加藤良平 2025.9.19改稿初出