はじめに

本稿では、よく知られている古事記の三輪山伝説について論ずる。記に語られる内容は、半月との交わりから祟り神として祓の対象とされていたというものである。すべてはテキストのなかにヤマトコトバで記されている。

此の意富多多泥古と謂ふ人を、神の子と知りし所以は上に云へり(注1)。

活玉依毘売、其の容姿端正し。是に壮夫有り。其の形姿威儀、時に比無し。夜半之時に、儵忽に到来る。故、相感でて共婚ひして共住める間に、未だ幾時も経らねば、其の美人妊身む。

爾くして、父母其の妊身む事を恠しびて、其の女を問ひて曰はく、「汝は自ら妊む。夫无きに何由にして妊身める」といへば、答へて曰はく、「麗美しき壮夫有り。其の姓名を知らず。夕毎に到来りて、共住める間に、自然ら懐妊む」といふ。

是を以て其の父母、其の人を知らむと欲ひて、其の女に誨へて曰はく、「赤土以て床前に散し、閇蘇の紡麻を針に貫き、其の衣の襴に刺せ」といふ。

故、教の如くして旦時に見れば、針著けし麻は、戸の鉤穴より控き通り出で、唯遺れる麻は三勾のみなり。爾くして、即ち鉤穴より出でし状を知りて、糸に従りて尋ね行けば、美和山に至りて神の社に留まる。故、其の神の子と知る。故、其の麻の三勾遺れるに因りて、其地を名づけて美和と謂ふぞ。〈此の意富多多泥古命は、神君・鴨君が祖ぞ。〉(崇神記)

三輪山がミワヤマと言われるに至った地名譚が語られている。話(話・噺・譚)のレベルのことである。そう言われ、そう知られている。鞠状の「閇蘇」の「紡麻」が伸びていって「三勾」残ったという話である。「赤土」をしるしになるように散しておいて、績み麻につけるように工夫した。「鉤穴」を通って出て行っている。その輪から逆に手繰って行ったら三輪山の「神の社」にたどり着いた。大神神社は今日でも三輪山自体をご神体としており、本殿はない。つまり、元のヘソのところが「三勾」、向こう側も三輪ということである。両サイドで釣り合いが取れている。

績んだ麻を巻いて玉のようにしたのが「閇蘇」である。アサの茎の樹皮を煮て裂いて繊維とし、その端を績み繋いで長くしたものが巻かれている。そのとき麻の先端は玉の内側から出ており、引いた時にも転がって行かない構造になっている。和名抄に、「巻子 楊氏漢語抄に巻子と云ふ。〈閇蘇、今案ふるに本文未だ詳らかならず。但し、閭巷に伝はるは、麻を續[=績]みて円く巻く名なり〉」とある。三輪山伝説では、ヘソから出て行った紡麻を手繰って行って三輪山の社にたどり着いている。その間に糸が撚られて行ったのをたどるのだから、崇神記に「従」とあるのは、ヨリテと訓むべきであろう。ご丁寧なほど繊細に、「所レ著レ針麻者、自二戸之鉤穴一控通而出、唯遺麻者三勾耳。爾、即知下自二鉤穴一出之状上而、従レ糸尋行者、至二美和山一而留二神社一。故、知二其神子一。故、因二其麻之三勾遺一而、名二其地一謂二美和一也。」と、「麻」と「糸」とを使い分けている。巻かれていた「麻」は鉤穴を通るときにヨリがかけられて「糸」となっている。動詞のヨル(撚・縒)は、複数の繊維を捩りながら絡ませて際限なく進めてつながり伸ばして糸とする作業を表す語である。マニマニ、シタガヒテなどという訓は、意味は通じてもまどろっこしく不適切である。

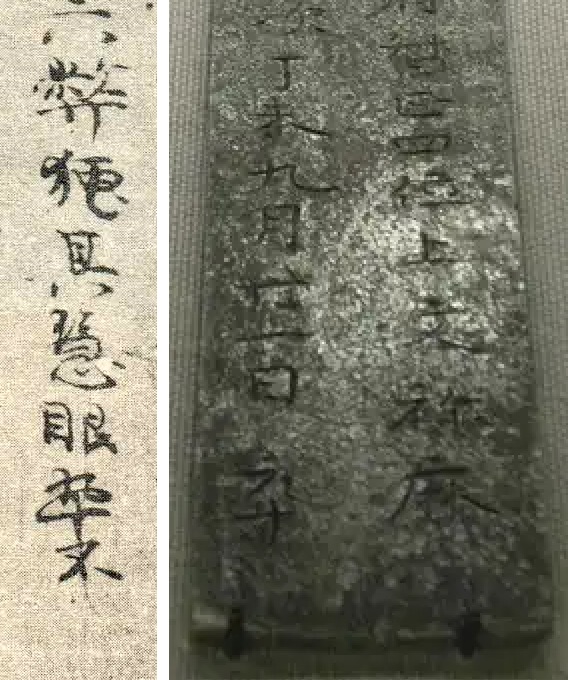

深い観察に基づいてヘソと呼んでいる。動物の臍と同質のものと見たということである。胞衣の内側へ引かれて胎児に至っている。その腸のような緒のようなつながりが臍ということである。腸のようなものが繰られている。ワタクリによってワ(輪)+タクリ(手繰)をしたという洒落であろう。活玉依毘売の身籠った理由を探る話である。母胎と胎児とは臍の緒を通して栄養が送られている。臍の緒は撚れるようになっている。だからこそ、「閇蘇」が話にのぼっている。順当で違和感がない。

三輪山がミワと名付けられた経緯については、もとより不明である。記紀万葉当時において、地名の語源よりも、当該地名のミワという言葉(音)を人々がどのように捉えられていたか、それが肝要である。枕詞を作るなど、ユニークに言葉を楽しんだのが上代の人たちである。

隠所の 泊瀬の川ゆ 流れ来る …… 御諸が上に …… 帯ばせる ささらの御帯の ……(紀97)

三諸の 神の帯ばせる 泊瀬川 水脈し絶えずは 吾忘れめや(万1770)

これらの歌で、御諸(三諸)は現在の三輪山のことを指している。三輪山のまわりを泊瀬川(大和川)、纏向川の水がたわんで、腰部に帯を巻くようになっていると見立てていた。

なぜミモロ(御諸、ミは甲類)と言っているのか。

古典基礎語辞典の「みもろ【御諸・三諸】」の解説に、「ミ(御)は神にかかわるものに付く接頭語。モロはモル(盛る、自動ラ四)やモリ(森・杜)と同根で、神の降下してくる所をいう。また、ムロ(室)の意かとする説もある。」(1158頁、この項、北川和秀)、時代別国語大辞典の考察に、「ミモロのミが接頭語であることは疑いない。モロについては定説がない。通説は室の意とする。」(716頁)、西宮1990.には、「ミムロは、神の宿ります場所の状態に基づいた命名である。そして一方の、ミモロは神の宿ります森に基づいた命名である。……ミムロとミモロとは、音韻上の交替なのではなく、元来別語(共通するのは、ミ=神霊のみ)であった。」(380頁)とある。語源について現代人は飽くことなく探求している。そういうことかもしれないが、枕詞を生むほどの上代において、言語はもっと口語的で、駄洒落、地口の類が蔓延っていたものと考えられる。語感こそが重要である。その語感の復原には記紀万葉の用字が手掛かりになる。

万葉集において、ミモロという語の用字には、「三諸」(万156・324・1059・1095・1377・1761・1770・2472・2981・3222・3227(2)・3228・3231・3268・4241)が圧倒的に多く、それ以外の「御諸」(万420)、「三毛呂」(万1093)、「三毛侶」(万2512)、「将見圓」(万94)、「見諸(戸山)」(万1240)は数えるほどである。ここから、ミモロという言葉に対する上代人の心性を垣間見ることができる。万葉人の感覚では、ミモロのミには「御」(「霊」)ではなく「三」が意識され、モロには「諸」が近しいと感じられていたようである。もし現代の辞書的解釈のように感じていたなら、「御盛」や「御杜」と記した例が見られていいように思われる。語源説には勘違いがあるようである。

ミワと轂

地名のミワ(三輪)についても、記には、「美和」、紀には、「三輪」、万葉集には、「三輪」(万17・18・712・1095・1517)、「三和」(万1119・1684・2222)、「神」(万156・157・265・1226・1403・3014・3840)、「弥和」(万1118)とある。記紀万葉当時の人にとって、ミワという地名を「水輪」のことであると考える傾向にはなかったらしい。すなわち、飛鳥時代の人には特段、語源的発見をしていないのである。三輪山のある地をミワと呼んでいること、それが出発点となり、そのミワの音にふさわしいあり方を人々は考えこじつけてみている。それが上代人の振る舞いとして正しいあり方だろう。ミワと聞いて「三」+「輪」のイメージで思い浮かぶものとは何か。そもそもワ(輪)とは何か。ワとはまるい輪郭をもつもののことである。和名抄に、「輪〈輞附〉 野王案に云はく、輪〈音は倫、和〉は車脚の転進する所以なりとす。字苑に云はく、輞〈文両反、楊氏漢語抄に於保和と云ふ。一に輪牙と云ふ〉は車輪の郭の曲木なりといふ。」とある。今、卑近に知られる車の輪であり、転がって進むのがその実質である(注2)。

そのようなミワ(三輪)の最深奥のからくりは、轂という器具にある。車軸に貫かれた「轂(コは乙類、キは甲類)」こそ、放射状に広がる「輻」をまとめて車輪を支えこしきる役割を果たしている(注3)。新撰字鏡に「〓(轂の旁が欠) 古久反、己志支」、和名抄に「轂 説文に云はく、轂〈古禄反、楊氏漢語抄に車乃古之岐と云ひ、俗に筒と云ふ〉は、輻の湊る所なりといふ。」とある。

今日、当たり前のものと見られるスポークで車輪を支える車の構造は、ヤマトの人々には驚きに値するものだっただろう。中国では馬車、牛車に用いられ、ルーツは古代メソポタミアに遡る。馬はスピードが出るからしっかりした車輪が作られなければならない。技術的な点から推測したとき、牛車が先、馬車が後のように考えられている。古くオナジャーに曳かせたのではないかとする資料も見られる。日本では、平安時代に貴族が乗った牛車がよく知られている(注4)。

和名抄に、「輻 老子経に云はく、古の車に三十輻〈音は福、夜〉有り、月に象るを以ての数なりといふ。」とある。老子・無用第十一に、「三十輻共一轂。」とあり、河上公注に、「古者車三十輻、法月数也。共二一轂一者、轂中有レ孔、故衆輻共湊レ之。治レ身者当除レ情去レ慾、使二五蔵空虚一、神乃帰レ之也。治レ国者寡レ能、惣二-衆弱一共扶強レ之也。」とある(注5)。車輪のスポークの数が三十本なのは、ひと月が三十日だからであるとしている。それは、周礼・冬官・考工記の「輈人」に、「軫之方也、以象レ地也。蓋之圜也、以象レ天也。輪輻三十、以象二日月一也。蓋弓二十有八、以象レ星也。」とあるのに由来するらしい。引き継がれており、後漢書・輿服に、「輿方法レ地。蓋円象レ天。三十輻、以象二日月一。〈鄭玄曰、輪象二日月一者、以二其運行一也。日月三十日而合宿。〉蓋弓二十八以象二列星一。」とある。

同音の甑と箄

以上のことから、上代の人は、ミワという地名を聞いたとき、三つの輪から構成されたスポーク付きの車輪のことをイメージしていたと推測される。本当にそうなのかは、轂と同じ訓みの甑(コは乙類、キは甲類)を検討すればわかる。甑は米などを蒸すための土器で、蒸籠の焼物版である。和名抄には、「甑〈甑帯附〉 蒋魴切韻に云はく、甑〈音は勝、古之岐〉は飯を炊ぐ器なりといふ。本草に甑帯灰〈古之幾和良乃波飛〉と云ふ。弁色立成に炊単なりと云ふ。」とある。円筒形ないし鉢形をしており、左右に耳状の把手が付くこともある。外見は甕のようであるが、底にいくつか穴が開いている。穴が中心に一つの場合もある。簀子状のものを敷くなどし、その上に、洗って水に浸しておいた米などを入れて蒸した。中国では河姆渡遺跡からも発掘例があるほど古くからある。三~四世紀にかけて朝鮮半島を伝って伝来したと見られ、五世紀、須恵器や土師器の甑が見られる。竃、釜、甑の三点セットで本邦に伝わったとされる。古墳時代の関東地方の遺跡からは、竃に長胴形の甕をはめ殺しにして据え、その上に甑をのせて使っていた事情がそのまま発掘されている。また、それ以前からも似た形の底に穴の開いた土器は出土している。起源的には違うが、同様に用いられたもののようである。熱効率は竃が圧倒的にすぐれている。当時においても甑というものは、須恵器技術の伝来と時を同じくして伝えられたと考えた人もいたことだろう。なぜ甑が必要か。米を蒸して酒を造りたいからである。山上憶良の貧窮問答歌に、「…… 甑には 蜘蛛の巣懸きて 飯炊く ……」(万892)とあるのを、酒米が蒸せずに酒が飲めないことの謂いとする解釈(佐原真説)もある。後に述べる崇神紀にある「陶津耳」という人名は、耳のような把手の付いた須恵器、甑の謂いかとも推測される。

甑は本邦では橧とも書く。播磨風土記・宍禾郡条に、「阜の形も橧・箕・竃等に似たり。」とある。橧の字は、白川1995.に、「〔新撰字鏡〕に「橧 己志支なり」とあり、また木偏に甑を加えた字をも録する。いずれも甑の異文とみてよく、〔康煕字典〕にもみえない字である。」(326頁)とするが、中国では、「橧巣」と使うように、木の枝を積み上げてその上に住むようにした古代の住居のことである。夏暑いから橧に住む。新撰字鏡には「橧 辞陵反、豕所寝也、草也、己志支也」、また、「〓(木偏に甑) 己之支、㭼、桂奴支也」とある。甑が湯気に蒸されて熱いのと同じである。様子は鳥の巣さながらである。平城宮跡出土の橧も確認されており、早くから木製のこしきが考案されて使われていたようである。

和名抄に記述のあるコシキワラなるものについては、今のところ何であるか定められていない。狩谷棭斎は箋注倭名類聚抄で、「源君、引二四声字苑一者、襲二箅箄混同之誤一也。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/991787/1/97)、コシキワラのことは、「按説文、箄、所三-以蔽二甑底一、古之幾和良蓋是類。」(同https://dl.ndl.go.jp/pid/991787/1/86)としている。けれども、新撰字鏡に「箄箅 二同、方奚反、平、冠飾也、又卑婢反、小籠也」とあるから、混同というよりも、字義に膨らみを持たせて通用していたのだろう。和名抄に、「箄 四声字苑に云はく、箄〈博継反、漢語抄に飯箄は以比之太美と云ふ〉は甑の底を蔽ふ竹筺なりといふ。」、「籮 考声切韻に云はく、江南の人は筺の底の方にして上の円なる者を謂ひて籮〈音は羅、之太美〉と為といふ。」とあり、新撰字鏡には、「籔䈹 二同、竹伯反、亦同、蘇后反、上、濂米器、志太弥」とある。イヒシタミはイヒ(飯)+シタミの意である。

箄と呼ばれる品は、米を洗ったり、適度に水に浸したり、その後水切りする、笊機能をもつものと思われる。民俗用語にフカシザル、サルと呼ばれる小型のものは、逆さに伏せて甑のなかに入れ、蒸気噴出口の調節をはかったものということなのだろう。洗った米を甑に入れて蒸すには、簀子かフカシザルを中にセットする。木製のものならば一体化して作られているため米は布にくるんだりし、土器製の甑ならば箄と呼ばれるうどんを温める際に用いる手籠様のものを焼き物の甑に入れるなどいろいろ工夫したのではないか(注6)。

シタミ(箄)という語は動詞シタムの連用形と思われる。新撰字鏡に、「漉〓(渌の右下に皿) 二同、渌字同、力六反、渇也、涸也、盡也、志太牟、又弥豆不留比、又須久不、又与祢須久不、又〓(参の彡の代わりに水)漉也、滲也」、和名抄に、「醅〈釃字附〉 ……唐韻に云はく、釃〈所宜反、又上声、釃酒は佐介之太无、俗に阿久と云ふ〉は酒を下むなりといふ。」とあり、笊にあげて水気を下方へ落とし切ることを言っている。酒を搾るとは固形物を取り除くことである。今日では濁り酒を、布を使い、圧力をかけて濾過し、濁りを除き切って透明にしている。古代どのように行われていたのかわからないものの、一滴残さず酒にして味わおうとしていたことだろう。酒を醸造するために甑を使って米を蒸すなら、洗米、浸水を行ってから箄にあげて水気を落とすことが第一段階としてある。次に蒸す際、水蒸気が米の中を通って上って行っても、結露となって釜(甕)のほうへ水滴が落ちることもあるだろう。箄に洗米を入れて甑のなかにセットするか、フカシザル形式かわからないが、それが第二段階としてある。さらに、蒸した米を杉板の上で麹と合わせるような過程を経た後、発酵させて酒を造り、発酵してできたどぶろくを箄を使って粗く漉してお酒(濁り酒)として完成させていた。それが第三段階としてある。仮に竹製の箄という字を当てる道具が使われなくても、シタムという行為が都合三回行われていると認められる。

すなわち、酒のなかでも良い酒、神さまに捧げるような、あるいは、神さまから授かったといえるような酒とは、製造工程の三段階でそれぞれシタムことをしたもの、ということが言い表されていると考えられる。シタ(下)という語は、物の下側のこと、それは、裏側とも言い表され、裏とは上の反対、卜、末に相当し、それは末に当たる。酒を釃むとき、下に置いておく甕は漏れ出ることのない須恵器が適当である。歴史学で三輪地方と須恵器、陶邑との交流関係が指摘されているのは、初めに言葉があったが故の状況なのである。シタムの類語に、シタヅ(瀝)、シタダル(垂)がある。シタダルという語から、シタ(下)には垂れたものを受けるタルを置くと思ってタル(樽)なる語が後に作られたのかもしれない。なかでも丸底の甕は、甕に着いた酵母が酒を造るのにほどよい対流が起こって発酵を促進させるといわれている。丸底だから地面に据え付けなければ転がる。だからスヱのうつわものと呼ばれるのである(注7)。

和名抄に「甑帯灰」とある。「帯」とあるから甑の外側のことと考え、甑を甕に据える際のクッション材として藁を用い、それが炭化して、コシキワラノハヒとなったとも考えられる。民俗事例として、甑の下に米俵を転用して敷いて使った例がある。甑・橧・蒸籠・蒸し器のような定式を持たない利用法については、もはや字書の及ぶ域ではなく、民俗考古学の実証がなければ見極められない。筆者は、言葉のうえでは、甑「帯」という用字から、それをお腹の臍帯、つまり、へその緒と関係するものと見る。へその緒を大事にしまっておき、成長した暁に桐箱をあけて見ると、ボロボロに灰状化していることに気づかされる。コシキワラノハヒなるものは、そんな状態に近いと意識されたのではないか。甑落としという風習は、後産に障りがないようにするおまじないである。古代の人は「甑」に何を見たのか、深く検討しなければならない。筆者は、神功皇后が新羅親征にあたり、御子が生れないように鎮懐石を当てていたこととは、石の雰囲気をかもし出す灰色の須恵器を腹帯のように当てていた、ないし、パンツのように穿いていたことを表すと考えている(注8)。須恵器の甑は底に穴があって脚を出すことができる。貞操帯ならぬ出産予防腹帯である。次にあげる記事になぜ「伊斗」なのかについて、三輪山伝説と関連する点は後に見る。

故、其の政、未だ竟らぬ間に、其の懐妊めるを産むに臨みて、即ち御腹を鎮めむと為て、石を取りて以て御裳の腰に纏きて、竺紫国に渡るに、其の御子はあれ坐しし。故、其の御子を生みし地を号けて宇美と謂ふぞ。亦、其の御裳に纏ける石は、筑紫国の伊斗村に在り。(仲哀記)

輻を曲げて車輪全体に反りを入れた「綆」を漢代に改め「箄」と呼んでいた(注9)。そして、米を蒸す際に活躍する籠笊も「箄」と呼んでいる。どちらも漏斗状にまるく湾曲しながら窄まっていく形をしている。同じ様態だから同じ漢字となっている。轂のなかに曲がった輻を差し込むことを箄といい、甑のなかに入れて蒸すのに使ったかもしれない底窄まりの竹籠も箄という。本邦で轂に曲げる工夫が施された痕跡は見られないが、上代の識字インテリには、舶来のコシキ(甑・轂)に箄は付き物であると認めていたのだろう。

コシキと九十、スヱ、クワヰ

ここで問題となるのは、輻の本数はひと月の日数と合わせて三十本とされていた点である。実際の車輪のスポークについては、発掘事例から見て中国においても必ずしも三十本ではなかった。とはいえ、輻が三十本なのはひと月が三十日だからであるという決め事がそれらしく伝えられている。スポークを持った車輪という実物か書物、また、教えてくれる人によってまことしやかに伝わっていたとする(注10)と次のことが仮定される。すなわち、ミワ(三輪)という言葉は、3✕30=90日を意味する。春夏秋冬、四季の廻りを表わし、季節は、孟・仲・季と表され、三か月でスヱを迎える。そして、「九十」という数字の縦書きは、今日、卒寿という賀の祝いがあるように、「卒」の異体字「卆」からであり、九十を表している。卒寿を賀の祝いとする例は平安時代にあるものの、さすがに九十歳まで生きる例は珍しく、また、「卒」という字はヲハル、シヌを意味することもあり、賀には適当とはされなかった可能性が高い(注11)。論理矛盾を来す字面である。

月のことを輪と表現するのは、仏教思想も関係しながら中国から移入された考え方が関係しているのだろう。「月輪」はガツリン、ガチリンと読み、形が円くて輪のように見えるから、「輪」の字を添えたものとされている。後拾遺和歌集に例があり、三つの月輪でもって九十日、卆を表したことが知れる。

故土御門右大臣の家の女房、車三つに相乗りて菩薩講にまいりて侍けるに、雨の降りければ、二つの車は帰り侍りにけり、いま一つの車に乗りたる人、講にあひてのち、帰りにける人のもとにつかはしける よみ人しらず

もろともに 三の車に 乗りしかど 我は一味の 雨にぬれにき(1187)

月輪観をよめる 僧都覚超

月の輪に 心をかけし ゆふべより よろづのことを 夢と見るかな(1188)

仏教では三車の譬えが唱えられる。法華経・譬喩品にある、火のついた燃えている家、火宅の中で、それと知らずに遊んでいる子供に、羊車・鹿車・牛車というおもちゃをあげるからと言って屋外に出させたという譬え話である。救いに導くための方便として譬喩が説かれている。羊・鹿・牛の三車である。周礼・考工記との計算からしても、三車にそれぞれ輻が三十本だから、計九十日、卆(卒)ということになる。火宅とは、煩悩や苦しみに満ちたこの世のことを、火に焼けている家に喩えたものである。いろいろあって苦しくなっていくとき、自らの穢れを祓うことによってリフレッシュし、再活性化したいと願うものである。法華経では、人びとが三界のうちに生きていて、諸々の迷いや悩みに苦しめられることばかりか、その苦しみにさえ自覚しないでいる愚かな状態までも焼けていく家屋に喩えており、迷える人のことを、家の中で迫って来る運命も知らずに戯れている子どもに喩えている。煩悩から卒業したいという言い分である。

以上のことから、轂はミワ(三輪)という言葉を介して、九十日、スヱ(季)と関係がありそうだとわかる。甑がスヱ(陶)と関係がありそうであったことと対照を成している。須恵器製の甑が真新しい甑と認識され、神功皇后の鎮懐石にまでイメージ展開された(注12)。牛車の轂の場合、轂を含めた車輪全体が漆で黒く塗られている。それも、ヤマトコトバでのつながりから連想されたものかもしれない。赤く塗ったら土師器に近しく感じられて漏れ出る気配が出てしまう。黒く塗ったのは地肌が硬い須恵器に近いことによるのだろう。

スヱとは末、世も末の最後の意味である。酒を据えて神さまに捧げ、なにとぞお助けくださいと祈りたいところである。すなわち、須恵器製の甕に酒を入れてイハフ(祝・忌)のである。須恵器は中身を取っておくことができる。取っておきの酒を供えるのである。それが御酒である。それをなぜかミワという。今日、神のことをミワといい、神酒のこともミワというとされている(注13)。堂々巡りの撞着が起こっている。

大物主神は、ありがたくて奉りたい神ではなく、祟りを起こすと困るからお祓いしたい神である。それはモノと呼んで確かである。「鬼」の字を当ててもふさわしい。新撰字鏡に、「鬼 九偉反、上、人神曰鬼、慧也、帰也、送身也、遠也」とある。和名抄に、「人神 周易に云はく、人神を鬼〈居偉反、於邇。或説に、於邇は隠奇の訛れるなり、鬼物は隠れて形を顕すを欲せざる故に以て称すなりと云ふ〉と曰ふといふ。唐韻に云はく、呉人は鬼と曰ひ、越人は〓(幾頭に鬼)〈音は蟻、一音に祈〉と曰ふといふ。四声字苑に云はく、鬼は人の死にし神の魂なりといふ。」とある。新撰字鏡の説明にある「遠也」とは、論語・学而に、「曽子曰く、終りを慎み遠きを追へば、民の徳厚きに帰す。(曽子曰、慎レ終追レ遠、民徳帰レ厚矣。)」とある「遠」の意で、先祖のことである。「人神」を「鬼」と言っており、亡くなったご先祖様のことである。すなわち、大物主神がモノと扱われる神、人神であると捉えるなら、人が死んで化けた亡霊のイメージが近い。人のようでありながら人でなしなのが鬼である。卒(卆)した者が人神、鬼、である。九十、つまり、三輪にふさわしい。

康煕字典で「鬼」は、「唐韻・集韻・韻会」を引いて「从二居偉切一。音詭。」としている(注14)。「詭」は、過委切である。ヤマトコトバに直すと、「過」は「過所」をクワソ、「悔過」をケクワと言ったようにクワの音、「委」はヰの音である。つまり、鬼はクワヰと読める。慈姑・烏芋とも書くクワヰという植物は万葉集でヱグと呼ばれている。

君がため 山田の沢に ゑぐ採むと〔恵具採跡〕 雪消の水に 裳の裾濡れぬ(万1839)

あしひきの 山沢ゑぐを〔山澤佪具乎〕 採みに行かむ 日だにも逢はせ 母は責めても(万2760)

時代別国語大辞典では黒ぐわいのこととする。考察に、「ヱグの名称は、ヱグシ(形ク)(名義抄に「〓(酉偏に韯)・醶 エグシ」とある)の語幹と関係があろう。」(826頁)とある(注15)。えぐい食べ物としては、和名抄に、「茄子 釈氏切韻に云はく、茄子〈上の音は荷〉は一名に紫瓜子といふ。崔禹食経に云はく、茄〈奈須比〉、味は甘、鹸〈唐韻に力减反、〓(酉偏に韯)味なり、〓(酉偏に韯)は初感反、酢味なり。俗に鹸を恵久之と云ふ〉、温、小毒あり、蒸、煮、及び水を以て之れを醸せば食ふに快き菜と為るといふ。」とある。茄子は調理によってえぐ味が少なくなる。このヱグシという語は、別に名詞で、酒をほめていう言葉がある。「ヱは笑ムの語幹のヱで、飲んで心楽しくほほえまれる酒の意であろう。」(826頁)とある。

須須許理が 醸みし御酒に 我酔ひにけり 事無酒 ゑぐしに〔恵具志爾〕 我酔ひにけり(記49)

銘酒の名に「鬼」とつく酒は、その意をよく伝えるものである。このヱグシという語の洒落によって、大物主神の関係する御酒は、鬼の字音の表すクワヰ(慈姑・烏芋)の味のヱグシであると納得できる。お正月に煮転がして食べるクワヰは、えぐ味を帯びていながらシャリシャリとした食感がある。シャリシャリしているとは舎利舎利していること、つまり、亡くなってお骨となっている「人神」=「鬼」を表しているようである。酒も製造過程で銀舎利ではなくなって液状化した代物である。下等な酒は泥状をしていた。言い方としては食べるものに近く、上等の酒はさらさらと液状をしていて飲むものである。そして、クワヰの葉は三方に諸刃の剣を伸ばした形に見える。ミモロ(三諸)ということである。九十、つまり、卆(卒)とはミワ(三輪)であり、大物主神であって、ミモロ(三諸)であることと同じである。だから、三輪という地名にのみ当てて大三輪を大神と記し、神の字をミワと訓む。そして、大物主神の醸んだ酒をこそヱグシと称えてミワ(御酒)と言っている。それらの言葉のつながりは、卆(九十)によってスヱ(季)となる月のめぐりの上に成り立っている。スヱとなって尽きてしまってヲハル(卆)ようになったら、気分を一新して新たに生まれ変わりたい。よって、更新されるべく、今日でも夏越の祓が執り行われている。

祓と茅の輪くぐり

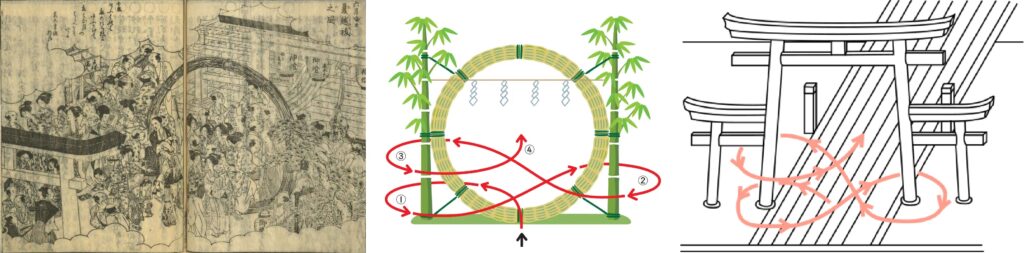

神祇令に、「凡そ六月、十二月の晦の日の大祓には、中臣、御幣麻上れ。東西の文部、祓の刀上りて、祓詞読め。訖りなば百官の男女祓の所に聚り集れ。中臣、祓詞宣べ。卜部、解へ除くこと為よ。」とある。年二回の儀式であったが、宮中では中世には途絶えてしまった。各地の神社では続けられ、民間では茅の輪くぐりとしても伝わって来た。茅の輪の由来として、蘇民将来との関係を示す用例が釈日本紀の備後風土記逸文に残る(注16)。腰に小さな輪をつけてお守りとしていた。

大森1975.に、三輪の大神神社と茅の輪行事との深い結びつきへの考究がある。

大和の三輪の大神神社の茅の輪行事は、おんぱら祭とよばれて……本社の第一鳥居の際で行われる。そこに綱越神社が祀られており、おんぱら祭は、綱越神社の例祭となっている。この、おんぱら祭という名称は、お祓の訛と思われるが、……厳密にいえば、祓は祭の一部というよりも、禊祓は祭祀を奉仕するための前提あるいは準備というべきで、祓そのものが祭祀ではありえないはずである。おんぱら祭という名は矛盾を含んだ名辞といわねばならぬが、庶民が祭という言葉を広義に用いるようになったものであろう。その祓の行事を司るために、特立の神社が存在するというのも、やや異様で、他に例を見ないが、これは大神神社にとって、この行事が重大な意味をもっていることを語るものと言えよう。そして綱越神社という名が、綱状のものを越すことを意味しておることは、大和の大神神社のなごしの人形・茅の輪くぐりの神事が、古くは輪ではなく、綱を越す形で行われていたことを推測させる。大神神社の祭神がよばいに通われたあとに糸の輪が三勾残っていたという、神婚説話と地名伝説と結合した、いわゆる三輪型神話は、この糸の勾は、スガヌキ・茅の輪と形を同じうし、この神の姿でもあったことに注目せねばならぬ。(91~92頁、漢字の旧字体は改めた)(注17)

茅の輪くぐりについて重要な指摘が含まれている。お祓い自体が祭りであることの違和感をきちんと説明している。人は何をするために神社を設けているのかよくよく検討しなければならない。三輪の大神神社の場合、お祓いをすることが第一の目的で存立していた。その方法の茅の輪くぐりのくぐり方は興味深い。左、右、左と∞の形を描きながら回り、最後は真ん中から向こう側へ抜け出る。なぜこのような方法がとられているのか。お祓いを受ける時も、神職が大麻を使って祓う時、左、右、左と祓う。神社本廰規呈類集に、「大麻 右手にて下部を、左手にて上部を執り、胸の高さに、左高に捧げ持つ。之を以て祓ふには、大麻を立て、右手を上げ、左手を下げて、左右左と振る。畢りて元の如く捧げ持つ。」(392~393頁)とある。作法の起源や理由について科学的に解明されることはないだろう。けれども、推論としてならいくつかの説はあげられるだろう(注18)。崇神紀には崇神記の三輪山伝説の別バージョンがある。

五年に、国内に疾疫多くして、民死亡れる者有りて、且大半ぎなむとす。……。七年の春二月……。是の時に神明倭迹迹日百襲姫命に憑りて曰はく、「天皇、何ぞ国の治らざることを憂ふる。若し能く我を敬ひ祭らば、必ず当に自平ぎなむ」とのたまふ。天皇問ひて曰はく、「如此教ふは誰の神ぞ」とのたまふ。答へて曰はく、「我は是、倭国の域の内に所居る神、名を大物主神と為ふ」とのたまふ。……殿戸に対ひ立ちて、自ら大物主神と称りて曰はく、「天皇、復な愁へましそ。国の治らざるは、是吾が意ぞ。若し吾が児、大田田根子を以て、吾を令祭りたまはば、立に平ぎなむ。……秋八月……布く天下に告ひて、大田田根子を求ぐに、即ち茅渟県の陶邑に大田田根子を得て貢る。天皇、即ち親ら神浅茅原に臨して、諸王卿及び八十諸部を会へて、大田田根子に問ひて曰はく、「汝は其れ誰が子ぞ」とのたまふ。対へて曰さく、「父をば大物主大神と曰し、母をば活玉依媛と曰す。陶津耳の女なり」とまをす。亦云はく、「奇日方天日方武茅渟祇の女なりといふ。……八年……冬十二月……天皇、大田田根子を以て、大神を祭らしむ。是の日に、活日、自ら神酒を挙げて天皇に献る。仍りて歌して曰はく、

此の御酒は 我が御酒ならず 倭なす 大物主の 醸みし御酒 幾久幾久(紀15)

如此歌して、神宮に宴す。即ち宴竟りて、諸大夫等歌して曰はく、

味酒 三輪の殿の 朝門にも 出でて行かな 三輪の殿戸を(紀16)

玆に、天皇歌して曰はく、

味酒 三輪の殿の 朝門にも 押し開かね 三輪の殿門を(紀17)

即ち神宮の門を開きて幸行す。所謂大田田根子は、今の三輪君等が始祖なり。(崇神紀五年~八年十二月)

ストーリーの要旨は以上のとおりである。冒頭にあげた崇神記に、「……従レ糸尋行者、至二美和山一而留二神社一。故、知二其神子一。故、因二其麻之三勾遺一而、名二其地一謂二美和一也。」とあった。この記の記述には大きな矛盾をはらんでいる。「美和山に至りて神の社に留」とある点である。今日、三輪に所在の大神神社は、ご神体が山そのもので社はない。その起源は確かめられないが、昔からそうであったと伝えられている。崇神紀の「神宮」、「殿門」という謂い方も同様である。矛盾を面白がったのが上代の人であり、ありがたがってしまって謎を合理的に解釈しようとして変な理屈を加えているのが現代人である。新編全集本日本書紀では、「三輪山自体が神体なので神殿はなく、神殿で宴することはないから、この「神宮」は次の歌の「殿門」の語からみて「拝殿」であろう。」(①275~276頁)とするが、拝殿や神楽殿を「神宮」と定められるか疑問である。崇神紀の「宮」はご神体となる山(の麓)で蓆を敷いて幕をめぐらし、「宴」をしたことの譬えと考えたほうが自然である(注19)。

そう捉えなければ、「神宮の門」という言い方が生きて来ない。大神神社には、三ツ鳥居という一風変わった鳥居がある。鳥居の形が三つ、中央に大きなもの、左右に小さなものがついていて、それぞれが門となって扉が付いていたはずである。崇神紀の記事には、「三輪の殿戸を」と記されており、御殿にあるような「殿戸」を出て行こうぞ、と歌っている。「殿門」は立派なことを示している。神宮の拝殿の外側にある門ではない。大神神社に特徴的な三ツ鳥居しか該当する門はない。とともに、建物としての本殿がないことを婉曲的に物語っている。他所と同じように「社」があるなら他所と同じように「門」とだけ称することでよしとされ、それ以上にもそれ以下にも表現しないだろう。三ツ鳥居である「三輪の殿戸」をどのような作法で出て行ったのか。

茅の輪くぐりのように、左、右、左と∞の形を描きながら出て行ったと推測される。そうでなければ、三ツ鳥居をくぐって出て行ったことに当たらないと感じられる。現在、図面上でも現実にも、大神神社の三ツ鳥居は、中央の大きな鳥居の下だけが門になっており、左右の鳥居の下には両側の塀が続いてきている。しかし、他の神社の三ツ鳥居の例では鳥居の下は三つともくぐれるものになっている。そうでなければ言を事とすることに適さない。中山2013.も、「両方の脇鳥居には扉がなく、瑞垣と同形式の透塀で塞がれており、まことに奇異な感をうける。」(150頁)という(注20)。つまり、ミワというスヱをイメージさせる場所は、お祓いをしなければならないところであり、その作法(事)をもってミワという言葉(言)を贖った。茅の輪が血の輪との洒落をもって定着していることに通じている。後述する。

ところが、神祇令で祓を行事としているのは、六月と十二月の年二回である。特に、夏の季のそれは夏越の祓として今日でも行われている。江戸時代の年中行事の図絵にも、神官の祓えの儀式と、茅の輪くぐりの情景とが二つながら描かれている。同じ目的で二通りの形態が併存している。その間に矛盾はないと感じられてきたのだろう。茅の輪くぐりの原初的形態としては、年中行事絵巻に描かれるような小さな輪を左足から、右足から、左足からとくぐることで厄払いとする風習があったらしいことが伝わっている。

すなわち、いつの間にか、祓を行わなければならない時季が、年二回、特に季夏の六月、水無月(注21)がクローズアップされるに至っている。とても早い時期からそのような傾向にあるからそれなりの語学的理由、とりわけ口語上の理由があったと考えられる。発端は俎上に載せている三輪山伝説にあったのではないか。

半月

意富多多泥古という人が神の子であると知れたのは、活玉依毘売が神と交わって生れた子であったからであると物語られている。「麗美壮夫」が「夜半之時」に現れたと語っている。「夕毎」に現われたという。活玉依毘売は未婚女性である。当然、戸締りをしているはずである。それなのに、夜になると寝床に現れる。合鍵を渡していたとは記されず、どういうわけかわからないと言っている。一番あやしいのはマスターキーを持っている門の管理人である。後漢書・百官志三・少府に、「黄門侍郎、六百石。本注に曰く、員無し。左右に侍従して、中に給事し、中外に関通することを掌る。諸王の殿上に朝見するに及び、王を引きて坐に就かしむ、と。(黄門侍郎、六百石。本注曰、無レ員。掌侍二-従左右一、給二-事中一、関二-通中外一。及四諸王朝三-見於二殿上一、引レ王就レ坐。)」とある。ここに「黄門」とある官職名に使われる門は宮門の小門のことである。黄色く塗られていて黄闥とも呼ばれる。その職は、後漢時代、宦官が担った。三宝絵(観智院本、984年)・下二十に、「カノ黄門ハツミ人の形也」とある。宮刑に処せられた宦官であることを本邦の人が認識している(注22)。宮門の開閉を掌る小者には、宦官が当てられたと理解されている(注23)。閹人とも呼ばれる。そして、仏教では、五種不男の第五番目の人(?)として記される。和名抄で、「半月 内典に云はく、五種の男ならざる、其の五を半月と曰ふ。〈俗に訛りて波迩和利と云ふ。或説に一月三十日の其の十五日、男と為り、十五日、女と為ることの義なりと云ふ〉」という。内典とは仏教経典のことである。仏教では月のことを月輪と言った。

名義抄にも、「半月 ハニワリ」とある。文献上の用例はほとんど知られない。狩谷棭斎・箋注倭名抄に、「按二五種不男一、見二法華経安楽行品一。記云、五種不男、生劇妬変レ半也。半謂二半月一。半月列在二第五一。此所レ引蓋是。又四文律云、黄門者、生黄門・犍黄門・妬黄門・変黄門・半月黄門。半月黄門者、半月能男、半月不レ能レ男。亦半月在二第五一。十誦律云、五種五能男、二半月不能男、半月能淫、半月不レ能レ淫、是為二半月不能男一。亦是事、然与二此云第五一不レ同、又玄応音義云、般荼迦此云二黄門一、其類有二五種一、四博叉般荼迦、謂二半月作レ男、半月作レ女。注所レ引或説即是。広本或説以下作下一云謂二其体男而不レ男、一月卅日、其陰十五日為レ男、十五日為レ女、名二半月一也上。按二波邇和利一、蓋半割之義。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/991784/1/94~95)とある。

サンスクリット語の paṇḍaka を、般荼迦、半荼迦、半擇迦、半択などと漢語化し、意訳して黄門のこととしている。ヤマトコトバではそれをハニワリ(半月)と捉えている。ひと月のうち半分が男、半分が女のような存在である。近代になって使われるようになったいわゆる男女のことである。後漢時代、宦官の黄門は宮門を自由に行き来している。閹人である。説文に、「閹 門の豎なり。宮中の奄、昏くなりて門を閉ぢる者、門に从ひ奄声」とある。門の鍵を預かっている。そんなハニワリ(半月)が「能男」となった時に活玉依毘売は妊娠に至ったということである。「麗美壮夫」の登場時刻は「夜半之時」、ないし「夕」であった。夜半は夜の十二時頃、東の空に現われる月は下弦の半月、夕刻に天上に見え始める月は上弦の半月である。何としても「半月」をほのめかそうと試みている(注24)。 活玉依毘売の父母は初めから黄門役の「半月」を疑っている。「赤土」を床前に散らせている。和名抄に、「埴 釈名に云はく、土の黄にして細密なるを埴〈常職反、和名は波尓〉と曰ふといふ。」とある。記では「赤土」と表記されているが、意味的には黄色を意識している(注25)。赤色とのつながりは月経時の血の色によるものかもしれない。そして、神妙ないでたちの裾に針を刺させている。朝には姿が見えなくなっているのは、朝には麻がどうなっているかという洒落でもあろうし、「鉤穴」を通り出ているということは鉤を持っていたということの証拠である(注26)。「朝」、「麻」のアクセントは平平で同じと思われる。活玉依毘売が跡を辿って行っている際、それは、鉤を使って門が開けられていたということを言っている。彼女は鉤穴を通って見に行ったのではない。いつもなら閉まっているはずの門が開いていて、外に出て追跡している。「紡麻」が鉤穴を通って出て行っているのは、紡麻が鉤に絡まっているから門を閉めるはずのところが閉まらずに開いたままになっていた。そういう事情を簡潔に表現している。

古代の鍵は二種類に大別される。第一は海老錠式の錠前、第二はクルル鉤と通称されるものである(注27)。記に「鉤穴」とあるから、門戸に施されるクルル鉤の鉤穴である。「落とし」や「桟」、また「猿」などと呼ばれる錠となる桟を戸に設け、それを下の閾に開けた穴に下ろして施錠するタイプである。開けるときは鉤穴からクルル鉤と呼ばれる金属製の曲がった棒をさし入れ、桟の部分に上手に引っ掛けてひねりあげて門を開錠する。くるくるっと回すからクルル鉤(クルリ鉤)と呼ばれ、その形もくるくるっと回ったような形状をしている。和名抄に、「鑰 四声字苑に云はく、鑰〈音は薬、字は亦、〓(門構に龠)に作る。今案ふるに、俗人、印鑰の処に鎰の字を用ゐるは非なり、鎰の音は溢、唐韻に見ゆ〉は関具なりといふ。楊氏漢語抄に鑰匙〈門乃加岐〉と云ふ。」、「鈎匙 楊氏漢語抄に鈎匙と云ふ。〈戸乃加岐、一に加良加岐と云ふ。鈎の音は古侯反〉」とあり、正倉院文書ではその助数詞を「勾」とする。

記に、「閇蘇」の緒が「三勾」残ったと記す太安万侶のテクニックは鋭い。「勾」と用字を選ぶことによって鉤穴を通っていく際のクルル鉤の様子まで表そうとしている。確実にそうであると言えるのは、それが門の鍵であり、その鍵がクルルという回転を言い表しているからである。門戸の形状は枢によって観音開きとなっている。一つの門が中央で分れて開く仕掛けである。半割、ハニワリなのが宮門、黄門である。戸(扉)の上下に凸となる戸まらを付け、下の閾や唐居敷と、上の楣や鴨居にあけた凹となる戸ぼそを穿ち、そこに嵌め込んで回転させる仕組みである。後世の城門に見られるような頑丈な蝶番は古代には見られず、重い門戸に対応できなかったようである。枢戸にクルル鉤があるのは言葉の上でも当然のことである。その鍵を預かって自由に出入りしていたのは、観音開きという半分に割れる門戸にゆかりのある半月といわれる paṇḍaka 、黄門に相当する輩であった。性器がホゾになったりマラになったりする「人」、より正確には「人でなし」である。

半月は、月に半分男で半分女と想定されている。つまり、「月」という女性の生理が、二カ月に一回しか訪れないということである。時間の経過が二分の一倍速である。季節のめぐりも、はじめ(孟)、なか(仲)、すゑ(季)の三カ月サイクルが、六カ月サイクルへと転じる。正月から数え始めて六月の終わりがスヱに当たる。半月は祓をしなければならない対象だが、その祓の行事も六月と十二月の年二回でちょうどいい計算になる。仲哀記には性に関するタブーが記されている。

……爾くして、驚き懼ぢて、殯宮に坐して、更に国の大奴佐を取りて、種種に生剥・逆剥・阿離・溝埋・屎戸・上通下通婚・馬婚・牛婚・鷄婚・犬婚の罪の類を求ぎて、国の大祓を為て、……(仲哀記)

半月との交わりは挙げられていないが、あってはならないクナギ(婚、タハケとも)であることに違いなく、国つ罪に該当すると考えられる。したがって、ミワ(三輪)と聞けばお祓いをしようという気運が働いた。今日、三輪山は神の依りつく場所として崇められ、奉られ、とても神聖な場所と捉えられているが、上代の人にとっては、ミワ(三輪)という言葉(音)はまことに不適切で困ったところ、ためにお祓いをしたくなるところ、お祓いのメッカとの印象が強かったのだろう。

味酒を 三輪の祝が 忌ふ杉 手触れし罪か 君に逢ひ難き(万712)

この万葉歌は、神聖な杉の木(注28)に抵触したというのではなく、ミワという穢れに触れたことが原因となって逢えなくなっていると言っている。連座的に宮刑、腐刑にあったようなものだと言い、男性ではなくなってしまったから女性が逢ってくれなくなったと嘆いている。先日、酔っぱらった時の勃起不全は、一時的なものであなたのせいなんかではないとの言い訳が聞こえてくる。この解釈は、通説以上に古代的な通念が感じられて面白いものと思われる。恋人同士のエロチックな親密さも伝わり、大人の歌として評価されよう。

襲衣、紡錘車

女性の生理と月との関係が語られている。

爾くして、美夜受比売、其の意須比の襴に、月経を著けたり。故、其の月経を見て、御歌に曰はく、

…… 汝が着せる 襲衣の襴に 月立ちにけり(記27)

爾くして、美夜受比売、御歌に答へて曰はく、

…… 我が着ける 襲衣の襴に 月立たなむよ(記28)(景行記)

「襲衣」は記2番歌謡、万379番歌にも見える。

頭からかぶって衣の上を蔽い、裾まで垂らした、後世の被衣風のものといわれる。古事記では倭建命の歌……、万葉では大伴坂上郎女の祭神歌に「鹿猪じもの、膝折り伏せて、た弱女の、オスヒ取り懸け」(三・三七九)とあり、さらに「延喜式」や「神宮儀式帳」などにその名が見える。これらからするとオスヒは婦人専用、それも主として祭式用であったらしく推測される。だが、かつては男もこれを用いたことは、女取王の「高行くや、速総別の、御オスヒ料」(仁徳記〔六七〕)という歌によって分る。男が女のもとに通うさいは顔を隠して行ったはずで、女鳥王が速総(隼)別のためにオスヒを織ると歌ったのも、彼が自分のもとにそれをかぶって通ってくるそのオスヒのことを意味しているに相違ない。八千矛神の出でたちもオスヒ姿であったことになる。オスヒはオソフ(重ねて着る)の名詞形オソヒの変形であろう。(西郷2005a.93頁)

延喜式・神祇・伊勢大神宮・大神宮装束条に、「帛の意須比八条〈長さ二丈五尺、広さ二幅〉」とある。虎尾2000.は「古代の女性の祭祀衣装で、衣服の上にかける広幅の布。」(231頁)とする。女のもとに通うための女装の小道具に転用されることは容易に想像できよう。半月であった「麗美壮夫」も、オスヒを着て活玉依毘売のもとに通ったに違いない。だから、父母は、その襴に針を刺せと命じている。「襴」のある衣装として襲衣が一番適当である。「月立つ」こと、つまり、経血がつく場所が襲衣の襴として印象づけられている。血が固まって血糊としてこびりつくから、針を刺しておいたときに引っぱられても抜けないはずだという発想である。「閇蘇」という言葉も、動物の臍と同じという気持ちがあったのであり、血液の臭いがして意がよく通じている。女性特有の血の話である。ふつう、真っ直ぐの針を刺して仮に皮膚から血が出ても針は容易に抜ける。だが、血が固まって抜けない状態になっている。まるい月が輪を示しているなら、それもミワ(三輪)であるなら輻を備えた車輪のことに当たる。その輻と同音の弓矢の矢が抜けないとの謂いとなる。半月とは弓張月のことである。たいていは朔から数えて八日目、ヤマトコトバの数え方でヤ(八)である。ヤの音を聞けば矢のことが頭に浮かぶ。抜くに抜けない腸抉の矢ということである。返しがついており、回転によって肉体にねじ込まれているから無理に引き抜こうとすれば断腸の思いがするほどに痛い。罪人に対する刑罰のようなものである。

すでに「卒」の異体字「卆」について見た。説文に、「卒 隷人の事に給する者を卒と為す。古、衣を染むるを以て題識す。故に衣一に从ふ」とある。卒という字が「衣」+「一」を初文とするという見解である。真偽のほどはともかく、説文はヤマトの人にとって漢字文化を訳すに当たって典拠とされていた権威ある字書であった。衣に印をつけたのは奴隷であることを表すと言っている。江戸時代に島送りにされた囚人が入れ墨を施されていたこととよく似ている。襴に印があるのなら、隷人、ここでは宦官のような半月だとわかるというオチになっている。paṇḍaka のような隷人と交わって、血の輪が襴についている。穢れを祓わなければならないから代償として茅の輪くぐりをすることにしよう。「血」も「茅」もチ(アクセントはともに上声)で同音である。祓うことは今いう代償金を払うことである。仲哀記に見られるように、ふつうとは違うやり方で動物の皮を剥いだり、灌漑設備に変な工作をしたり、倫理的に間違ったクナギをしたからといっても、それは金銭を以て贖うことができると解されていた。謀反や殺人とは異種の事柄なのである。むろん、モラルハザードは許されない。モラルが侵犯されると侵された相手だけでなく、周囲の人から赤の他人に至るまで嫌悪感を覚える。何を信じたらいいかわからなくなり、社会がアノミー状態になる。そこで、定期的に年二回、皆でお祓いをして、道徳のおさらい会をするように設定していた。世の中を人心から安定させるうまい工夫である(注29)。

ミワが罪と関わる点については、その紡錘形の形状とも関係があるのだろう。「閇蘇紡麻」とは、麻糸の製造工程中、繊維をつなぎあわせて半製品としたものである。次には、糸を撚る作業が控えている。絹と比べたとき必ずしも均質とは言いがたい麻も、撚りをかけていけば糸になって劇的に切れにくくなる。織物にも、また、釣糸のような糸単体としても便利である。ヘソは水に浸され、あるいは口でなめて、湿り気を含ませてから撚りをかける。湿り気がないと撚りをかけたときに撚りが安定しない。乾いていく過程で撚られた状態のまま繊維の絡み合いが定着し、強度が増す。水にじゃぼんと浸けられて湿っているから、床の前に散らした「赤土」が付着することになる。乾いた緒のままならついてはこない。また、糸に撚る前の段階で針に緒を通すことはふつうはしないから、「貫レ針」いていると断っていることは話に種も仕掛けもあるとの明言になる。

鉤穴を控き通り出て行く紡麻は、その段階で撚りがかけられて行っているものと想像される。上述のとおり、鉤穴を通る際、クルル鉤を操作している。くっついている紡麻も結果的に回されていると認められる。撚りのかけ始めである。三輪山が紡錘形をしているということは、三輪山のなかに紡錘車が隠れていて、くるくると廻しながら糸を撚っていって形作られたもの、それが三輪山であると悟られている。紡錘車は紡茎と紡輪とからなり、紡茎を回転軸、紡輪を回転盤とし、紡輪はその重さのために遠心力を生んでスムーズに回転する(注30)。糸撚りは指先でひと撚りひと撚り行うことも可能で、そうすることもあるが、紡錘車という道具のおかげで飛躍的に生産性が向上した。紡輪には石製、土器製、木製、金属製、種々出土する。重みがあるほど回転の勢いはつく。まことにありがたい輪である。それがミ(御)+ワ(輪)という名と重なったとき、人々の脳裏には、ミワという地は紡錘車で糸を撚りあげた形をしているのだと認識されるに至る。ミ(三)+ワ(輪)とこじつける場合も、紡茎が第一のワ(輪)、紡輪が第二のワ(輪)、撚りあげられて巻き取られた糸が第三のワ(輪)に相当すると捉えることもできる。

その紡錘車のことは、古語ではツミ、ツムなどと呼ばれる。和名抄に、「鍋〈紡續附〉 字書に云はく、鍋〈音は戈、字は亦、楇に作る。漢語抄に都美と云ふ〉は紡車の糸を収むる者なりといふ。唐韻に云はく、紡〈芳両反、豆无久〉は續むなりといふ。蒋魴切韻に云はく、績〈則歴反、宇无〉は苧を續む名なりといふ。」とある。ツミと呼ばれたところから、それがツミ(罪、ミは甲類)であると洒落ている。本来なら指先で手撚りしなければならないところ、手抜きの作業を犯している。紀に「手末の才伎」(雄略紀七年是歳)とは、手の末の爪自体が離れて道具化し、効率的に糸を撚ったり布を織ったりする手品師のような存在の謂いなのだろう。駄洒落レベルとはいえ言葉(音)は言葉(音)である。事を言と一致するようにすることを絶えず求めていた上代の人、上手なヤマトコトバの使い手にとって音は言葉そのものであった。そして、三輪山の外観である紡錘形は紡錘車のツミによって撚られて積み上げられており、罪深い場所であると感じられていた。ツミ(紡錘車)のミの甲乙は直接は知られないものの、ツメ(爪、メは乙類)と関係するツム(摘、採)という動詞に関係する語ならば、その連用形ツミのミは甲類である。ツミ(積、ミは甲類)とも音が合っている。

三輪山伝説に、「三勾」残してすべては「至二三輪山一而留二神社一」っている。紡錘車を使うのはそこまでで、糸作りの工程はひと段落を迎えている。留まらせて乾いてくるのを待ち、糸の撚りが安定したら今度は桛にかけて巻き直される。つまり、此処(コはともに乙類)にあった麻(ソは乙類)の状態のものは終結を迎えている。このことを漢字一文字で表せば「卆」である。字解した「九十」はヤマトコトバにココノソ(コはともに乙類、ソは甲類)である。また、上述の箄に「下」のニュアンスがあった。説文に、「丅 底なり。指事。下は篆文に丅なり」とあり、「底 山居なり。一に曰く、下なり。广に从ひ氐声」ともある。米を研いで箄にあげて水を切ることも、濁り酒を漉して絞ることも、「下む」ことは底に至って山居することになる。いま、「閇蘇紡麻」は三輪山で山居している(注31)。三輪山が酒造と関係したり、此処の麻が九十となって、近称から中称へと転移し、あるいは前出の語句を受けて、「彼処(ソ・コは乙類)」にあるのは「底(ソ・コは乙類)」に至りついたこととなっている。語学的に、天才的な頓智、叡智が効いた言葉になって言語体系の体系化の一部を構成している。

究極に到り着くことは、月(キは乙類)が満ちることに表される。尽き(キは乙類)ることが満ちるという自己撞着的な表現になる。ミツ(満、ミは甲類)と同音がミツ(三、ミは甲類)、つまりミツキ(三月)の九十日が表されているし、同音のミツキ(御調、ミは甲類、キは乙類)、すなわち貢納品を示唆する(注32)。穢れを祓うために代償として貢ぎ物を神に差し出したことが、後に税として公のために朝廷に献上する物品となった。自己撞着状態だから御破算で願いましてはにするのが祓の本願ということになる。

大物主と蛇身

西郷2005b.は、崇神紀の記述から、「ここでは特に大物主が蛇身であったとあるのに目を留めたい。この点、古事記はそうハッキリとはいっていないものの、「戸の鉤穴」から外に出ていったというのは、このものがやはり蛇身であるのを暗示する。」(256頁)とする(注33)。雄略紀の次の記事にある蛇身は、大物主神を表現したものと考えるのが適当である。

……天皇、少子部連蜾蠃に詔して曰はく、「朕、三諸岳の神の形を見むと欲ふ。〈或に云はく、此の山の神をば大物主神と為ふといふ。或に云はく、菟田の墨坂神なりといふ。〉汝、膂力人に過ぎたり。自ら行きて捉て来」とのたまふ。蜾蠃、答へて曰さく、「試に往りて捉へむ」とまをす。乃ち三諸岳に登り、大蛇を捉取へて天皇に示せ奉る。天皇、斎戒したまはず。其の雷虺虺きて、目精赫赫く。天皇、畏みたまひて、目を蔽ひて見たまはずして、殿中に却入れたまひぬ。岳に放たしめたまふ。仍りて改めて名を賜ひて雷とす。(雄略紀七年七月)

「白き猪と化れるは、……其の神の正身」(景行記)、「形は我が子、実は神人にますこと」(景行紀四十年七月)、「主神の蛇と化れる」(景行紀四十年是歳)などといったムザネは、ミ(身)+サネ(核)の意とされている。三諸山、三輪山のムザネについて言及されることはない。表面上の見かけとして蛇がとぐろを巻いたように紡錘車に撚り紡がれた糸が積み上がっている。それを表現として使っている。古語にワダマル、ワダカマルという。新撰字鏡に、「蟠 扶園反、曲也、委也、鼠員虫也、屈也、為〓(鼠偏に番)、字又〓(虫偏に黍)〓(虫偏に員)也、志自万留、又和太万留」、和名抄に、「蟠 野王案に、蟠〈音は煩、訓は和太加末流〉は龍蛇の臥す皃なりとす。」とある。ワダマルという言い方は、ワ(輪)+タマル(貯・溜)という語呂からわかりやすい。残ったのは「三勾」だけで、すべて三輪山のほうに貯まっている。また、ワダカマルという言い方は、ワ(輪)+タカ(高)+マル(円)という語呂からわかりやすい。そして、本体が鉄でできているクルル鉤の形状は、蛇がとぐろを巻こうとしている様子にも見立てられる。活玉依毘売は、残った「紡麻」の「三勾」から輪を手繰って探しに行っている。つまり、ワ(輪)+タクリ(手繰)である(注34)。

ワタクリという語には腸抉(腸繰)がある。弓の矢に鏃に返し(返り)のついたものである。弓矢は、矢羽の仕掛けによってぶれずにまっすぐ飛ぶように回転が掛かっている。糸に撚りをかけるのと理屈は同じである。糸が糸として安定して丈夫なのは、撚りをかけていくとその撚りが戻ろうとする力が働いて自ずと撚りが定まる仕掛けゆえである。腸抉の場合、刺さる時には回転が掛かって捩れながら刺さる。むやみに抜こうと引くと、返しが肉や内臓を傷つける。これはクルル鉤の原理にも同じである。鍵穴にちょうど合わさるように挿し入れ、捩じり回して落とし桟を操作したら、また元のとおりに戻して引き抜かなければならない。鏃の返しの仕掛けは古く、石鏃の考古品にも見られる。

糸の撚りが戻ることで安定することは、言葉の上で、道徳的に悖ることと密接な関係にあるだろう。白川1995.に、「「もとる」とは曲〓(扌偏に戾)、むりにまげねじらせること。正常に反して罪を得ることをいう。「もどる」は「〓(扌偏に戾)る」「擬く」と同根の語で「文く」系統の語であろうが、のち「もとる」と混じて「もどる」となった。「戾る」が「〓(扌偏に戾)る」となるのと同様である。」(754頁)とある。腸抉の鏃の形は三角形に尖ったクワイの葉茎の形と相同である。一度刺されば引き抜こうとするほどに鬼のように痛い矢、元に戻すのが耐えられない矢ということである。人道的に悖る、人でなしの武器である。漢字の「人」字に似るが、意味の上では人間らしさを失っている。人のようで人でないから人でなしであり、それは鬼という言い方が適切である。人神が祟り神となっている、とてつもなくいやらしい存在、厭わしい存在ということである。白川1995.は、「「いと[糸]」の語源は知られない」(121頁)とするが、筆者は、語源のことはともかく、上代、忌み嫌う意味の「厭ふ」ことと「糸」とはニュアンスに関連があると感じられていたと考える。

紡錘車で撚りをかけた糸は乾いたら桛に巻き返す。桛とはH型をした木枠で、罪人を拘束する際に嵌めた枷と形状、様態が同じなのでそう呼ばれたようである。罪の文脈がついて回っている。カセ(桛・枷)によって糸を巻き返すことに、ツミ(紡錘車・罪)を挽回するという意味合いを感じ取っていたのだろう。枕詞ミモロツクの例に次のような歌がある。地名「鹿脊山」は、カセ(桛・枷)という音つながりで冠されているものと考えられる。

…… 三諸つく 鹿脊山の際に 咲く花の 色めづらしく ……(万1059)

三諸つく 三輪山見れば 隠口の 始瀬の檜原 思ほゆるかも(万1095)

糸を桛からはずしてばらけないように捻りを加えたものが綛糸で、糸の染色はこの段階で行う。拘束具の枷は、凹型の板木二枚を使って首に巻くようにかけ、二枚を固定して動きが取れないようにするために使われた(注35)。首枷の例のうち連枷と呼ばれるものがある。二人を前後にいっぺんに拘束して搬送するのに用いられた。中国では異民族との戦いで捕虜とし、うち奴隷とする者を内地へ送る際に広く使われたようである。この「連枷」という語は、もともと農具の唐竿のことも指した。説文に、「枷 柫なり。木に从ひ加声、淮南に之れを柍と謂ふ」、「柍 禾を撃つ連枷なり。木に从ひ弗声」とある。和名抄に、農具の方は、「連枷 陸詞切韻に云はく、連枷〈音は加、賀良佐乎〉は穀を打つ具なりといふ。釈名に云はく、枷は加なり、柄頭に加へ、穂を楇〈陟爪反、打つなり〉ち穀を出す所以なりといふ。或に曰はく、枷三杖を羅ねて之れを用ゐるといふ。」、拘束具の方は、「盤枷 唐令に云はく、若し鉗無くは盤枷を著けよといふ。〈音は加、日本紀私記に久比加之と云ふ〉」とある。「鉗」は「釱」とも書くカナキのことを指す。農具は民俗用語でクルリ棒、メグイ棒(回り棒)などとも呼ばれる。豆類の脱粒や麦などの芒落としに長く活躍した(注36)。穀物を百叩きの刑に処するのに力の要らない優れものであると思われて同じ言葉(音)として安定したのだろう(注37)。

三輪山伝説の「床前」から「美和山」へ通り出て行ったのは「紡麻」であった。三輪山の神は大物主神で、何か知れない鬼的存在である。万葉集の歌の用字の「鬼」は、一つもオニとは訓まない。モノ(万547・664・1350・1402・2578・2694・2717・2765・2780・2947)、シコ(万117・727・3062・3270、醜の意か)、「餓鬼」(万608・3840)、マ(万3250、魔の意か)とある。紀でも、「葦原中国の邪しき鬼を撥ひ平けしめむ。」(神代紀第九段本文)とある(注38)。

バリエーション

三輪山に関する他の伝承も、同じモチーフを別の表現で表した展開形であると知れる。

此間に媛女有り。是、神の御子と謂ふ。其の神の御子と謂ふ所以は、三島の湟咋が女、名は勢夜陀多良比売、其の容姿麗美しきが故に、美和の大物主神、見感でて、其の美人の大便らむと為る時に、丹塗矢と化りて、其の大便らむと為る溝より流れ下りて、其の美人のほとを突く。爾くして、其の美人、驚きて立ち走りいすすきき。乃ち、其の矢を将ち来て床の辺に置く。忽ちに麗しき壮夫と成る。即ち其の美人を娶りて生みし子の名は、富登多多良伊須須岐比売命と謂ふ。亦の名は、比売多多良伊須気余理比売と謂ふ。〈是は、其のほとと云ふ事を悪みて後に改めし名ぞ。〉故、是を以て神の御子と謂ふぞ。(神武記)

是の後に、倭迹迹日百襲姫命、大物主神の妻と為る。然れども其の神常に昼は見えずして夜のみ来す。倭迹迹姫命、夫に語りて曰はく、「君常に昼は見えたまはねば、分明に其の尊顔を視ること得ず。願はくは暫留りたまへ。明旦に、仰ぎて美麗しき威儀を覲たてまつらむと欲ふ」といふ。大神対へて曰はく、「言理灼然なり。吾、明旦に汝が櫛笥に入りて居らむ。願はくは吾が形にな驚きましそ」とのたまふ。爰に倭迹迹姫命、心の裏に密に異ぶ。明くるを待ちて櫛笥を見れば、遂に美麗しき小蛇有り。其の長さ大さ衣紐の如し。則ち驚きて叫啼ぶ。時に大神恥ぢて、忽に人形に化りたまふ。其の妻に謂りて曰はく、「汝、忍びずして吾に羞せつ。吾還りて汝に羞せむ」とのたまふ。仍りて大虚を践みて、御諸山に登ります。爰に倭迹迹姫命、仰ぎ見て悔いて急居。〈急居、此には菟岐于と云ふ。〉則ち箸に陰を撞きて薨りましぬ。乃ち大市に葬りまつる。故、時人、其の墓を号けて、箸墓と謂ふ。是の墓は、日は人作り、夜は神作る。故、大坂山の石を運びて造る。則ち山より墓に至るまでに、人民相踵ぎて、手逓伝にして運ぶ。(崇神紀十年九月)

神武記に「丹塗矢」とあるのは腸抉の鏃をつけた矢のことである。崇神紀に「櫛笥」に入っていたのは、クルル鉤に準えたくねったさまをなす蛇のことである。「人形」となったとあるのは、「人」字のように先分れした蛇の舌からの類推でもあり、また、人の形をして人ではない、人でなしの鬼の形容でもある。祓の行事では古くから人の形に似せた形代を用いている。夏越の祓の茅の輪くぐりと並立する手法であった。人形代に息を吹きかけるなどし、それを流すことで穢れを文字どおり水に流すのである。水に流せる程度のことが祓の対象の罪だった。

和名抄・祭祀具に、「偶人 史記に土偶人、木偶人と云ふ〈偶の音は五狗反、俗に比度加太と云ふ〉。野王案に、凡そ物を削り刻み人像と為るを皆、偶人と曰ふとす。」とある。現在は紙製のものが使われているが、古くは木製の人形代が多く出土例もおびただしい。その形は漢字の「人」字に似ているが、木簡の下部を割り削り、脚の間に少し広がりをつけただけの形状である。ヒトガタと呼びながら、金銅仏などに型を取って作る際のものとは違い、リアルさを欠く。まず、腕の形象が省略されている。人形は祓に使うのが目的だから、罪を背負った罪人として表されたのだろう。罪人は、手枷を嵌められるか縄を使って後ろ手に縛り上げられる。腕はないものとして見られていたのであり、罪を祓うのが目的の人形に表されていてはかえって意味がないことになってしまう。今日、使われている紙製のそれは、古代よりもその意識が薄らいだ代物といえよう。

以上、ヤマトコトバのネットワークを縷々考察してきた。三輪山伝説の語学的な考証である。ミワという言葉(音)は罪ある場所と解され、人々に祓の必要性を感じさせていた。そのミワという言葉(音)を話(咄・噺・譚)として展開したのが崇神記の三輪山伝説であり、神武記、崇神紀にはバリエーションが見られた。言葉のやりくりとしていちばん出来のいい説話は崇神記の三輪山伝説である。話(咄・噺・譚)のからくりのすべてはヤマトコトバのなかにあった。当時のヤマトコトバに文字はなく、話(咄・噺・譚)として口づてに伝えるしかなかったからである(注39)。口づてに伝えるには、伝えたその場その場でなるほどと相手を納得に至らしめる手管、口管が必要である。納得が得られなければもはや覚えてはもらえず、次に伝えられることもない。お話にならないのである。そのためには、依って立つ当のヤマトコトバにすがるしかない。すべては言葉のなかにある。話は言葉でできている。

(注)

(注1)通説の訓み方について疑義があり正している。すでに意富多多泥古は自分の男系系譜について語っている。パンデミックに対して、エ(伇、胞)は捨て、ヲ(緒、麻、男、命)を優先させて乗り切るように訴えていることになる。その申告ができたという時点で「神の子」だと気づくのである。拙稿「崇神記のパンデミック記事について」、「古事記の、神の御子だとわかること」参照。

(注2)今日、当たり前に思っている車輪を作り上げるまでには長い道のりがあった。車輪の完成は人類史にとって革命的な出来事だった。軽戦車が開発されれば、外からの攻撃を防ぐことができて都市国家は安定的に繁栄できる。富める者が強い者となったのである。富が築けても掠奪されるリスクが高ければ、退屈で疲れる農耕作業に対して勤勉になることはなかっただろう。それほどに重要な機具を支えるのが車の構造である。まず、コロのようなものをまるい軸を地面にあてがって運搬の助けとした。コロがコロコロと転がるのはまるい輪郭をもつからである。

荒川1991.は、「人類は前五〇〇〇年ごろまでには橇を手にしていた。丸木舟と並ぶ最古の運搬具である。……純粋の橇から車への移行。その動機としてよくあげられるのはコロ説である。……人間は経験的に、丸い棒を並べその上を走らせるならば容易に動かせることを知った。コロは滑り摩擦係数を減ずるとともに、コロが回転すれば摩擦はさらに小さくなる。ただ、橇が移動すると同時に、コロを車の前部に並べ換えねばならないという面倒がつきまとう。この面倒さを解消するために、コロが車体から離れずに一定位置で回転するよう工夫したのが最初の車であったと考えるのである。それゆえ、この仮説によると、最初の車輪は車軸と一体であったのであり、その後車輪は車軸から分離、車体に固定された車軸のまわりを回転する形式に改良された、と想定される。この改良によって、摩擦が小さくなったのに加えて、両輪が独立に回転可能となり、そのため車の方向の転換が楽になる。とくに機動性が求められる戦車には有効であったにちがいない。コロ説は一つの仮説であって、それを証明する資料を提示することはできない。といって、コロ説以上に説得力のある仮説を捜し当てることはできないので、私も、いまのところはコロ説に従っておきたい。」(16~17頁)とする。そして、車以外の回転系の技術、紡錘車と轆轤についても言及がある。三輪山伝説については、本稿のとおり車輪と紡錘車をモチーフとしていると考えられ、轆轤技術については三輪山祭祀における陶邑の須恵器との関係が指摘されるだろう。言葉と技術とが相即的な関係にあるという、無文字文化では当然のことが、現代の眼からも示されているわけである。

車の発達史を見れば、次の段階で車軸に円盤状の車輪をつけた車が登場する。当初は一枚の材を削って作ることしか思いつかなかったが、円周を大きくすれば車の性能はあがることから、円盤を二枚組み合わせるように工夫されたのだろう。ウルのスタンダードに見られるタイプである。これら円盤状の車輪は、漢字では「輇」と書かれる。車軸のワと輇のワの二つのワからなる第二の輪である。そして、円周をさらに大きくするために車輪の途中にスポークを入れてタイヤを支えるようにした。その場合、車軸のワ、いちばん外側の地面に接する「輞」と書かれるタイヤ部分のワ、そして、スポークをまとめながら車軸を通すハブ部分の「轂」と呼ばれるワが拵えられる。都合三つのワによって成り立っているのが、第三の輪である。

この三つのまるい輪郭でできあがっているものはミワ(三輪)と呼ぶことができる。接頭語ミ(御)+ワ(輪)と捉える意にも値するすばらしいワ(輪)である。そもそも、まるい輪郭を作る目的は、和名抄にもあるとおりコロコロと転がそうとすることである。それが発達して効率よく進む車が開発され、クルクルと軽快に回転して行くようになった。そのからくりは、大陸のカラ(韓・唐)の教えによるものである。本邦では、カラカラと急回転する二輪馬車までは展開しなかったが、クルクル回る車までは到達した。詩経・王風・大車に、「大車は檻檻たり」とあるのは、車の快調な回転を表わす音と考えられる。

(注3)荒川1993.に、「車の本格的な最初の改良は、シュメールに車が出現してからほぼ一〇〇〇年後、北メソポタミアに勢力を有していたミタンニ人が牛や驢馬よりも強力な馬を繋ぎ、そしてそれまでの円盤の車輪に代えて輻(スポーク)つきの軽量な車輪を導入したときである。機動性に優れた戦車の追求から生まれたと考えられる。機動性ということでは、四輪車よりも小回りのきく二輪車が有利であるので戦車にはもっぱら二輪の馬車が使われた。軽戦車の出現である。」(15頁)とある。

本邦には牛車ばかりで、明治維新まで馬車は見られない。乗用には二輪車ではなく飾り立てられた四輪の牛車が偏重されていた。荷車として石山寺縁起に見えるものも牛車である。どうしてそのような状況に置かれていたのか、とても興味深い課題である。本論とは別の事柄であるので深入りはしないものの、荒川1991.に、牛車や駕籠は「見栄をみたすための大道具」(144頁)であったこと、「急ぎの用ということでは騎馬があ」(139頁)ること、「労働事情[として]……過剰人口を抱いた国で……人間という優秀な動力源が容易に供給されたので、飼育や訓練に手間のかかる動物の利用に熱心にならなかった」(140頁)など、示唆に富む指摘が多くなされている。一筋縄では説明できない技術史の不思議さについて解き明かそうと試みられている。

(注4)荒川1991.132頁を踏襲して、櫻井2012.は、「日本へ車の技術を伝えたのは、四~六世紀の高句麗からの渡来人であろうといわれている。大和王権の周辺に移り住んだ高句麗の工人たちが伝えた多くの新技術の一つに車もあったと考えられる。これは高句麗の古墳壁画に残る曲蓋式牛車と平安時代の牛車が外見や車の構造が似ているからである。」(2頁)とする。日本の牛車が高句麗に由来するとの説には疑問が残る。通溝・舞踊塚古墳玄室奥左の図は狩猟図であり、牛車は幌付きの荷車である。そのような車は、牽引は馬であるものの後漢の時代の画像石にも見られる。平安時代の貴族は、大陸に荷車であった幌付き牛車を乗用車にしたということを言っているのか。何が似ていて何が似ていないのか論点がよくわからない。

(注5)老子・無用第十一は、「卅の輻、一つの轂を共にす。其の無に当りて車の用有り。埴を挻ねて以て器を為る。其の無に当りて器の用有り。戸牖を鑿ちて以て室を為る。其の無に当りて室の用有り。故に有の以て利と為るは、無の以て用を為せばなり。」としている。阿部・山本・市川・遠藤1966.は、「このような訳であるから、有すなわち存在するものが人々に利をもたらすのは、無すなわち存在しないもの隠れたるものが働きをなすからである。」(28頁)と無用の用について訳している。

老子のあげている例が、轂、土器、住まいであるのと、本稿で望見した轂、甑、橧とがとてもよく対応している。そこには何らかの関係があるのか、祓という実質を伴わない無用の用的儀礼の意義にまで及ぶ事柄なのか、今のところ不明である。

(注6)樋口1987.に次のようにある。今日の考古学上の通説とは異なる点があるかも知れないが、示唆の多い指摘である。

……東洋ではイネやオオムギの伝播に伴いで粒食が好まれた。中国新石器時代土器に袋形をなした三脚を有する鬲や底部に若干の小孔を穿った甑、また鬲と甑を結合させた甗などがあり、これは明らかに穀類を粒のまま蒸すのに使用したもので、それらは青銅器時代に入っても同形に鋳造盛用されている。このような穀物を蒸す技術は、米の流入と共に日本に伝わったらしく、弥生式土器の前期のものにすでに甑が存在している。わが国における甑の用法は、この中に布で包んだり、篭・笊に入れた米を入れて固く蓋をし、火にかけて湯の沸き立っている甕や鉢形土器の上に載せ、水蒸気で蒸した。古墳時代には甑、釜、竈(移動性のもの)がセットになった遺物が存在し、蒸す方法が一層発達したことが知られる。甑の底の蒸気孔の上には木の葉(カシワ、シイの潤葉樹やサトイモ、ハスの葉、マコモ、アシなどの葉や竹の編物)を敷いた場合も多く、そのことからカシワは炊事の代名詞となりその専従者をかしわで(膳部)とよぶようになったとする説もある。蒸す方法は古代の米の調理法の代表とされ蒸した米をいひとよんだ。(70~71頁)

和名抄にある「箄」とは、蒸すためのシタミということになる。甑の中にセットされたものを指している可能性も残る。延喜式に「籮」をカタミと訓んでいる。和名抄に、「笭箐 四声字苑に云はく、笭箐〈零青の二音、漢語抄に加太美と云ふ〉は小さき籠なりといふ。」とあるもので、用途の違いではなく大きさの違いのようである。小林1964.に、延喜式にある「煠籠は「内膳司式」にいう漉籠と同一のものかと推定される。漉籠もまた、ゆで餅をゆでる時に用いたものである。」(160頁)とある。今日、麺類の湯切りをする行為もシタムということのようになっている。ただし、和名抄では、「烝」と「茹」は別項である。「烝」に、「火気上行也」と説明されており、もともとは水分の上下動のための調理用具をシタミと考えたと思うがどうなのであろうか。

今日、ふかしざるとして、金属製でフレキシブルに大きさを変えることのできる商品が出ている。酒米を蒸すためのサルは、甑の底部に逆さまに伏せて入れて蒸気の通りを良くしながら米粒を落とさない仕掛けであった。蒸気の水分を「下」に通して「火気上行也」といえる。反対に、蒸すための笊としては、甑の大きさに合せた竹籠を編み作ったものと思われる。和名抄の「籮」の説明に「底方上員」とあった。そういった形に作った竹籠ならば、穴が一つの甑に落とし込んだとき底の穴にすっぽりと納まい、蒸し上がったとき箄ごと取り出せて甑を洗う手間が要らない。竃に嵌め殺しの甕では甕を洗うことができない。あるいは、甑も洗わなかった可能性さえある。廣岡2014.に、「[弥生時代の底部穿孔土器]の蒸し方では、土器内のコメを均一に蒸し上げることは期待できない。それが弥生時代の技術的な限界であったと理解してよいのではなかろうか。」(10頁)とあるものの、山口2002.に、「蒸気エネルギーは穀粒などの隙間をまんべんなく通るので変成を均質にし、エネルギー効率が高い、というメリットがある。」(69頁)とする。何段にも重ねられた蒸籠のどの段でも粽が作られている。特に酒造の場合、蒸すことによってデキストリンとなった米澱粉を糖化してその糖を酵母菌がアルコールに変えるという同時進行の離れ業に有効であるとされる。てきぱきと作業するには箄内蔵方式が良いように思われる。

竈に嵌め殺しで築かれた甕に常に水が張られて湯が沸いており、そこへ甑を載せるとすると、どちらも土器である甕と甑の間の隙間から湯気が逃げて行きかねない。藁を使って甕と甑との間の隙間を埋めたところ、焦げてコシキワラノハヒ(甑帯灰)といえるものになったのではないかと想像することもできる。いずれ机上の論である。

(注7)日本列島の人々は、容器の歴史が瓢箪を始源としない特異な文化にあるといわれている。土器がきわめて盛んに利用されていた。それがベースにあることを認識したうえで須恵器について述べなければならない。

佐々木1984.、和田1995.によれば、三輪山から出土した須恵器七十四点の大半は陶邑に由来しており、陶邑で焼成された須恵器を用いての三輪山祭祀は、五世紀後半から始まり、六世紀前半、六世紀後半がピークで、七世紀には急速に衰退したようである。この考古学的事実と、古事記に残る三輪山伝承とを勘案して、歴史的経緯を見出そうとするのは有りがちな議論である。佐々木氏は伝承と史実とが混乱することを恐れ、三輪山神婚譚は神と巫女との関係を神話的に表現したものとして処理している。話(咄・噺・譚)なのだという融通が利かなくなっている。筆者は、記紀万葉に対するに当たり、歴史学的な見方をしても生産的ではないと考える。いったん近代の歴史学や神話学というフィルターがかかったら、物事の捉え方が硬直して、もはや上代の人の心に触れることはできなくなるだろう。当時の言語習慣はおおむね無文字のそれだったから、ありのままに読んで状況をできる限り再現したうえで理解することを試みなければならない。すなわち、上代人と同じものの見方に努めることが第一義なのである。

和田1995.が佐々木氏に対する疑問としてあげている点を記しておく。「[①]三輪山山麓集団の実態は何か、[②]須恵器が堅牢で祭器として優れていても、そのことが何故陶邑と三輪の集団を結び付ける機縁となりえたのか、[③]渡来系氏族を母体とする三輪君がどうして「君」姓のカバネをもつのか、[④]六世紀以降、三輪山祭祀が国家的祭祀として行なわれたものとすれば、どうして三輪の神が国つ神として位置付けられねばならなかったのか、等の疑問が残る。」(45頁)。いま、筆者にすぐ用意できる回答としては、①については関知しない。②はスヱとミワという言葉が縁語だからである。③は「猿女君」と同等の事柄として研究すべき課題と見る。④は本稿の中心テーマである。ミワとは、半月、黄門、paṇḍakaと深い結びつきがある言葉で交わることが禁忌とされてしかるべきであって、交わったら祓えの対象、国つ罪に当たり、国つ罪に対するのは国つ神であるといえる。異種交配のタブーがついて回る場所がミワという地だから、誰が祭祀しようが国つ罪であることに変わりはない。罪の種類によって神の種類が変わってくるということである。

(注8)拙稿「中大兄の三山歌について」参照。

(注9)林1976.299頁参照。

(注10)田中1984.に、「絵巻物のなかに描かれている牛車の輻は,刻明に1本ずつ描かれているものもあるが,他の物のかげになったり,疾走中の様をあらわすため輻が流してあったりして,その本数を数えられないものもある。ここでは数えることのできた8絵巻,28台についての調査結果を述べる。……輻数はすべて3の倍数になっている。……牛車の輪の構造から……部材の1片から3本の輻が出るので,輻数=3✕(部材……の片数)が忠実に描かれているのではないかと考えられる。」(30頁)とあり、実際に絵巻物の絵のなかの車輻の数を調査している。

伴大納言絵詞21本1台

吉備大臣入唐絵詞24本1台

年中行事絵巻(住吉本)21本7台、24本1台

北野天神縁起(承久本)24本1台、33本2台

西行物語絵巻21本1台

駒競行幸絵巻24本1台

平治物語絵巻18本1台、21本5台、24本5台

小野雪見御幸絵巻24本1台(別場面で23本に誤る)(31頁)

3の倍数である点は作り方を知っていればそう描くだろう。そして、いちばん外側の輞の部品、大羽に3本ずつ輻が対応するように装着させるパターンから、やはり輻を伴う車輪が「三輪」なのだと納得がいく。

しかし、周礼・考工記に忠実な、ちょうど三十本の例が見られないのは不思議ではある。次注に示すとおり、九十は卆で縁起が悪いと言い伝えられて避けられているのであろうか。他の絵巻にも牛車は描かれているからさらに調査する価値はありそうである。なお、井上2004.は数え方が違うようである。

(注11)「卒」の音がシュツ(シュチ)の意は、ヲハル、ツキル、シヌである。爾雅に「卒 尽也、已也、終也、死也、既也」とある。万葉集では、題詞に「石田王卒之時丹生作歌一首」(万420)、「同石田王卒之時山前王哀傷作歌一首」(万423)とある。「卒りし時に」と訓むのが通例である。ほかに、「坂本財臣卒りぬ」(天武紀元年五月)、「凡そ百官身亡しなば、親王及び三位以上は薨と称せよ。五位以上及び皇親は卒と称せよ。六位以下、庶民に達るまでは死と称せよ。」(喪葬令)とある。

「卆(卒)」字が人生の終わることを表すことは、ヤマトコトバの面からも実は支持されることである。スヱ(末)を意味する。「「すゑ」という音の語には、末と陶と須恵と「据う」としかなく、その間に何らかの関係があるかも知れない。」(白川1995.427頁)とあるように限られている。本稿では、須恵器(陶器)、九十日をもっての季などがめぐり登場している。

扶桑略記第廿九、康平三年(1065)条に、大僧正明尊の九十の賀の記録がある。「十一月廿六日、関白従一位〔経通〕於二白河別業一被レ賀二大僧正明尊九十之筭一。図二-絵釈迦如来像一鋪一。書二-写妙法蓮華経九十部一。其詞曰。伏惟大僧正法印大和尚位。戒定瑩レ器。忍辱裁レ衣。一乗圓融之嶺、開顕之花春鮮。五部惣持之園、智慧之菓秋盛。旁究二学海之波浪一、早為二佛家之棟梁一。弟子従二弱冠之始一、迄二携杖之今一、依二其護持之力一、全二此愚昧之身一。方今和尚春秋之筭。九旬全盈、可レ喜可レ懼、正是其時也。仍掃二白河之勝形一、敬致二丹地之懇念一。彼姫公旦之在二洛邑一也。未レ開二花文於禅林之月一。智法師之老二蘇州一也。誰賀二松年於巨川之波一。今日之事少超二古人一。又源亜相〔師房〕述二和歌序一、其詞云、三冬之仲、子月下旬。関白尊閤忽排二白河之花亭一。設二緇素之宴席一。盖賀二大僧正法印和尚九十筭一也。和尚戒定内明。智行外朗。早為二一宗之棟梁一。久経二数代之朝廷一。過二八十八廻一、如来猶以不レ尓、超二九々九歲一、筭師所レ難レ量也。是以因二无漏无為之功徳一。證二不老不死之妙文一者歟。遂感二希代之鶴齢一、命二佳会之鸚盞一。〈已上〉左大臣〔教通〕以下皆参。

如来がそうではなく、筭師も計算できない年齢まで生きることは、人の齢の概念を打破する。今までの考え方をヲハリ(卆)にしなければならないということか。霊異記・上・第五話に、「[大部屋栖野古]春秋九十余にして卒りき」とある。「よみがえりの連の公」のお話である。

(注12)拙稿「神功皇后のアユ釣りといわゆる鎮懐石について」参照。

(注13)時代別国語大辞典の「みわ[三輪・神](名)神。」の考察に、「「味酒瀰和の殿の朝門にも出でて行かな」(崇神紀八年)「味酒三輪の社の山照らす」(万一五一七)「美和之大物主神見感而」(記神武)などとある大和の三輪の地の大物主神の神威が大きく、神といえば三輪の神が思い起こされたので、ミワに神があてられるようになったのであろうか。」(719頁)、「みわ[御酒](名)神に供える酒。」の考察に、「鍋や甕の類を総称してワといい、御甕で酒を醸したからミワというとみる説もあるが、鍋や甕の類をワといったという確かな証拠はない。」(同頁)とある。説明になっていない。

(注14)拙稿「餓鬼について」参照。

(注15)木下2010.に、「おそらく、古代から室町時代までは、シログワイとクログワイの両方を、クワイと総称していたと思われる。中華料理の食材にある黒慈姑は、……シロクワイの改良品である……。……『本草和名』、『和名抄』にクワイという名がありながら、万葉集ではなぜヱグと称したのだろうか。一つの考えとして、クワイは本草家の命名による烏芋という漢名に対してつけられた名であり、古くからある土名がヱグであったと思われる。ヱグイモすなわち「ゑぐい芋」の短縮形と考えられ、食べられるといってもかなりゑぐ味があり、かろうじて食べられるという程度のものであるから、正鵠を射た名といえるだろう。冬は食料の乏しい時期であり、米や雑穀の在庫が少なくなった場合、古代ではこんな芋でもご馳走であったにちがいない。」(626頁)とある。筆者は、クワイがまずいかどうかについてコメントを差し控えたい。命名については、クワヰという何とも元来のヤマトコトバ調でない点に、いわゆる和訓の臭いを感じている。

また、図説江戸時代食生活事典に、「クワイは地下の塊茎を食用とするが、昔から正月のお節料理や三月の節供料理には欠かせなかった。香気が高く風味も高尚で、今では高級料理に用いられている。また、クワイは性欲を抑制する効があると信じられて、ことに僧徒に食され、さらにこの俗説にちなんだ艶笑小話もいくつか作られている。」(117頁、この項、植木敏弌)とある。本稿の主張する三輪山伝説半月説に関わりがあるように思われてならない。

ヱグシイモ、クワヰのヱグ味については、灰汁の味も思い浮かべられる。

甗は釜と甑が一体のものである。一説に、異民族を狩ってその頭部を蒸したともいわれる。「饅頭」にある「頭」字の由来なのだそうである。ところが、蒸すのに重要な蓋の仕方がよくわからない。蓋の素材が何か、また、把手を避けて蓋をするにはそれなりの仕方でなければならない。筆者の推測では、蓋は青銅ではなく木製で、落し蓋に見えるような入り方ながら、ご飯を炊く時に用いるようなある程度厚い蓋ではなかったかと思う。沸いている湯へ血が滴り落ちていたことをヤマトの人が伝え聞いて、とても野蛮な行為、人でなしだと感じていたとすると、甗の下部の鼎のような三脚のつくりと関係すると見て取られた可能性がある。クワヰの葉の形がまるで三つの波紋円の重なり合いによるのではないかと見えるところが、甗のなかを上からのぞき込んだ時の形と同じなのである。クワヰのアクはその葉の形、「人」字のようでありながら人ではないふうに現れると類推されたということである。アクに関する語に次の例を見る。

醅〈釃字附〉 説文に云はく、醅〈音は盃と同じ、漢語抄に加須古女と云ひ、俗に糟米と云ふ〉は醇の未だ釃まざるなりといふ。唐韻に云はく、釃〈所宜反、又、上声、釃酒は佐介之多无、俗に阿久と云ふ〉は下酒なりといふ。(和名抄、再掲)

灰汁 弁色立成に云はく、灰汁〈阿久〉は淋灰〈阿久太流、上の音は林〉といふ。(和名抄)

鐖 アグ(釣針の返し)

悪 アク(三宝絵上、984年訓)

酒をシタムとき、漉す器の箄のいちばん上に輪状に白くアクが残る。灰汁は、上澄みの水を媒染剤などに用いる。植物のなかに含まれるえぐみや、肉を煮た時の肉汁の表面に浮かぶ白っぽい泡もアクという。冷しゃぶを作った後、鍋の水面すれすれに汚れの輪がついている。同じことが甗の鬲の部分でも起こって、人でなしは「三輪」なのだと悟ることができる。民俗用語でいう釣針の返しのアグは、腸抉の矢の返しと同じ効果がある。魚は一度飲みこむと、吐き出そうとすればするほど引っ掛かって取れにくく刺さっていく。道徳的に悖ることが漢語の「悪」である。

(注16)釈日本紀・巻第七・述義三に、備後風土記逸文を所引する。

素戔嗚ノ尊、乞二宿ヲ於衆神一。

備後国風土記曰。疫隅国社。昔北海坐志武塔神。南海神之女子乎与波比爾坐爾。日暮。彼所蘇民将来二人在伎。兄蘇民将来甚貧窮。弟将来富饒。屋倉一百在伎。爰塔神借二宿処一。惜而不レ借。兄蘇民将来借奉。即以二粟柄一為レ座。以二粟飯等一饗奉。々々既畢出坐。後爾経レ年率二八柱子一還来天詔久。我将奉レ之為報答。曰。汝子孫其家爾在哉止問給。蘇民将来答申久。已女子与二斯婦一侍止申。即詔久。以二茅輪一令レ着二於腰上一。随二詔令一着。即夜爾蘇民与女子二人乎置天。皆悉許呂志保呂保志天伎。即詔久。吾者速佐雄能神也。後世仁疫気在者。汝蘇民将来之子孫止云天、以二茅輪一着二腰上一詔。随二詔令一着。即家在人者将免止詔伎。(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/991097/1/319)

(注17)大森1958.には次のようにもある。

……大神神社で、茅の輪の行事を、本社の祭としないで、その境内にある綱越神社の祭と認めてゐるのは、なぜであろうか。綱越神社は茅の輪行事を司る社である。このやうに茅の輪行事の司会の神を祀った例が他にもあるかどうかは知らないが、少くとも大神神社においては、茅の輪行事が極めて重要な行事であったために、その行事を職掌とする神が祀られることになったものと思はれる。境内の小社の小さな祀であるのではなく、特に司会する神の社がたてられるほど、重大な行事であったと見るのである。その社が一の鳥居の外にあるのは、そこが茅の輪行事が行はれて来た位置であることを示してゐる。茅の輪くぐりが祓であるかぎり、祓は本殿からなるべく遠いところで行はれるべきで、鳥居の外がその場所に選ばれるのは、順当である。……ナゴシは夏越とも記され、語源もその文字に即してゐるやうに思はれがちであるが、〈夏を越す〉とはどういふことか明らかではない。これは夏の行事であるために音の類似から夏の字があてられたまでであって、ナツコシがナゴシになるといふ音韻変化も解しがたい。名越・夏越ともに宛て字であらう。ナゴシをナゴスといふ動詞と関係があると見て、「神を和す」意味であるといふ解釈があり、和儺といふ記載法を作り、大言海などもその説を掲げてゐるが、これも行事の実際とは合はない。和儺はシナの儺・追儺に対する造字で、茅の輪の行事は、家家で個人個人の祓除をすること節分・大晦日の追儺に類してゐるけれども、これらの行事は、狭義の〈まつり〉とは言ひがたい。……みそぎはらへは、神へ近づく過程であり、手段であって、神への奉仕そのものではない……。……三輪を除いては、茅の輪行事は、人間のためにあるもので、神神をナゴメるためにあるとは言ひがたい。拾遺集に

さばへなすあらぶる神もおしなべて今日はなごしのはらへなりけり

といふのは、語呂あはせに類する駄じゃれにすぎない。神を和ごすといふ言葉づかひも問題かと思ふが、さうした意味をこの行事が直接に負うてゐることはないのである。この解釈も言葉が先にあって、それに類似した言葉をおしあてた机上の解釈にすぎないと思はれる。(6~8頁)

後半部において、ナゴシの祓の語源について論究がある。およそ語源は確かめられるものではない。上に批判されているナゴスという動詞との関係は、あながち間違いともいえないように思われる。八雲御抄に、「邪神をはらひなごむ祓ゆゑになごしと云也」、書言字考節用集に、「名越祓 和儺 荒和〈或いは夏越に作る〉」などと見える。暴れる鬼のような存在を和ませることが祓の本質と捉えられてのことかもしれないのである。

民俗学では、ケガレ(穢)という語はケ(褻)+カレ(涸・枯)の意ではないかとする説が有力視されており、ハレ→ケ→ケガレを時間軸に据えて循環過程として論じられることがある。褻が涸れて来たら、祓をして元気を更新しようというのである。日常生活がルーチンワークでマンネリ化してつまらないから元気をなくすと思われている。特に梅雨時の田んぼの草取りなど嫌になって逃げ出したくなるだろう。心のなかの鬼がつまらない考えを起こしているのだと言うこともできる。鬼というものを実体としてどう考えるかは難しいが、自分の中に在るのは、自分がどこから来たかにかかっている。形而上学的な宗教でいかに考えるかはさておき、動物として生れて来たからには当の本人はその親から生れてきている。親が亡くなってご先祖様になると、そんなつまらない考えを起こした原因もご先祖様のせいであると納得することができる。それを鬼と呼び、人神と言っている。老子・河上公注にも、「治身者、当除情去慾、使五蔵空虚、神之帰之也。」、「腹中有神、畏其形之消亡也。」とある。大物主神とはそんな鬼なのだから、つまらない考え方を起こさせる心の鬼を和ませることを、卆(九十)日を半割り、半分として見た百八十日でもって行うことに計算上不自然さはない。儺という鬼やらいの字を当てて「和儺」と表記した人にはそれなりの知恵があったのだろう。

田んぼの雑草のなかには鬼のような葉をしたクワヰも生えている。クワヰは抜かずに放置することもある。えぐいながらも食べられるからである。水田稲作農耕を始める前のご先祖さまの時代、野生のヱグ(クワヰ)をごくふつうに採食していた。雑草として扱うなどバチが当たるというものである。祓の対象となる罪かもしれない。お節料理として永らく残ってきたのには、正月に米を隠して里芋を食べる風習の残っていた地域のあったこととの関わりからも探るべき課題だろう。坪井1979.参照。

なお、時代別国語大辞典の「わ[輪・曲・勾]」の考察に、「なお「尾張国阿育知郡片蕝〈和〉里」(霊異記上三話)「愛知郡片蕝〈和〉里」(霊異記中二七話)のワは未詳であるが、「蕝」は子芮切または子悦切で、茅を束ねて立て、酒をしたたらせてこすものをいう。ワの訓は茅をたばねたもの、すなわち、茅の輪の意によるものであろうか。」(812頁)とある。茅の輪に一枚の茅の葉をたどっていくと、捩じれ回りながら輪に回ってもとに戻っている。ヤマトコトバにワという語意が、転回することを含意した曲郭であることから、まことにふさわしい形を得ていると認められる。どこかへ行くかと思えば戻っていていらいらするもの、道徳的に悖るものであるかに思われながら、老子のいう無用の用を果たすのがワということである。蘇民将来の話は、あるいは、世の中は巡り巡って戻ってくる因果応報的な循環、すなわち、ワがあると説いているものかもしれない。しかも、酒を釃むことと関わることらしい。説文に、「蕝 朝会束茅表位に曰く、蕝 艸に从ひ絶声といふ。春秋国語に曰く、茅蕝表坐に致すといふ」とあるのは、円座(藁座)状にしたものを指すのだろうか。

(注18)一条兼良(1402~1481)・公事根源・大祓 同日条に次のようにある。

大ばらへといふは、百官ことごとく朱雀門にあつまりて、祓をし侍るなり。六月十二月二たびあり。天武天皇の御時より始まる。解除は觸穢などの時もあり。神事を行ふ時は、臨時にも常にあれども、この大祓は百官一同にあつまりて、祓をするなり。またけふは家々に輪をこゆる事あり。

みな月のなごしの祓する人は、千年のいのちのぶといふなり。

此の歌をとのふるとぞ申し伝へ侍る。然るに法性寺関白ノ記には

思ふ事皆つきねとて麻の葉をきりにきりてもはらへつるかな

此の歌を詠ずべしと見えたり。(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/771887/1/25)

大麻を左右左と振る作法は江戸初期には行われていたことが確認されるという。丸山2015.参照。

(注19)それが三輪山の禁足地などに見られる祭祀遺跡かどうかについては他に委ねたい。

(注20)櫻井1981.に、「三ツ鳥居及び瑞垣は昭和三十四年に修理され、墨書及び発見文書より明治十六年に再建されたことが判明した。なお、三ツ鳥居の石製唐居敷には、使用されていない扉軸受穴があり、修理工事報告書では類例から推して、唐居敷の使用年代は鎌倉から平安時代まで遡りうるかとしている。」(827~830頁)とある。扉軸受穴がどの位置に当たるかわからず、戸(扉)の設置位置が推定できていない。

(注21)六月(水無月)の祓が一般化しているのは、この三輪山伝説に発端があると考えられる。三輪山は紡錘車で糸を撚りあげた形になっている。ミナツキのミナ(ミは甲類)には、同音にミナ(螺、ミは甲類)がある。今のカワニナやタニシの類である。その貝殻の形はぐるぐると巻いて積み上がるようになっている。形がよく似ていることにより、言葉と行為とを合致させるよう人々は言葉を考えている。拙稿「十月(かむなづき)について」参照。その結果、ミナ(螺)月はツミ(罪・紡錘車)な月だからお祓をするのがふさわしいことだと考えるように発展していったのだろう。言うまでもないが、万葉人の語感の問題で語源とは無関係である。科学的な語源探究が可能であるとしても、上代の人が意に介することではない。

(注22)わが国には奴婢はいたが宦官は存しなかった。三田村2012.参照。とはいえ、三宝絵詞に見られるように、そういう人があり得ることは認識されていただろう。そして、それを「人」と呼んでよいのかという論理矛盾について上代の人は面白がり、いわゆる三輪山伝説に通底するモチーフとなっていたのだろう。「人でなし」という考え方が導入されたのである。

(注23)宮中で平安時代に行われた大祓の場所、「祓所」が朱雀門前やまれに建礼門のところであったのには、古くからの言い伝えとして黄門のことがあったからではないかと推測はされるものの、実証は困難である。三宅1995.参照。半分に割れる門戸を時に観音開きという。内に納められる仏像が観音像であったことに因むのであろうが、観音像の印象として両性どちらともつかない点があげられる。半月の話と絡めて理解されていたのかもしれない。

(注24)記紀の話が共通の立脚点に依っているとすれば、記の「夕」はユフヘと訓むべきであると知れる。

(注25)万葉集でモミジの紅葉を「黄葉」と記すことが一般的であったように、当時の色彩表記では同一系統としてまとめられていた。

(注26)中川2009.に、「近年、古事記の文章に漢訳仏典の影響が見られることが、……指摘されて[いる。]……古事記編者は大智度論や経律異相などの漢訳仏典の、阿難が神通力によってカギアナを通るエピソードをヒントにして、〝神壮夫〟─美和山の大物主大神─の霊威を示すために、三輪山神話において、カギアナをもち出したのではないだろうか。」(166~167頁)とある。中川の言う「古事記編者」とは誰のことか不明である。また、仏教という壮大な思想体系のなかの断片を切り取ってきたとして、単に「霊威」を示す表現に使っただけで、そのできあがった話を聞くヤマトの人一般の側が理解できたのか不明である。ヤマトの人に仏教思想のバックボーンはない。唐突に、カギアナを通ることとは霊威あることなのだと感じることはない。聞く側が納得して了解しなければ、後世に伝えようとするものではない。稗田阿礼誦習とは、文字を持たないまま口づてに伝えたことを意味する。人々になるほどと思われて腑に落ちる話でなければ、話(咄・噺・譚)として伝わること、伝えることはできない。カギアナを話の焦点に持ってきていることの根幹を探る必要がある。稗田阿礼の話(咄・噺・譚)が先、太安万侶の表記はその後のことである。

(注27)合田1998.参照。「鏁子の[助数詞の]「具」は牡・牝で一体となる錠前と鍵とが一組みになっていたであろうことが想定され、鎰(鑰)[の助数詞]に「勾」が付されていることは、その形状が鉤型に大きく折れ曲がっていることを想起させることや、「柄」の場合は鉤(クルル鉤)の木質の把手部分を指したであろうことが容易に想像される」(108頁)とある。

(注28)なぜ杉が登場してくるのか。大神神社にしるしの杉となるのかについて、語学的には、罪のことを示す過失の「過ぎ(ギは乙類)」と「杉(ギは乙類)」との洒落、ないしは、同じ言葉は同じ意味をもつに違いないとする考えに基づいているものと考える。万葉集では他に次のような例が見られる。

三諸の 神の神杉(ギは乙類) …(訓未定)… 寝ねぬ夜ぞ多き(万156)

何時の間も 神さびけるか 香山の 鉾椙が本に 薜生すまでに(万259)

石上 布留の山なる 杉群の 思ひ過ぐべき 君にあらなくに(万422)

御幣帛取り 神の祝が 鎮斎ふ杉原 燎木伐り 殆しくに 手斧取らえぬ(万1403)

神南備の 神依板に する杉の 念ひも過ぎず 恋の茂きに(万1773)

石上 布留の神杉 神びにし 吾やさらさら 恋にあひにける(万1927)

石上 布留の神杉 神さびて 恋をも我は 更にするかも(万2417)

神名備の 三諸の山に 隠蔵ふ杉 思ひ過ぎめや 蘿生すまでに(万3228)

「杉」と「過ぎ」との洒落が三・五・八例目に見える。いずれも「思ひ過ぎ」の意として使われ、思いが消えて忘れてしまうことを表している。ヤマトコトバのスギ(過)は、変化の程度が限度を超え、消えてなくなることを表し、人の場合は死ぬ意味に用いる。常訓とする「過」字は、論語に、「過ぎたるは猶ほ及ばざるがごとし。(過猶レ不レ及。)」、「過ちては則ち改むるに憚ること勿れ。(過則勿レ憚レ改。)」などとあるように、行き過ぎてよろしくないことである。悪意をもってなされた犯罪ではなく、つい過って犯してしまった過失、軽犯罪に近い。死罪、流罪、笞罪に処すべきではなく、示談、説諭、訓告で解決してかまわない。祓の対象領域である。

本文にあげた万712番歌に、下級神官の「祝」が「忌ふ」のは、祓の対象となる程度の罪を祓うお祓いをすることである。大宮司は神を祀ることが仕事である。また、「石上」にはフル(布留)という地がもともとあって、それが「古」とも「振る」とも通じるから、古くから大麻(大幣)を振るって祓っていたに違いないとされたのである。上代においては、事=言であって言行一致こそが正しい行いであると広く思われていて、社会の要請となっていた言葉づかいだった。万2417番歌に「更にする」とあるのは、フル(布留)というフル(古)の事柄をフル(振)ことによって更新させようということである。万1927番歌に「さらさら」とあるのも同様で、サラ(更)にすることによる言い回しだろう。そして、酒造には甑を使って米を蒸し、杉板の上で麹米を作ることも行われたから、言葉の上でめぐりめぐってスギ(過、杉)の一語に合流するようになっている。澱粉を糖にしなければアルコールはできないから麹を使って糖化するのであるが、そのためには米は蒸さなければならない。その際、シタミ(箄)が要にある点については本文で述べた。また、石の甕=イシノカメ→石上=イソノカミという音訛を楽しんでいたとも考えられる。拙稿「「石上(いそのかみ)布留(ふる)」の修飾と「墫(もたひ)」のこと」参照。

(注29)上代において、社会秩序のために中国に範をとった律令を導入しようとする以前から、道徳の内面化こそが必要なのだと気づいていて、年二回行う祓の儀式へとまとめ上げていたように思われる。祓は心の問題であり、その人の内面の秩序化が実はいちばんの基礎なのだと理解していたということである。良心というものが欠落していたら、何をしでかそうと呵責を起こすことがなくなる。悪いことをしたと反省し自覚することがなければ、いかに刑罰を課そうとも必ず再犯につながって社会は不安定になる。対処のしようがないのである。これを人でなしと考え、あるいは「鬼」と位置づけた。人間への深い洞察から古事記の三輪山伝説は創作されている。道徳の機能についてはデュルケーム1993.参照。

(注30)紡錘車を使った糸撚りの方法が竹内1989.に解説されている。紡錘車の出土例が数多いのは、半湿りのままにして置いておきながら次々と作業をして行くためであったからとされる。

紡錘を使っての撚りのかけ方[は,]……右利きの人が右手で紡茎を持ち,時計の回転方向に回すものと仮定する.まず,紡茎の紡輪直上部分に糸の端を結ぶ.紡茎の上端部分で糸をひとひねりして輪を作ってから上端にからませ,紡錘ごと吊り下げる.こうすると紡茎上端に鉤をつけなくても糸は固定される.紡茎上端の30~40㎝ぐらいの部分を左手の指2本で押える.そして右手で紡茎を回すと,紡錘の回転が紡茎の上端から糸に伝わり,下から順に糸に撚りがかかり,左手で押えた部分まで撚りが行きわたる.好みの撚りの強さになるまで,適当に右手で回転を続ける.撚りがかかったら紡茎上端の糸の輪をはずし,紡輪上端に接して出来上がった糸を巻く.そして先ほどのように紡茎の上端で糸をひとひねりしておくと,紡茎に巻きつけた糸はズルズルと出てくることはない.このような動作を繰り返し,続きの糸に順に撚りをかけてゆく.なお,S撚りの糸が必要なら紡茎を左に(逆時計回り),Z撚りならば右に(時計回り)回す.撚りをかけ終って紡茎に巻きつけた糸玉は「三角錐」の形をしている.糸はあらかじめ湿らせてあるので,半湿りの状態の糸玉をそのまま放置して乾燥させると撚りを固定させることができる.このとき連続して撚りかけを行うためには,複数の紡錘を所持していなければならない.(12~13頁)

(注31)白川1995.に、「底は氐声。〔説文〕九下に「山居なり」とするが、「止居なり」の誤りとみられ、建物の地を平低にすることをいう。」(433頁)と、説文に対するテキストクリティークでは異議を唱えているものの、解釈では、「底は到りつくことであるから柢るといい、至・致・臻などもその系列に属する字。国語でいえば「そこひ」「そきへ」というのに近い。」(同頁)とある。三輪山伝説に、至り止まったのが山だったとするのは、厳密な学としての哲学ではなく、口語のお話(咄・噺・譚)なのだからそれでかまわないと考える。稗田阿礼の記憶は字書ではない。太安万侶が説文の誤字(?)について掘り下げたとも思われない。

(注32)白川1995.に、「古くは祭祀の料として納入したもので、もとは宗教的な行為であった。」(724頁)とある。

律令時代に、調は、絹・糸・布・鉄・塩・農水産加工品・手工業製品などのさまざまであるが、その輸送には、地方の公民が貢調使引率のもと食料自弁で当たった。庸調の脚夫は帰りは勝手に帰るように放任されたため、途中で餓死、病死するものが多かったと続紀以下に記されている。五畿七道を整備する政策の当初の主眼は、徒歩での運送のためではなく、船や馬、荷車をもって行わんがために企図されたものではなかったか。本邦の乗物史では、後世、車を捨てて駕籠へと退化している。陸路を進むには必ず河口に程近い場所で川の急流を横切らなければならないという、大陸とは異なる国土の特色も影響したのだろう。語学的観点からは、ミツキ(調・貢)なのだから、上に論じたヤマトコトバの洒落からして車輪のついたものを使って運ぼうという理念があったに違いないと推測される。ヤマトコトバ上のコンセプトは、五畿七道のグランドデザインとして展開されて古代のアウトバーンが各地に出土するものの、実地段階において失敗したように思われる。車の側の問題、エンジンとなる牛馬が不足していた。農耕に用いた方が効率的だったから運送用には地場的にしか供出しなかったと思われる。列島にヒツジやヤギ、ロバがいなかったのは、移入されても高温多湿の環境に適さなかったから途絶えたのではなく、水田稲作農耕、麻栽培の方が牧畜よりも単位面積当たりの食料供給、繊維獲得の面で圧倒的に有利でだったからである。羊毛が欲しいとヒツジを飼い、田んぼに勝手に入られてイネを食べつくされたのでは堪ったものではない。人が多くて雑多に扱われて脚夫が帰路に餓死したという国と、人が少なくて異民族を狩ってきて隷人(宦官を含む)として扱ったのとでは、人とは何かという根本的な思想基盤に違いが出てくる。人口が過剰だから駕籠を使って人が人を運び、雇用を確保していた。

(注33)山中1994.にも次のようにある。

これ[多氏古事記の話]は『書紀』と同じく女は倭迹迹姫、しかも『古事記』の鈎穴などなくて、小道具は針と綜麻だけだから、三輪の地名起源伝説としても、もう一時代古い伝承と思われる。麻によってあらわされる紡織のことは、農耕のはじまりと時期を等しくする。……『日本書紀』ではこの麻糸さえ除かれて、蛇が出現、神人共食の箸と、巫女の死によって終る、神婚悲傷となる。加上されている墓のことを除けば、最も簡明で、異教の霊異のものとのまぐわいを、蛇への畏怖と人間との親近をあらわす、農耕民の最も古い伝承ではなかろうか。あるいは縄文期、採集農業時代の面影をのこすものと考えられる。その最も古い異類神婚伝説に、百襲姫の名が結ばれたのである。(40~41頁)

この解説は古事記の三輪山伝説を語ろうと始められたものながら、古事記本文から離れてしまっている。そして、説話の作者が何を企図していたかについて思いがめぐらされていない。氏に限らず先行研究では、神と人間の女性との聖婚という言い方で語られている。大物主神に関しても、記紀を読んでいくと、祟り神、三輪氏の祖先神、国造りの神、蛇神とあるようだからそう捉え、神の性格について問うている。しかし、記紀に載る荒唐無稽な説話は話(咄・噺・譚)の域を出ない。聖婚、祟り神、祖先神、国造り、蛇神といったことは、そういう次第であったというだけしか語られず、そこから展開してストーリーが広がっているわけではない。考えなければならないのは、話(咄・噺・譚)を造形するに至ったヤマトコトバのからくりのほうである。無文字時代には言葉は紙の上にはなく人の頭のなかにしかなくて、それでも互いに通じ合っていたのは、話(咄・噺・譚)が当時の日常言語にして子供でもわかるヤマトコトバばかりでできていたからである。わざわざ話(咄・噺・譚)が創られていたのにはそれなりの故があったからであって、その故は必ずヤマトコトバのなかにあって当時の人なら子供でもわかることのはずである。聞いても役に立たず、納得もいかないことなど話(咄・噺・譚)に仕立てる必要はないし、コストをかけて覚えることはなく伝えられることもないだろう。

三輪山伝説においても古事記では蛇の譬えが確かになる前に話は完結している。蛇自体よりもその動き、とぐろを巻く様態に注意が向いていて、幾何学的な観点から採り入れられたモチーフのように思われる。三つの水滴の波紋の輪が重なり合ってちょうどクワヰの葉のようであると見て取ることができる。

(注34)近世に木綿の製造工程で綿繰という機械が用いられるが、それとは異なり、紡錘車によって糸を撚っていくことも三輪山伝説の話からワタクリであると言えよう。

(注35)わが国では縄で後ろ手に縛りあげる技術が巧妙になり、近世にはそちらが常用された。腕に綛糸を巻き返す風情が後ろ手でクロスしているものと思えばいいだろう。

(注36)米穀については古代のことは不明であるが、ジャポニカ種の脱穀には不向きだったようである。

(注37)刑具の「連枷」の変遷については劉2015.参照。新撰字鏡に、「枷 古牙、枷鎖、又連枷打穀具也」とある。和名抄には「楇」字が打つ意としてある。紡錘車を示す「鍋」字の別字としても「楇」は使われていた。「楇」は、①車の轂のなかにさす膏を盛る容器、あぶらづつのこと、②糸を紡ぐ紡錘車、③横に打つ杖のこと、をいう。車輪の回転、紡錘車の回転、連枷の回転、すべて回転に関係する語と捉えられる。説文に、「咼 口戻りて正しからざるなり。口に从ひ冎声」とあり、「禍」の初文である。曲がりに曲がって一周して元に戻る回転により、災い転じて福となるのだと源順も認識していたのではないか。「過」、つまり、ちょっと度が過ぎたことを後悔して、反省のためにお祓いをしようということだったのかもしれない。

「楇」の①義、あぶらづつは、車の釭に仕組まれる。和名抄に、「釭 説文に云はく、釭〈古紅反、古雙反、車乃加利毛〉は轂口の鉄なりといふ。」、新撰字鏡には、「釭 又作〓(車偏に工)、古紅反、平、轂口䥫也、燈也、毛地」、名義抄に、「釭 工江二音、カモ、クルマノカモ、マロフ、コフ、コガネヌリ、又〓(車偏に工) トモシヒ」とある。轂が摩滅しないようにするために嵌めこむ鉄の管のことで、そこへ油を注したら軋む音もしなくなる。「楇」字には回転を円滑にするという字義が認められるらしい。

名義抄で釭をカモとも呼んでいたことは重要である。崇神記の三輪山伝説記事には割注の付けたりがある。

此の意富多多泥古命は、神君・鴨君が祖ぞ。

三輪氏や賀茂氏の祖先神話が天皇の神話である古事記に紛れ込んだとする注解が見られる。その実、これは釭の話だという符牒として、あるいは、話からして賀茂氏は関わらなければならないということを強調しているだけなのだろう。大伴氏がオホトモという名だから、鞆、つまり、弓を扱う時の防具を表していて、矢を入れる靫を負っていると自負するに至っているのと同じことである。大伴家持作の万478・480・1086・4332・4465番歌がその例である。名負氏は上代語のものの考え方として定着していた。

(注38)日本書紀の音仮名を除く「鬼」の例をあげる。

桃を用て鬼を避く縁なり。(神代紀第五段一書第九)

吾、葦原中国の邪しき鬼を撥ひ平けしめむと欲ふ。(神代紀第九段本文)

是に、二の神、諸々の順はぬ鬼神等を誅ひて、……(神代紀第九段本文)

郊に姦しき鬼有り。(景行紀四十年七月)

亦、鬼魅なりと言して、敢て近つかず。(欽明紀五年十二月)

是の邑の人、必ず魃鬼の為に迷惑はされむ。(欽明紀五年十二月)

若し此の盟に弍かば、天災し地妖し、鬼誅し人伐たむ。(孝徳前紀)

亦、宮の中に鬼火見れぬ。(斉明紀七年五月、北野本)

是の夕に、朝倉山の上に、鬼有りて、大笠を着て、喪の儀を臨み視る。(斉明紀七年八月)

第一例、桃でオニを退治するという話から、桃には邪悪なるものを遮る霊力があったとされていたとする説が昨今定着しつつある。そんなことはあるまい。モモ(桃)と同音のモモ(百)は九十(卆)を上回るという洒落にすぎない。いずれの例も、得体が知れず、扱いに困る存在として描かれている。ハラフ(掃・祓・払)ことでお引き取り頂きたい対象である。得体が知れないからお祓いぐらいしかできないのである。

(注39)比較神話学や、漢訳仏典の表記法、東アジア世界に広がる似たプロットに由縁を探しても、三輪山伝説の理解にはほとんど役に立たない。ところが、プロットさえ似ていれば本邦へ伝播されたと考えたがる研究者は多い。千野2000.に、「今のところ中国、日本、朝鮮、ベトナムを通じて「蛇婿入・苧環型」に対応する最も古い類話は、『古事記』(八世紀)の三輪山神婚譚とされる」(157頁)、「同じ「蛇婿入・苧環型」といっても、日本と朝鮮半島、大陸の伝承の質に決定的な違いがみられる」(162頁)、「三輪山神婚譚では異類の血筋は聖性を持ち、畏怖と尊崇の対象となる。反対に、半島や大陸では、異類は貶められ、人間に殺されるほど弱々しい。海を隔てて、異類と人間の力関係は逆転するのである。」(162頁)、「両者の性質の違いから、宋太祖出自譚などの王朝始祖譚は三輪山神婚譚の直接の源流とすることはできない。」(161頁)とある。

瀬間2015.は、十三世紀に著された三国遺事の十世紀の記事に三輪山伝説と似た「以二長糸一貫レ針刺二其衣一。従レ之、至レ明尋レ糸」なる記述を見出して、「伽耶土器とその製作方法を伝えた集団の中で、[三輪山伝説は]伝承されていた可能性が残されることは留意されるだろう。」(90頁)とする。仮に伝わったものと考えるなら、時間の流れに従い、三輪山伝説が朝鮮半島へ伝わったととるのがふつうだろう。

福島1988.は、三輪山伝説に「赤土」を散らしている点を、須恵器の製作者により伝承・保存されたからと考え、「朝鮮半島より将来された「三輪山伝説」が、陶工により伝承・保存される間に、女の許に通う男の住処・正体を知る目的で使用される糸は、轆轤と陶土との分離に其れが用いられる関係で欠落させられることなく、新たに「赤土」云々の一条を付加されたのであろう。」(436頁)と推測する。陶工が伝承、保存しているのは、伝説ではなくて陶芸の技術である。彼らは噺家ではない。

古橋1992.は、苧環型(崇神記)、丹塗矢型(神武記)、箸墓型(崇神紀)とバリエーションがある点について、同じ神話的幻想から発生しているとし、「苧環型でいえば、針と糸という小道具をもって神話となりうる。……苧環型は、毎夜通って来るということはおそらく訪婚という習俗からの幻想であろうし、針と糸で神の正体を確かめるというのは始祖譚が要求されたゆえと考えてよいだろう。」(127頁)とある。本末転倒の創作裏話が虚構されている。

佐竹1954.に、「神衣を調える為の機織を重要な任務として帯びている巫女を女主人公にした神話、否こうした巫女達が生み出して伝承したであろう神話に、父を探知する方法として苧環の糸が繰り出されるようになるという次第は、殆んど自然発生的でさえある。」(12〜13頁)といった伝承裏話をひっくり返そうとした試みがある。古事記には「以二閇蘇紡麻一貫レ針」としか書いていない。

本居宣長・古事記伝は、「紡麻はたゞ袁と訓べし【續麻と云ことも、万葉などに多く見えて、古言なれば、此も然訓べきが如くなれども、既に閇蘇と云うへは、紡たる麻なることは、固なれば、煩はしく宇美袁と云むはいかゞなり、然るに紡ノ字をしも添へて書るは、例の漢文なり、】」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1920821/1/23)と断じている。繊維としての麻は植物の高さ、およそ二メートル以上にはならない。それを續むことで百メートルにも千メートルにもなり、巻いてあるのが閇蘇である。さらに紡錘車で撚りをかけて丈夫にしたものが糸で、それを針仕事に使う。ふつうなら糸に撚ってから針に貫く。閇蘇の紡麻をそのまま針に貫いたりしない。縫っても弱くて切れてしまう。撚りかけて糸にすることも、そのまえの捩ってつなぐことも、同じくウムという一語にまとめて呼んでしまっているため混乱が生じている。古事記の語り口では、聞き耳を立てさせて話(咄・噺・譚)の枕にしている。糸づくりの現場が卑近にあった古代、変なことを言い出したとすぐ気づく。

東村2012.は、「製糸 苧麻と大麻の糸づくりはほぼ同じである。まず、繊維を細かく裂く。繊維の長さは茎の長さに制限されるので、はじめに1本ずつ撚りつなげ、苧桶に貯める(苧績み)。次に、湿り気を与えながら紡錘で撚りをかけ、紡茎に巻き取る(①撚りかけ)。糸が一杯になると、桛に巻き上げる。桛は、糸を乾燥させて撚りを安定させるとともに、糸の分量を計るための道具である(②綛上げ)。桛から外すと、糸が幾重にも輪状に束ねられた綛ができている。」(16~17頁)と簡潔に説明している。

いわゆる「苧環」、ヲ(麻)+タマキ(環)とはヘソのことだろう。紡錘車、後の時代では糸車にかけられる前の段階で、繊維のつながりを巻いた半製品である。撚られて糸になる前の段階のものを言っている。すなわち、苧環に巻いてあるのは糸ではない。「苧環型」と称して説話を類型化しているが、誤解をもとにした議論である。そもそも説話にヲダマキという語は出ていない。言葉によって話(咄・噺・譚)を創ったら始祖譚と同じことにできあがっただけである。考究されなければならないのはヘソという言葉である。ウム(績・産)という言葉(音)が、ヘソ(閇蘇・臍)という言葉(音)の意を証明してくれている。ヘソの話をしたら臍の緒つながりで始祖譚になっている。古事記にある話(咄・噺・譚)とは言葉をもって言葉を説明した自己循環的な辞書、百科全書であると捉えることもできる。世の中は無文字文化であった。そうやって人に言葉=事柄を伝えたのである。

(引用・参考文献)

阿部・山本・市川・遠藤1966. 阿部吉雄・山本敏夫・市川安司・遠藤哲夫『新釈漢文大系 第7巻 老子・荘子 上』明治書院、昭和41年。

荒川1991. 荒川紘『車の誕生』海鳴社、1991年。

荒川1993. 荒川紘『世界を動かす技術=車』海鳴社、1993年。

池田1983. 池田源太『三輪明神への接近』大神神社、昭和58年。

井上2004. 井上尚明「描かれた車と道」『古代交通研究』第13号、2004年。

岩田2011. 岩田芳子「「針」考─三輪山伝説をめぐって─」『萬葉』第209号、平成23年6月。萬葉学会ホームページ https://manyoug.jp/memoir/2011

大森1958. 大森志郎「茅の輪行事の起源と意義」『東京女子大学論集』第9巻第1号、東京女子大学学会、昭和33年12月。東京女子大学学術情報リポジトリ https://twcu.repo.nii.ac.jp/records/24830

大森1975. 大森志郎『日本文化史論考』創文社、昭和50年。

木下2010. 木下武司『万葉植物文化誌』八坂書房、2010年。

合田1998. 合田芳正『古代の鍵』ニューサイエンス社、平成10年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

小林1964. 小林行雄『続古代の技術』塙書房、昭和39年。

西郷2005a. 西郷信綱『古事記注釈 第三巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2005年。

西郷2005b. 西郷信綱『古事記注釈 第五巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2005年。

櫻井1981. 櫻井敏雄「建築」大神神社史料編修委員会編『大神神社史料 第八巻 続拾遺編坤』同会発行、昭和56年。

櫻井2012. 櫻井芳昭『牛車』法政大学出版局、2012年。

佐佐木2024. 佐佐木隆「三輪山伝説の内容を再検討する─連想・陰突き─」大三輪神社広報室編『大美和』147号、令和6年7月。

佐々木1984. 佐々木幹雄「三輪君氏と三輪山祭祀─伊野部重一郎氏の御批判に答えて─」日本歴史第429号、吉川弘文館、1984年2月。

佐竹1954. 佐竹昭広『佐竹昭広集 第三巻 民話の基層』岩波書店、2009年。(「蛇聟入の源流─「綜麻形」解読に関して─」『国語国文』第23巻第9号、京都大学国文学会、昭和29年9月。)

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

神社本廰規呈類集 神社本庁総務部編『神社本廰規呈類集 平成二十五年版』神社新報社、平成25年。

図説江戸時代食生活事典 日本風俗史学会編『図説江戸時代食生活事典』雄山閣出版、昭和53年。

瀬間2015. 瀬間正之『記紀の表記と文字表現』おうふう、2015年。

千野2000. 千野明日香「三輪山神婚譚と中国の王朝始祖譚」『口承文芸研究』第23号、日本口承文芸学会、2000年。日本口承文芸学会ホームページ https://ko-sho.org/page/activity/kikanshi/kikanshi-2000.html

竹内1989. 竹内晶子『弥生の布を織る─機織りの考古学─』東京大学出版会、1989年。

田中1984. 田中保「絵巻物のなかに描かれている牛車(ぎっしゃ)の表現」『名古屋大学教養部紀要B(自然科学・心理学)』第28輯、昭和59年2月。

坪井1979. 坪井洋文『イモと日本人─民俗文化論の課題─』未来社、1979年。

デュルケーム1993. É・デュルケーム、小関藤一郎・山下雅之訳『デュルケーム ドイツ論集』行路社、1993年。

虎尾2000. 虎尾俊哉編『延喜式 上』集英社、2000年。

中井2022. 中井かをり「三輪山の神と大物主─大物主祭祀伝承を考える─」『日本書紀研究 第三十四冊』塙書房、2022年。

中川2009. 中川ゆかり『上代散文─その表現の試み─』塙書房、2009年。

中山2013. 中山和敬『大神神社 増補第三版』学生社、2013年。

西宮1990. 西宮一民『上代祭祀と言語』桜楓社、平成2年。

林1976. 林巳奈夫『漢代の文物』京都大学人文科学研究所、1976年。

東村2012. 東村純子『考古学からみた古代日本の紡織』六一書房、2012年。

樋口1987. 樋口清之『新版 日本食物史─食生活の歴史─』柴田書店、昭和62年。

廣岡2014. 廣岡孝信「考古学からみた日本酒の歴史─お供えの酒・薬の酒・嗜好の酒─」『酒史研究』第30号、2014年9月。

福島1988. 福島秋穗『記紀神話伝説の研究』六興出版、1988年。

古橋1992. 古橋信孝『神話・物語の文芸史』ぺりかん社、1992年。

丸山2015. 丸山顕誠『祓の神事─神話・理念・祭祀─』三弥生書店、平成27年。

三田村2012. 三田村泰助『宦官 改訂版』中央公論社(中公新書)、2012年。

三宅1995. 三宅和朗『古代国家の神祇と祭祀』吉川弘文館、平成7年。

山口2002. 山口昌伴「火まわりの道具立て 釜甑(ふそう)」『食の科学』№291、2002年5月。

山中1994. 山中智恵子『三輪山伝承』紀伊國屋書店、1994年。

頼住2025. 頼住光子「三輪山神婚譚をてがかりとした古代日本の世界観の考察─比較思想的視座から─」『山口大学哲学研究』第32巻、2025年3月。山口県大学共同リポジトリ https://petit.lib.yamaguchi-u.ac.jp/29893

劉2015. 劉可維「北魏・唐における枷について─獄官令の検討から見た─」九州大学文学部東洋史研究会『九州大学東洋史論集』第43号、2015年3月。九大コレクション https://doi.org/10.15017/1657871

和田1995. 和田萃「三輪山祭祀の再検討」『日本古代の儀礼と祭祀・信仰 下』塙書房、1995年。

加藤良平 2025.9.14改稿初出