「八雲立つ 出雲八重垣」歌をめぐって

スサノヲ(須佐之男命・素戔嗚尊)は、宮をつくる場所を出雲国に求めた。スガ(須賀・清地)というところにたどり着き、宮を造って住もうとする。初め宮をつくっていた時に、そこから雲が立ち上っていた。そこで、記紀ともに1番歌として知られる「八雲立つ 出雲八重垣 ……」の歌を詠んでいる。

故、是を以て、其の速須佐之男命、宮造作るべき地を、出雲国に求ぎたまふ。爾くして、須賀といふ地に到り坐して詔りたまはく、「吾、此地に来て、我が御心須賀須賀し」とのりたまひて、其地に宮を作りて坐しき。故、其地を今に須賀と云ふ。玆の大神、初めて須賀の宮を作りたまひし時、其地より雲立ち騰りき。爾くして御歌を作みたまひき。其の歌に曰ひしく、

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を(記1)

是に其の足名椎神を喚びて、「汝は我が宮の首任れ」と告言りたまひき。且名を負せて、稲田宮主須賀之八耳神と号けたまひき。(記上)

然して後に、[素戔嗚尊、]行きつつ婚せむ処を覓ぐ。遂に出雲の清地に到ります。〈清地、此には素鵝と云ふ。〉乃ち言ひて曰はく、「吾が心清清し」とのたまふ。〈此今、此の地を呼びて清と曰ふ。〉彼処に宮を建つ。〈或に云はく、時に武素戔嗚尊、歌して曰はく、

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣ゑ」(紀1)〉

乃ち相与に遘合して、児大己貴神を生む。因りて勅して曰はく、「吾が児の宮の首は、即ち脚摩乳・手摩乳なり」とのたまふ。故、号を二の神に賜ひて、稲田宮主神と曰ふ。已にして素戔嗚尊、遂に根国に就でましぬ。(神代紀第八段本文)

「八雲立つ 出雲八重垣 ……」の歌は、盛んに雲が湧き立つ出雲国の八重垣、妻を籠らせるために、あるいは妻といっしょに八重垣を作る、その八重垣よ、といった意味である。和歌の嚆矢として名高く、新室寿ぎの歌であるとするのが定説である。しかし、歌っている内容はなぜか垣根讃歌である。新築の家屋敷を褒めるならまだしも、垣根についてお上手を言うのはどういうことだろうか。須賀という地名と絡めた清々しいという気分の表明もわざとらしい。この記事には、今日の我々には取っ付きにくい含意が巧みに込められているようである。

「八雲立つ」は出雲を導く枕詞である。また、ヤツメサス、ヤクモサスという例も見られる。

八芽刺す〔夜都米佐須〕 出雲建が 佩ける大刀 黒葛多纏き さ身無しにあはれ(記23)

八雲刺す〔八雲刺〕 出雲の子等が 黒髪は 吉野の川の 沖になづさふ(万430)

「八芽刺す」は、ヤ(弥)+ツ(連体助詞)+メ(芽)+サス(生)から「厳つ藻」にかかって「出雲」を導く枕詞であるとされている。また、水野1975.は、万430番歌の作者、「柿本人麻呂は第七世紀末から第八世紀初頭頃の歌人であるから、彼の歌中に出雲の枕詞として、「八雲立」と「夜都米刺」との混合形を見ることは、ちょうどこの時期が「ヤツメサスイヅモ」から、「ヤクモタツイヅモ」への過渡期であったのではないかと推測される。」(54頁)としている。枕詞は言語遊戯である(注1)。発想として混合があるかもしれないが、それぞれ確固とした言葉である。根拠を質されればそれぞれ独立してきちんと解答できるように働いていると考えられる。

ヤクモタツという枕詞については、雲がもくもくと浮かぶことについての類推が根強い。イヅモという地名に「出雲」という漢字を当てたことによって連想される枕詞に違いない。ただし、それだけの理由に限られるのであるなら、トクモタツ(十雲立つ)、チクモタツ(千雲立つ)といった言葉が作られてもかまわないことになる。そうはならずにヤクモに限定されている。その訳はヤクモソウという薬草の名に関係する。山野の日当たりのよい場所に生えるシソ科の越年草である。茎は四角形で直立し、枝分かれして1mほどに伸びる。八~九月頃、茎の上部の葉腋に淡い紅紫色の花を十個ほどずつつける。その名は、漢名の益母草を音読みしたものとされている。全草を乾燥させて薬草とし、妊婦の止血や乳脹れに用いられた。新婚さんの宮にふさわしい草である。別名をメハジキという。目弾きの意で、子どもがこの草の茎を折り切ってまぶたに当ててつっかえとし、目を剥く遊びをしたことに由来する。危ないので真似しないようにと注意喚起されている。目につっかえ棒をするから、マ(目)+セ(塞)、すなわち、見塞、間塞、籬の遊びといえる。よって、ヤクモタツで始まる歌は、理の当然として垣根の話へと展開する。

八重垣とあるのは、実際に八重に、あるいは、たくさんの垣根がめぐらされたというよりも、威力があって外敵が近づけないほどの垣根であるという意味を表している。上代における八重○○という表現としては、「八重蒼柴籬」(神代紀第九段本文)、「八重雲」(万167)、「八重雲隠」(万2658)、「八重席薦(八重席・八重疊)」(神代紀第十段本文、同一書第二、万3885)、「八重之隈」(神代紀第十段一書第二)、「八重言代主神(八重事代主神)」(記上)、「天八重雲(天之八重多那雲)」(神代紀第九段本文、記上)、「八隔浪」(万4211)、「八重山(夜敝也麻)」(万1941・1945・4440)がある。植物名でも「八重葎(八重六倉)」(万2824・2825)とある。

思ふ人 来むと知りせば 八重葎 覆へる庭に 珠敷かましを(万2824)

玉敷ける 家も何せむ 八重葎 覆へる小屋も 妹とし居らば(万2825)

いかならむ 時にか妹を 葎生の 穢き屋戸に 入り座せなむ(万759)

葎延ふ 賤しき屋戸も 大君の 座さむと知らば 玉敷かましを(万4270)

万葉歌のヤヘムグラ、ムグラは同じものである。今日種子をひっつき虫として遊ぶアカネ科の越年草のことではなく、従来はクワ科に分類されていたアサ科の一年草の蔓草であるカナムグラのこととするのが定説である。新撰字鏡に「䔧 牟久良」、和名抄に「葎草 本草に葎草〈上の音は律、毛久良〉と云ふ。」、本草和名に「葎草〈仁諝に音は律〉 一名に葛律葛〈蘇敬注に出づ〉、一名に葛勒蔓〈稽疑に出づ〉、和名は毛久良」、名義抄に「葎草 音律 ムクラ モクラ ハハコ」とある。モグラとムグラは音転である。カナムグラは雌雄異株で、葉は切れ込みのある掌状で対生、鋸歯が多く表面はざらざらしている。茎や葉柄に下向きの棘があり、樹木やフェンス、物置小屋などにつかまりながら高く伸びる。絡みついて繁茂し、蔓延すると棘もあって引き剥がすのに苦労する。欧米ではゴーヤのように遮蔽に用いることもあるが、我が国では廃屋に絡んでさびれた情景を示すことが多い。

すなわち、万2824・2825番歌に見られるヤヘという語は、他のヤヘという語と同じく何重にも重なっていることを表す形容詞的な用法である。とはいうものの、今日カナムグラと同定されるムグラは、はびこり絡み合う様が尋常ではない。両歌で「珠(玉)」とあるのは、カナムグラの雌株がたくさんつける、ホップのような鱗片に包まれた穂からの譬えであるとされる。家の周囲に簡素な柵として杭を打っていたにすぎなくても、ひとたびカナムグラが繁茂すれば、それはまるで有刺鉄線を備えたような厳重な垣となる。警備保障会社と契約したかのごとく、垣根を八重分もめぐらしたほどに効果のある「八重垣」と同じことになる。そこでムグラは必然的にヤヘムグラと表現されるのである。

動物の方のムグラとは、ムグロモチ、モグラモチ、ウグロモチとも呼ばれるモグラ(鼹鼠・鼴・土竜)のことである。語の連関は確かではないが、ともに線状に延びていく様相を示す。

新撰字鏡に「〓〔虫偏に亥〕 牟久呂毛知」、和名抄に「鼴鼠 本草に云はく、鼴鼠〈上の音は偃〉は一名に鼢鼠〈上は扶粉反、上声の重、字は亦、〓〔鼠偏に賁〕に作る、宇古路毛知〉といふ。通俗に冬糞鼠、一名に〓〔冥偏に猪〕〈音は冥〉といふ。兼名苑注に云はく、恒に土中に在りて行く、若し三光を見れば即ち死すといふ。」、名義抄に「糞鼠 一名〓〔冥偏に猪〕 ウクロモチ」、「鼴鼠 ウグロモチ」、「〓〔鼠偏に賁〕鼠 ウグロモチ」などとある。爪が長く丈夫に生えており、土を掻いて穴を掘り、土中のミミズや昆虫、その幼虫などを食べて生活する。目は退化して見えないとされている。光に当たると死ぬというのは俗説であるが、その死骸が地上でさらされていることもしばしばである。地上に現れたモグラは、ネコやイヌなどの天敵に攻撃されながら、独特の体臭のため食べられずに放置されていることが多いという(注2)。農作物自体を食するわけではないが、作物の根を傷めたり灌漑設備に害をなすため害獣とされる。説話のなかではモグラを造形化してスサノヲという役者ができあがっている(注3)。天石屋(天石窟)にアマテラス(天照大御神・天照大神)が籠るきっかけとなったスサノヲのいたずらは次のように記されている。

……勝ちさびに、天照大御神の営田の畔を離ち、其の溝を埋み、亦、其の大嘗聞し看す殿に屎まり散しき。(記上)

時に素戔嗚尊、春は渠填、畔毀す。(神代紀第七段一書第二)

春は廃渠槽、及び埋溝、毀畔、又重播種子す。(神代紀第七段一書第三)

畔離(畔毀・畔毀)、溝埋(渠填・埋溝)は、大祓の対象となるほどの大罪、国つ罪であった。

……更に国の大ぬさを取りて、種々に生剥・逆剥・畔離・溝埋・屎戸・上通下通婚・馬婚・牛婚・鶏婚・犬婚の罪の類を求めて、国の大祓を為て、……(仲哀記)

さらに、スサノヲが高天原から完全追放されるさまは次のように記されている。

是に、八百万の神、共に議りて、速須佐之男命に千位の置戸を負ほせ、亦、鬢と手足の爪とを切り、祓へしめて、神やらひやらひき。(記上)

然して後に、諸の神、罪過を素戔嗚尊に帰せて、科するに千座置戸を以てして、遂に促め徴る。髪を抜きて、其の罪を贖はしむるに至る。亦曰はく、其の手足の爪を抜きて贖ふといふ。已にして竟に逐降ひき。(神代紀第七段本文)

已にして罪を素戔嗚尊に科せて、其の祓具を責る。是を以て、手端の吉棄物、足端の凶棄物有り。亦唾を以て白和幣とし、洟を以て青和幣として、此を用て解除へ竟りて、遂に神逐の理を以て逐ふ。(神代紀第七段一書第二)

故、諸の神大きに喜びて、即ち素戔嗚尊に千座置戸の解除を科せて、手の爪を以ては吉爪棄物とし、足の爪を以ては凶爪棄物とす。(神代紀第七段一書第三)

祓においてはスサノヲは手足の爪やヒゲを切られている。この傷害、体罰によって、畔離、溝埋といった悪さをすることができなくなるということだろう。頭の中での架空のことながら、モグラの力を削いで無力化してしまい、水田耕作上の害がなくなると考えている(注4)。

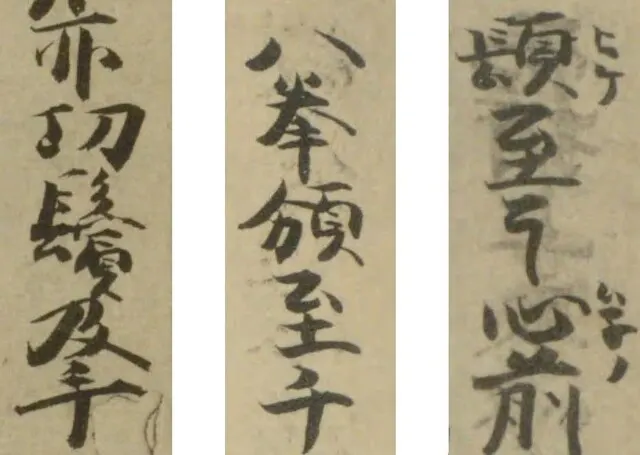

記で太安万侶は、この箇所のヒゲに「〓〔髟冠に賔〕(鬢)」の字(左)を使っている。和名抄に、「〓〔髟冠に賔〕髪〈髪根附〉 説文に云はく、〓〔髟冠に賔〕〈卑吝反〉は頬髪なりといふ。……」とある。口ひげや顎ひげではなく、頬の横に生えたびんづらのことからモグラの洞毛のことを示そうとしたらしい。他の記の例も確認しておく。

……速須佐之男命は、命せらえし国を治めずして、八拳頒の心前に至るまで、啼きいさちき。(記上)(注5)

同じスサノヲの逸話でも「頒」(中)が用いられている。説文に、「頒 大頭なり、頁に从ひ分声。一に曰く、鬢なり。詩に曰く、頒たる有り其の首」(注6)とある。

然くして、是の御子、八拳〓〔镸偏に頁〕の心前に至るまで、真事とはず。(垂仁記)

同様の形容のある垂仁記の本牟智和気御子の箇所では、「〓〔镸偏に頁〕」(右)で区別している(注7)。

アマテラス(天照大御神・天照大神)、ツクヨミ(月読命・月読尊)、スサノヲ(須佐之男命・素戔嗚尊)の三貴子分治の話では、スサノヲは、記に「海原」、神代紀第五段本文と一書第一に「根国」、第六に「天下」、第十一に「滄海之原」を治めるようにと定められており、混乱が見られる。海が登場する点については後に触れる。ただし、彼が泣いて行きたがったり、神やらいにやらわれたところは、記の「妣が国の根之堅州国」と同等の記述が行われている(注8)。

故、其の父母の二の神、素戔嗚尊に勅したまはく、「汝、甚だ無道し。以て宇宙に君臨たるべからず。固に当に遠く根国に適ね」とのたまひて、遂に逐ひき。(神代紀第五段本文)

故、下して根国を治しむ。(神代紀第五段一書第一)

故、其の父母、勅して曰はく、「仮使、汝此の国を治らば、必ず残ひ傷る所多けむとおもふ。故、汝は、以て極めて遠き根国を馭すべし」とのたまふ。(神代紀第五段一書第二)

是の時に、素戔嗚尊、年已に長いたり。復八握鬚髯生ひたり。然れども天下を治さずして、常に啼き泣ち恚恨む。故、伊奘諾尊問ひて曰はく、「汝は何の故にか恒に如此啼く」とのたまふ。対へて曰したまはく、「吾は母に根国に従はむと欲ひて、只に泣かくのみ」とまをしたまふ。伊奘諾尊悪みて曰はく、「情の任に行ね」とのたまひて、乃ち逐りき。(神代紀第五段一書第六)

是に、素戔嗚尊、請して曰さく、「吾、今教を奉りて根国に就りなむとす。故、暫く高天原に向でて、姉と相見えて、後に永に就りなむと欲ふ」とまをす。(神代紀第六段本文)

既にして諸の神、素戔嗚尊を嘖めて曰はく、「汝が所行甚だ無頼し。故、天上に住むべからず。亦葦原中国にも居るべからず。急に底根の国に適ね」といひて、乃ち共に逐降ひ去りき。……是に、素戔嗚尊、日神に白して曰はく、「吾更に昇来る所以は、衆神、我を根国に処く。今当に就去りなむとす。……当に衆神の意の随に、此より永に根国に帰りなむ。……」とのたまふ。(神代紀第七段一書第三)

新編全集本古事記は、州という字の表意する中州の意味合いから「根之堅州国」の想定として地下はあり得ないと決めつけている。説文に、「州 水中の居るべきところを州と曰ふ。其の側を周繞す。重川に従ふ。昔、尭、洪水に遭ひ、民、水中の高土に居り。或は九州を曰ふ。詩に河の州に在りと曰ふ。一に州は疇也と曰ふ。各疇は其の土にて生りしなり」とある。地形学では、日本列島の川の中州には、マンハッタン島やシテ島などのような岩盤地質を基にしたものはないとされている。古代人もそれは当たり前のこととして、「堅州国」という形容矛盾を行っておもしろがっている。わざわざそんな呼び名で示したい地形とは、州のようでありながら版築のような方法で築き固めて作った垣(牆)状のものであろう。すなわち、説文の後半に記される疇、田圃の畔に他ならない。田圃はぬかるんでいてぐしゃぐしゃで柔らかいが、畔道は根を張ったように堅い。モグラをもとに創案されたスサノヲは畔へ行ったから、やがて、田の畔を壊したり、用水路を埋めるといった悪さをすることになる。話として辻褄が合う。このことは逆に、スサノヲという神格を架空造形した飛鳥時代当時の人々のものの考え方を捉え返す契機になる。出雲のスガ(須賀・清地)での八重垣讃歌が考えあわされなければならない。

白川1995.の「かき〔垣・墻・壁〕」の項には次のように説明されている。

家の外まわりを限るためにめぐらしたものをいう。動詞「懸く」の連用形から名詞となる。垣の作りかたは、古くは「懸ける」「立て掛ける」という形式のものであったと考えられる。カールグレン説に槅の音から出ているとするが、「かくる」「かこむ」などと系列をなす語である。……垣は亘に従う字。亘は建物にめぐらした垣牆のいわば平面形である。「かき」は「懸ける」「立て掛ける」、垣はそのめぐらした平面形からいうが、ともに区画する意がある。牆は嗇に従い、嗇の下部は穀物の廩倉の形。爿は版築に用いるもので、築造のものを示す。壁は土壁。垂直に立てたものをいい、「かき」が「懸けるもの」であるのと語義が近い。辟は身を側めること。それで偏平や垂直などの意をもつ。(208頁)

ただし、カクという動詞としては、懸く、書く、掻く、画くなどはみな同根の語とされる。掻くという語は爪を立てて引っ掻くことがもとになっているようである。先端の尖ったもので字をカクのが書く、絵をカクのが画くであり、爪具をもって対象に引っ掛けることを懸くというのであろう。垣と爪との間に関連性、近縁性が見て取れる。

新撰字鏡に「籬 力支反、㭕也、垣也、竹柴等類の垣は籬と曰ふ。志波加支、又竹加支」、和名抄に「垣墻 爾雅に云はく、墻〈音は常〉は之れを墉〈音は庸〉と謂ふといふ。李巡に曰はく、垣〈音は園、賀岐〉と謂ふといふ。」、「築墻 淮南子に云はく、舜、築墻〈都以加岐、一に豆以比知と云ふ〉を作るといふ。」とある。めぐらせることによって、囲む機能と隠す機能が生ずる。縄張り、結界、障屏、占有、防護、防衛、また、隠匿、遮蔽といったはたらきがある。礼記・祭義に、「古は天子諸侯、必ず公桑蚕室有り、川に近づきて之れを為り、宮を築くこと仞有三尺、棘牆して之れを外閉す。(古者天子諸侯、必有公桑蚕室、近川而為之、築宮仞有三尺、棘牆而外閉之。)」とあり、芸文類聚に記載がある。昔、天子諸侯の宮廷には必ず桑畑と蚕室が併設され、その周囲には高さが一仞三尺(約2m25㎝)の高さの垣がめぐらされ、垣の上にはいばらが植えられて鉄条網の役割を果たし、門は外から鍵をかけて閉ざしてあったという。中国では土塁を築いた上に障壁を設けている。説文に「墉 城の垣也、土に从ひ庸声」とある。都市国家であった城の城壁や万里の長城などのことである。用字形の木枠に土を入れ、杵で築き固めることを表す(注9)。ムグラが地面付近にお得意の爪をもって穴を掘ると、あたかも土塁、お土居のようなモグラ塚ができる。ウグロモツ、ウゴモツ、ウゴモルには墳という字が当てられる。墳の字には、(1)はか、はかのもり土、(2)おか、つつみ、がけ、きし、(3)す、なかす、しま、(4)大きい、高い、もりあがる、の義がある。(3)に中州の意味がある点により、上述の「根之堅州国」がモグラの爪や八重垣と関連する事項であることが確認される。古墳が根の堅州国と関係があると一般に推測されているのは、モグラの所業によって間違いではないとわかるのである。

その他、由縁すること

万葉集の巻十六、「由縁ある、并せて雑歌」のなかに次のような歌がある。

枳の 棘原刈り除け 倉立てむ 屎遠くまれ 櫛造る刀自(万3832)

これは、カラタチ→クラタチの言葉遊びから着想された歌であろう。カラタチはミカン科カラタチ属の落葉低木で、漢名を枳殻、枸橘、臭橘といい、樹高は2~4mほど、稜角のある枝に3cmほどの鋭い刺が互生する。葉も互生するがアゲハチョウ類の幼虫に食され、ほとんど残っていない樹もある。果実には種が多く、酸味と苦味が強く食用に適さないものの、花と果実の芳香は好まれた。また、鋭い刺のために、外敵の侵入を防ぐ目的で生垣によく用いられた。特に、イノシシ避けのために果樹園の周囲の垣として利用された。

この歌が作られた「由縁」は、記紀ともに1番歌謡として知られる出雲八重垣の歌の言い伝えのことのようである。記紀1番歌謡の結句、「その八重垣」は、アクセントの違いをとぼけて、ソノ(園・苑)+ヤヘガキ(八重垣)をダブらせているようである。果樹園のための垣に打ってつけなのがカラタチである。礼記にあった棘牆の棘のあるものとしてカラタチが採用された。

素戔嗚尊、乃ち教へて曰はく、「汝衆菓を以て酒八甕を醸め。吾当に汝が為に蛇を殺さむ」とのたまふ。(神代紀第八段一書第二)

木の実を使った果実酒の伝統は、列島に伝わっていない。なのにことさらに「菓」と指示があるのは、八重垣が果樹園を囲むものとして知られていたからと考えられる(注10)。

カラタチは、葉が落ちても幹や棘が緑のまま生き永らえる。枯れても立っているタチバナ(橘)である。棘が皮膚を剥くほどひどい茨になる。カナムグラの棘の多いことによく似ている。人工的なものでは、石上神宮に伝わる七支刀にもよく似ている。それは、唐大刀で、「韓鋤」ともいう。

素戔嗚尊、乃ち蛇の韓鋤の剣を以て、頭を斬り腹を斬る。(神代紀第八段一書第三)

素戔嗚尊、乃ち所帯かせる十握剣を抜きて、寸々に其の蛇を斬る。(神代紀第八段本文)

其の蛇を断りし剣をば、号けて蛇の麁正と曰ふ。此は今、石上に在す。(神代紀第八段一書第二)

素戔嗚尊、乃ち天蠅斫之剣を以て、彼の大蛇を斬りたまふ。(神代紀第八段一書第四)

天十握剣〈其の名は、天羽々斬といふ。今、石上神宮に在り。古語に、大蛇を羽々と謂ふ。言ふこころは蛇を斬るなり。〉を以て、八岐大蛇を斬りたまふ。(古語拾遺)

大系本日本書紀は「aramasa は karamasafi(韓鋤)と同じであろうという。」(97~99頁)とし、朝鮮半島由来であることを示すとする。他に「呉の真刀」(推古紀二十年正月、紀103歌謡)とあるのも大きな剣をいうようである。また、記の山幸彦の話に、「佐比持神」とあるのは、「佩ける紐小刀を解」くとあって、匕首ぐらいの小刀のことをいうらしい。さらに、和名抄に「鎛 国語注に云はく、鎛〈音は博、漢語抄に佐比都恵と云ふ〉は鋤の属なりといふ。釈名に云はく、鎛は地を迫りて草を去るなりといふ。」とあるのは、農具の鋤(耜)のことで、スコップは穴を掘るだけでなく垣の土塁を作る際の必須アイテムでもあった。鉄器が武具にも農具にもなる二面性を表している。このように、サヒという語は、大きいものにも小さいものにも、武器にも農具にもなる鉄器の刃物類を指す。上原1997.や、都出1989.によれば、農耕具においては、U字形鋤・鍬先が出現したことで土掘りが省力化され、大規模な開墾が可能になったであろうと考えられている。

つまり、韓鋤は、死んだ母のいる根の国へと通じるために穴を掘ることができる道具である。それは畔に穴を開けてしまうこともできれば、大規模な古墳を造営することも可能にした。カラと冠されるのは大陸から新たに伝わった技術である鉄器だからである。朝鮮半島南部には倭様の前方後円墳が見つかっている。人流があって、技術ばかりか造営物までも、海の向こうの朝鮮半島、特に加耶や新羅と結びつきがあることを物語っている。

神代紀第八段一書第二では、草薙剣は熱田神宮に、十握剣は石上神宮に所在するとある。その石上神宮に現在も伝わるものは七支刀である。「久氐等、千熊長彦に従ひて詣り。則ち七枝刀一口・七子鏡一面と種種の重宝を献る。」(神功紀五十二年九月)とある記事の七枝刀であると比定されている。全長74.8cm、銘文に「泰□四年□月十六日丙午正陽造百練□七支刀□辟百兵□供供□□□□□□」(表)、「先世以来未有此刀百□王世□奇生聖音為□王旨造傳示□世」(裏)と記されている。長い剣の両側に、互い違いに枝が出ており、都合七つの先端を持つ刀である。全体は大きいが、ひとつひとつ小さな小刀がついているものといえる。鉄器ではあるが武器にはならず、かといって農具でもない。確かにヤマタノヲロチを斬っていって、最後に体中の草薙剣に当たって欠け、一本だけ枝の数が足りず七本の枝とあればなぞなぞ話としておもしろい。現在ある七支刀を見ると、デザイン上、刀の右側上にもう一つ刃が出ていてもいいような気がする。

七支刀は装飾性が強く、実用に供さないとされているが、カラタチ・カラサヒという言葉をよく表している。無駄に立っていることで通るのを遮る効果が生じる。カラには殻・空・柄・茎の意味がある。俗に唐紙と呼ばれる唐紙障子は、表面にきらびやかな唐紙を張っていかにも飾ってはいるがなかが空洞の襖のことである。そのような虚仮脅しのものが立っていることで「障ふ」ことができていて、垣と同じ意味合いを担っている。逆に、「さひづらふ」、「さひづるや」は、外国を表すアヤやカラにかかる枕詞で、言葉を喋っていても意味がわからず、まるで鳥が囀るようだからとされている。

住吉の 波豆麻の君が 馬乗衣 さひづらふ 漢女をすゑて 縫へる衣ぞ(万1273)

…… さひづるや 辛碓に舂き 庭に立つ 手碓に舂き ……(万3886)

由縁ある歌としてあげた万3832番歌では、クラ、クソ、クシとク音が連続している。倉には鍵(鑰)が、屎には掻木がつきものであり、櫛は掻入るものである。掻木は後に籌木とも呼ばれる。櫛は、スサノヲがみづらにクシナダヒメ(櫛名田比売)を刺して実力を発揮した十握剣のことが念頭にあったとも思われる。爾雅・釈地・九府に、「中に枳首蛇有り。〈岐頭の蛇なり。或は今江東に両頭の蛇を呼ぶ。越王約髪と為る。亦の名は弩弦といふ。〉」とある。八岐大蛇を斬るには都合が良いと思うのが頓智というものである。

出雲八重垣の歌は、須賀という地の地名譚的な性格も担っている。スガの意味は、元来は、スク(透)+カ(処)、スグ(過)+カ(処)の意味ではないかと考えられている。筆者は、出雲という言葉(音)から、厳つ藻、何時も、といった同音の言葉が連想されていると考えている(注11)。厳つ藻については、食用として藻を採集していたことが知られる。和名抄に、「藻 毛詩注に云はく、藻〈音は早、毛、一に毛波と云ふ〉は水中の菜なりといふ。文選に云はく、海苔の彙〈海苔は即ち海藻なり〉といふ。崔禹食経に云はく、沈む者は藻と曰ひ、浮く者は蘋〈音は頻、今案ふるに蘋は又、大萍の名なり〉と曰ふといふ。」とある。タマモカル(玉藻苅)(万72・250・943・2721・3606)、タマモナス(玉藻成)(万50・2483・4214)、タマモヨシ(玉藻吉)(万220)といった枕詞があり、採取のさまも歌に詠まれている。

打つ麻を 麻続王 白水郎なれや 伊良虞の島の 珠藻苅り食す(万23)

塩干の 三津の海女の くぐつ持ち 玉藻苅るらむ いざ行きて見む(万293)

宇治河に 生ふる菅藻を 河早み 取らず来にけり 裹にせましを(万1136)

第二例に見えるクグツは採った藻を入れる籠のことである。海人の使う魚籠類の呼び名としては、スガリ、溜、おだ袋、さざえ袋などともいう。三貴子分治の話において、スサノヲが「海原」(記)、「滄海之原」(神代紀第五段一書第十一)を治めるように言われていた。海とのつながりは、厳つ藻を刈ることから連想を働かせたもののようである。すなわち、厳つ藻なる出雲の地、真のイヅモ的なるところこそ、スガ(須賀・清地)という地名に表されるところなのである。

そして、後者の何時も、の義には、道すがらというように、今も使うスガラが連想される。「過ぐ」と同源の語で、初めから終わりまで通すことをいう。万葉集に、「…… ぬばたまの 夜はすがらに ……」(万619・3270・3297・3732・4166)、「うるはしみ この夜すがらに ……」(万3969)といった例がある。夜という語とともに使われているのは、眇目のことの連想からであろう。本論ではすでに、メハジキやモグラなど、目が不自由なことと関係する事項が登場していた。そして、わざわざスガという地に限定している。新撰字鏡に「瞸 口甲反、入、一目閉、須加目」、「眺 刃予反、去、視也、望也、察也、与己目、又比加目、又須加目也」、「眇 弥繞反、上、莫也、遠也、見也、須加目、又乎知加太目」、和名抄に「眇 周易に云はく、眇にして能く視、蹇にして能く行くといふ。〈師説に眇は須加女と読む。蹇は下文に見ゆるなり。〉」とある。眇目(瞟眼・僻眼)のことは、ヒガラ、ヒガラメ、ヒンガラメともいう。スサノヲは僻みっぽい性格で悪さばかり働いて、結局高天原から永久追放処分になっている。片方の目が悪いと、横眼、斜視、藪睨みになる。カナムグラは藪になる。すなわち、眼つきの悪いヒガラは枳の垣をたて、眼の見えないムグラは倉をたてるというのが万3832番歌の「由縁」であろう。

眇目のことは、またカヌチともいう。カヌチは金打、鍛冶職人を表すとされる。柳田国男『一目小僧その他』に次のようにある。

眇をカンチといふのは鍛冶の義であつて、元此職の者が一眼を閉ぢて、刀の曲直をためす習ひから出たといふことは、古来の説であるが自分には疑はしくなつた。秋田県の北部では、カヂといふのは跛者のことである(一二)。恐らく足の不具なる者の此業に携はつた結果であつて、別に作業の為にそんな形を真似たからではあるまい。作金者天目一箇の名から判ずれば、事実片目の者のみが鍛冶であつた故に、眇目を金打と名けたと解するのが自然である。本来鍛冶は火の効用を人類の間に顕はすべき最貴重の工芸であつた。同時に又水の徳を仰ぐべき職業でもあつた。……(一二)東北方言集に依る。(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1444010/1/69~70、漢字の旧字体は改めた)

鍛冶職の者が目一個を神に捧げる信仰があったとされるのは、蹈鞴製鉄の実働として火の温度管理に送風器の蹈鞴を使うため、火の色をどちらかの目だけで見るので悪くなってやがて光を失うことが多いことから来るのではないかともする。鍛冶職人が作っていたのは韓鋤であったろう。

八重垣をめぐらす建物は特別なものに違いあるまい。敵からの攻撃を防ぐための城、砦、櫓、大切なものを保管する宝倉、また、外国人の賓客を接待する館などが考えられる。城は古語にキ(乙類)、カラタチの木もキ(乙類)である。古代朝鮮語ではサシ、「刺し」と同音である。類似の枕詞にヤクモサスとあったが、カラタチ、七支刀も棘々していて刺すものである。砦はもともと取り手の意味である。取り手という語はまた、「相撲(ヒの甲乙は不明ながら動詞「拒ふ」の連用形ならばヒは甲類)」取りのことも指す。同音の「住まひ(ヒは甲類)」とは、スガ(須賀・清地)に建ててクシナダヒメ(櫛名田比売・奇稲田姫)等とともに住む宮のことになる。また、櫓とは、矢を納めている倉のことである。宝倉にもある倉のクラと同音に「暗」があり、「盲」のことと重なる。モグラは目が見えないとされている。

館については、和名抄に「舘 唐韻に云はく、舘〈音は官、字は亦、館に作る。太知。日本紀私記に無路都美と云ふ〉は客舎なりといふ。」とある。白川1995.の「たち〔館(舘)〕」の項では次のように解説されている。

貴人や官吏などの宿泊する大きな建物をいう。館の字を用い、館はまた「やかた」ともよむ。もと軍営をいう語であったと思われ、「楯」と同系の語とする説がある。大きな楯をめぐらして軍営とすることから、のちその建物をいう語となった。また「むろつみ」という訓がある。……〔欽明紀二十二年〕に「館舎」、〔皇極紀二年〕に「館室」、〔敏達紀元年〕に「館」の訓があり、ムロ(室・窟)と関係のある語であることが知られる。「忍坂の大室屋」〔記一〇〕は〔綏靖前紀〕に「片丘の大窨」とあるように、山の斜面に設けた巌窟式の軍営であった。館に「むろつみ」の訓があるのは、館がもとそのような軍営の意とされていたことを示している。(464頁)

ムロツミについては、別訓にムロツヤ、ムロツム、ムロツヒなどともある。壁が板張りや校倉ではなく、土壁を塗り込めたもので、貴族の住居や賓客の迎賓館に採用されていたような建物である。壁が堅牢で防火建築であれば、火矢を受けても楯だけが燃えて建物は残るのと同じ役割を果たし、軍営の用に適している。それと同じ効果の垣根としては、カラタチの生垣が建物から離れてめぐらされることが挙げられる。火矢の届くところまで近づくことさえできず、防衛線の要件にかなっている。

以上、「八雲立つ 出雲八重垣」歌の垣根讃歌について、言葉群のからくりから縷々検討してきた。スサノヲのヤマタノヲロチ退治の話とは、盲蛇に怖じずという諺を集大成したようななぞなぞ話である(注12)。平板に言ってしまえば、朝鮮半島からの鉄器製作の技術流入について、包括的に物語説話に仕立て上げたものであった。それが技術革新の世紀と呼ばれる5世紀当初ばかりでなく、記紀の種本の天皇記・国記・本記の書かれた7世紀初頭の「今」へと継続的に受け継がれ、なおホットな関心事とされていたと思われるところに、無文字文化における史譚の道行きが知れるところで興味深い。

(備考)本稿は、記紀万葉など、上代に記された文献を読み解こうとするものであり、今日の社会的観点からは、その表現に不適切と思われる記述もあるが、上代語解読のための学術的観点から行っているものである。

(注)

(注1)廣岡2005.参照。

(注2)川田2009.参照。

(注3)拙稿「スサノヲはなぜ泣くのか」参照。

(注4)民俗では、1月14~15日や節分、また、関東地方では、十日夜に、土竜打ち、土竜脅しなどの行事が行われている。

(注5)モグラを捕まえてみるとよく鳴く。

(注6)詩経・小雅・魚藻の「魚在在藻 有頒其首」について、何と大きな頭だろうの意と解する説と、藻のところにいる魚が鯉や鯰の類で、「頒」はそのヒゲのことを言っているとする説がある。

(注7)〓〔镸偏に頁〕の字は、諸橋大漢和辞典(697頁)に、音はテイで義未詳とされている。

(注8)スサノヲは、イザナキ(伊耶那岐命・伊奘諾尊)の禊において生まれている。記では当初、海原を治めよと命じられながら従わず、駄々をこねて追放の旨の宣告を受けている。

[伊耶那岐命、]次に、建速須佐之男命に詔ひしく、「汝が命は、海原を知らせ」と事依しき。(記上)

爾くして答へて白ししく、「僕は、妣が国の根之堅州国に罷らむと欲ふが故に哭く」とまをしき。爾くして、伊耶那岐大御神、大きに忿怒りて詔はく、「然らば、汝は此の国に住むべからず」とのりたまひて、乃ち神やらひにやらひ賜ひき。(記上)

記を一つの作品として捉えようとする新編全集本古事記に、通説を批判する形で次のようにある。

「妣」は亡母のこと、伊耶那美神を指すととるのが一般的だが、須佐之男命は身をすすいで成った神であり、父母から生れた神ではないから、なお不審が残る。少なくとも、妣=伊耶那美神だから根之堅州国=黄泉国だとする説は成り立たない。世界としての呼称が違うのであり、それは別の世界であることを明示する。……「根」は遠い果てを意味し、「堅州」は表記通り堅い州(中州)という意。「根」を地下の意とする説には従いがたい。地下だとすると州の説明がつかない。……[「此の国」ハ]葦原中国を指す。海原の世界に赴くことなく泣きわめいていたのである。(54~55頁)

しかし、同書には、「[葦原中国トハ]黄泉国という他の世界とのかかわりから世界として呼び表すこととなる。その称には、生命力に満ちた(葦原)、中央なる(中)、国の側の世界という意味を込める」(47頁)ともある。すると、「此の国」から追放されたら「黄泉国」へ行ったようにも思われ、「根之堅州国」の「根」を地下のことと捉えるのが順当ではなかろうか。呼称の違いは特徴を言い表したものと考えられる。

(注9)白川1996.1567頁。

(注10)北原白秋作詞、山田耕筰作曲の「からたちの花」に、「…… からたちは 畑の垣根よ ……」とある。

(注11)拙稿「記紀万葉における「出雲」とは何か」参照。

(注12)拙稿「ヤマタノオロチ退治譚の創作をめぐって」参照。

(引用・参考文献)

上原1997. 上原真人「農具の画期としての5世紀」『王者の武装─5世紀の金工技術─(京都大学総合博物館春季企画展展示図録)』京都大学総合博物館、1997年。

川田2009. 川田伸一郎『モグラ博士のモグラの話』岩波書店(岩波ジュニア新書)、2009年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

白川1996. 白川静『字通』平凡社、1996年。

新編全集本古事記 神野志隆光・山口佳紀校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。

大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(一)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

都出1989. 都出比呂志『日本農耕社会の成立過程』岩波書店、1989年。

廣岡2005. 廣岡義隆『上代言語動態論』塙書房、2005年。

水野1975. 水野祐『古代の出雲と大和』大和書房、1975年。

諸橋大漢和辞典 諸橋轍次『大漢和辞典 第十一巻』大修館書店、昭和34年。

加藤良平 2021.5.1改稿初出