ヤマトタケル(倭健命、日本武尊)は東国征伐からの帰還の途において、筑波問答として名高い歌のやりとりをしている。

其[走水海]より入り幸し、悉く荒ぶる蝦夷等を言向け、亦、山河の荒ぶる神等を平げ和して、還り上り幸しし時に、足柄の坂本に到りて、御粮食す処に、其の坂の神、白き鹿と化りて来立ちき。爾くして、即ち其の咋ひ遺しし蒜の片端を以て、待ち打ちたまへば、其の目に中りて乃ち打ち殺しき。故、其の坂に登り立ちて、三たび歎きて、「阿豆麻波夜」と詔云りたまひき。故、其の国を号けて阿豆麻と謂ふ。

即ち、其の国より甲斐に越え出でて、酒折宮に坐す時に、歌曰ひたまはく、

新治 筑波を過ぎて 幾夜か寝つる(記25)

とうたひたまふ。爾くして、其の御火焼の老人、御歌に続ぎて、歌曰はく、

かがなべて 夜には九夜 日には十日を(記26)

とうたふ。是を以て、其の老人を誉めて、即ち東国造を給ふ。(景行記)

蝦夷既に平けて、日高見国より還りて、西南常陸を歴て、甲斐国に至りたまひ、酒折宮に居します。時に、挙燭して進食したまふ。是の夜、歌を以て侍者に問ひて曰はく、

新治 筑波を過ぎて 幾夜か寝つる(紀25)

とのたまふ。諸の侍者、え答へ言さず。時に秉燭者有り。王の歌の末を続ぎて歌して曰さく、

かがなべて 夜には九夜 日には十日を(紀26)

とまをす。即ち秉燭人の聡を美めたまひて、敦く賞す。則ち是の宮に居しまして、靫部を以て大伴連が遠祖武日に賜ふ。(景行紀四十年是歳)

この片歌形式の問答の上句に下句をつぐことは連歌のはじまりと顕彰されている(注1)。連歌の歌集に筑波の名を含めるものが多い。これまでのところ、「かがなべて(ベは乙類)」は一般に「日々並べて」の意味で、歌問答の背景は、現在の茨城県から山梨県まで九泊十日の弾丸ツアーであったと解されている。けれども、記で、「御火焼之老人」は「東国造」の称号を賜り、紀で、「秉燭人」は「敦賞」を受けている。相当に頓知の効いた返しをしたと前提されてのことだろう。その頓智がわからなければ、この説話や歌謡について、上代の人が理解していたのと同じレベルでわかったことにはならない。東国造という行政官名は景行朝には実在しなかっただろうが、記の内容を口にしている稗田阿礼やそれを録した太安万侶は、聞く人にわかりやすいようそれに匹敵する名称で物語っているに相違あるまい。

大系本日本書紀に、「カガナベテは、日数を並べてと解するのが普通。カは、二日(フツカ)・五日(イツカ)のカ。日の複数だけを表す語(日本語では単複対立させうる語で、複数だけをいう語は他に例がない)。従って、カの転のケを用いて、ケ並べてという例はあるが、カカと重ねて使うのはおかしい。そこで、カガは、日日の意ではなく、「屈める」の語根カガであるとする説がある。それによると「屈並べて」の意であるとする。しかし指を屈め並べる意を「屈並べて」というか否か、確実には分らない。」(376頁)とある。万葉集には類句がある。以下の歌から並べる対象はケ(日)やヒ(日)と訓む語らしいことが窺われる。

馬いたく 打ちてな行きそ 日並べて〔氣並而〕 見ても我が行く 志賀にあらなくに(万263)

我が背子が 屋戸のなでしこ 日並べて〔比奈良倍弖〕 雨は降れども 色も変らず(万4442)

また、「幾夜か寝つる」と尋ねられたから、まず先に「夜には」と答えたものであると解されている。

酒折宮で問いは投げかけられているが、出発地点をどこに設定した設問なのだろうか。はっきりとは定めかねるが、歌中に「新治 筑波を過ぎて」とあり、紀の本文に「自二日高見国一還之、」とあるから、日高見国から酒折宮までの行程について How many days have passed since we left Tukuba? ないし、How long have we been traveling so far? などと聞いているのだろう。記では「自二其国一越二-出甲斐一」とあり、「其国」がどの国を指すのかはっきりしていない。新編全集本古事記は、「「其の国を号けて阿豆麻と謂ふ」を受けて「即ち、其の国より甲斐に越え出でて」というのだから、アヅマから甲斐に出るわけである。足柄の位置から、相模から甲斐に出るとするのが通説だが、それでは文脈に合わない。」(228頁)ことになると疑義を唱えている。ところが、「号二其国一謂二阿豆麻一也」部分の「其国」について、「走水海を渡って進み、足柄に帰るまでに平定してきた所を全体として指す。」(同頁)としている。How many days? の出発地がどこかに絞るなら、走水海の箇所に「自レ其入幸」と重ねて記され、酒折宮の箇所に「自二其国一越二-出甲斐一」とあるから、その入出の間が征服の対象となっていることになる。征服した後、「還上幸」てからが経過日数として問われていると受け取ることができる。

山路1994.に次のような指摘がある。

酒折宮の名義はおそらくヤシホヲリの酒のヲリに関係を持つのではないか。此処を東方十二道からエゾ地へかけての討伐の大団円に際して、酒宴の行われた場所であるとすれば、ここで「道行」を回顧させるのは処を得たもので、それが全般の構成の上であまりに辻褄のあいすぎるその位置と表現の仕方とが、これ亦この歌が上でのべた[「十」は極限の数を意味するもので、この定数を用いていることは、とりも直さずこれが机上の作品であることを物語るものである]とおり、却って机上の作品であることを思わせるのである。(329頁)

机上の作品かどうかはともかく、酒折宮の名が酒宴を連想させるものであることは検討に値しよう。夜の宴会の可能性が高くなり、だからこそ「御火焼之老人」、「秉燭者」がしゃしゃり出ている。そうなると、「夜には九夜 日には十日を」という勘定は当たらなくなる。日中に出発して日中に到着して何日かというのでないと、夜の数が日=昼の数よりもひとつ少なくなることはない。そのように厳密に考えていくと、問いと答えの間に齟齬があるわけだが、にもかかわらずそれを機智としておもしろがられたから、「誉二其老一、即給二東国造一也。」、「即美二秉燭人之聡一而敦賞。」という次第になったと推測される。それがこの歌謡の眼目と思われるが、その点は後述に回す。

まず、カガナベテという難語についての先行研究を紹介する。大系本日本書紀にあるとおり、カガナベテには、日日並べて、屈並べて、の二様の解釈が行われている。山口2005.に、カガ、ナベテ、それぞれの語についての詳しい考証があり、「日々並べて」と捉えることには難があると指摘する。長くなるのを厭わず要点をおさえるべく引用する。

「かがなべて」のカガを〈日々〉の意と見ることの問題点は、[大系本補注にいうようにカが日の複数のみをいう語であるからということではなく]別にある。……カ(日)とケ(日)とは交替形の関係にあると見られる[が、]……両者は単に交替形というのではなくて、有坂秀世[一九三一]の言う[母音交替の法則の]「被覆形」と「露出形」の関係にあると見なされる。ケが露出形であることは、比較的認めやすい。……日〈気〉長くなりぬ……(記・歌謡八七)……長き日〈気〉を……(万葉四・四八四)……日〈気〉並べて……(万葉三・二六三)……この旅の日〈気〉に……(万葉一三・三三四八)……朝に日〈食〉に……(万葉三・三七七)……このケ(日)はケ乙類であるが、一般に被覆形のア列と交替する露出形のエ列は乙類であるから、この点でも問題がない。一方、……カ(日)が現れるのは、いずれも日数詞における助数詞としてである。……今二日〈布都可〉だみ 遠くあらば 七日〈奈奴可〉のをちは……(万葉一七・四〇一一)……日には十日〈登乎加〉を(記・歌謡二六)……百日〈毛々可〉しも……(万葉五・八七〇)……このカ(日)は語末に現れるから、一見露出形のようであるが、実はそうではない。有坂秀世[一九三四]は、同一語根が独立の名詞として現れる場合と、助数詞として現れる場合とによって、その末尾の音節に母音の交替が見られることがあるとして、次のような例を挙げている。①トシ(年)─チトセ(千年)②フネ(船)─ヤソフナ(八十艘)③ツメ(爪)─ムツマ(六爪)④ケ(日)─トヲカ(十日)……さらに、蜂矢真郷[一九九七]は、類例として次を追加した。⑤カヂ(梶)─ヤソカ(八十梶)……(万葉二〇・四四〇八)⑥フシ(節)─ヤフ(八節)……(書紀・歌謡九一)[。また、]蜂矢真郷[一九九八](二三ページ)には、上代における名詞の反復例が、サキザキ(埼々)・トキドキ(時々)など、26例ほど挙げられている。このうち、被覆形─露出形の対立をもつ名詞は、少数にとどまる。……サチサチ(幸々)……クニグニ(国々)は露出形の反復[で、]……カガ(日々)は、被覆形を反復していることになる。……『源氏物語』における名詞の反復例の中から、被覆形─露出形の対立をもつ名詞の例を抜き出してみる[と、]……ウチウチ(内々)……キギ(木々)……コヱゴヱ(声々)……ツキヅキ(月々)……ミミ(身々)……[とある。]これらを見ると、いずれも露出形が反復されており、被覆形の反復と見られる例はない。……平安時代に[見られる]……カミガミ(神々)……クチグチ(口々)……も、同様に露出形の反復である。カガが〈日々〉の意であるとすれば、これだけが被覆形の反復ということになり、全く例外的と言うほかない。(258~261頁。改行を改めた)

反証として正しいのだろう。しかし、カガが一義的に日々のことであるという考え方は間違っており、日々のことをカガは表さないと断言することもできない。世の中には、醤油~こと、こうでぃねえと、など、下手な駄洒落があるからである。

次に、山口2005.は、ナベテを「並べて」ととる説にも問題があるという。

これは、動詞ナブ(並)の連用形に接続助詞テがついた形と解されているが、上代にはナム(並)はあっても、ナブ(並)の語形はなかなか見出だせないからである。上代におけるナム(並)の用例は、次のようなものである。……後れ並み〈奈美〉居て……(万葉九・一七八〇)……並み〈奈美〉たる見れば……(万葉二〇・四三七五・防人歌)……楯(たた)並め〈那米〉て……(記・歌謡一四)……友並め〈名目〉て 遊ばむものを 馬並め〈名目〉て……(万葉六・九四八)……馬並め〈奈米〉て……(万葉一七・三九九一)[。]自動詞(四段)・他動詞(下二段)ともに、ナムの形である。ナブ(並)の例は、次の「なべ」がそれであると一般に言われている。

○かなし妹を 弓束なべ〈奈倍〉巻き もころ男の 事とし言はば いやかたましに(万葉一四・三四八六・東歌)

しかし、新編日本古典文学全集『万葉集』には、第二句について、次のように記されている。

ユヅカはユミツカの約。弓を射る時に左手で握る部分。弓束巻クはその部分に革や桜の樹皮などを巻き付けることをいう。マクに娶まクがかけてあるか。ナベは未詳。あるいは並メの意で割竹の類を補強の材に並べて縛ることをいうか。(③四九六ページ・頭注)

すなわち、「なべ」を〈並べ〉の意であると見ると、何を並べるのか、一向に要領を得ないことになる。この「なべ」はナブ(靡)の連用形で、「靡べ巻き」は、弓束の部分に革や樹皮などを押し付けるようにして巻くことをいうのではないか。全体に歌意の解しにくい歌であるが、少なくともナブ(並)の確例にはならない。したがって、次のような訓字表記の例は、ナム(並)と訓んでおくのが無難である。……船並弖……(万葉一・三六)……馬数而……(万葉一・四)[。]……上代にも存したマ行音─バ行音間の交替の現象[については、]……ナム(並)がナブ(靡)に転じてしまうと、語形上ナブ(靡)と区別が付きにくくなる。平安時代になって、ナブ(並)の形が現れたのは、ナブ(靡)の方が使われなくなって、競合する相手がなくなったことと関係があろう。逆に言えば、上代にナブ(靡)が存在したために、ナム(並)はナブ(並)に転じることが困難であったと考えられる。以上のように見てくると、『古事記』における「かがなべて」の「なべて」を〈並べて〉の意と解することには、かなりの無理があると考えられる。すなわち、ナブ(並)の形が上代にまで遡るという蓋然性は低く、解釈として危険であると言わざるを得ない。(262~266頁。改行を改めた)

上代に、ナム(並)とナブ(靡)とは別語であり、峻別されていたとする考えのようである。しかし、時代別国語大辞典は、「なぶ[靡](動下二)」の項で、「【考】靡ム(四段)という自動詞の形も推定されている。……もっとも、並ブ・靡ブは源を遡れば同じ一つの語であろう。」(530頁)という見解を述べている。ナブ(ナム)(靡)は、靡かせる、押し伏せる、の意である。「浅茅押し靡べ」(万940)、「尾花押し靡べ」(万2172)、「すすき押しなべ」(万4016)、「沖つ藻の 靡みたる波に」(万162)と、植物について言うことのほか、「鹿取り靡べし」(万1678)、「やまとの国は 押しなべて 我こそ居れ」(万1)ともある。並ブ・靡ブが同源とすると、押し伏せた様態は、浅茅や尾花、すすき、藻が一本ではなく、何本もが軒並み倒れたことを表しているのであろう。万1678番歌は鹿が複数頭捕獲されたこと、万1番歌も、雄略朝の諸国征服時代にあって、ヤマトノクニは奈良盆地の大和一国を指すのではなく、関東から九州まで広げた版図のうちの諸国(武蔵国、尾張国、播磨国、出雲国……)のことをいうのであろう。横に並んでいることと、並んで倒れていることを表す語について、はっきり別語であると言い切れるものではない。

愛し妹を 弓束並べ巻き〔由豆加奈倍麻伎〕 もころ男の 事とし言はば いや偏益しに(万3486)

山口2005.が論中であげている万3486番歌の恋歌については、ルネ・ジラールのいう欲望の模倣理論を説いた歌と解釈できる。「もころ男(如己男)」とは、相似た状態、同様の状態、類似の二つのものをいうモコロなる男のことで、どんぐりの背比べをしている。だから「並」という表現が出てくる。中西1981.は、「私と並んで求婚する、弓束を同じ程度に巻く同格の男」(271頁)と訳している。このナブ(並)は自動詞(下二段)である。おそらくは防人として同じく徴兵された兵卒である「もころ男」たちは「弓束」を並んで巻いている。愛しい彼女よ、彼女には気になる人がいるという。その恋敵の男がすごい奴なら月とすっぽんと思って諦めもするが、自分と同じぐらいで亀とすっぽん程度のこと、弓束を上手には巻けない輩である。あいつよりは固く巻いて恋にも勝とうものを、そして彼女をしっかり娶こうものを、というのが歌意である。次の例でも確認できる。

松の木の 並みたる見れば〔奈美多流美礼婆〕 家人の 我を見送ると 立たりし如(万4375)

この歌の眼目は、最後のモコロという語を導いた点にある。複数本の松の木が並び立つ様子が、見送ってくれた複数人の家人の立っていた様子と似通っているからモコロと表現している。それは、ただ並んでいるというだけでなく、立ち姿がみな松の木のように呆然とうなだれてしまっていて、誰一人動きも取れず、家人同士が抱き合って慰め合うことさえなかったことも表している。

山口2005.は、カガナべテが「日日並べて」ではないらしいから「屈靡べて」の義ではないかとする。その場合も何日経ったかを指折り数えてという意味に解している。「指」という目的語がないのが弱点ではあるが、他に例があるからかまわないとしている。しかし、数えることを表現した万葉歌に次のような例がある。

秋の野に 咲きたる花を 指折り 掻き数ふれば〔指折 可伎数者〕 七種の花(万1537)

掻き数ふ〔可伎加蘇布〕 二上山に 神さびて ……(万4006)

水の上に 数書く如き〔如数書〕 吾が命 妹に逢はむと 誓ひするかも(万2433)

万1537・4006番歌のカキカゾフについて、後者は枕詞とされているが、カキは動詞掻クの連用語が接頭語化されたものでいくらか原義を残しているものと捉えられている。また、万2433番歌は儚いことの譬えとなっている。万葉集には双六を歌った漢数字表現(万3827)もあるが、ここは漢数字の六、七、八などと水面上に文字を書こうとしたのではなく、地面に刻むように線を掻こうとすることであろう。線を掻き刻む行為が数を数える方法であった。今でも正の字を書くことによって数を数えることが行われている。縦線を掻いて一対一対応で数を数えている。

指を折ることでさえ数を数えることかどうかはっきりしないのに、それよりも持って回った表現の「屈靡べ」るという言い方では指折り数えることは想起されない。不適切で不十分な表現である。

結論を先に述べれば、カガナベテについて、「日々並べて」、「屈靡べて」などの意を含まないとは言えないものの、それらは明らかに副意であり、「蚊が隠べて(ベは乙類)」を主意としながら、ほかにもたくさんのカガなる語を併せ持った駄洒落の組み合わせから生まれた語であると筆者は考える。上代文学の用語で枕詞と呼ばれるもので、分析的な理解を拒むようなところがある。

この説話の問題点はカガネベテという語にばかりあるのではない。記では「東国造」という名を与えたとあるが、国造は出雲国、信濃国といった国単位のはずである。記の地方区分が行政区分ではなく、おおまかな高志(越)国、吉備国、肥国といった地名表現であったにせよ、アヅマノクニというものはない。紀には「敦賞」とある。彼は何をもらったのだろうか。「東国造」と同等のものと考えられるが、これをどう解釈するか。また、紀では酒折宮でのこととして、「則居二是宮一、以二靫部一賜二大伴連之遠祖武日一也。」という追加記事がある。「則」とあるからにはこの歌のやり取りに関連して行われた部民の整理であろう。なぜ靫という矢を入れる武具が取り沙汰されているのか。さらに、記紀それぞれ26番歌謡の最後、「十日を」のヲについて間投助詞とする説と格助詞とする説がある。間投助詞説の方が有力視されているが、問いに対する答えの形、問答の歌なのだから、ヲの後には省略が行われていると捉えるべきで、格助詞と思われる。次のような形である。

問:新治 筑波を過ぎて 幾夜か寝つる?

答:かがなべて 夜には九夜 日には十日を(オ眠リニナラレマシタ!)

古語で「寝」の尊敬語は、四段活用の動詞、「寝す」である。「寝し給へり」、「寝し給ひぬ」といった言葉が省略されていると考えられる。後述する。

ヤマトタケルの一行は蝦夷地から新治、筑波経由で関東平野を横断して来た。歩き回ってくたびれている。カガナベテを「屈靡べて」の意ととれば、屈まって軒並み倒れ伏し、動くことができないことを表す。全員の気持ちを代弁しているから皆の賛同が得られて名歌と認められる。すなわち、皆、這い蹲った状態になっている。筑波の音を含んでいる。上代にツクバフの確例はないが、よつんばいになる、うずくまる、しゃがむ、かがまる、の意である。新撰字鏡に「僂 力主力矩二反、上、傴、加々万留、又世々也、曲也、低頭、久豆世、々皮志之」、新訳華厳経音義私記に「曲身低影 上、可可末利、低、可多夫久」とある。大方広仏華厳経・離世間品の「菩薩摩訶薩。坐道場時。一切世界。草木叢林。諸無情物。皆曲身低影。帰向道場。是為第四未曾有事。」の注釈で、恐れ謹んで身を屈めて低い姿勢をとることをいう。五体投地しようとして前にかがみこんで膝をついて頭を垂れる姿勢である。足首を直角に立てたままにすると、横からその姿を見たとき、臀部と踵が二つの嶺になる。筑波山と相似形を成している。

播磨風土記・加古郡条に鏡の借字として「勾」字が見られる。時代別国語大辞典は動詞カガムの形も存在していたと認めてよいとする。カガムはクグムと母音交替する。新訳華厳経音義私記に「機関〈木〓〔一冠に生〕、久々都〉」、和名抄に「傀儡子 唐韻に云はく、傀儡〈賄礧二音、久々豆〉は楽人の弄ぶ所なりといふ。顔氏家訓に云はく、俗に傀儡子と名けて郭禿と為といふ。」とあるのも同根の言葉であろう。傀儡子については後に触れるが、いずれにせよカガなる音が現れている。

身動きがとれない状態は蛇に睨まれた蛙のようである。話は筑波から帰る時のことである。筑波の蛙は蝦蟇の油売りとして名高い。その口上は江戸時代に定型化されたようであるが由緒はわからない。光田2009.は伊吹山との関連を指摘する。同じくヤマトタケルに因縁の地である。科白に、「……山中深く分け入って捕りいましたるこのガマを、四面鏡ばりの箱に入れるときは、ガマは己が姿の鏡に映るを見て驚き、タラーリタラーリと油汗を流す、これをすきとり柳の小枝にて三七二十一日間、トローリトローリと煮つめましたるがこのガマの油……」とある。鏡とあってカガなる音が含まれている。

経由の最初の地は新治である。ニヒハリの意味は、新墾、新しくひらいた田畑や道のことをいう。万葉集に例がある。

新墾の〔新治〕 今作る路 さやけくも 聞きてけるかも 妹が上のことを(万2855)

信濃路は 今の墾道〔伊麻能波里美知〕 刈株に 足踏ましなむ 沓履けわが背(万3399)

草陰の 安努な行かむと 墾りし道〔波里之美知〕 安努は行かずて 荒草立ちぬ(万3447)

新墾道は平らに均すことが目指されているものの、まだ多くの人たちが利用しているわけではなく、歩いて築き固められたわけではないので難を残す。整備途中の感が否めないわけである。万2855番歌では、道が通じて噂は聞こえるようになっているけれど、実際のところ彼女には逢えていないらしい。五句目で彼女の身上調査に留まっていることがわかる。まだ十分に通じていない凸凹感を表現するのに新墾道を比喩にしている。万3399番歌は、墾かれたばかりの道には切り株が残っているから踏み抜かないように気を付けるよう忠告している。刈株があって凸凹なのである。万3447番歌の「草陰の」は、地名「安努」にかかる枕詞である。かかり方はよくわかっていない。ただし、「安努」の「努(ノは甲類)」は野の意であろう。草ぼうぼうの荒れた野である。ところどころ穴ぼこが空いているか、畔(古語にア)のように道として見ると不完全で隆起している個所もある。草陰には危険が潜んでいるという印象である。言葉の約束としてそう決まっているのに公共事業でハイウェイを造成している。農道並みに利用者は少なかったということだろう。それで元の木阿弥、枕詞どおりに戻ってしまった。政策の凸凹感までよく表れている。

筑波問答の歌は辺境の地の行軍の際に作られている。新墾道の特徴が計算されていると思われる。すなわち、いまだ多少の凸凹が所々に残っていて歩くのに疲れるのである。全体としては平坦だが、凸凹のある地形を示すものとして、関東平野のなかに現れている小さな群山、男体山と女体山からなる筑波の嶺が呼び起されている。ヤマトタケルの一行は大きな平野を進むが、筑波山は唯一大きく凸凹した地形となっているところである。記では足柄の坂本を経由して甲斐国の酒折宮に至っており、足柄の坂本でアヅマの地名譚がくり広げられている。アップダウンのあることを強調したいための挿入であろう。アシガラだけに坂に足が絡むと思わせたいのである。

新治のハリ(墾)と同音の針は裁縫用具である。刈株同様、危ないし、小さいから、使わないときは針山に刺しておく。そうしておくと使うときにもしまうときにも便利である。その針山の中わたには唐綿が使われた。綿状の毛で蘿摩子ともいう。ガガイモの実のなかにある。ガガイモは蔓性の多年草で、日当たりのいい山野に生えている。全体に軟毛に覆われ、葉はハート形、長い柄があって茎や葉を切ると白い汁がにじみ出てくる。夏に葉腋から総状花序を出す。果実は長さ10cmほどの広披針形、なかの種子には絹糸のような白くて長い毛がついており風に乗って飛ぶ。この毛を棉の代用とすることがあり、ツルワタ、トウパンヤとも呼ばれ、印肉保持のために使われていた。その古名を羅摩(白蘞)という。記紀のオホクニヌシ(大国主神、オホアナムヂ(大己貴神))の話のなかでとても小さなスクナビコナ(少名毘古那神、少彦名命)が国作りに協力している。その小さな神が乗ってきた船の形容に用いられている。

故、大国主神、出雲の御大の御前に坐すときに、波の穂より、天の羅摩の船に乗りて、鵝の皮を内剥ぎに剥ぎて衣服と為て、帰り来る神有り。(記上)

初め大己貴神の、国平けしときに、出雲国の五十狭狭の小汀に行到して、飲食せむとす。是の時に、海上に忽に人の声有り。乃ち驚きて求むるに、都に見ゆる無し。頃時ありて、一箇の小男有りて、白蘞の皮を以て舟に為り、鷦鷯の羽を以て衣に為て、潮水の随に浮き到る。(神代紀第八段一書第六)

ヤマト朝廷の成り立ちは、諸国の縫い合わせであるという前提の上で物語られているのであろう。ガガイモが古くカガイモと言っていた可能性はあり、やはりカガなる音が入っている(注2)。いかに機織り技術が進もうと裁縫の技術は衰えることがない。織りあがった反物を寸法にあわせて布に裁ち、その布どうしを縫い合わさなければ前身頃も袖もばらばらなままである。そして、布の端がほつれないようにするためには糸を絡げて縫わねばならない。綴(縢)るのである。再びカガという音が現れている。

高麗の王、我が国[新羅]を征伐つ。此の時に当りて、綴れる旒の若く然なり。国の危殆きこと、卵を累ぬるに過ぎたり。(雄略紀八年二月)

白川1995.の「かがる〔綴〕」の項に、「糸や紐を交互に編んで、縫い合せることをいう。「かがり」はその名詞形。……文様を編むときにも用いる。……〔戦国策、秦策〕に「甲を綴る」とあり、いわゆる「をどし」をいう。とばりを綴衣、吹流しを綴旒という。」(208頁)とある。小札を綴り続けてつなげていったものが縅の鎧である。そして、言い伝えられている説話においては、出雲国、丹波国、播磨国、大和国、紀伊国、伊勢国などの国々を綴っていって鎧が身を覆うように連ねられた時、国作りは完成したという構想になっている。

筑波山は嬥歌のメッカとして知られる。ここにもカガなる音が現れている。嬥歌は男女の歌の掛け合いのこと、合コンで男女一緒にカラオケをしているようなものである。

月を経、日を累ねて、嬥歌の会〈俗、宇多我岐といひ、又、加我毗といふ。〉に、邂逅に相逢へり。(常陸風土記・香島郡)

其の筑波の岳は、往き集ひて歌ひ舞ひ飲み喫ふこと、今に至るまで絶えざるなり。(常陸風土記・筑波郡)

そんな歌を歌った「御火焼之老人」、「秉燭人」は、酒折宮において「篝火」を焚いている。カガなる音が現れている。篝火を入れるかごのこともカガリといい、新撰字鏡に「爐鑪 同、魯都反、盛炎器也。鑪字、火呂、又加々利」とある。万葉集にも夜の鵜飼の情景が詠まれている(注3)。

婦負川の 早き瀬ごとに 篝さし〔可我里佐之〕 八十伴の緒は 鵜川立ちけり(万4023)

ヤマトタケルの行軍の設定では、篝火は野営地で害獣から身を護るために焚く「鹿驚」に当たるだろう。やはりカガなる音が現れている。日葡辞書に「Cagaxi. カガシ(案山子)猪とか鹿とかをおどすために,耕作地に立てるおどし.」(78頁)とある。綴(縢)る鎧の縅と同じ意味のことをカガシが担っている。鹿驚(案山子)は近世になってカカシと清音化する。もともとは獣肉を焼き焦がして悪臭を出し、鳥獣を田畑に近づけないようにしていたことから名づけられている。すなわち、嗅がし、が語源とされる。鹿火(ヒは乙類)とも呼ばれる。弓を引く姿に作られるのは案山子の威力を示したいためである。

あしひきの 山田守る翁が 置く蚊火の〔置蚊火之〕 下焦れのみ わが恋ひ居らく(万2649)

朝霞 鹿火屋が下に〔鹿火屋之下尓〕 鳴くかはづ 声だに聞かば 吾恋ひめやも(万2265)

朝霞 香火屋が下の〔香火屋之下乃〕 鳴くかはづ 偲ひつつありと 告げむ児もがも(万3818)

蚊火 新撰萬葉集歌に云はく、蚊遣火〈加夜利比、今案ふるに、一に云はく、蚊火、出づる所未だ詳らかならず、但し、俗説に、蚊、煙に遇ひて即ち去る、仍りて夏の日庭中に火を熏べて煙を放つ、故に以て之を名くといふ。蚊は虫豸部に見ゆ〉といふ。(二十巻本和名抄)

カヒ(ヒは乙類)には蚊除けと鹿除けの二様があるとされながら、害虫、害獣を寄せ付けないために火を熾して煙で追い払う点は同じである。時代別国語大辞典の「かひ[蚊火]」、ならびに、「かひや[鹿火屋]」の項に、次のようにある。

【考】万葉[2649]の例は「蚊火」の表記をもつことから、背後に蚊やり火が意識されていたことは否定できない。しかし、ここでは、鹿や猪が畑を荒らすのを追うために山畑に焚く火、すなわち鹿火を意味すると解する説もあり、これならば「山田守る翁」と関連がつく。一方この語は「下こがれ」を引き出しているが、鹿火であれば、獣は火を恐れるので効果があるから炎を見せる必要があるのに対し、蚊火は煙を立てることが目的である。「下こがれ」に対しては蚊火が適当なことが知られよう。したがって上からは鹿火の意で、下に向かっては蚊火の意で続くものともみられる。

【考】[万2265と]同じ例が万葉三八一八にもう一例見える。諸説があるが、その中でとり上げるにたるのは、㋑蚊火をたく家とする説と、㋺鹿火を焚くために山畑の中に設けられた小屋とする説である。鹿火の習俗は現在でも僻地に残り、奈良県吉野山中にはカビの名も残るという。㋺がより妥当であると思われるが、それにしても枕詞アサガスミおよびカハヅとの関係など、この歌の意味はわかりにくい。(211頁)

同じ音カヒ(ヒは乙類)を持つ語において、鹿火と蚊火とを峻別すべきと考えるのは、基本的に無文字文化に暮らしていた上代人の考え方に逆らうものである。似たような事柄だから通底しているところを見抜いて一つの言葉としておさまっていると考えられる。記紀のヤマトタケルのいわゆる筑波問答は酒折宮にて歌われている。サカヲリという名称は、ヲリ(檻)が逆さであるという含意を持つ。鳥獣虫魚を入れるのが檻であるが、逆に人が入っていて外に鳥獣虫魚がいる様子を表している。そのような状態の檻とは、第一に柱列が等間隔に並ぶ木造建築の建物、代表例として宮があげられる。第二には蚊帳である。人が堅牢な檻の中に入っていれば鹿や猪は襲って来れないし、蚊は蚊帳の細かな網目から中へ入ることはできない。新治、筑波からの行軍中、野宿ばかりしていた。毎晩、「御火焼之老人」、「秉燭人」は鹿火=蚊火(ヒは乙類)を焚いて番をしていた。ようやく甲斐国(ヒは乙類)の酒折宮に着いて寝ずの番から解放されたということである。鹿火=蚊火と甲斐とは掛かっている。彼は、夜は火の番、昼は行軍のためほとんど寝ていなかった。「幾夜か寝つる」などと聞かれたら、他の「侍者」がまごついているなか黙っていられなかったに違いない。「寝し給ふ」ことができたのは誰のおかげか。鹿も蚊も無しだったから「寝し給」えたのではないか。相当に頭にきているようである。養老令・軍防令に、「凡そ防人、防に在らば、十日に一日の休暇を放せ。」とある。休ませてくれと訴えている。

寺島良安編・和漢三才図会には前近代の蚊についての考え方が記されている。

蚊(加、ウヱン) 音文、暑蟁、白鳥、和名加、蟁・蛾・蚊・蚉、皆同字ナリ。

本綱に、蚊ハ冬ハ蟄シ、夏出ヅ。昼伏シ夜飛ブ。細キ身利キ喙、咂シテ二人ノ膚ノ血ヲ一、大ニ為二人ノ害ヲ一。化二生ジテ于木ノ葉及爛灰ノ中ニ一、産ム二子ヲ于水中ニ一、 為ル二孑孒虫一ト。仍テ変ジテ為レ蚊ト也。亀鼈畏ル之。蛍火蝙蝠食フレ之。故ニ煮ルニレ鼈ヲ入レバ二数枚ヲ一、即チ易シレ爛ル也。三才図会ニ云、長キ喙如クレ針ノ性悪ムレ烟ヲ。以テレ艾ヲ燻ル寸ハレ之、則潰ユ。其生フル二草ノ中ニ一者、尤利クシテ而足ニ有リ二文彩一、号ク二豹脚ト一。蚊ノ字亦以スレ有ルヲレ文也。

〈堀川百首 蚊遣火の煙うるさき夏の夜はしづのふせやに仮り寝をばせし 師頼〉

按、蟁ハ以二昏時ヲ一出入、故ニ字从フ二昏ノ省クニ一。蓋シ産テ子ヲ于水中ニ一為ル二孑孒ト一。冬蟄シ夏出ルト云之説、竝ニ非也。其の孑孒ハ湿生ニシテ而汚水為メニレ熱ノ感ジテ所レ生ズル者也。羽化シテ為ルレ蚊ト。四月始テ生ジ、九月尽ク終ル也。昼ハ隠レ昏ヘニ出テ羣飛シテ上下リ如レ舂ク。以翅ヲ鳴キ、咂フ二人ノ血ヲ一。痕脹レテ甚ダ痒シ也。其毒烈シ二於蚤ヨリ。

豹脚〈俗云藪蚊〉 竹木ノ葉湿熱ニ所蒸サ生ズ二小虫ヲ一。亦羽化シテ為ルレ蚊ト。大サ倍ス常ノ蚊ニ一。足ニ有リ二斑文一。又有リ二一種小シテ而黒キ者一。此二種寺院藪林ニ多ク有リレ之、昼モ亦出デ不シテレ鳴カ、噛レ人ヲ最猛シ。

凡ソ避ルレ蚊ヲ、燻ブ二榧ノ鋸屑ヲ一可シ也。然ドモ蜈蚣喜シテ二榧ノ香一来ル。爾雅ニ所レ謂ハ菖蒲去レドモ二蚤虱ヲ一而来ス二蛉窮ヲ一之類也。五月五日午ノ時、書ニ二儀方ノ二字ヲ一粘レバ二屋柱ニ一、則避クレ蚊ヲ。又灌ギテ二酒ヲ篠ノ葉ニ一挿セバ二傍隅ニ一、則蚊皆集ル二其篠ニ一。凡ソ蚊至テ二深秋ニ一喙拆ク。瑯琊代酔ニ曰ク、古諺ニ云、霧滃ニシテ蠏ノ螯枯レ、露下テ而蚊ノ嘴拆ケ、月虚ニシテ而魚脳減ズト云。(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1899462/1/344、漢字の旧字体は改めた)

蚊遣りには艾や榧の鋸屑の煙が効くらしい。カヤ(榧・栢)の木の古名はカヘ(ヘの甲乙不明)ともいう。蚊帳と同じ効果があるからカヤと称するのだろう。艾は灸の材料として艾にする。綿状になっているのでガガイモ同様印肉にも用いた。また、年老いて髪の毛が艾色となることから老人の意がある。年をとると肩こりや腰痛など灸を据えたいことが増えるから艾の字に年寄りの意があるのは納得できる。記で「御火焼之老人」と火元責任者が老人であるのは、語義からは自明のことなのである。ヒタキの他義については後述する。清寧記に「火を焼く少子二口、竈の傍に居り。」、延喜式・主殿寮式に「火炬の小子四人〈中宮は此の限りに在らず〉は、山城国葛野郡、秦氏の子孫にして事へるに堪へる者を取り、之と為。歯冠婚に及び、省を申さば請替せよ。」とあるのは、料理に使う竈の火の番をする者で篝火とは別の役目である。二条良基・筑波問答に「火をともす稚き童」とあるが、他に見えない伝承である。両者を混同したものか。

江戸時代の俳句に、「蚊を焼くや 褒姒が閨の さざめごと」(其角)、「蚊を焼くや 紙燭にうつる 妹が顔」(一茶)などとある。蚊を叩かないで火で焼き殺すという所業は危険だが、電灯のない時代、寝屋は薄暗く、蚊のいる確かな場所を見出すことができない。明かりを灯したついでに退治してしまおうというのだろう。あるいは蚊遣火のように、蚊は火を以て制するものであると人々の観念に染みついていたことによるものかもしれない。

艾の字は、説文に「艾 冰台なり、艸に从ひ乂声」とある。氷を凸レンズとして太陽光を集めて焦点を作り、艾に火種を取ることをいう。晋・張華・博物志巻四に、「戯術に、冰を削り円なら令め、挙げて以て日に向け、艾を以て後へに其の影を承けば則ち火を得。火を取る法、珠を用ゐて火を取るが如く、多く説有るも、此れ未だ試さず。(戯術、削冰令円、挙以向日、以艾於後承其影則得火。取火法、如用珠取火、多有説者、此未試。)」とある。紀の「秉燭者」、「秉燭人」にある秉の字は、爾雅・釈詁に「秉・拱、執るなり〈両手にて持つを拱と為〉」とある。古代には火を熾すのに火鑽、火打石といった方法もあったが、凸レンズによって火を取ることも多かったようである。和名抄・玉石類に「火精 兼名苑に云はく、火珠、一名に瑒璲〈陽燧二音、比止流太万〉は火精なりといふ。」とある。新訳華厳経音義私記に「鑽燧 〈上は則官反、木の中に火を取るを謂ふなり、倭に比岐と云ふ。下は徐酔反、鏡の中に火を取るを謂ふなり、燧は正しくは鐆字と為、辞酔反、火母を云ふなり、倭に火打と云ふなり〉」とある燧のことである。水晶のような自然石のほか、透明なガラスのような人造石、そして氷が用いられた。冰台の艾を以て艾に火を取った。

和名抄に「艾 本草に云はく、〓〔⺿冠に刃〕艾は一名に医草といふ〈与毛岐〉。兼名苑に云はく、蓬〈音は逢〉は一名に蓽〈音は畢〉、艾なりといふ。」とあり、養老令・軍防令に、「凡そ烟放たむに貯け備へむ者は、艾、藁、生しき柴等を収り、相和てて烟放つべし。」とある。ヨモギは烽の着火剤として用いられた。軍防令の規定は、伝承されていた話として景行朝にまで遡る長い経験を踏まえつつ、唐令を採り入れたと解釈すべき事項であると言える。なお、ガマの油売り同様、ヨモギの産地としては伊吹山がよく知られている。ヤマトタケルに因縁の地である。

休暇について考えると、官人の休暇願いが思い起こされる。蚊遣火に使われていた艾をお灸に使うとき、治療と称して休暇願いを出している。12世紀、中山忠親の日記、山槐記に、「天晴れ、申の刻、束帯を着し、関白殿に参じ、実長朝臣の灸治暇の事を申す。」(仁平二年(1152)九月六日)とある。同様の治療休暇としては、腫物などの治療として蛭に悪血を吸わせることもあった。正倉院文書、大友路万呂請暇解に、「路万呂、身の内股に瘡出づる在り、蛭食ふ治せむが為に、暇を請ふこと件の如し。」(宝亀二年(771)閏三月二十二日)とある。これら治療のための休暇願は、筑波問答の歌と関係があるようである。蛭については後に述べる。

筑波問答歌は、ヤマトタケルの歌に対して「御火焼之老人」、「秉燭人」が歌を返したものである。何がかえっているか。第一に、ヤマトタケルの一行は蝦夷征服から「帰る(ヘは甲類)」さなかにある。白川1995.の「かへる〔帰(歸)〕)」の項に、「「變る」という表記がしばしば見られるのは、表裏をかえす、変更するという語源意識があったからであろう。古点には「轉る」のような例もみえる。」(249頁)とある。帰り路に卓抜な歌を返し、頓智において主従の立場が逆転するほどのものが筑波問答歌である。蛙(ヘは甲類)で名高い筑波から帰ってきている。

第二に、「帰る」という語に「替(買・交・代)ふ」の派生形としての意識があったとすると、名詞形のカヒ(ヒは甲類)という語との連関が想像される。東国から峠を越えている。その際わざわざ高みを目指すことはなく、峰のうち最も低いところを選ぶはずである。地形上、そこは峡(ヒは甲類)に当たる。

日下部の 此方の山と 畳薦 平群の山の 此方此方の 山の峡に〔夜麻能賀比爾〕 ……(記90番歌謡)

そして、卵(ヒは甲類)とも関係する。先述した雄略紀八年二月条に、「国の危殆きこと、卵を累ぬるに過ぎたり。」(前田本訓)とあった。カヒゴと訓まれることもあるが、もともとはカヒが通例であったと考えられている。

法を聞か未以前は〓〔日冠に卵〕に囚れるが如し。(東大寺諷誦文稿)

卵のうちに昨日は見えし靏の子の 今日はうへにもならびゐる哉(宇津保物語・藤原の君)

卵のうちに命こめたる雁のこは 君がやどにてかへさざるらん(同上)

時代別国語大辞典の「かひ[貝]」の項の【考】に、諷誦文稿とともに名義抄の「殻 カヒ」をあげ、「殻をカヒと称するのがもとで、貝の意に特殊化されたのか、もと貝の意の語であったのが殻の意に一般化したのか、卵をカヒゴと称するところからは前者かと思われるが、決定はできない。」(210頁)としている。しかし、この設問は語の本義に迫るものではない。卵をタマゴと呼ぶのは、玉のような形をしたなかに必ず子が入っているからであろう。卵をカヒゴと称するのは、殻の形態のなかに必ず子が入っているからであろう。自然界において、鳥の卵であれ、貝であれ、なかに生命体を宿していないものについてはカヒではなくカラという。からっぽなのが貝殻である。なかに生命体が宿っていれば、時間をかけて観察しているとかすかに揺れたり、殻に隙間ができて動いているのがわかる。生命体を殻が包むものをカヒと称したと考えるのが自然であろう。本稿に照らして言うなら、上述の綴(縢)れる鎧の縅に相同する。武人が殻に覆われているのと似ている。卵をカヒというのは、仏典にいう卵生・胎生・湿生・化生のなかの、殻のある卵生の特徴をうまく語っている。殻のなかに新しい命がくぐもっている。紀の冒頭は次の文章で始められている。

古に天地未だ剖れず、陰陽分れざりしとき、渾沌れたること鶏子の如くして、溟涬にして牙を含めり。(神代紀第一段本文)

「溟涬」は別訓にククモリテとあり、カガマルの音転クグモルをいう。卵の殻のなかに籠もっていることをいう言葉である。くぐもり、かがまっていながら、孵ることが予定、期待されている。和名抄に、「卵 陸詞に曰はく、卵〈音は嬾、加比古〉は鳥の胎なりといふ。呂氏春秋に云はく、鶏卵は〓〔卵偏に叚〕〈音は叚、須毛利〉すといふ。野王案に曰はく、〓〔卵偏に叚〕卵は孵らざるなり、孵〈音は孚、俗に賀閇流と云ふ〉は卵の化るといふなり。」とある。卵と殻との関係についてきちんと説明されている。卵について同様、宇津保物語に例が載る。カヘルかカヘラナイかが問題とされている。

浜千鳥 ふみこし浦に 巣もりごの かへらぬ跡は 尋ねざらなん(宇津保物語・藤原の君)

ヤマトタケルの一行は酒折宮に蚊帳を吊るして卵のように籠っている。孵る(帰る)途中である。けっして〓〔卵偏に叚〕(巣守り)ではないだろう、と皮肉に諭し返したのが「御火焼之老人」、「秉燭人」である。

また、代(ヒは甲類)とも関係する。代という語は、ある行為の結果として望ましい事態が起こること、効果が得られること、そしてその代償として支払うべき対価のことをいう。買(交・替)(ヒは甲類)という語と通じていると考えられる。新撰字鏡に「債 七経在差七敗側売四反、徴也、求也、動也、毛乃乃加比、又於保須」とある。

味飯を 水に醸みなし 吾が待ちし 代はさね無し〔代者曽無〕 直にし有らねば(万3810)

したがって、上手な歌を「御火焼之老人」、「秉燭人」に返されたからには「敦賞」(紀)、十分なご褒美をもって代としなければならなかったのである。利益、すなわち、利が得られた。カガなる音が現れている。

先述のとおり、山路1994.は「酒折宮の名義はおそらくヤシホヲリの酒のヲリに関係を持つのではないか。」(329頁)としていた。興味深い指摘である。ヤシホヲリとはスサノヲがヤマタノヲロチを退治するために作らせた酒の醸造法である。ヤマタノヲロチの形容に、「彼の目は赤かがちの如くして」(記上)、「眼は赤酸漿〈赤酸漿、此には阿箇箇鵝知と云ふ。〉の如し」(神代紀第八段本文)とある。アカカガチは今いうホオズキのことである。先に酒との関連を述べれば、蝦夷地からの行軍中の野営地で酒は飲めなかった。落語の「大山詣り」では、酒を飲んで酔っ払って暴れて髪を切られ、酒を吹きかけられて頭が蚊に食われて膨れ上がる姿が活写されている。つまり、酒折宮に入って久しぶりに酒が飲めるのは、檻である蚊帳のなかに入って安全だからである。サカヲリという名義には安心して酒が飲める檻という含意もあるとわかる。そしてまた、和漢三才図会の豹脚の小項には、「又、酒を篠の葉に灌ぎて傍隅に挿せば、則ち蚊は皆其の篠に集まる。」とも記されている。

そのような状況下でカガナベテという語が出てきているのである。すなわち、カ(蚊)+ガ(助詞)+ナベ(隠)+テ(助詞)の意である。ナブ(隠)という動詞は播磨風土記に見える。

遂に度りて相遇ひたまひ、勅して「此の嶋の隠愛妻」とのりたまひき。仍りて南毗都麻と号く。(播磨風土記・賀古郡)

別嬢聞きて、即ち、件の嶋に遁げ度りて隠び居りき。故、南毗都麻と曰ふ。(播磨風土記・印南郡)

野営地で群がっていた蚊は、酒折宮では人々のまわりから隠れている。蚊帳を吊ったおかげである。それまでは東の国で野営をくり返し、蚊に悩まされていた。周りが全部庭であるような野営と、寝殿造りのように中庭をもったものとの違いにも表れている。和名抄に「屋舎 陸詞切韻に云はく、屋〈烏谷反、夜〉は舎なりといふ。周礼注に云はく、舎〈音は謝、和名は上に同じ〉は休沐する処なりといふ。」とあり、廿巻本和名抄には、照陽舎、淑景舎、飛香舎、凝華舎、襲芳舎が列挙されている。中古に、桐壺、梨壺といった称呼が行われていた。古典基礎語辞典の「つぼ【壺・坪】」の項の解説は適切である。

胴が丸くふくらんでいて口のつぼんだ容器。土器・陶磁器・漆器・金属器など、材質はさまざまある。『日本書紀』で「都保つほ」「都府つふ」などと書かれ、上代はツホと清音であったと思われる。酒壺・茶壺・薬壺など、物の貯蔵に用いることが多い。滝壺・石壺いわつぼなどのように、周りが囲まれて深い窪みや穴になっているものもツボという。錠の掛け金を差し込む金具は壺金である。物事のねらい所や急所などを指すときもツボで表す。

また、屋敷内で、周りを建物や垣根で囲まれた小さな中庭をツボといい、「坪」とも書く。そのような庭に植えられた草木が坪前栽で、ここに植えられた木の名前がその前の殿舎の呼び名となり、そこに住む女性の名称となった。中古の後宮では、桐壺(淑景舎)・藤壺(飛香舎)・梨壺(昭陽舎)・梅壺(凝花舎)など、六舎が坪庭をもっていた。(802頁、この項、石井千鶴子)

中庭が壺である。一方、東の地でヤマトタケルは、輿に乗り蓋に覆われて行進していたと想定されているのだろうから、野営においても同様の形態だったと思われる。部屋ごと行進しているようなものである。その部屋は東の地なのだから移動式のアヅマヤと呼ぶのにふさわしい。新撰字鏡に「四阿 阿豆万屋」、和名抄に「四阿 唐令に云はく、宮殿は皆、四阿といふ。〈弁色立成に四阿は安都末夜と云ふ〉」とある。アヅマヤという言葉は建築上は四方に葺き下ろした屋根の形、その形の家のことを指すが、庭園内の休憩所のこともいう。同じく屋根が葺き下ろした方形の小さな建物で、壁を持たずに風が吹き通る。庭に配すると一点景となって趣きがある。すなわち、壺は建物に四囲を囲まれた庭であったが、アヅマヤでは庭に四囲を囲まれている。この好対照が東の国を通過して宮のある地に辿りついたことの意味合いである。そして、壺には酒が入っていて、宮建築の酒折宮では酒が飲めるのである。

「御火焼之老人」、「秉燭人」は、東の国の野営地において蚊遣り火を焚くのに従事していた。おかげで蚊は隠れ、ヤマトタケルは安眠できた。今、酒折宮では蚊帳のおかげで蚊は隠れている。どこへ隠れたかといえば、飲み干してあけてしまった酒壺の中、すなわち、宮の坪庭である。つまり、カガナベテという言葉はニハ(庭)に掛かる枕詞なのである。「かがなべて 夜には九夜 日には十日を」。巧妙な仕掛けの洒落に、圧倒、蹂躙されまくっている。

蚊のことはクチブトとも呼ばれた。新撰字鏡に「蚊 亡云反、口夫止」、「蟁〓〔昬冠に䖵〕 同、亡眠反、似於蚋稍大也、久知夫止我」、名義抄に「蚊 クチブト」とある。このクチブトなる語については二つの謂れがあったらしい。第一に、語義は未詳ながら、鳥類のカラスのハシブトガラスとの関連が類推されている。金光明最勝王経音義に「蚊 文音、加阿」とあり、カーと長く発音するものであったらしい。カラスの鳴き声もカーである。カラスがカーと鳴いてその口から蚊が出てくることを思い描いてみると、その煩わしさ、嫌ったらしさは連想が働いて理解されやすい。カガナベテが蚊が隠れることを意味するなら、カラスの口に隠れたことを表すことになる。カラスは黒い。枕詞ヌバタマノ(烏羽玉の)は黒、髪、夜などにかかる。カガナベテという枕詞は夜(ヨは甲類)と密接な関係にあって正しいことになる。

第二に、クチブトと言われれば口の太い状態を指すものと思われる。口を大きく開けるオホグチ状態ではなく、口唇部分の分厚さを示すものだろう。器物であれば容器の口縁部が太く作られているということ、碗ではなく壺に当たる。動物の器官でなら唇である。金光明最勝王経音義に「脣又作〓〔脤の左右反対〕 信音、久知比留」、和名抄に、「脣吻 説文に脣吻〈上の音は旬、久知比留、下の音は粉、久知佐岐良〉と云ふ。」とある。クチビルとは、口の縁の部分が血を吸った蛭(ヒの甲乙不明)(注4)のように膨らんだ状態を表した言葉である。ヒルは蛭類に属する環形動物の総称で、体長は三~十センチほど、体は筒状ないし扁平で、三~四個の体節から成り伸び縮みする。体の前後に吸盤があり、前の吸盤の底に口があって血を吸う。池や沼、水田などの淡水にいるチスイビル、ウマビルばかりか、海水に住むウオビル、ウミエラビル、陸上の草陰などにもヤマビルといった種類がいる。このうち、チスイビルがヒルの代表格である。人間にとって直接の害虫ゆえ関心が高まる。ヒルという生き物は唇という器官を使って吸血し、人の唇のような分厚い体型になる。自己言及的な説明を伴った名前となっており、古代の人に特有の賢明さが表れている。

ヒルの吸血性を利用して腫物などの瀉血療法に用いられたことは、上述の正倉院文書、大友路万呂請暇解に見えるとおりである。つまり、クチブトという言葉は蛭治療の休暇と関連している。同音の蒜(ヒは甲類)については、記では筑波問答の直前にアヅマの地名譚として出ている。足柄の坂本の坂の神が白鹿となって襲いかかって来そうになったとき、食い残した蒜の片端でその目に命中させたというのである。目に中てたからアヅマと言ったという説話である。

もとより、このアヅマの地名譚の真偽を問うには及ばない。洒落仕立ての話(咄・噺・譚)だからである。重要なのは、鹿を退治するために矢の代りになるような刈株の植物種として蒜が用いられている点である。新治との関連で見た墾道の歌(万3399)にも刈株があった。鹿退治の話になっているのは蚊火と鹿火との同一性によっている。鹿火によって出る煙は弓矢の矢に相当する。それを叶えたのである。よって、「秉燭人」に「敦賞」しただけでなく、「以二靫部一賜二大伴連之遠祖武日一也」(景行紀)ことになっている。矢を入れる靫という武具が取り沙汰された由縁である。行軍を叶えるに功があったから、「行き(キは甲類)」という言葉との洒落から「靫(キは甲類)」が持ち出されている。自然な流れの追加記事である。

わざわざヒル(蒜)という植物を持ち出している。ノビルは五~六月に茎の先に小さな散形花序をつけるが、花の後には紫色の零余子をつける。ムカゴは植物の腋芽で栄養が貯蔵されて球状に膨らんだものをいう。成熟すると落ちて、そこから発芽し繁殖する。珠芽、肉芽、仔芽などとも書く。鹿の目に蒜の片端を中てたというのは、ムカゴを目に向けたこと、芽をもって目を制したということである。同音の蛭とも掛けていて、縁語のネットワークから蚊はクチブトと呼ぶにふさわしい。そこから、カガナベテという枕詞は同音の昼(ヒは甲類)、そして日とも密接な関係になることになる。ヤブカ(豹脚)は昼夜の別なく現れて悩まされる。以上のことから、記紀それぞれ26番歌謡に「カガナベテ ヨニハ…… ヒニハ……」という言葉の連なりが生れていると理解される。

ヒルについて関連する事項としてはヒルコがある。記紀の国生みの説話のなかでいわゆる生みそこないとして現れている。

くみどに興して生みし子は、水蛭子。此の子は、葦船に入れて流し去りき。次に、淡島を生みき。是も亦、子の例には入れず。(記上)

遂に為夫婦して、先ず蛭児を生む。便ち葦の船に載せて流す。次に淡洲を生む。此も亦児の数に充れず。(神代紀第四段一書第一)

次に蛭児を生む。已に三歳になるまで、脚猶し立たず。故、天磐櫲樟船に載せて、風の順に放ち棄つ。(神代紀第五段本文)

国生みの説話は、イザナキとイザナミが「国土を生み成さむ」(記)、「洲国を産生まむとする」(神代紀第四段本文)ときの話である。導入部では、二神が「底下に豈国無けむや」(紀本文)、「吾、国を得む」(一書第二)、「当に国有らむや」(同第三)、「其[浮膏]の中に蓋し国有らむや」(同第四)と言っている。生みたいのは国、国土、地面である。それも「塩こをろこをろに描き鳴す」(記)海のなかの話である。本邦においての大陸たるクニ、島嶼であるシマに満たないものとして、ヒルコ(「水蛭子」、「蛭児」)やアハシマ(「淡島」、「淡洲」)が挙げられている。確かならざる地面である。数に入れないと断っているのは数え唄にならないということを意味しよう。地面がぬかるんでいたら数え唄を唱えながら遊ぶ羽根突きどころではない。羽根突きについては後述する。

記紀の話は、アシ(脚)が立たないからアシ(葦)の船に載せたという洒落であろう。歩けずに、また、国生みで失敗しているとすれば、浅瀬ぐらいにしかならなかったところということである。浅瀬に砂が堆積し、水面上にわずかに現れたり消えたりするところである。洲と呼ばれる。万葉集に「渚」、「洲」の用字がある。三角洲になる洲には当初葦が生えているが、川や湾の水の流れによって姿形や場所を変えていく。脚が立たないから葦船に載せて移動させるとの洒落は、次第に海水に浸り、深度が増して葦が枯れて倒れ流れたり、塩分濃度が増して葦が育たなくなったことをも含意していると思われる。転変を繰り返す地形である。そして、砂泥が目立つことに注目した語に「沙土」という語がある。ス(砂・沙)+ヒヂ(泥)の意で、「沙土煑尊。〈沙土、此には須毗尼と云ふ。亦……沙土根尊と曰す。〉」(神代紀第二段本文)とあり、記の、「須比智邇神」に該当する。「吸血」ときわめてよく似た語である。スイチヒルは沙泥に生息していると知れる。

なかなか国土として固まらない浅瀬は、エビ(海老)が巣を作るところである。巣が洲に作られているのだから、正真正銘のスである。巣という字は、説文に、「巢 鳥の木上に在るを巢と曰ひ、穴に在るを窠と曰ふ。木に从ひ、象形。凡そ巢の属、皆巢に从ふ」とある。和名抄にも「巢 孫愐に曰はく、鳥の巣の穴に在るを窠と曰ひ、樹に在るを巣〈音は曹、訓は須、一に須久布と云ふ〉と曰ふといふ。」とある。巢の字の頭の巛は、雛の頭の毛の逆立った形とされる。また、説文に、「川 貫穿して通流する水なり。虞書に曰く、〓〔巜の半分〕巜を濬へて川に距るといふ。言の深きこと、〓〔巜の半分〕巜の水会ひて川と為るなり。凡そ川の属、皆川に从ふ」とある。巛という形において、巣(巢)でもあり、川(巛)でもあるものと言えば、エビの巣のこと、夷ということになる。確かに、東北地方はなかなかヤマト朝廷に編入されない夷狄であり、行政区分の「国」とならなかった地方である。そして、甲殻類のエビは過剰なほどたくさんの脚を持っていて、葦の群生地に棲息しており、記紀の脚と葦の話を彷彿とさせるものである。作ってはいずれ崩れてしまう、産卵のためだけにあるのがエビの巣である。前にある脚を使い、砂粒を持ち上げては巣穴を拵えていく。穴の底から砂を運んで周りに積み上げていっている(注5)。

鳥の巣も雛が孵って巣立ったら放置される。しかし、完全に倒壊しなければ、あるいは別の個体が補修して再利用し、再度抱卵のために棲むことがあって古巣に戻るように感じられている。エビの巣の場合はそうはいかず、いずれ流されてしまうし、積み上げた砂が水面上に出ることもない。クニにもシマにもならないから、国生みとしては失敗ということになる。そのうえ鯛を釣るための餌にするエビは、陸上で歩くことができない。腰が曲がり、長いひげを持っており、長寿を表すものとされ、早くから「海老」という字で表された。和名抄に「鰕 七巻食経に云はく、鰕〈音は遐、衣比、俗に海老の二字を用ゐる〉は味は甘、平、毒無き者なりといふ。」、延喜式・主計式に「海老一升」とある。主役が「御火焼之老人」(記)と翁に設定されていた話と符合する。

ヤマトタケルの一行が縦断してきた関東・東北地方は夷の地であった。強行軍に足が萎えてしまい、足が棒になり、歩けなくなっている。蹇である。新撰字鏡に「癖 疋亦反、入、腹内癖病也、足奈戸也」、和名抄に「蹇 説文に云はく、蹇〈音は犬、訓は阿之奈閇、此の間に那閇久と云ふ〉は行くこと正しからざるなりといふ。」とある。霊異記・下二十には「蹇」とあり、その箇所は法華経・譬喩品第三の偈に当たる。談山神社蔵法華経院政期点に、「斯ノ経ヲ謗セムガ故ニ罪ヲ獲ムコト是ノ如シ。若シ人ト為ルコト得テハ、諸根暗鈍ナラム。矬ヒキニ陋カタナク〓〔病垂に戀〕テナヘ蹇アシナヘニシテ盲メシヒ聾ミミシヒ背セナカ傴カカマル ククセナラム」とある。

言い伝えにいう蹇の状態の最初は、国生みの話にある「水蛭子」(記)、「蛭児」(紀)である。洲=巣にいるのはヒルの子のはずだからヒルコというわけである。その蛭子命が祭神となっているのは、西宮が本家とされる戎神社である。ヤマトタケルの一行は、アヅマハヤと歎いた地を経巡って帰って来た。東から帰り西に来た。酒折宮は相対的に西宮ということになる。えびす神社の年中行事として最大のお祭りは十日戎である。一月十日に商売繁盛を願って参拝する。前日の九日の夜には御狩神事が行われる(注6)。すなわち、かがなべて、夜には九夜、日には十日を、の文言は、えびす神社の祭礼のことを含み物語っている。あるいは、この歌に啓発されて西宮神社の祭礼日程が決まっている。

十日戎には、「商売繁昌笹持って来い」と唱えられる。笹に小宝を吊るしたものが縁起物として貴ばれる。喜田川守貞・守貞漫稿・春時に、大阪の今宮神社の十日戎の祭礼の様子が活写されている。

古き小唄に、「十日ゑびすの売物ははぜ袋に取鉢銭叺小判に金箱立烏帽子湯出蓮才槌束ね熨斗笹をかたげて〓〔行構に鳥〕足」。はぜぶくろ、ぜにがます、たばねのし等真物に非ず。摸物を云也。小宝の中に加レ之也。ゆでばすと云は蓮根を水煮にしたるを云。蓮根は蓮藕也。野外に売レ之。其詞に、「のばすのばす」と云。金銀を殖すを俗にかねを延すと云。野蓮と延すと和訓近きを以て吉兆とする也。

小宝の図 小宝と云は小判一分判丁銀等銅鉛及び土を以て摸二造之一たる米升米俵熨斗鮑銭叺木槌大福帳鎰各一はぜ袋赤紙黄紙等。

竹に准ずれば大形の子宝也

生笹三四尺小宝大小二種あり

……小宝は全家詣と雖ども、各自非レ買レ之なし。一戸一箇を買て神檀に置レ之、昨年の古物を去り代る。小宝価大約二三十文。又小宝と同店に売ず別店に竹枝を売る。此竹枝に小宝を結び付て神棚の上に挟む也。(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1444386/1/451、漢字の旧字体は改め、適宜句読点を施した)

どうして小宝が笹につけられたかについては、和漢三才図会にあったように酒の匂いのするササ(篠)を以て蚊が集まったことと関係があるのだろう。利持って来いとの洒落である。吉井1999.に、「吉兆類を下げる笹、「商売繁昌笹もってこい」と景気のよいかけ声のもとに飛ぶように売れる笹は、もともとササすなわち神酒を意味したものではなかったろうか。」(378頁)と指摘がある。酒折宮の話の展開形といえる。

祭神のえびす神の像は、足がなく、ないしは蹇で、鯛を釣りあげた姿である。海老で鯛を釣るという諺を具現化している。小さなエビを餌にして、美味で珍重されるタイという釣果を得ることから、わずかな元手をもって大きな収穫、収益、すなわち、利を得ることをいう。めでたいことは浅瀬でエビの巣を見つけることに始まる。浅瀬のスヒヂ(沙土)に幸せの素がある。スヒチ(吸血)する蛭の、それもまた子が、おめでたい物事の原初である。よってヒルコが神さまなのである。山路1994.に、筑波問答歌は「神社縁起と全く関係をもたぬもの」(327頁)とあるが、えびす神社の祭神が蛭子神である由来は記紀の国生み章に既存である。それに輪をかけたのが筑波問答ということになる。そして、えびす神社の御利益は商売繁昌である。商売上の利益は利である。西宮にエビスの名がまつわると知れる文献上の記録は、平安末期の台記(康治元年(1142)正月)や広田社歌合(承安二年(1172))が確例とされているが、上代からえびす神やえびす信仰は存在していたと考えるのが妥当である。

吉田2013.に、「ヒルコとエビスは異界的な荒々しい異形のものという共通項を有していた。その異形のものを祭ることが豊漁をもたらすという信仰がヒルコとエビスの共通点であったが、その結びつきはこれも難波の対岸の西宮に発している。」、「ヒルコが流れつき祭られた武庫は、向うの意、つまり難波の対岸を指し、ヒルコは難波辺りから流され、対岸の武庫で拾い上げられ、その中の西宮で祭られたというように、中世以降は理解されたということができる。」(262~263頁)とある。向こう側が重要なのではなく、向こうの洲になっているところが肝心なのである。湿性の虫について検討されるべき事柄である。難波宮の海岸は「津」であり、大きな船が停泊するのに都合のいい地形である。人がヒルに喰われる心配も少ないが、急に深くなっていてエビは棲息しにくい。彼岸の西宮は「洲」であった。なぜ西宮という地名が生れたかについては、津国(摂津国)の対岸どうしである点が強調されようが、広田社歌合の歌群からは西方浄土の思想まで含めて考えなければならないと指摘されている(注7)。対して筆者は、飛鳥時代のヤマトコトバそのものを所与のものとして研究対象としており、語源を探るという立場には立たない。無文字文化の上代にそう呼ばれていたから、そういう対比を考えたに違いなかろうという議論をしている。西方浄土が関係あるとする説は後付けである可能性が高い。

西宮神社については傀儡子の存在も特徴的である。傀儡子が歴史上いつ頃から活躍していたか不明である。和名抄以降では大江匡房・傀儡子記(1087)に載るが、西宮にまつわるとする記述は見られない。西宮との関連は近世書に下る。

菱川師宣・このころ草(1682)に、「津国にしのみやより出るくわいらいしといへるは人形箱をうしろにおゐて是も春は他こくへめくりて家々にて人ぎやうを廻し袖こひをするおさあひつきしとふてあれあれしやのしやのころもがきたはとて友をよぶくわいらいしおとけものにて人形につゝみたいこをうたせきつねを出しておどす也」(菊池2006.46頁、漢字と繰り返し記号を補正した)とある。カガムとクグムとが音転であることから、西宮神社に付会されているものと想定される。筑波問答「かがなべて」の歌の余韻が響いている。

記紀で葦船に載せて流し遣ったところは、国生みによって生まれた本邦の国土の外と想定されたことだろう。エミシ、エビスと呼んでいる。訓として表記されたものとしては、神武前紀に「愛瀰詩」(紀11歌謡)、新撰字鏡に「蝦夷 衣比須」とある。時代を追ってだんだんとエビスとばかり言うようになっていく。ヤマトタケルの東征は、「悉言二‐向荒夫琉蝦夷等一」(記上)、「蝦夷既平、自二日高見国一還之、西南歴二常陸一」(景行紀四十年是歳)とあり、エビスの地を巡ってきたことが明記されている。ヒタチノクニが常陸国と記される所以については別に考える必要があるが、その字面からは、常に陸、すなわち、エビが巣を作るような遠浅の海水面下ではないとの謂いを記したものだろう。エビがスを作る夷の地ではなく、クニ(国)なのだと主張し始めていることになる。

筑波山のことを、万葉集では「筑波嶺」(「築羽根」(万383)、「筑波根」(万1497)、「筑波嶺」(万1753・1754・1757・1757・1758・1759題詞)、「筑波祢」(万3350・3351・3388・3390・3391・3392・3393)、「都久波尼」(万4367)、「都久波祢」(万4369))と呼んでいる。また、「小筑波嶺」(「乎豆久波祢呂」(万3394))、「小筑波嶺」(「乎豆久波乃祢呂」(万3395))ともある。ツクバネとは衝羽根のことで羽根突き、羽子突きのことである。羽子板(胡鬼板)を使い、ムクロジの種に鳥の羽をつけた羽子(胡鬼の子)を突き合った。江戸時代にはお正月の女の子の遊びとされたり、飾り羽子板を作って浅草寺の羽子板市で売られるようになった。その起源は文献上は室町時代までしか遡れないとされる。下学集(1444年頃)の「羽子板〈正月之を用ふ〉」の傍訓に「ハコイタ」、「コキイタ」の二様が付されており、貞成親王・看聞御記に、「女中近衛・春日以下、男長資・隆富等朝臣以下、こきの子勝負分方、男方勝、女中負態則ち張行、殿上に於て酒宴深更に及び、……」(永享四年(1433)正月五日)、「……宮御方ヘ球杖三枝、玉五〈色々綵色〉、こき板二〈蒔絵置物、絵等風流〉、こきの子五、進められえし言語道断殊勝、目を驚かし了んぬ、御自愛極み無く、若宮まで入られ思し食し、此の如き物進められし条、殊く喜悦珍重也」(永享六年(1435)正月五日)とあるのが古い例とされている。

それでも万葉集でツクバネという言葉があるから、古くからあったのだろう。使い方は、カガの音つながりの鏡と同様である。神獣などが描かれている装飾面ではなく、平らに磨かれた何もない面が実用のミラーである。絵、後には押絵の施された側ではなく、反対の何も描かれていない平らな方で羽根を突く。突く羽根にはムクロジの堅い種子を使う。実の皮がつるんと剥けて黒い種が出てくる。果実の部分にはサポニンが含まれていて泡立つ。シャボンの成分サポニンである。和漢三才図会に、「無患子 ……或ハ鑿リ二一孔ヲ一、植ヘテ二小キ羽ヲ一、以二小板ヲ一鼓チ二上レバ之一、則チ頡頏して以為二遊戯ト一。称ス二之羽子ト一。正月弄ハレ之也、取ルカ二鬼見愁ノ之義ヲ一乎。其子ノ皮、煎ジテレ汁洗ヘバレ衣ヲ能去サルレ垢ヲ。又漬テレ水ニ以レ管ヲ吹ケバ、則泡脹レ起以為レ戯ト。〈俗云奢盆〉。……」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1899468/1/258、漢字の旧字体は改めた)とある。ムクロジの実を使う二つの遊び、羽根突きとシャボン玉が記されている。羽根突きが交互に突き合うところが、筑波山の男体山と女体山の二嶺に表象されており、突羽根と筑波根がしばしば洒落の対象となっていたのだろう。二つの凸起が特徴的である。名義抄に「凸 ツバクム」とある。ツクバの音を含んでいる。その間に凹、クボがある。新撰字鏡に「凹 容䆘二同、候扶・於洽二反、久保无」、霊異記・中第五に「撫凹村」とある。クボサは利とも書く。利益、利潤のことで、「利」(推古紀十二年四月・二十年是歳)とある。「利」はえびす神社に見たとおり、カガともいう。凸と凹とがあるから足に利いてくる。平らだったら歩くのに疲れない。

凸凹があって利く道具の筆頭は、古語にいう「鋸」である。新撰字鏡に「鋸 居御反、削刀也、割也、乃保支利」、和名抄に「鋸 四声字苑に云はく、鋸〈音は拠、能保木利〉は刀に似て歯有る者なりといふ。」とある。そのなかでも大きな鋸、大鋸のことはカガリ(ガガリ)と呼ばれた。新撰字鏡に「鉪 加々利」、「〓〔金偏に然〕 加々利」とある。ここにもカガなる音が現れている。凸凹ある大鋸の形の筑波山で伐られたのは、きっと羽子板という板のことだと連想が及んだに違いない。和漢三才図会の豹脚の項に見たとおり、大鋸屑は蚊遣りに使われた。ただし、渡邉2014.ほか多くの論者は、古代には、建築部材を横挽きにする鋸はあるが、縦挽きのいわゆるカガリは見られないとしている。わずかに、吉川1976.において、古代にも縦挽きの鋸は存在したとし、そうでなければ正倉院にある赤漆文欟本厨子のケヤキの一枚板など、到底、楔割りでは板に成らず、ましてや玉杢部分などは得られないとしている。筆者は、挽き方に専用ということはなく、粗く挽き伐れるものとしてカガリはあったのではないかと考える。言葉の成り立つ行程に思いを致しても、利く鋸という意味でのカガ(利)や、ガリガリ(擬音語)という語から、カガリ(ガガリ)という語は形成されているのではないかと推測する(注8)。

シャボン玉については、喜田川守貞・守貞漫稿・生業下・さぼん玉売の項に、「三都とも夏月専ら売レ之。大坂は特に土神祭祀の日専ら売来る。小児の弄物也。さぼん粉を水に浸し細管を以て吹レ之時に泡を生ず。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1444386/1/102)とあり、吹き玉とも呼ばれた。吹き玉には他に、ホオズキを吹くものがある。同・女扮中・宝暦六年印本に所載少女図の項に、「此処女の所為は筆軸の如き管本を割り広げ、以レ之て鬼灯を弄する体也。今世も少女弄レ之。鬼灯実の種を去り空として弄レ之。」(同https://dl.ndl.go.jp/pid/1444386/1/182、漢字の旧字体は改め、適宜句読点を施した)とある。ホオズキは古語に「鬼灯(酸漿)」という。酒折宮の関連でヤシホヲリの酒を見たとき、ヤマタノヲロチの目の形容に「赤かがち」、「赤酸漿」とあった。やはり、カガなる音が現れている。

吹き玉はガラス吹きのこともいう。ガラスの珠を作る際、管から息を吹いたからである。古代から蜻蛉玉は知られている。羽子は蜻蛉を模したともいわれ、正月に羽根突きをするのは夏に蚊に食われないで済むというおまじないともされていた。一条兼良著・一条兼冬補・世諺問答(天文一三年(1544))に、「問て云。おさなきわらはのこきのこといひてつき侍るは。いかなる事ぞや。答。これはおさなきものゝ蚊にくはれぬまじなひ事なり。秋のはじめに蜻蜓といふ虫出きては。蚊をとりくふ物なり。こきのこといふは。木連子などをとんばうがしらにして。はねをつけたり。これをいたにてつきあぐれば。おつる時とんばうがへりのやうなり。さて蚊をおそれしめんために。こきのことてつき侍るなり。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/2539657/1/7~8)とある。胡鬼の子の、蜻蛉が蚊を食うのを謂れとしている。この伝承からも、カガナベテは、カ(蚊)+ガ(助詞)+ナベ(隠)+テ(助詞)の意であることが確認される。

羽根突きでは数多く突くことを競った。数え唄を歌いながら突いた。たくさんの羽根突き歌がある。例示すると、「一人きな 二人きな 見てきな 寄ってきな いつ来てみても 魚子の帯を 矢の字にしめて 九の世で一丁よ」(小島ほか2009.1438頁、「羽根つき歌」の項、赤羽由規子)、「ひとめ ふため みやかし よめで いつやの むさし ななやの やさし ここのや とーお とーおで一貫貸した」(中田2009.270頁)、「一子に二子、見渡しゃ嫁子、いつよりむさし、なーんのやくし、ここのやじゃ十ょ」などと言っている。尾張童遊集には、「ヒイヤフゥ。ミデヨ。イヽツデム。ナァナデヤァ。コウコデ十ヲ くり返し十の処二十三十とかゆる計也 三州岡崎にては ひねふねふんだる だるまがよるもひるも 頭巾かぶり とをいた 如此くりかへしくりかえしつく」(浅野ほか1977.375頁)とある(注9)。すなわち、記紀の26番歌謡に「御火焼の老人」、「秉燭人」が当意即妙に答えたのは、その返し方自体からしても羽子突きに相当するもので、数え唄の一種のように歌っていてそのパロディー仕立てであったということである。歌う内容と歌う行為とが互いに言及しあう様相を呈している。

酒折宮で歌を返したのは「御火焼の老人」(記)である。カヒ(鹿火・蚊火)の番は屋外の作業員である。屋外のヒタキといえば鳥の鶲がいる。記にオキナ(翁)と断ってあったのは、鶲の字に翁の字が現れる点からも頷ける。ショウビタキ(尉鶲)の頭部は灰色をしていて白髪っぽい姿に見えるため、翁の字が与えられたのではないかとされている。また、キビタキ(黄鶲)は俗に京女といい、オオルリ(大瑠璃)は東男といわれる。それぞれガラス玉(蜻蛉玉)のように耀く目と美しい羽を持つ鳥である。艾に関連したヒトルタマにあった火齊珠は、翡翠火齊といわれる美しい羽子のことを表すこともある。美しい鳥の羽と美しい宝石とが同じ言葉で表されるのは、羽子によって結びつく点から納得がいく。輝(耀)くように美しい羽根をしているというわけである。やはりカガなる音が現れている。それを筑波ならぬ衝羽根で突き合った。

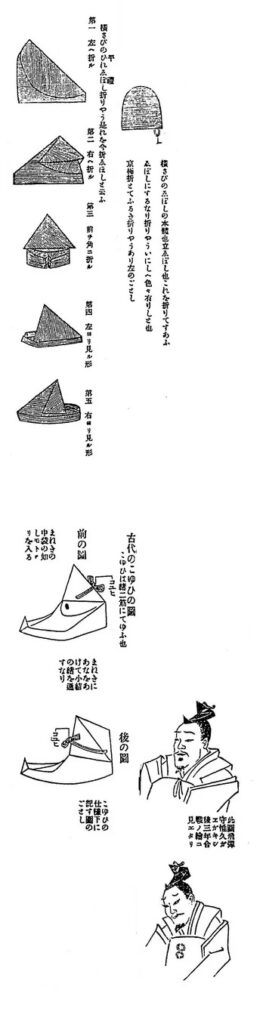

「御火焼之老人」、「秉燭人」は、ヤマトタケルのデリカシーに欠ける問い掛けに、完全に頭にきて歌を返した。彼のような随員が頭にかぶる被(蒙、冠)りは、ヤマトタケルのような貴人がかぶる偉そうな冠とは異なり烏帽子である。エボシとエミシの音はよく似ている。紀に「侍者」と断ってあるから侍烏帽子であろう。烏帽子の形態はさまざまでいくつも形態がある。伊勢貞丈・貞丈雑記に次のようにある。

一、横さびのゑぼしは、素襖きたる時かぶるゑぼし也。今時は侍ゑぼしと云ふ。古は士農工商ともに常にかぶりたる平服なり。侍のみかぶりたるにはあらざれば、侍ゑぼしといひがたし。又近代は納豆ゑぼしといひ習はしたり。弥非也(今時田舎ノ寺ヨリ檀那ヘ納豆ヲ送ルニ、薄キ板ヲ三角ニ折曲ゲテ紙ヲハリテ底ニシテ、ソレニ納豆ヲ盛ル也。其納豆ノ入物ニ似タル故、納豆烏帽子ト云フナリ。)此の横さびのゑぼしも古はやはらかなる立ゑぼしにて、それを折りて三角のまねきを作りたる也。まねきは即ひれ也。是れもひれゑぼしの内也。今はこはくぬりかため、まねきをば切りはなしてとりおきにこしらへたる、故あらぬ物の様になりたり。

右[左]は昔様とも京極様とも云ふ折かた也。図の一二の次第のごとく段々に折るべきなり。

〈〔頭書〕古ハ紗絹ニ漆ヌリテ作ルユヱ、ヱボシヤハラカ也。常ニキルユヱモメテシハヨル也。鳥羽院衣文ト云事ヲ始メタマヒシ以来、ヱボシヲ紙ニテ張ヌキニシテ、モメタルシワノ形ヲ木形ニテ打出シテ是ヲサビト名付ケタリ。木形ニテ打テバイカヤウニモサビノ形出来ルユヱ、サマサマノサビヲ作リタルナリ。〉

一、上古の折ゑぼしは(右のよこさびなり)うすくやはらかにて、立ゑぼしを折りて折ゑぼしにしたる也。さればまねきも(三角ナル所ヲ云フナリ)ふたへになりて袋の如し。其の袋の如くなる内へ髪のもとゞりを入れてかぶりしなり。……一、ゑぼしのこゆひと云ふ物も、古と今替りあり。古の小結の形如左。

〈古の人は月代そる事なく、惣髪にてもとゞりをいたゞきの真中に上げて組緒の平きにて長く巻きてちやせん髪にゆひしなり。ゑぼしのまねきの袋の如くなる中へもとゞりを入れて、こゆひにてまねきにもとゞりをゆひそへておくゆゑ、かけ緒をせされどもゑぼしぬげぬなり。〉(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/771946/1/27~28、漢字の旧字体は改め適宜句読点を施した)

横から見れば凸凹凸状になっている。萎烏帽子を烏帽子懸けで首に結い止めるため、必然的に烏帽子の中ほどは凹むことになる。筑波の嶺のような二嶺ある形である。彼はそのような形の侍烏帽子を被っていたのだろう。やはりカガなる音が現れている。その烏帽子被りが名歌を歌い返し、精彩を放って輝いている。

以上、無文字文化のなかのこととして筑波問答「かがなべて」歌を探った。これでもかというほどに重ね合わされている洒落、なぞなぞに、圧倒される思いがする。文字に呪縛され、知識に飼い殺される以前の、豊かな言葉の知恵のなかにヤマトコトバはあった。文字という媒介なしに言葉をやり取りしている。商取引に譬えれば言葉の物々交換ということになる。通貨を持たない物々交換は、需要と供給とが片務的ではありえず、必ず相互的に完全一致しなければならない。言葉において文字という証文を持たない交渉は、言葉と事柄とが背中合わせにくっついていなければ成り立たない。これがいわゆる言霊信仰の本来言われるべき姿である。事柄を言葉として表すとともに、発する言葉がその通りの事柄になると信じなければ物事をやり取りすることが叶わなくなる。無文字社会という社会が成立する前提として、言霊信仰という契約が暗黙のうちに取り交わされていた。本稿に見た「かがなべて」の歌問答のように、上代説話は言葉がその発せられる場において必然性をもつこと、言葉自体が自己言及的(self-referential)、ないし、自己述語的(autological)な性格を帯びつつ確からしさを担保しながら発せられて閉じた系として言語世界が形作られていたのである。それこそが無文字社会の説話であり、上代の智恵と呼べるものであった。

逆に言えば、文字に兌換できない言葉は、必ず自己言及的、自己述語的ということになる。そうでなければ、多くの人々に当該語の正当なることを共通認識とすることはできない。我々には、そのようなそもそもの前提への問い掛けが求められている。言語のビッグバン時点の謎をも呼び覚ますことであり、ほぼ未開拓の領野に位置している。言葉が自己言及的に説話に語り込められている時、その言葉も説話も行動もすべて正しいと証明されるものなのである。

自己言及性については、エピペニデスの「嘘つき」のパラドックスから説き起こされることが多い。事の本質は、言明が主張することと、言明がなされる仕方との間に、語用論的な自己言及性(再帰性)が起こり得る点である。竹内2002.はS・J・バートレット、P・スーパー編『自己言及』(Steven J. Bartlett, Peter Suber(ed.):Self-Reference;Reflections on Reflexivity, Martinus Nijhoff Philosophy Library, Volume 21, Martinus Nijhoff Publishers, 1987.)の「序論(Introduction)」に依りながら、その諸相をまとめている。そのなかの「人類学における再帰性」の項に、ウォーフ『言語・思考・現実(Language,Thought,and Reality)』が「言語学的な再帰性」について述べたくだりをさらに簡潔にし、「思考は言語によって決定され、思考はそれを表現するために言語に頼る、という主張は、それ自体再帰的である。なぜなら、言語学的相対性仮説は、まさに言語によって表現された思考の集合だからである。」(59頁)とまとめている。

その再帰性を逆手にとって、言葉という集合を自己述語的に仕立て上げられれば、言葉どうしの循環的な振動によって、言葉が事柄と一体化するという離れ業が可能なのである。自明の理の証明である。仮に造語するなら、逆説ではなく順説、背理ではなく腹理、paradox ではなく interdox, transdox を構成するということである。言霊信仰はここに生まれる。竹内2002.は、「ユーモアにおける再帰性」の項を立て、「[言葉遊びによって生ずる意味の]再構成は、突然起こる反動的な意味の転換、ふつうは意表をついた殺し文句の意図が存在する場合のように、しばしばユーモアの中に含まれている。ユーモア、すなわち意味の異なった位相を素早く感知する能力や、再構成、独創性、遊びは、自己言及性を含みうる才能を織り込んでいる。」(62頁)とする。Bartlett & Suber, op.cit. は、「Three brothers move to California to start a cattle ranch. When they have bought the rand, they phone their mother, asking that she name their ranch. The name she suggests is; “Where the sun’s rays meet.”」という例をあげている。場所がカリフォルニアだから、「sun’s ray(太陽光線)/son’s ray(息子たちのひらめき)」が交わるところ、という洒落を言っている(注10)。「御火焼之老人」、「秉燭人」の歌い返しは、場所が、新治、筑波、甲斐国酒折宮という設定の上で、素早くして過剰なる殺し文句を言っているのであった。もはや、heterophonidox とでも呼んだ方がよいのではなかろうか。微妙に音程の異なる旋律を一斉に奏でられて、苦虫を噛み潰すように聴かされているからである。なお、竹内2002.も指摘するとおり、自己言及性の裏面には、精神の機能障害がついてまわる(注11)。

この景行朝の筑波問答の作者が誰であったか、史実か机上の作か、といった問いは、もはやナンセンスであると解されよう。それらを含めた形で、聖徳太子(皇太子)と蘇我馬子(島大臣)も、なぞなぞ仕立てで「天皇記・国記・……本記」(推古紀二十八年是歳)を記したのだろう。今日に伝わる上代説話のもととなったようである。さらに引き継いだ天武朝の書記官も、「帝紀及上古諸事」(天武紀十年三月)を記定して、無文字社会から文字社会へと橋渡しした。みな、言葉の本質、真髄を知り抜き、知り尽くしていた天才たちであった。したがって、文章の一つ一つ、言葉の一つ一つに十分な検討を加えることが、上代の知恵をよみがえらせる唯一の方法なのである。今日の思考の枠組みを当てはめて、理解できないものはすべて「神話」であると片づけることは、何ひとつ上代人の精神に近づいておらず、近づこうとする意思すら持たないことをさらけ出して恥じていない。筆者は、ヤマトコトバのからくりが潜み隠れているものとして古事記、日本書紀、万葉集を読むことにより、上代の精神誌(psychography)を照らし出す試みを行っている。

(注)

(注1)本稿は、記紀25・26番歌に、多重、多相に多様に仕掛けられている「なぞなぞ」について検討している。同歌は、連歌の始まりとする説が古くより行われている。筆者が述べる「なぞなぞ」は、中古以降、今日に至るまで使われている意味とは少し異なる。上代の言葉づかいには、それ自体で今日の目で見て「なぞなぞ」ではないかと思われる穿った定義づけがされ、使用されている側面が強い。枕詞と呼ばれるものは、四・五音から成る一つの言葉に意味を多重に詰め込んでしまったものである。だから上代語の理解には「なぞなぞ」的感性が必須となる。時代が下り、言葉が表層的にしか用いられなくなると、「なぞなぞ」が言葉を使う際の常態ではなくなり、開始の合図をもって遊ばれるゲームに括られていく。そうなって以降の様子については、鈴木1981.に、「和歌の会の余興として連歌が詠まれたが、その際に「なぞなぞ」も行われることがあった。源師時の日記『長秋記』保延元年(一一三五)六月六日の条に、「於レ院有二和歌一……事畢、有二連歌幷なぞなぞものがたりの事等一」と見えているのは、その証となる。ここにいう「なぞなぞ物語」は、或いは純然たるなぞ掛け遊びをさすのではなく、『実方朝臣集』や『讃岐入道集』に見られるような、「なぞなぞ」を和歌に詠む遊びをさしていっているのであるかも知れない。」(57頁)と示されている。なぞなぞの問答をしている連歌ではあるが、長秋記の記事は、「不読応製臣上字、事畢有連歌……」とあって、歌会がしらけて終って仕方ないから連歌でもするか、ついでになぞなぞ物語、というように、興が乗って行っていない。「なぞなぞ」を歌に仕立てるには生憎の日であったらしい。ゲームと化した「なぞなぞ」の成れの果てである。

(注2)ガガイモは古名にカトリグサとも呼ばれた。後述する蚊遣火との関係については未詳である。

(注3)拙稿「神武記東征伝の槁根津日子について」参照。

(注4)クチビル(唇)がヒル(蛭)という語の展開形であると認めるなら蛭のヒは甲類である。

(注5)拙稿「ヒルコ考」参照。

(注6)御狩神事については、柳田1941.のなかで、「三つの例[安房上総のミカリ・オミカハリ、摂津西宮の正月九日の忌籠り、阿波の奥木頭(オクキトウ)の北川のミカリ・ミカハリ]を綜合して考へると、ミカリが御猟では無く、身を替へるという意味のミカハリであつたことが稍々わかる。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/1062580/1/66)としている。これには反論もあり、小川1999.は「獣肉を神饌とする祭りとの関連も考える必要があろう。」(320頁)とする。当該の西宮神社のそれについても、吉井1989.に、「西宮の場合を仔細に見ると、一概にミカリが直ちにミカハリに通ずるものと言うことも出来ないように思われる。」(282頁)とある。ただ、古来の伝統は、幾重にも織り成されてできたテクスチャーだから、意味合いを多重に考慮しなければならない。忌籠りの形態は、卵という語と軌を一にするものと筆者には思われる。

西宮のえべっさんはもと広田神社の摂社である。広田神社の御狩神事は、住吉大社の神事に由縁があるとされている。夷社のことは、住吉太神宮諸神事之次第記録に「先づ九日の夜、江比須の社の御前に於いて酒肴し巫女舞ふ」や、住吉松葉大記に「先づ九日の夜、江比須の社の御前に於いて、巫女舞踏・酒肴等の事、今曾て其の名をだも知らず」などとある。住吉大社は、記に「墨江大神」とあるとおり、スミノエ、すなわち、江という地形にあった。難波が「津」、住吉が「江」、西宮が「洲」ということになる。人は言葉によって考える。

(注7)西宮市史464頁。

(注8)吉川1976.において、「[埼玉県羽生市]永明寺古墳[(ようめいじこふん)六世紀]出土鋸は、二人挽きの対向して挽く鋸で、おそらく杉や桐等の軟質材の縦挽に使用した鋸であろう。」(30頁)、「この[群馬県安中市松井田町愛宕山遺跡(八世紀)出土]鋸は縦挽鋸である。それは、鉄弓の構造をみてもわかる。……また、歯形が縦挽鋸の歯形と判定し得る下向歯である。中央から反対になる歯列をもつ。この二つは縦挽きしたことの決定的な証拠と言い得る。」(37頁)とある。

非効率ということと不可能ということとは次元が異なる。縦挽きか横挽きかは、特にそれが粗々に伐ることであった場合、使い勝手の問題以上のことにはならない。

(注9)村尾節三・南簷零滴の「羽子突歌」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/980178/1/57~58)参照。採譜を多く録したものとして尾原2009.を挙げておく。

(注10)ユーモアにおける再帰性に関して、東森2015.があげるジョークを一例あげておく。

(1) Why should you never date a tennis player?

Because love means nothing to them.

(2) Beware of tennis players─love means ‘nothing’ to them.(157頁)

(注11)近現代においても、自己言及について考究する必要性はくり返し指摘されてきた。ここでは、難解な論理学に溺れず、また、わかった気にもならずに済む指摘について瞥見しておく。鈴木2014.に、「フォン・ノイマンの論文[von Neumann.J. (1928) Zur Theorie der Gesellschaftsspiele, Mathematische Annalen, 100: 295-320]のタイトルは、「spieleの理論」ではなく、「Gesellschaftsspieleの理論」となっています。……私は「Gesellschaftsspiele は社会的ゲーム」「Gemeinschaftsspiele は遊戯」かなと思いましたので、フォン・ノイマンの論文のタイトルを、『社会的ゲームの理論について』としました。」(30~31頁)と述懐があり、ジンメル1979.の記述が引用されている。そこには、「社会的遊戯(Gesellschaftsspiele)という表現は、深い意味において重要である。人間のあいだの一切の相互作用形式、社会化形成、例えば、勝利への意志、交換、党派の形成、奪取の意志、偶然の邂逅や別離のチャンス、敵対関係と協力関係との交替、陥穽や復讐─これらは何れも、油断のならぬ現実では目的内容に満たされているのに、遊戯となると、これらの機能そのものの魅力だけを基礎として生きて行く。……本当の遊戯者から見れば、遊戯の魅力は、社会学的に重要な活動形式そのものの活気や僥倖にある。社会的遊戯には、更に深い二重の意味がある。すなわち、それが実質的な参加者たる社会のうちで行われるという意味だけでなく、加えて、それによって実際に「社会」が「遊戯」になるという意味がある。」(81頁)とある。

ジンメルの主張を彼の挙例から見てみる。「マラトンの戦闘において「ギリシア人」と「ペルシア人」とがどのように振舞ったかを問題とする。もし個人のみを現実と認める見解を正しいとすれば、われわれがそれぞれ個々のギリシア人やそれぞれ個々のペルシア人の行動を知り、これで彼のすべての生活史を知り、それから戦闘における彼の行動を心理的に理解できるようになり、そこで歴史的認識はそのときに、そして初めてその目的に達するであろう。」(ジンメル2004.5~6頁)と、痛烈な皮肉になっている。犬飼2011.による解説に、「ジンメルは[マックス・]ウェーバー流の考えをする人々に向かって、「個人」に終始するのならば、「マラトンの戦い」に参加した兵士全員について悉皆(全数)調査をしなければならないだろう、仮にそれが出来たとしても、そんな作業で「マラトンの戦い」が理解できるのかと挑発」(297~298頁)しているのだという。記紀万葉に照らしながら飛躍していえば、古事記を近代にいう「作品」と見なすことで古事記はわかるのか、ということである。

犬飼2001.は、ジンメルの著作を読む際に、「ジンメル的な知」といった独自の知的世界を想定しなければならないのではないかと考えている。そして、「そもそもジンメルの多くの著作には出口というものが見えにくい。特定の対象について特定の方法によって必然的な結論・方策(=出口)を引き出そうとする意図が強くないからである。目的合理性という概念を考えるならば、ジンメルの議論には「目的」にあたるものがはっきりとは出てこない。目的が定かでないから目的に向かうための合理性を設定できない。出口のない議論という言説世界は、特定の原因を見つけて合理的な解決策を提示するといった型の言説とは別のものである。近代(主義)的な知性を特徴づける信念とは、すべての現象には原因があって結果があり、人間はそれらの全過程と過程の法則を合理的に究明できるというものである。しかし、ジンメルにはそれらが希薄なのである。」(206頁)という。

ジンメルは、Gesellschaftsspiele(社会的遊戯)に思い至ったため、「出口というものが見えにくい」ことになっている。ヤマトコトバの形成過程、なかんずく、成熟過程にある記紀万葉の記された飛鳥時代とは、Gemeinschaftsspiele(遊戯的社会)の時代に他ならない。遊戯のなかで自己完結することを志向する社会であり、それに見合う言語を使用していたのである。例えば、行動においては神功皇后の言い伝えを信じ、それに準えて斉明天皇は朝鮮征伐を試みている。言説においては、言い伝えという説話に言葉を塗り込めるように自己言及をくり返し、それによってヤマトコトバが厚みを増して言葉として豊潤化していった。言葉という巾着袋に事柄をぶち込んでいって紐を引き結び、確かなものとして人々のあいだに通用させていった。「出口」どころか「入口」さえも見えないように、閉じた系のなかでヤマトコトバを爛熟させている。枕詞は Gemeinschaftsspiele の一つの象徴的な表れである。すなわち、無文字社会の上代を「紐解く」ためには、文字社会時代の歴史研究とは異質な難しい技をもう一つ介在させる必要があるのである。異文化に対するのに自らの尺度へ引きつけてもわかるものはないということである。

(引用・参考文献)

浅野ほか1977. 浅野建二・芥子川律治解説『日本歌謡研究資料集成 第八巻』勉誠社、昭和52年。

有坂1931. 有坂秀世「国語にあらはれる一種の母音交替について」音声学協会編『音声の研究』第四輯、昭和6年。(『国語音韻史の研究 増補新版』三省堂、1957年。)

有坂1934. 有坂秀世「母音交替の法則について」『音声学協会会報』第34号、昭和9年9月。(『国語音韻史の研究 増補新版』三省堂、1957年。)

犬飼2001. 犬飼裕一「自己言及と相互作用─ジンメルと鏡像の近代─」居安正・副田義也・岩崎信彦編『ゲオルク・ジンメルと社会学』世界思想社、2001年。

犬飼2011. 犬飼裕一『方法的個人主義の行方─自己言及社会─』勁草書房、2011年。

ウォーフ1993. B・L・ウォーフ、池上嘉彦訳『言語・思考・現実』講談社(講談社学術文庫)、1993年。

大野2011. 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

小川1999. 小川直之「ミカリ神事と湯立神事」千葉県史料研究財団編『千葉県の歴史 別編 民俗1(総論)』千葉県、平成11年。

尾原2009. 尾原昭夫編著『日本のわらべうた─歳事・季節歌編─』文元社、2009年。

菊池2006. 菊池真一「『このころ草』翻刻」『近世初期文芸』第23号、近世初期文芸研究会発行、平成18年。

栗原1995. 栗原毅『蚊の博物誌』福音館書店、1995年。

小島ほか2009. 小島美子・鈴木正崇・三隅治雄・宮家準・宮田登・和崎春日監修『祭・芸能・行事大辞典(下)』朝倉書店、2009年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典上代編』三省堂、1967年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『新編日本古典文学全集 古事記』小学館、1997年。

新編日本古典文学全集万葉集 小島憲之・東野治之・木下正俊校注・訳『新編日本古典文学全集 万葉集(四)』小学館、1996年。

ジンメル1979. ゲオルク・ジンメル,清水幾太郎訳『社会学の根本概念─個人と社会─』岩波書店(岩波文庫)、1979年。

鈴木1981. 鈴木棠三『なぞの研究』講談社(講談社学術文庫)、1981年。

鈴木2014. 鈴木光男『ゲームの理論のあゆみ』有斐閣、2014年。

大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本古典文学大系 日本書紀(二)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

竹内2002. 竹内昭『自己言及性の哲学』梓出版社、2002年。

中田2009. 中田幸平『江戸の子供遊び事典』八坂書房、2009年。

中西1981. 中西進『万葉集全訳注原文付(三)』講談社(講談社文庫)、1981年。

西宮市史 魚澄惣五郎編『西宮市史 第一巻』西宮市役所、昭和34年。

日葡辞書 土井忠生・森田武・長南実編訳『邦訳日葡辞書』岩波書店、1995年。

蜂矢1997. 蜂矢真郷「助数詞被覆形の用法─名詞被覆形とク活用形容詞語幹とから─」『日本文法 体系と方法』ひつじ書房、1997年。

蜂矢1998. 蜂矢真郷『国語重複語の語構成論的研究』塙書房、1998年。

東森2015. 東森勲「英語ジョークとメタ表示をめぐって」同編『メタ表示と語用論』開拓社、2015年。

光田2009. 光田憲雄『江戸の大道芸人─庶民社会の共生─』つくばね舎発行、2009年。

柳田1941. 柳田国男『日本の祭』弘文堂、昭和16年。国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1062580

山口2005. 山口佳紀『古事記の表現と解釈』風間書房、2005年。

山路1994. 山路平四郎『山路平四郎古典文学論集 記紀歌謡の世界』笠間書院、1994年。

吉井1989. 吉井貞俊『えびす信仰とその風土』国書刊行会、平成元年。

吉井1999. 吉井良隆「十日戎の風景」同編『えびす信仰事典』戎光祥出版、1999年。

吉川1976. 吉川金次『鋸』法政大学出版局、1976年。

吉田2013. 吉田修作『古代文学表現論』おうふう、平成25年。

渡邉2014. 渡邉晶『大工道具の文明史─日本・中国・ヨーロッパの建築技術─』吉川弘文館、2014年。

加藤良平 2020.7.8改稿初出